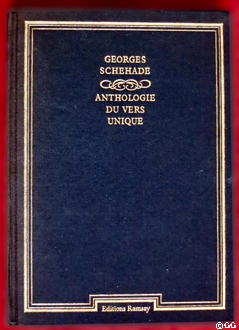

Si l’on voulait faire savant, on parlerait d’un hapax. Un objet unique dans sa catégorie. C’est que l’ouvrage du poète libanais Georges Schéhadé, publié chez Jean-Pierre Ramsay en 1977, n’avait pas, à l’époque, d’équivalent. Et ne semble pas en avoir eu depuis, si l’on excepte évidemment la réédition en format poche en 2011 dans une version dite revue et corrigée (éditions Bartillat).

Si l’on voulait faire savant, on parlerait d’un hapax. Un objet unique dans sa catégorie. C’est que l’ouvrage du poète libanais Georges Schéhadé, publié chez Jean-Pierre Ramsay en 1977, n’avait pas, à l’époque, d’équivalent. Et ne semble pas en avoir eu depuis, si l’on excepte évidemment la réédition en format poche en 2011 dans une version dite revue et corrigée (éditions Bartillat).

Pour mystérieux qu’il puisse paraître, le titre «Anthologie du vers unique» résume exactement le contenu. L’ouvrage, présenté dans une version élégante, avec une typographie soignée, offre à la lecture un certain nombre de vers (près de 220) isolés de leur contexte, occupant une ou deux lignes d’une page totalement blanche. Le titre du poème d’origine ne figure pas, ni son auteur (un index final permettra cependant de l’identifier). Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

1951, cédant à la sollicitation de l’amicale des viticulteurs pressés d’en finir, le gouvernement Pleven fit œuvre de bienfaiteur. Il autorisa la mise sur le marché de quelques AOC (appellation d’origine contrôlée) avant l’habituelle date minimale marquant le délai entre la fin des vendanges et le début de la vente, jamais plus tôt que le 15 décembre. Alors que d’aucuns, pour maturer leur récolte, donnent du temps au temps, un vin convenable devant au moins avoir fait ses Pâques, les susdits n’eurent de cesse, à peine les grappes foulées, que de transformer leur production en équivalent monétaire. Les placements bancaires ainsi réalisés gagnent davantage à vieillir que la piquette produite d’une telle façon. Dix sept ans plus tard, les vignerons du Beaujolais étaient admis dans le petit groupe des vinificateurs précoces. La nouvelle, en soi, ne bouleversa pas le paysage vinicole, le beaujolpif ayant la réputation d’un vin de second ordre.

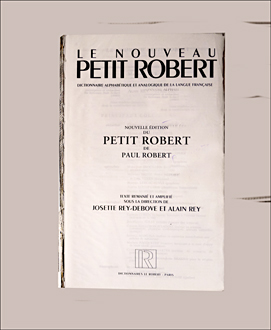

1951, cédant à la sollicitation de l’amicale des viticulteurs pressés d’en finir, le gouvernement Pleven fit œuvre de bienfaiteur. Il autorisa la mise sur le marché de quelques AOC (appellation d’origine contrôlée) avant l’habituelle date minimale marquant le délai entre la fin des vendanges et le début de la vente, jamais plus tôt que le 15 décembre. Alors que d’aucuns, pour maturer leur récolte, donnent du temps au temps, un vin convenable devant au moins avoir fait ses Pâques, les susdits n’eurent de cesse, à peine les grappes foulées, que de transformer leur production en équivalent monétaire. Les placements bancaires ainsi réalisés gagnent davantage à vieillir que la piquette produite d’une telle façon. Dix sept ans plus tard, les vignerons du Beaujolais étaient admis dans le petit groupe des vinificateurs précoces. La nouvelle, en soi, ne bouleversa pas le paysage vinicole, le beaujolpif ayant la réputation d’un vin de second ordre.  Lorsque Josette Rey-Debove et Alain Rey publient leur préface dans l’édition 2006 du Petit Robert, ils l’adressent « à nos amis lecteurs et à ceux qui le deviendront ». Si cette introduction était revue par la bien-pensance actuelle, cela donnerait au minimum « à nos amis et amies lecteurs et lectrices et à celles et ceux qui le deviendront ». Alain Rey est mort cette semaine à 92 ans. Lui qui, rappelait Maurice Ulrich hier dans l’Humanité, appelait à se méfier de ceux qui utilisent les mots pour « endormir, impressionner et agir sur le malheureux pékin ». Dans la première préface du Petit Robert en 1967, Paul Robert se félicitait encore d’avoir embauché Alain Rey quelques années auparavant et manifestait sa « gratitude » à « tous ceux » y ayant participé. Paul Robert savait bien que dans « tous » comme dans « ceux » le genre féminin et le genre masculin se trouvaient inclus. La mode, consistant à oublier cette évidence, relève d’une bien vaine insistance et un peu pénible à entendre.

Lorsque Josette Rey-Debove et Alain Rey publient leur préface dans l’édition 2006 du Petit Robert, ils l’adressent « à nos amis lecteurs et à ceux qui le deviendront ». Si cette introduction était revue par la bien-pensance actuelle, cela donnerait au minimum « à nos amis et amies lecteurs et lectrices et à celles et ceux qui le deviendront ». Alain Rey est mort cette semaine à 92 ans. Lui qui, rappelait Maurice Ulrich hier dans l’Humanité, appelait à se méfier de ceux qui utilisent les mots pour « endormir, impressionner et agir sur le malheureux pékin ». Dans la première préface du Petit Robert en 1967, Paul Robert se félicitait encore d’avoir embauché Alain Rey quelques années auparavant et manifestait sa « gratitude » à « tous ceux » y ayant participé. Paul Robert savait bien que dans « tous » comme dans « ceux » le genre féminin et le genre masculin se trouvaient inclus. La mode, consistant à oublier cette évidence, relève d’une bien vaine insistance et un peu pénible à entendre.  La guerre a deux sous-produits : les héros, les statues. Un bon héros meurt au combat, on célébrera ses vertus, deux fois l’an, le 8 mai et le 11 novembre, devant le monument aux morts. Le monument aux morts (MAM) ne bénéficie pas de l’intérêt qu’il mérite. Tel l’agent de police au carrefour, il se confond avec le quotidien au point d’en devenir transparent, excepté à la sortie des bourgeons ou à la chute des feuilles, lorsque se rassemblent devant lui les vétérans d’AFN autour de leur porte drapeau, les enfants des écoles, monsieur le maire, ses conseillers, la batterie fanfare et quelques badauds.

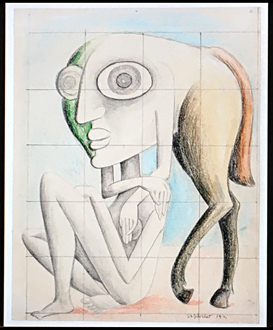

La guerre a deux sous-produits : les héros, les statues. Un bon héros meurt au combat, on célébrera ses vertus, deux fois l’an, le 8 mai et le 11 novembre, devant le monument aux morts. Le monument aux morts (MAM) ne bénéficie pas de l’intérêt qu’il mérite. Tel l’agent de police au carrefour, il se confond avec le quotidien au point d’en devenir transparent, excepté à la sortie des bourgeons ou à la chute des feuilles, lorsque se rassemblent devant lui les vétérans d’AFN autour de leur porte drapeau, les enfants des écoles, monsieur le maire, ses conseillers, la batterie fanfare et quelques badauds.  C’est durant l’occupation à Paris que le Roumain Victor Brauner conçoit ce qu’il va appeler les « Congloméros ». Cette série de cinquante dessins solidarise le plus souvent le corps de la femme et le corps de l’homme dans une approche tout à la fois ésotérique et surréaliste. Une visionneuse installée au Musée d’art moderne, permet d’en apprécier les étranges subtilités. Cela faisait depuis 1972 qu’un musée français ne lui avait pas consacré une aussi vaste exposition. Cet homme né en 1903 ne nous visite pas souvent, il est à ce titre un peu comme la comète de Halley qui ne passe en vue de la Terre que tous les 76 ans et dont le passage en 1911 lui aurait laissé une empreinte durable. Disons-le tout de suite, il s’agit ici d’une monographie remarquable, sollicitant bien plus que notre regard, mais aussi notre inconscient.

C’est durant l’occupation à Paris que le Roumain Victor Brauner conçoit ce qu’il va appeler les « Congloméros ». Cette série de cinquante dessins solidarise le plus souvent le corps de la femme et le corps de l’homme dans une approche tout à la fois ésotérique et surréaliste. Une visionneuse installée au Musée d’art moderne, permet d’en apprécier les étranges subtilités. Cela faisait depuis 1972 qu’un musée français ne lui avait pas consacré une aussi vaste exposition. Cet homme né en 1903 ne nous visite pas souvent, il est à ce titre un peu comme la comète de Halley qui ne passe en vue de la Terre que tous les 76 ans et dont le passage en 1911 lui aurait laissé une empreinte durable. Disons-le tout de suite, il s’agit ici d’une monographie remarquable, sollicitant bien plus que notre regard, mais aussi notre inconscient.  C’est seulement pour des raisons d’entretien que les statues situées du côté oriental du jardin des Tuileries avient été emballées au mois de juillet dernier. Renseignements pris auprès d’un gardien, le revêtement de plastique permettait de préserver l’action d’un produit de nettoyage. Et c’est ainsi que la belle Cassandre s’était retrouvée rhabillée pour une partie de l’été. Oui Cassandre, dont Apollon était tombé amoureux. En échange d’ébats charnels il lui avait donné le don de divination. Mais, selon la mythologie, comme cette fille de Priam et d’Hécube n’était pas d’accord, Apollon avait décrété qu’elle ne pourrait annoncer que des fake news. Du coup on serait tenté de croire qu’elle avait choisi de ne plus prédire que des mauvaises nouvelles, ce qui est une bonne façon de ne jamais se tromper. Sensuelle, la statue des Tuileries qui la représente est due à Aimé Millet (1819-1891) qui l’a livrée en 1875.

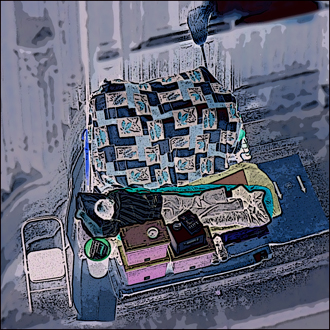

C’est seulement pour des raisons d’entretien que les statues situées du côté oriental du jardin des Tuileries avient été emballées au mois de juillet dernier. Renseignements pris auprès d’un gardien, le revêtement de plastique permettait de préserver l’action d’un produit de nettoyage. Et c’est ainsi que la belle Cassandre s’était retrouvée rhabillée pour une partie de l’été. Oui Cassandre, dont Apollon était tombé amoureux. En échange d’ébats charnels il lui avait donné le don de divination. Mais, selon la mythologie, comme cette fille de Priam et d’Hécube n’était pas d’accord, Apollon avait décrété qu’elle ne pourrait annoncer que des fake news. Du coup on serait tenté de croire qu’elle avait choisi de ne plus prédire que des mauvaises nouvelles, ce qui est une bonne façon de ne jamais se tromper. Sensuelle, la statue des Tuileries qui la représente est due à Aimé Millet (1819-1891) qui l’a livrée en 1875.  Dimanche. Il est content; la tête au repos. Ca ne lui était pas arrivé depuis longtemps, une telle aubaine. De plaisir il remue les orteils dans ses chaussettes poisseuses et s’étire comme un chat. Il a bien installé ses cartons, ceux qu’il a eu l’idée d’apporter, pour le confort. Ça fait plusieurs nuits qu’il crèche là, tranquille, peinard, à l’abri de la pluie, du froid et puis des autres, des comme lui, pas plus méchants, pas plus violents mais des fois, ça dérape, pour un bout de carton, une cigarette, une bière, un coin de porte et alors… Alors tout peut arriver, les vilains bobos et même pire. «La rue; c’est pas Byzance». Ça, c’est un vieux de la vieille qui lui a souvent répété. Il ne sait pas qui c’est Byzance mais bon, c’est pas la rue.. Et là, depuis quelques nuits, c’est plus la rue et ça c’est Byzance.

Dimanche. Il est content; la tête au repos. Ca ne lui était pas arrivé depuis longtemps, une telle aubaine. De plaisir il remue les orteils dans ses chaussettes poisseuses et s’étire comme un chat. Il a bien installé ses cartons, ceux qu’il a eu l’idée d’apporter, pour le confort. Ça fait plusieurs nuits qu’il crèche là, tranquille, peinard, à l’abri de la pluie, du froid et puis des autres, des comme lui, pas plus méchants, pas plus violents mais des fois, ça dérape, pour un bout de carton, une cigarette, une bière, un coin de porte et alors… Alors tout peut arriver, les vilains bobos et même pire. «La rue; c’est pas Byzance». Ça, c’est un vieux de la vieille qui lui a souvent répété. Il ne sait pas qui c’est Byzance mais bon, c’est pas la rue.. Et là, depuis quelques nuits, c’est plus la rue et ça c’est Byzance.  Lorsqu’au mitan des années cinquante Yves Klein (1928-1962) se lance dans la production de peintures monochromes dont son célèbre bleu, anticipait-il sans le savoir l’aplatissement de la pensée qui gagne chaque jour du terrain? L’histoire de la peinture tendrait à démontrer en effet que la subtilité des tons qui trouva son apothéose dans le genre impressionniste aurait tendance à disparaître jusque dans les modes de pensées les plus récents. Pour le tenant d’un dogme quelconque, politique, écologique, religieux, culturel, rien n’est plus agaçant que celui qui relativise, celui qui voit des dégradés partout, des paliers polychromes. Aussi beau soit-il, le bleu panique de Yves Klein, déposé le 19 mai 1960 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a quelque chose d’objectivement totalitaire, préfigurant peut-être une redoutable uchronie sociétale si l’on veut bien excuser l’expression.

Lorsqu’au mitan des années cinquante Yves Klein (1928-1962) se lance dans la production de peintures monochromes dont son célèbre bleu, anticipait-il sans le savoir l’aplatissement de la pensée qui gagne chaque jour du terrain? L’histoire de la peinture tendrait à démontrer en effet que la subtilité des tons qui trouva son apothéose dans le genre impressionniste aurait tendance à disparaître jusque dans les modes de pensées les plus récents. Pour le tenant d’un dogme quelconque, politique, écologique, religieux, culturel, rien n’est plus agaçant que celui qui relativise, celui qui voit des dégradés partout, des paliers polychromes. Aussi beau soit-il, le bleu panique de Yves Klein, déposé le 19 mai 1960 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a quelque chose d’objectivement totalitaire, préfigurant peut-être une redoutable uchronie sociétale si l’on veut bien excuser l’expression.  C’est un de ces coins industriels en perdition que viennent plus ou moins sauver des espaces d’arts, dont la dernière extension du Fonds régional d’art contemporain d’Île-de-France. Le Frac disposait déjà d’un espace à Rentilly (77) et d’un autre dans le 19e arrondissement de Paris. La nouvelle structure, située à Romainville (93) et toujours financée sur fonds publics, trouvera là de quoi stocker ses collections et exposer à l’occasion. Elle sera inaugurée fin novembre concomitamment au lancement d’une nouvelle exposition déployée sur les trois sites dont une « interdite aux plus de 18 ans ». Le tout sans contrepartie affichée d’amélioration des programmes et c’est bien là qu’il y a un « mais ».

C’est un de ces coins industriels en perdition que viennent plus ou moins sauver des espaces d’arts, dont la dernière extension du Fonds régional d’art contemporain d’Île-de-France. Le Frac disposait déjà d’un espace à Rentilly (77) et d’un autre dans le 19e arrondissement de Paris. La nouvelle structure, située à Romainville (93) et toujours financée sur fonds publics, trouvera là de quoi stocker ses collections et exposer à l’occasion. Elle sera inaugurée fin novembre concomitamment au lancement d’une nouvelle exposition déployée sur les trois sites dont une « interdite aux plus de 18 ans ». Le tout sans contrepartie affichée d’amélioration des programmes et c’est bien là qu’il y a un « mais ».  Pour qui connaît un peu l’histoire américaine, «Les Sept de Chicago» («The trial of the Chicago 7»), titre français du nouveau film de Aaron Sorkin tout juste sorti sur Netflix, renvoie irrésistiblement aux fameux «Dix de Hollywood» («The Hollywood Ten»), envoyés en prison par le sénateur McCarthy dans les années 40. Autrement dit, aux scénaristes, cinéastes et producteurs accusés de sympathie communiste répondait, vingt ans plus tard, le procès des plus célèbres activistes de gauche anti-guerre du Vietnam. Autrement dit l’inépuisable guerre froide intérieure US était (et est) toujours à l’œuvre… Lors de l’actuelle campagne électorale, les Républicains n’accusent-ils pas les Démocrates de ne pas être de «bons Américains» ?

Pour qui connaît un peu l’histoire américaine, «Les Sept de Chicago» («The trial of the Chicago 7»), titre français du nouveau film de Aaron Sorkin tout juste sorti sur Netflix, renvoie irrésistiblement aux fameux «Dix de Hollywood» («The Hollywood Ten»), envoyés en prison par le sénateur McCarthy dans les années 40. Autrement dit, aux scénaristes, cinéastes et producteurs accusés de sympathie communiste répondait, vingt ans plus tard, le procès des plus célèbres activistes de gauche anti-guerre du Vietnam. Autrement dit l’inépuisable guerre froide intérieure US était (et est) toujours à l’œuvre… Lors de l’actuelle campagne électorale, les Républicains n’accusent-ils pas les Démocrates de ne pas être de «bons Américains» ?