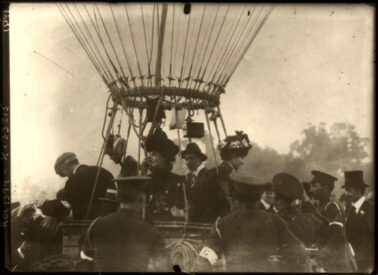

Colette préférait ne pas s’embarquer sans biscuits. Ce qui fait qu’en ce mois de septembre 1912, juste avant la fin de l’été, elle nota que les flancs de la nacelle qui l’emmenait vers le ciel contenaient suffisamment de vins, de sandwiches et de chocolat, afin d’agrémenter le pique-nique final. Celle dont l’œuvre est tombée dans le domaine public cette année, était réputée pour avoir les pieds sur terre. Mais ce voyage en ballon, du moins tel qu’elle le raconta dans les colonnes du Matin, avait tout l’air d’un enchantement, avec ce que cela pouvait comporter de chatouilles à l’estomac. Tandis que le ballon atteignait les 1500 mètres au-dessus de Paris, elle apprécia de respirer « un air pur et sec, à goût de neige », éveillant « l’envie de manger et de boire ». En l’occurrence, un mousseux dont on ne nous dit pas s’il s’agissait d’un crémant de Loire ou d’un champagne. Entouré de passagers gaiement irresponsables, le pilote souriait « avec mansuétude, comme un terre-neuve patient que harcèlent des petits chiens joueurs ». Du pur Colette dont on se délecte de la prose inspirée, dans cet ensemble de textes réunis chez Flammarion en 1970, sous le titre « Conte des mille et un matins ».

Colette préférait ne pas s’embarquer sans biscuits. Ce qui fait qu’en ce mois de septembre 1912, juste avant la fin de l’été, elle nota que les flancs de la nacelle qui l’emmenait vers le ciel contenaient suffisamment de vins, de sandwiches et de chocolat, afin d’agrémenter le pique-nique final. Celle dont l’œuvre est tombée dans le domaine public cette année, était réputée pour avoir les pieds sur terre. Mais ce voyage en ballon, du moins tel qu’elle le raconta dans les colonnes du Matin, avait tout l’air d’un enchantement, avec ce que cela pouvait comporter de chatouilles à l’estomac. Tandis que le ballon atteignait les 1500 mètres au-dessus de Paris, elle apprécia de respirer « un air pur et sec, à goût de neige », éveillant « l’envie de manger et de boire ». En l’occurrence, un mousseux dont on ne nous dit pas s’il s’agissait d’un crémant de Loire ou d’un champagne. Entouré de passagers gaiement irresponsables, le pilote souriait « avec mansuétude, comme un terre-neuve patient que harcèlent des petits chiens joueurs ». Du pur Colette dont on se délecte de la prose inspirée, dans cet ensemble de textes réunis chez Flammarion en 1970, sous le titre « Conte des mille et un matins ».

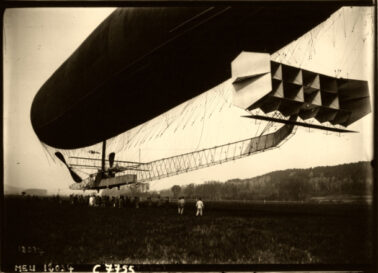

Le ballon était tout de même une structure aléatoire, dont les errements dus aux vents pouvaient lasser à la longue. Ce qui fait que trois mois plus tard, Colette la journaliste, embarqua sur un dirigeable dont la vocation était précisément, comme son nom l’indiquait, de savoir tenir un cap. L’objet ovale se détacha comme « la graine de chardon mûre » de son calice, sans le moindre tressaillement. Il était baptisé le Clément-Bayard en référence à son constructeur Adolphe Clément-Bayard (1855-1938) qui débuta dans le vélo avant de fabriquer des automobiles, des autobus, des dirigeables ou des avions. Un monsieur qui avait commencé dans la vie comme ouvrier serrurier et qui, d’étapes en étapes, d’innovations en innovations, avait fait fortune.

Sous la plume de Colette en vol, l’on se croirait dans un des films de Miyazaki où les aéroplanes et les choses volantes les plus exubérantes voguent au milieu des nuées. Depuis sa hauteur d’oiseau, Colette se réjouit du changement de perspective qu’offre Paris, « d’un train qui s’incurve comme une chenille qu’on agace », s’émeut des derniers jardins particuliers, « séquestrés au fond de noires bâtisses, insoupçonnés des passants et parés comme de précieuses captives…« . Elle prenait conscience qu’elle appartenait à une nouvelle catégorie qu’elle nomma « ceux d’en haut ». Elle réclama au pilote des « voyages sans fin, des nuit bercées à trois mille pieds, des réveils dans les nuages, des crépuscules comme celui-ci, rouge et barré de noir, où demeure assez de soleil pour que s’y embrase la flèche d’un village, de deux, de dix villages épars… »

Colette est partout pour livrer ses chroniques, à la Chambre où l’on se dispute, elle décrit l’éloquence des grands orateurs de son époque comme Aristide Briand ou Jean-Jaurès dont elle caricature -pas gentiment- les effets de manche et de rhétorique. Émancipée mais pas forcément féministe. Si elle pointe les victimes de violences conjugales avec empathie elle précise que de son côté, elle « aime être battue ». Aujourd’hui elle recevrait une injonction de se déconstruire dans la seconde. Elle compatit également, dans un tribunal, à la dame qui aimait son mari et que son amant tua. Elle mesure l’humain dans ses tourments mais ne condamne pas.

Colette fait de tout un sujet. Assiste même à l’arrivée du Tour de France 1912. Elle évoque de Poissy à Villennes, « les marges poussiéreuses de la route » servant de « tapis à des familles paisibles, à des cyclistes sans prétention guêtrés de ficelles, à quelques poivrots dominicaux ». Elle voit le « maquillage de sueur et de poussière » des coureurs qui « empâte leurs moustaches », elle discerne leurs « yeux caves entre des cils plâtreux » qui leur donnent des airs de « puisatiers rescapés ». Son style se consomme comme une friandise, nous sommes bien loin des commentaires télés d’aujourd’hui et davantage proches d’un Antoine Blondin ou d’un Jacques Perret lesquels plus tard, suivront également le Tour.

Un jour de décembre 1911 alors qu’elle réveillonne, elle s’amuse des danses presque impudiques des femmes éméchées et s’amuse aussi qu’il pleuve « des chapeaux de papier gaufré, des pelures de mandarines et des serpentins ». Et brocarde férocement le turban d’une dame qui « lui va comme un anneau dans le nez ».

Son entrée dans le domaine public est juste pour cette figure de la littérature, pour celle qui a tant et tant distrait ses lecteurs. Et pas seulement depuis ce transport extraordinaire à bord du Clément-Bayard (ci-contre), une excursion céleste dont elle avait enregistré et restitué tous les détails.

Son entrée dans le domaine public est juste pour cette figure de la littérature, pour celle qui a tant et tant distrait ses lecteurs. Et pas seulement depuis ce transport extraordinaire à bord du Clément-Bayard (ci-contre), une excursion céleste dont elle avait enregistré et restitué tous les détails.

PHB

Sources images: ©Gallica