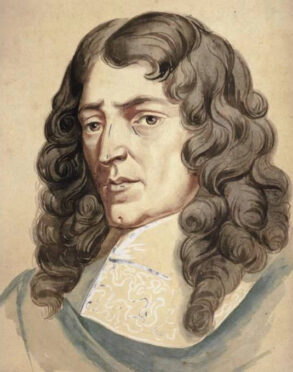

C’est rare les Te Deum que l’on peut fredonner sous la douche les jours de grande forme, sans forcément savoir qu’il s’agit d’un Te Deum. Il y aura soixante-dix ans au mois de mai prochain que l’on avait prélevé un prélude dans l’œuvre de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) afin d’accompagner l’ouverture du Concours Eurovision de la chanson. Événement dont le premier opus s’est déroulé au Teatro Kursaal de Lugano, en Suisse. Sur la page de l’ORTF pour l’eurovision (1), ornant les premiers postes de télévision, il y avait cette musique à réveiller les morts (qui sera également louée pour le Tournoi des cinq puis des six nations dès 1957). Le responsable de ce choix d’illustration sonore fut entre autres le musicologue belge Carl de Nys. Lequel redécouvrit l’auteur et effectua en 1953, un premier enregistrement. Jusqu’alors tombé dans l’oubli, Marc-Antoine Charpentier revenait en surface sur la scène de l’Eurovision si l’on peut dire, avec un échantillon de Te Deum de moins de deux minutes. Cet artiste dont même la vie est très mal connue faute de traces et de témoignages, tenait là une sorte de revanche posthume. Continuer la lecture

C’est rare les Te Deum que l’on peut fredonner sous la douche les jours de grande forme, sans forcément savoir qu’il s’agit d’un Te Deum. Il y aura soixante-dix ans au mois de mai prochain que l’on avait prélevé un prélude dans l’œuvre de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) afin d’accompagner l’ouverture du Concours Eurovision de la chanson. Événement dont le premier opus s’est déroulé au Teatro Kursaal de Lugano, en Suisse. Sur la page de l’ORTF pour l’eurovision (1), ornant les premiers postes de télévision, il y avait cette musique à réveiller les morts (qui sera également louée pour le Tournoi des cinq puis des six nations dès 1957). Le responsable de ce choix d’illustration sonore fut entre autres le musicologue belge Carl de Nys. Lequel redécouvrit l’auteur et effectua en 1953, un premier enregistrement. Jusqu’alors tombé dans l’oubli, Marc-Antoine Charpentier revenait en surface sur la scène de l’Eurovision si l’on peut dire, avec un échantillon de Te Deum de moins de deux minutes. Cet artiste dont même la vie est très mal connue faute de traces et de témoignages, tenait là une sorte de revanche posthume. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

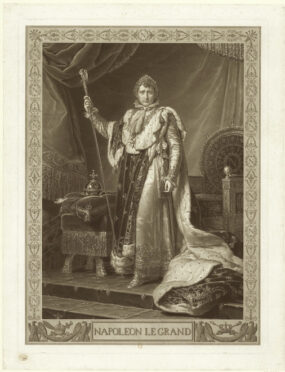

Le 12 novembre 2015, la maison Sotheby’s proposait, à Genève, une agrafe de chapeau composée d’un diamant de 13,14 carats, entouré de deux couronnes de pierres plus petites. L’ensemble estimé 200.000 euros partira au prix record de 3,79 millions d’euros. Certes, elle appartenait, jusqu’en 1994, à la famille Hohenzollern, vendue à la mort du fils du Kronprinz, Louis Ferdinand, à un anonyme. Mais elle provenait des effets personnels de Napoléon 1er, saisis par les Prussiens à l’issue de la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Elle avait été offerte comme prise de guerre au Kaiser Frédéric-Guillaume III, le 21 juin. Et, sur le marché des enchères, l’ombre de l’Empereur des Français a la particularité d’être un stimulant très efficace. Le moindre carré de batiste atteindra des sommets, s’il est possible que le grand homme se soit mouché dedans.

Le 12 novembre 2015, la maison Sotheby’s proposait, à Genève, une agrafe de chapeau composée d’un diamant de 13,14 carats, entouré de deux couronnes de pierres plus petites. L’ensemble estimé 200.000 euros partira au prix record de 3,79 millions d’euros. Certes, elle appartenait, jusqu’en 1994, à la famille Hohenzollern, vendue à la mort du fils du Kronprinz, Louis Ferdinand, à un anonyme. Mais elle provenait des effets personnels de Napoléon 1er, saisis par les Prussiens à l’issue de la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Elle avait été offerte comme prise de guerre au Kaiser Frédéric-Guillaume III, le 21 juin. Et, sur le marché des enchères, l’ombre de l’Empereur des Français a la particularité d’être un stimulant très efficace. Le moindre carré de batiste atteindra des sommets, s’il est possible que le grand homme se soit mouché dedans.  Il était descendu là, sur le quai minuscule de la gare d’Ambon, suivi de sa toute nouvelle épouse Jacqueline. Tandis que le train reprenait sa route, ou plutôt sa voie, vers Saint-Nazaire. Guillaume Apollinaire, dont c’était la dernière année sur Terre, se rendait plus précisément à Kervoyal, hameau de bord de mer qui ne forme aujourd’hui plus qu’un avec la commune de Damgan (Morbihan). Pour se rendre à Kervoyal, il avait dû prendre quelque chose entre la calèche et la carriole, parce qu’en 1918, ce n’était pas encore l’heure des mobilités variées. Encore qu’en 2026, la régression fait que la ligne Saint-Nazaire -Vannes et inversement se fait par la route car le trajet ferré a été supprimé et les volets de la gare d’Ambon ont été tirés en 1947. C’était donc une ligne toute neuve qu’Apollinaire et sa femme avaient empruntée puisqu’elle était en service depuis 1903. Les gares abandonnées ont connu différents destins plus ou moins glorieux après leur révocation, de salle de cinéma à agence pour l’emploi en passant par bâtiment de co-working à la noix. Celle d’Ambon n’avait convaincu personne d’en faire quelque chose. Mais compte tenu du passage du poète et de la restauration achevée du bâtiment pile l’année dernière, il convenait d’aller jouer sur place les inspecteurs des travaux finis.

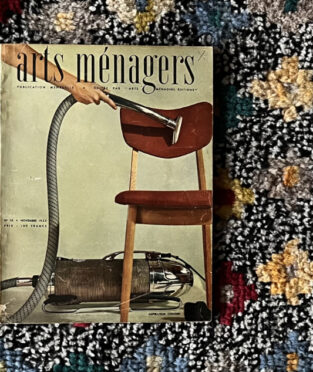

Il était descendu là, sur le quai minuscule de la gare d’Ambon, suivi de sa toute nouvelle épouse Jacqueline. Tandis que le train reprenait sa route, ou plutôt sa voie, vers Saint-Nazaire. Guillaume Apollinaire, dont c’était la dernière année sur Terre, se rendait plus précisément à Kervoyal, hameau de bord de mer qui ne forme aujourd’hui plus qu’un avec la commune de Damgan (Morbihan). Pour se rendre à Kervoyal, il avait dû prendre quelque chose entre la calèche et la carriole, parce qu’en 1918, ce n’était pas encore l’heure des mobilités variées. Encore qu’en 2026, la régression fait que la ligne Saint-Nazaire -Vannes et inversement se fait par la route car le trajet ferré a été supprimé et les volets de la gare d’Ambon ont été tirés en 1947. C’était donc une ligne toute neuve qu’Apollinaire et sa femme avaient empruntée puisqu’elle était en service depuis 1903. Les gares abandonnées ont connu différents destins plus ou moins glorieux après leur révocation, de salle de cinéma à agence pour l’emploi en passant par bâtiment de co-working à la noix. Celle d’Ambon n’avait convaincu personne d’en faire quelque chose. Mais compte tenu du passage du poète et de la restauration achevée du bâtiment pile l’année dernière, il convenait d’aller jouer sur place les inspecteurs des travaux finis.  Une main forcément féminine passant adroitement l’aspirateur sur le haut d’une chaise. Cette couverture des « arts ménagers » de novembre 1952, en dit long sur le patriarcat qui prévalait alors. Et accessoirement, c’était quand même une façon de gruger la population féminine en élevant la manipulation d’un aspirateur ou d’une gazinière, au niveau d’un art. À l’intérieur on voyait dans une publicité un dessin dans lequel une femme embrassait son mari pour le remercier de lui avoir acheté des objets ménagers de la marque Cadillac. Mais c’est bien ainsi que la seconde partie du 20e siècle entendait se prolonger. L’asservissement au bénéfice du foyer était présenté comme un bonheur constant. Chaque photo de ménagère était présentée avec un sourire d’hôtesse triomphante. En février de la même année, ce magazine montrait sur sa une, une femme en robe rouge s’extasiant devant une chaudière à mazout. Dans son numéro d’été, le sujet central expliquait comment rester une épouse parfaite lors de la pratique du camping. Trouvés par hasard, ces trois exemplaires montrent le chemin parcouru, depuis le temps où il n’était pas rare qu’elle nouât le nœud cravate et cirât les chaussures de son mari avant qu’il ne parte au travail. Tout en lui laissant un peu d’argent de poche pour les commissions puisqu’elle n’avait pas de carnets de chèque.

Une main forcément féminine passant adroitement l’aspirateur sur le haut d’une chaise. Cette couverture des « arts ménagers » de novembre 1952, en dit long sur le patriarcat qui prévalait alors. Et accessoirement, c’était quand même une façon de gruger la population féminine en élevant la manipulation d’un aspirateur ou d’une gazinière, au niveau d’un art. À l’intérieur on voyait dans une publicité un dessin dans lequel une femme embrassait son mari pour le remercier de lui avoir acheté des objets ménagers de la marque Cadillac. Mais c’est bien ainsi que la seconde partie du 20e siècle entendait se prolonger. L’asservissement au bénéfice du foyer était présenté comme un bonheur constant. Chaque photo de ménagère était présentée avec un sourire d’hôtesse triomphante. En février de la même année, ce magazine montrait sur sa une, une femme en robe rouge s’extasiant devant une chaudière à mazout. Dans son numéro d’été, le sujet central expliquait comment rester une épouse parfaite lors de la pratique du camping. Trouvés par hasard, ces trois exemplaires montrent le chemin parcouru, depuis le temps où il n’était pas rare qu’elle nouât le nœud cravate et cirât les chaussures de son mari avant qu’il ne parte au travail. Tout en lui laissant un peu d’argent de poche pour les commissions puisqu’elle n’avait pas de carnets de chèque.  Les données récentes sont étonnantes: grâce aux analyses aimablement fournies par Google, nous nous sommes aperçu que le lectorat chinois des Soirées de Paris, était passé d’une poignée de copains lointains à près de 3000, soit une augmentation de plus de 500% en quelques jours. La Chine passait alors en tête du classement mondial de nos lecteurs. D’ordinaire, c’est le lectorat français qui domine. Après viennent ceux des groupes francophones, des États-Unis ou d’Europe. En tout ils sont huit mille, un peu plus un peu moins, suivant les saisons. Ce chiffre acquis de haute lutte, avait tout à la fois le défaut et l’avantage d’être stable, comme un voilier au long cours porté par vent arrière. Et cette moyenne tenait, constituée de quelques passages à vide et de succès compensateurs. Mais depuis le début du mois de février, la Chine largement réveillée, a tiré nos statistiques vers la barre des 15.000, tandis que la France n’est plus que seconde ou troisième dans les turbulences de la poussée. Ces chiffres hélas, étaient trop étonnants pour être vrais, méritant que l’on sortît la loupe du grand-père afin de mieux comprendre.

Les données récentes sont étonnantes: grâce aux analyses aimablement fournies par Google, nous nous sommes aperçu que le lectorat chinois des Soirées de Paris, était passé d’une poignée de copains lointains à près de 3000, soit une augmentation de plus de 500% en quelques jours. La Chine passait alors en tête du classement mondial de nos lecteurs. D’ordinaire, c’est le lectorat français qui domine. Après viennent ceux des groupes francophones, des États-Unis ou d’Europe. En tout ils sont huit mille, un peu plus un peu moins, suivant les saisons. Ce chiffre acquis de haute lutte, avait tout à la fois le défaut et l’avantage d’être stable, comme un voilier au long cours porté par vent arrière. Et cette moyenne tenait, constituée de quelques passages à vide et de succès compensateurs. Mais depuis le début du mois de février, la Chine largement réveillée, a tiré nos statistiques vers la barre des 15.000, tandis que la France n’est plus que seconde ou troisième dans les turbulences de la poussée. Ces chiffres hélas, étaient trop étonnants pour être vrais, méritant que l’on sortît la loupe du grand-père afin de mieux comprendre.  Les Éditions du sous-sol viennent de publier « Bartleby et moi-Un récit » de Gay Talese (né en 1932), dernier titan du « New Journalism ». Le coup d’envoi du nouveau journalisme fut donné en 1966 par « De sang-froid » signé Truman Capote, histoire vraie (true crime story) d’un quadruple assassinat au sein d’une famille de Holcomb, Kansas, par deux petits malfrats passant par là. Récit à la première personne par le journaliste devenu narrateur et respect absolu des faits et des détails, le livre consacre les noces de la littérature et du journalisme, genre typiquement yankee, étranger à notre culture. Pourquoi Gay Talese a-t-il intitulé son (avant) dernier livre « Bartleby et moi », en référence à la nouvelle de Herman Melville (1819-1891), devenue depuis un siècle la nouvelle la plus célèbre, la plus mystérieuse, la plus commentée par tous les exégètes de la création? Melville mourut dans l’anonymat, et il faudra attendre le centenaire de sa naissance en 1919, puis le succès remporté par son roman inachevé « Billy Budd, marin » (et l’opéra de Benjamin Britten), pour qu’il soit reconnu parmi les plus grands romanciers américains.

Les Éditions du sous-sol viennent de publier « Bartleby et moi-Un récit » de Gay Talese (né en 1932), dernier titan du « New Journalism ». Le coup d’envoi du nouveau journalisme fut donné en 1966 par « De sang-froid » signé Truman Capote, histoire vraie (true crime story) d’un quadruple assassinat au sein d’une famille de Holcomb, Kansas, par deux petits malfrats passant par là. Récit à la première personne par le journaliste devenu narrateur et respect absolu des faits et des détails, le livre consacre les noces de la littérature et du journalisme, genre typiquement yankee, étranger à notre culture. Pourquoi Gay Talese a-t-il intitulé son (avant) dernier livre « Bartleby et moi », en référence à la nouvelle de Herman Melville (1819-1891), devenue depuis un siècle la nouvelle la plus célèbre, la plus mystérieuse, la plus commentée par tous les exégètes de la création? Melville mourut dans l’anonymat, et il faudra attendre le centenaire de sa naissance en 1919, puis le succès remporté par son roman inachevé « Billy Budd, marin » (et l’opéra de Benjamin Britten), pour qu’il soit reconnu parmi les plus grands romanciers américains.  Oui, encore elle. En 2021 nous avions déjà fait part à nos lecteurs de la mise en vente d’une photographie de Lou, femme rendue célèbre par la plume de Guillaume Apollinaire. Le document s’était envolé pour peu de choses, coup de chance pour l’acquéreur, trop d’amateurs (au moins deux) s’étant déclarés vaincus sans avoir combattu. S’agissant de la première prise de vue de Louise de Coligny Châtillon (1881-1963), vendue en 2021, elle avait été prise par le studio Feneyrol à Antibes, probablement dans l’entre-deux-guerres. On la voyait posant gaiement devant une automobile alors que son truc c’était plutôt de piloter les avions. Mais il existait une seconde photo, traînant son anonymat sur la plateforme Ebay. Dans le doute nous l’acquîmes à petit prix, sous réserve d’une expertise sourcilleuse, une fois son enveloppe de livraison décachetée. Or tout correspondait à moins qu’elle n’ait eu une sœur jumelle. La photo (ci-dessus) a été prise au même endroit, dans un décor identique, facilement reconnaissable. Sauf l’ombre portée du chapeau sur le visage compliquant légèrement l’identification, ainsi que l’automobile différente, tout semble en effet concorder.

Oui, encore elle. En 2021 nous avions déjà fait part à nos lecteurs de la mise en vente d’une photographie de Lou, femme rendue célèbre par la plume de Guillaume Apollinaire. Le document s’était envolé pour peu de choses, coup de chance pour l’acquéreur, trop d’amateurs (au moins deux) s’étant déclarés vaincus sans avoir combattu. S’agissant de la première prise de vue de Louise de Coligny Châtillon (1881-1963), vendue en 2021, elle avait été prise par le studio Feneyrol à Antibes, probablement dans l’entre-deux-guerres. On la voyait posant gaiement devant une automobile alors que son truc c’était plutôt de piloter les avions. Mais il existait une seconde photo, traînant son anonymat sur la plateforme Ebay. Dans le doute nous l’acquîmes à petit prix, sous réserve d’une expertise sourcilleuse, une fois son enveloppe de livraison décachetée. Or tout correspondait à moins qu’elle n’ait eu une sœur jumelle. La photo (ci-dessus) a été prise au même endroit, dans un décor identique, facilement reconnaissable. Sauf l’ombre portée du chapeau sur le visage compliquant légèrement l’identification, ainsi que l’automobile différente, tout semble en effet concorder.  C’était l’un des lots phares d’une récente vente aux enchères d’objets d’art. Une « vanité » signée d’une artiste reconnu, en l’occurrence un crâne humain en bronze suggérant la fugacité de la vie. La pièce était qualifiée « d’emblématique » par l’expert qui terminait ainsi sa description: « Une œuvre sacralisée par la présence du Plexiglas qui sépare la sculpture du spectateur. » Cette précision inattendue nous ramena à notre condition de béotien, nous qui pensions naïvement que le cube en acrylate servait principalement à protéger la sculpture de la poussière. En fait, l’écrin transparent rendait l’objet sacré. Un amateur en fit l’acquisition pour un peu plus de 18.000 euros, Plexiglas compris. En matière d’art, et surtout s’il s’agit d’art contemporain, les commentaires ne sont pas à la portée du premier venu. Le minimalisme, les monochromes, et d’une façon générale l’art conceptuel ont modifié le métier du critique. Le commentateur officiel a dû inventer un nouveau langage pour donner plus de poids, donc plus de valeur, à la pièce dont il est chargé d’assurer la promotion.

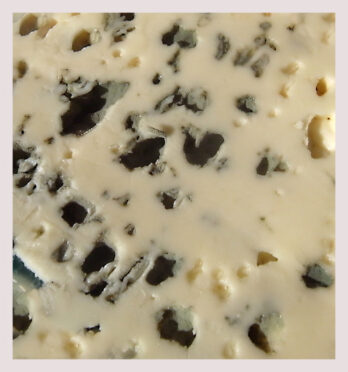

C’était l’un des lots phares d’une récente vente aux enchères d’objets d’art. Une « vanité » signée d’une artiste reconnu, en l’occurrence un crâne humain en bronze suggérant la fugacité de la vie. La pièce était qualifiée « d’emblématique » par l’expert qui terminait ainsi sa description: « Une œuvre sacralisée par la présence du Plexiglas qui sépare la sculpture du spectateur. » Cette précision inattendue nous ramena à notre condition de béotien, nous qui pensions naïvement que le cube en acrylate servait principalement à protéger la sculpture de la poussière. En fait, l’écrin transparent rendait l’objet sacré. Un amateur en fit l’acquisition pour un peu plus de 18.000 euros, Plexiglas compris. En matière d’art, et surtout s’il s’agit d’art contemporain, les commentaires ne sont pas à la portée du premier venu. Le minimalisme, les monochromes, et d’une façon générale l’art conceptuel ont modifié le métier du critique. Le commentateur officiel a dû inventer un nouveau langage pour donner plus de poids, donc plus de valeur, à la pièce dont il est chargé d’assurer la promotion.  Le roquefort est un fromage de légendes. La première a trait à son origine prétendue. Un berger aurait interrompu sa collation pour suivre une drôlesse de passage, abandonnant, à l’entrée de sa grotte-refuge, une tranche de pain de seigle garnie de caillé. Selon les versions, il aurait concrétisé ou serait revenu bredouille. Mais, à son retour, il aurait retrouvé la tartine fromagère recouverte d’une pellicule de moisissure. La faim le poussa à surmonter son dégoût pour la consommer quand même. Il serait ainsi devenu le premier amateur de roquefort. L’histoire ne dit pas ce qu’était devenu son troupeau, nécessairement des moutons de race Lacaune, si l’on s’en tient à l’orthodoxie.

Le roquefort est un fromage de légendes. La première a trait à son origine prétendue. Un berger aurait interrompu sa collation pour suivre une drôlesse de passage, abandonnant, à l’entrée de sa grotte-refuge, une tranche de pain de seigle garnie de caillé. Selon les versions, il aurait concrétisé ou serait revenu bredouille. Mais, à son retour, il aurait retrouvé la tartine fromagère recouverte d’une pellicule de moisissure. La faim le poussa à surmonter son dégoût pour la consommer quand même. Il serait ainsi devenu le premier amateur de roquefort. L’histoire ne dit pas ce qu’était devenu son troupeau, nécessairement des moutons de race Lacaune, si l’on s’en tient à l’orthodoxie. L’éclat de la munition a pénétré le haut de sa cuisse. Il n’a pas coupé l’artère toute proche mais a endommagé un nerf. Ce qui fait qu’Oleksandra devra patienter plusieurs mois en rééducation afin de retrouver l’usage synchronisé de ses jambes. Durant cette convalescence à l’écart du front russe, elle ne communiquera avec Yulia, sa sœur de guerre, que par l’intermédiaire de son téléphone. Cette dernière lui apprendra sur la même période, sa joie de s’être mise en couple avec un soldat et lui fera part de son décès seulement quelques semaines plus tard. Quelque part en Ukraine, tous les jours, on porte un toast au seul fait d’être en vie. Le documentaire de Yegor Troyanovsky, diffusé par Arte, est titré Cuba & Alaska. C’est ainsi que les deux femmes s’appellent et s’interpellent. Dans la vie d’avant Cuba était styliste et s’efforce toujours de dessiner entre deux coups de feu. Alaska, qu’un éclat n’a pas ratée, était journaliste. Elles ont choisi de défendre leur pays à leur façon. Elles sont « combat medic », dans une unité de soins qui vient au secours des blessés.

L’éclat de la munition a pénétré le haut de sa cuisse. Il n’a pas coupé l’artère toute proche mais a endommagé un nerf. Ce qui fait qu’Oleksandra devra patienter plusieurs mois en rééducation afin de retrouver l’usage synchronisé de ses jambes. Durant cette convalescence à l’écart du front russe, elle ne communiquera avec Yulia, sa sœur de guerre, que par l’intermédiaire de son téléphone. Cette dernière lui apprendra sur la même période, sa joie de s’être mise en couple avec un soldat et lui fera part de son décès seulement quelques semaines plus tard. Quelque part en Ukraine, tous les jours, on porte un toast au seul fait d’être en vie. Le documentaire de Yegor Troyanovsky, diffusé par Arte, est titré Cuba & Alaska. C’est ainsi que les deux femmes s’appellent et s’interpellent. Dans la vie d’avant Cuba était styliste et s’efforce toujours de dessiner entre deux coups de feu. Alaska, qu’un éclat n’a pas ratée, était journaliste. Elles ont choisi de défendre leur pays à leur façon. Elles sont « combat medic », dans une unité de soins qui vient au secours des blessés.