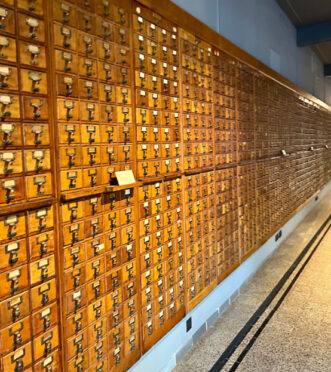

Des fiches, des millions de fiches. Des tiroirs, des milliers de tiroirs. Il semblerait que cet alignement soit sans fin. Nous sommes à Mons, en Belgique, dans une bibliothèque créée il y a un peu plus d’un siècle et qui se voulait la plus universelle et la plus exhaustive au monde. Le nom du lieu (« Mundaneum ») donne une idée de l’ambition de ses créateurs, deux humanistes belges nés au milieu du XIXe siècle. Originaire de Bruxelles où il vit le jour en 1868, le juriste Paul Otlet, animé par des idées socialistes et pacifistes, a un idéal: permettre à chacun d’avoir accès à toutes les connaissances, quel que soit le sujet ou l’époque. « Avancer les connaissances, les répandre, veiller à leur conservation et à leur utilisation, c’est œuvrer directement à l’amélioration de la vie ». Il fait la rencontre d’un autre Bruxellois qui partage les mêmes idéaux, et dont les actions en faveur de la paix seront récompensées en 1913 par le prix Nobel de la Paix, Henri La Fontaine. Ensemble, ils vont s’atteler à une tâche gigantesque: répertorier et classer toutes les productions écrites existantes. Tout sur tout …et pour tout le monde. Ce sera « l’Institut international de bibliographie », présenté en 1895, auquel le gouvernement belge donne son appui.

Des fiches, des millions de fiches. Des tiroirs, des milliers de tiroirs. Il semblerait que cet alignement soit sans fin. Nous sommes à Mons, en Belgique, dans une bibliothèque créée il y a un peu plus d’un siècle et qui se voulait la plus universelle et la plus exhaustive au monde. Le nom du lieu (« Mundaneum ») donne une idée de l’ambition de ses créateurs, deux humanistes belges nés au milieu du XIXe siècle. Originaire de Bruxelles où il vit le jour en 1868, le juriste Paul Otlet, animé par des idées socialistes et pacifistes, a un idéal: permettre à chacun d’avoir accès à toutes les connaissances, quel que soit le sujet ou l’époque. « Avancer les connaissances, les répandre, veiller à leur conservation et à leur utilisation, c’est œuvrer directement à l’amélioration de la vie ». Il fait la rencontre d’un autre Bruxellois qui partage les mêmes idéaux, et dont les actions en faveur de la paix seront récompensées en 1913 par le prix Nobel de la Paix, Henri La Fontaine. Ensemble, ils vont s’atteler à une tâche gigantesque: répertorier et classer toutes les productions écrites existantes. Tout sur tout …et pour tout le monde. Ce sera « l’Institut international de bibliographie », présenté en 1895, auquel le gouvernement belge donne son appui.

Il faut d’abord mettre au point l’indispensable système de classification. Un travail titanesque (à l’époque, le nombre de de publications est estimé à quelque 10 millions) mais indispensable. L’utilisation de fiches standardisées permettra une utilisation relativement aisée.

Le savoir est organisée en dix catégories principales: philosophie, sciences naturelles, sciences sociales… etc. Chacune d’elle est à son tour subdivisée en dix sous-catégories, et ainsi de suite. Ce « Répertoire bibliographique universel » va recevoir un prix à l’Exposition universelle de Paris en 1900. Il s’agissait de la première base universelle de données et d’une certaine façon préfigurait le www (World Wide Web) que nous utilisons aujourd’hui.

L’information connaît alors un développement important. Otlet et La Fontaine intègrent d’autres supports à leurs archives, notamment la photographie ou les journaux. En 1920, un vaste bâtiment du parc du Cinquantenaire à Bruxelles est mis à leur disposition. Seize salles permettent de conserver 12 millions de fiches, sans compter les 200.000 journaux de ce qui est l’un des premiers musées de la presse d’Europe. La « Bibliothèque internationale » intègre entre autres les bibliothèques de 62 sociétés savantes! Ce vaste lieu d’archives universelles à la disposition de tous devient le « palais mondial » ou « Mundaneum ».

Le côté visionnaire des deux inventeurs, dont l’enthousiasme et l’idéal ne connurent aucune éclipse, ne fut cependant pas apprécié à sa juste valeur par les autorités du pays qui, peu à peu, se désintéressèrent du Mundaneum. En 1924, une des salles dut laisser la place à … une foire internationale du caoutchouc. Oubliée, la belle utopie de Paul Otlet et Henri La Fontaine! Devenues encombrantes, les archives subirent plusieurs déménagements. C’est finalement en 1992 après quelques années d’oubli… et vingt ans de négociations, que le Mundaneum fut reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et que son installation définitive à Mons fut actée. Une aubaine pour la ville du Hainaut belge qui pourra se glorifier de son Mundaneum lorsqu’elle sera déclarée capitale européenne de la culture (2015).

Paul Otlet vécut jusqu’en 1944. Sur sa tombe, au cimetière d’Etterbeek, au sud de Bruxelles, on peut lire: « Il ne fut rien, sinon Mundanéen ». Cet utopiste foncièrement pacifiste, anti colonialiste, aura mis toute son énergie à imaginer un monde idéal de paix et de partage. Il le fit avec des intuitions réellement prémonitoires. Dans son « Traité de documentation », publié avant la deuxième guerre mondiale, il imagine ce que va devenir l’information: « Ici, la table de travail n’est plus chargée d’aucun livre. À leur place, se dresse un écran et à portée un téléphone. Là-bas au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les renseignements {…} De là on fait apparaître sur l’écran la page à lire pour connaître la réponse aux questions posées par téléphone, avec ou sans fil {…} il y aurait un haut-parleur si la vue devait être aidée par une donnée ouïe, si la vision devait être complétée par une audition. »

Ce texte date de 1934. Aujourd’hui, chaque passant se promène dans la rue avec une encyclopédie universelle dans la poche. Le smartphone permet de savoir tout sur tout, immédiatement. L’utopie de Paul Otlet et Henri La Fontaine s’est réalisée. Le plus étonnant, ce n’est pas que cela existe aujourd’hui. Le plus étonnant, c’est que cela n’étonne plus personne.

Ce texte date de 1934. Aujourd’hui, chaque passant se promène dans la rue avec une encyclopédie universelle dans la poche. Le smartphone permet de savoir tout sur tout, immédiatement. L’utopie de Paul Otlet et Henri La Fontaine s’est réalisée. Le plus étonnant, ce n’est pas que cela existe aujourd’hui. Le plus étonnant, c’est que cela n’étonne plus personne.

Gérard Goutierre

Photos: ©GerardGoutierre

Merci pour cet article qui me fait découvrir le Mundaneum et Paul Otlet, sa description de l’information du futur est vraiment étonnante même si le plus étonnant est que plus personne ne s’étonne (quoi que….)

Edifiant et prémonitoire. Mon père avait commencé un système de fiches pour lister et annoter ses 10 000 livres. Mais il n’a pas eu le courage d’aller jusqu’au bout.

Bonne journée.