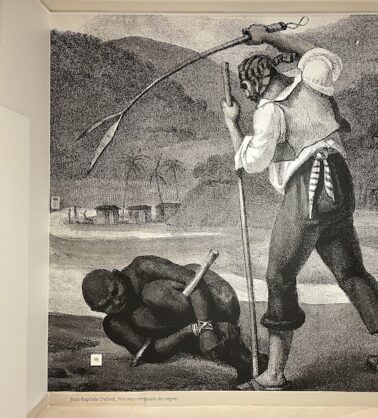

Démesurément agrandie pour la scénographie, l’image n’en est que plus frappante. De plus, elle est légendée à but d’instruction, démarche qui n’était paraît-il, pas si courante au tout début du 19e siècle. Il n’y a donc pas de doute, il s’agit bien d’un « feitores corrigeant des nègres », bien qu’un seul soit représenté. Feitores signifiant contremaître dans la langue portugaise, nous sommes ici face à une scène abominable où un homme au sol, ligoté comme un lapin, se fait battre par l’employé de son maître. Cette illustration d’après croquis a été achevée à Paris par Jean-Baptiste Debret (1768-1848) dans le but de constituer un livre documentaire sur certains aspects de la vie sociale au Brésil. Elle est visible actuellement dans le cadre d’une exposition ouverte (et gratuite) jusqu’au 4 octobre à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Fort intéressante à maints points de vue, elle l’est surtout pour ces images détaillant la vie quotidienne des personnes issues de l’esclavage, dans le dernier pays à avoir aboli cette pratique en 1848. Quand l’artiste français Jean-Baptiste Debret accoste au Brésil en 1816 après deux mois de navigation, il était lui-même originaire d’un pays ayant rétabli l’esclavage dans les colonies avant l’abolition définitive de 1888.

Démesurément agrandie pour la scénographie, l’image n’en est que plus frappante. De plus, elle est légendée à but d’instruction, démarche qui n’était paraît-il, pas si courante au tout début du 19e siècle. Il n’y a donc pas de doute, il s’agit bien d’un « feitores corrigeant des nègres », bien qu’un seul soit représenté. Feitores signifiant contremaître dans la langue portugaise, nous sommes ici face à une scène abominable où un homme au sol, ligoté comme un lapin, se fait battre par l’employé de son maître. Cette illustration d’après croquis a été achevée à Paris par Jean-Baptiste Debret (1768-1848) dans le but de constituer un livre documentaire sur certains aspects de la vie sociale au Brésil. Elle est visible actuellement dans le cadre d’une exposition ouverte (et gratuite) jusqu’au 4 octobre à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Fort intéressante à maints points de vue, elle l’est surtout pour ces images détaillant la vie quotidienne des personnes issues de l’esclavage, dans le dernier pays à avoir aboli cette pratique en 1848. Quand l’artiste français Jean-Baptiste Debret accoste au Brésil en 1816 après deux mois de navigation, il était lui-même originaire d’un pays ayant rétabli l’esclavage dans les colonies avant l’abolition définitive de 1888.

Après deux mois de voyage en voilier, Jean-Baptiste Debret fut d’abord « reçu peintre officiel de la cour du Portugal déplacée dans sa colonie ». Il y resta quinze ans le temps d’assister à l’émergence de l’empire brésilien. Rentré à Paris, il publiera « Voyage pittoresque et historique au Brésil », un livre qui ne rencontra pas le succès, précisément pour avoir présenté l’esclavagisme sous un jour trop crû et donc gênant puisqu’en 1831, année de son retour, la France non métropolitaine profitait encore d’un système pour le moins débectant. Il nous est dit que son œuvre, redécouverte au Brésil vers 1940, y fait désormais référence. Et qu’il a fallu attendre 2014 (!) pour que l’ouvrage soit publié en France par l’Imprimerie Nationale. Mieux vaut trop tard que jamais. D’autant qu’à part des scènes pénibles à observer dans leur agrandissement cruel, l’art de Jean-Baptiste Debret témoigne d’une exécution très sûre, notamment avec des scènes remarquables de la vie ordinaire.

Les tendances étant ce qu’elles sont, l’exposition en cours est double. Les œuvres de l’artiste sont en effet accompagnées de versions détournées par des artistes contemporains. Telle scène de repas familial signée Debret, a par exemple été refaite avec des Playmobil. Ce genre d’initiative est devenu inévitable dans maintes affaires d’art où les mises en miroir font office de passage obligé pour les scénographes. Comme il faut bien vivre avec son époque, c’est-à-dire qu’il est toujours moins désagréable de mourir sans, on pourra tout de même se distraire avec des scènes revisitées comme celle d’un indigène bandant son arc avec une adjonction graphique de couleur rouge dans un univers noir et blanc.

Ces variations contemporaines ne compromettent pas trop l’excellence de cette histoire mise en scène, avec ces images idéalement amplifiées. On ne peut qu’être amené à s’interroger devant cette pratique de l’esclavage et constater que malheureusement elle n’a pas disparu si l’on songe par exemple aux camps de travail chinois (1), là où certaines grandes marques occidentales bénéficient de production à bon compte. Là-bas, il semble que l’on peut faire d’une pierre deux coups, avec un système de production mâtiné de rééducation idéologique.

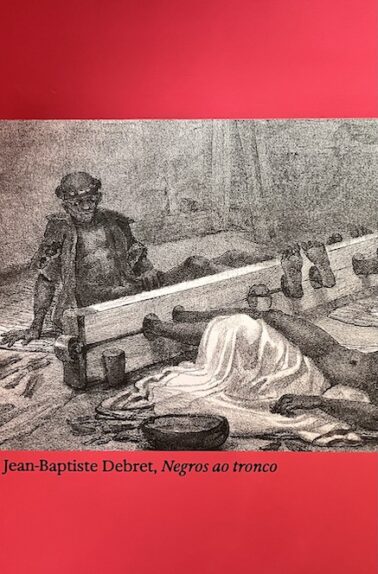

Alors qu’au Brésil, à l’époque indiquée, le but était essentiellement de ne payer aucune main-d’œuvre, soustraction faite du salaire des contremaîtres et des frais de nourriture. Une autre image de Jean-Baptiste Debret vient par ailleurs frapper nos sensibilités de pensionnaires des meilleures démocraties. On y voit le lieu d’enfermement des esclaves. Hors des périodes de travail peut-on supposer. Légendée « Negros ao troco », elle montre le système qui permettait sans doute d’éviter toute tentative d’évasion. Les chevilles étaient entravées par des planches de bois communes, lesquelles n’autorisaient que la position assise ou couchée. C’est ce que l’artiste a pu observer, traduire en croquis et aquarelles avant d’en faire une illustration plus élaborée une fois de retour en France. L’exposition bâtie à partir de recherches de Jacques Leenhardt (commissaire de l’événement), est instructive en diable.

Alors qu’au Brésil, à l’époque indiquée, le but était essentiellement de ne payer aucune main-d’œuvre, soustraction faite du salaire des contremaîtres et des frais de nourriture. Une autre image de Jean-Baptiste Debret vient par ailleurs frapper nos sensibilités de pensionnaires des meilleures démocraties. On y voit le lieu d’enfermement des esclaves. Hors des périodes de travail peut-on supposer. Légendée « Negros ao troco », elle montre le système qui permettait sans doute d’éviter toute tentative d’évasion. Les chevilles étaient entravées par des planches de bois communes, lesquelles n’autorisaient que la position assise ou couchée. C’est ce que l’artiste a pu observer, traduire en croquis et aquarelles avant d’en faire une illustration plus élaborée une fois de retour en France. L’exposition bâtie à partir de recherches de Jacques Leenhardt (commissaire de l’événement), est instructive en diable.

PHB

« Le Brésil illustré/L’héritage postcolonial de Jean-Baptiste Debret (1768-1848)

Jusqu’au 04 octobre. Maison de l’Amérique latine, 217 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

(1) « Les camps secrets du pouvoir chinois » sur Arte

Photos: ©PHB

Ce genre d’initiative est devenu inévitable dans maintes affaires d’art où les mises en miroir font office de passage obligé pour les scénographes, écrivez-vous.

Parasitisme et usurpation de notoriété qui sont, hélas, effectivement aujourd’hui monnaie courante !