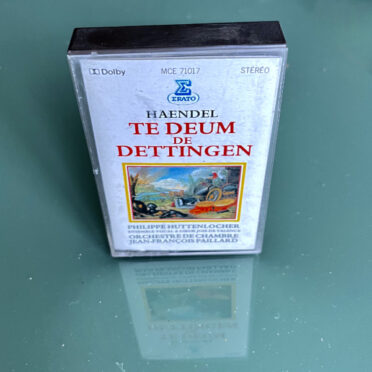

Il n’y a plus de victoires militaires à proprement parler. Aujourd’hui, les massacres s’interrompent avec des cessez-le-feu ou des traités de paix plus ou moins laborieux, sans tambours, ni buccins, ni trompettes. Mais en juillet 1743, moins d’un mois après la défaite des troupes de Louis XV à Dettingen (Bavière), Georg Friedrich Haendel (1785-1759) livrait sur commande expresse, un Te Deum de célébration. Ce genre musical, sorte de louange céleste, montrait que Dieu avait choisi son camp. Et qu’en dépit de sa réputation de couard et de piètre cavalier, le souverain George II, avait battu le 27 juin, des Français trop sûrs d’eux. Grâce à cette affaire, deux gros siècles plus tard, le chef d’orchestre Jean-François Paillard (disparu en 2013) enregistrait chez Erato le fameux Te Deum, éclipsant au passage osons le dire, maintes versions connues. Une merveille de pureté qui fit et fait encore, résonner le cœur comme un tambour. Manque de chance ou la faute aux étourdis, ce concert n’a pas été numérisé. Du moins à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette version n’existe qu’en 33 tours ou en cassette. Mais la recherche en vaut la peine sur les commerces d’occasion en ligne. Dès les premières mesures, on éprouve en effet le besoin de s’asseoir tellement cet hymne à la joie suscité par une victoire toute fraîche, envahit comme une divine morphine, les veines de l’auditeur.

Il n’y a plus de victoires militaires à proprement parler. Aujourd’hui, les massacres s’interrompent avec des cessez-le-feu ou des traités de paix plus ou moins laborieux, sans tambours, ni buccins, ni trompettes. Mais en juillet 1743, moins d’un mois après la défaite des troupes de Louis XV à Dettingen (Bavière), Georg Friedrich Haendel (1785-1759) livrait sur commande expresse, un Te Deum de célébration. Ce genre musical, sorte de louange céleste, montrait que Dieu avait choisi son camp. Et qu’en dépit de sa réputation de couard et de piètre cavalier, le souverain George II, avait battu le 27 juin, des Français trop sûrs d’eux. Grâce à cette affaire, deux gros siècles plus tard, le chef d’orchestre Jean-François Paillard (disparu en 2013) enregistrait chez Erato le fameux Te Deum, éclipsant au passage osons le dire, maintes versions connues. Une merveille de pureté qui fit et fait encore, résonner le cœur comme un tambour. Manque de chance ou la faute aux étourdis, ce concert n’a pas été numérisé. Du moins à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette version n’existe qu’en 33 tours ou en cassette. Mais la recherche en vaut la peine sur les commerces d’occasion en ligne. Dès les premières mesures, on éprouve en effet le besoin de s’asseoir tellement cet hymne à la joie suscité par une victoire toute fraîche, envahit comme une divine morphine, les veines de l’auditeur.

Cet enregistrement est joué en allemand, langue natale, de Georges II. Lequel, plus qu’un souverain britannique, relevait d’abord de la dynastie de Hanovre. Ainsi que le précise d’ailleurs le chroniqueur Marc Vignal (1933-) à l’intérieur de l’album, ce roi-là ne causait pas l’anglais et lorsqu’il le fallait, il devait s’adresser à ses ministres en latin.

En tout cas il avait bien trompé les siens, lesquels n’auraient pas parié une livre sterling sur son cas. Mais il avait tout de même failli perdre bêtement, puisque ne contrôlant pas son cheval, il s’était presque livré à l’ennemi. Pour gagner, il avait peut-être profité sur le terrain d’un concours de circonstances, mais qu’importe, le pleutre revint du combat nimbé d’une auréole de bravoure. Et à son retour, mettant enfin pied-à-terre parmi ses sujets, il avait pu déclarer que désormais il ne se déroberait plus jamais devant l’adversité, y compris devant le fantôme de sa défunte femme dont il craignait les apparitions. En revanche, comme le raconte Marc Vignal, ce fut l’occasion pour cet amateur de fêtes, de redoubler d’ardeur dans ce domaine.

Et tout à son euphorie, il pria le compositeur de la cour, Haendel, de lui livrer un Te Deum vite fait bien fait. Un peu pris de court mais heureusement mis au défi au moment même où sa créativité bouillonnait d’oratorios et de messes variées, Haendel composa en quatre semaines une merveille qui fit descendre le paradis sur Terre. Pour ce faire, il pompa légèrement l’œuvre d’un prêtre italien du nom de Francesco Antonio Urio, mais à cette époque le fait était commun. Et ainsi que le précise Marc Vignal, il serait donc fort exagéré de parler de plagiat. Comme en poésie ou en littérature, l’inspiration musicale a ses sources, ses substrats. Ce qui ne fait pas de l’artiste un voleur. Et en l’occurrence, Haendel savait relever avec maestria un bout d’idée banale ou terne.

L’attaque chorale a été conçue en ré majeur, « tonalité éclatante et solennelle s’il en fut« , est-il expliqué aux profanes. Haendel y mobilise le chœur des anges débarqués en nacelle lumineuse, prouvant ce faisant leur existence. Mais après l’auteur, il faut bien souligner le travail de Jean-François Paillard dont Le Monde rappelait en 2013, le prolifique chef qu’il fut, avec 300 albums, 5600 concerts, dont 1480 fois « Les Quatre Saisons ». Son exécution parfaite du Te Deum de Dettingen, démontre à quel point un chef peut respecter voire parfaire, une intention de départ. La cohérence entre les chœurs et les différents instruments utilisés, bassons, trompettes, cymbales et cætera, virent ici à l’union, recréant avec une puissance à tomber, un univers purement séraphique.

Tout a changé. Autrefois les soldats se voyaient encouragés dès le départ par un orchestre, puis guidés par un tambour sur le champ de bataille avec quelques buccins en back up lors des grandes occasions. Et si Dieu était avec eux, on célébrait la fin d’un conflit autour d’un Te Deum dans la lumière dansante des cierges disposés en nombre. En 1977, l’ensemble À Chœur Joie de Valence, avait en quelque sorte réédité l’exploit conjugué d’un monarque métamorphosé et d’un compositeur en plein dépassement de soi.

PHB