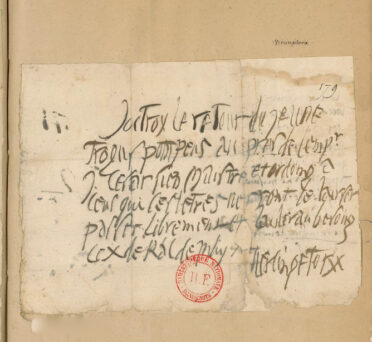

Du temps où l’argent n’existait pas, où tout se payait en nature, la tentation de falsification était naturellement moindre. On certes pouvait tricher sur le volume d’un sac de blé, diluer une jarre de vin avec un tiers d’eau, mais le faux talbin, la fausse mornifle, le faux jeton, étaient encore loin. Sur cette thématique inusable, les Archives nationales ont organisé depuis le mois de septembre une exposition gratuite (prudence oblige) sur les faux et les faussaires. Autant balancer l’info tout de suite, c’est un régal, y compris par catalogue interposé. Quand même, réussir à vendre à un acheteur éduqué (académicien) un faux message de Vercingétorix (ci-dessus), rédigé en français et sur papier, il fallait le faire (1). Ce qui prouve au passage que si les dupeurs existent c’est grâce aux dupés. Les seconds enragent tandis que les premiers jubilent. C’est l’arnaque éternelle, basée sur la confiance et la crédulité. Et tout laisse entendre que l’entourloupe est en pleine expansion, l’exposition évoquant aussi ce qu’autrefois on appelait le bobard, puis la fausse nouvelle, puis l’horrible anglicisme de la « fake news », genre tout aussi proliférant qu’inquiétant.

Du temps où l’argent n’existait pas, où tout se payait en nature, la tentation de falsification était naturellement moindre. On certes pouvait tricher sur le volume d’un sac de blé, diluer une jarre de vin avec un tiers d’eau, mais le faux talbin, la fausse mornifle, le faux jeton, étaient encore loin. Sur cette thématique inusable, les Archives nationales ont organisé depuis le mois de septembre une exposition gratuite (prudence oblige) sur les faux et les faussaires. Autant balancer l’info tout de suite, c’est un régal, y compris par catalogue interposé. Quand même, réussir à vendre à un acheteur éduqué (académicien) un faux message de Vercingétorix (ci-dessus), rédigé en français et sur papier, il fallait le faire (1). Ce qui prouve au passage que si les dupeurs existent c’est grâce aux dupés. Les seconds enragent tandis que les premiers jubilent. C’est l’arnaque éternelle, basée sur la confiance et la crédulité. Et tout laisse entendre que l’entourloupe est en pleine expansion, l’exposition évoquant aussi ce qu’autrefois on appelait le bobard, puis la fausse nouvelle, puis l’horrible anglicisme de la « fake news », genre tout aussi proliférant qu’inquiétant.

Mais à la base il y eut la fausse monnaie, soit la mère de toutes les embrouilles. Ce n’est donc pas pour rien que la Banque de France est partenaire de l’exposition. Il est étonnant de constater que les peines encourues pour fabriquer de l’argent sonnant ont toujours été exorbitantes, de la décapitation à la mort par ébullition dans un chaudron. Remplacées en France (l’exposition se limite à l’Hexagone) par les travaux forcés, puis de très longues peines de prison. Quand bien même le faussaire était un génie tel Ceslav Bojarski au début des années soixante, lequel avait réalisé et imprimé dans le sous-sol de son garage des cent francs Bonaparte en apparence plus vrais que nature. Tellement chouettes en tout cas que les collectionneurs se les arrachent encore et on nous explique ici que sa valeur peut atteindre 10.000 euros. La création de valeur dans toute son expression.

La scénographie voit loin, au-delà du billet de banque, puisqu’elle s’intéresse aussi au trucage pour de bonnes raisons, telle cette « Petite anthologie des poètes français », livre qui contenait en fait le manuel du parfait saboteur sous l’occupation allemande. On se doute que dans le même genre, à époque comparable, les faux papiers avaient du sens et que les fabricants méritaient les honneurs, au contraire de ceux, sous Louis Philippe, qui s’échinèrent à fabriquer des fausses preuves de noblesse et de participation aux croisades afin de participer à une expo voulue par le roi au château de Versailles. Minable intention servie par des documents astucieux, telle cette fausse charte de croisade datée de 1191 mais avec un vrai sceau sur un parchemin récupéré. C’est le modèle du faux avec des bouts de vrai, caractérisant assez bien l’acte de « forgerie », mot rare signifiant écriture en faux et que l’on finit cependant par retenir après avoir digéré le catalogue. De même que l’adjectif « controuvé » qui qualifie l’invention au sens de la supercherie.

Tout cela est assez étourdissant et le propos général de « Faux et faussaires » nous fait comprendre que nous ne sommes pas au bout de nos peines notamment dans le domaine des informations puisqu’avec une bonne intelligence artificielle, il est possible de fabriquer de l’information intégralement frelatée, propre à duper le badaud.

Dans le domaine de l’art, il nous est présenté une huile de Johannes Vermeer (1632-1675), réalisée en fait par un certain Hans van Meegeren entre 1935 et 1940. Il s’agit d’une « Femme lisant une partition », œuvre apparemment inspirée d’une « Femme en bleu lisant une lettre » exécutée en 1663. On n’oserait affirmer que la seconde est supérieure à la première, mais la pensée traverse l’esprit.

Dans un esprit de prescription, on aimera aussi un diplôme de Dagobert 1er, roi des Francs, signé en 633. Ce sont des moines qui l’avaient fabriqué à partir de papyrus recyclés afin, si l’on comprend bien, de se faire confirmer par le pape des privilèges sur l’abbaye de Saint-Denis. Et ils obtinrent gain de cause en 1065 au synode de Latran.

Renseignements pris par ailleurs, sur le site de l’Autorité des marchés financiers, les arnaqueurs se sont mis à la page en élaborant de fausses plateformes de crypto-monnaies. Admettons que ces dernières sont déjà bien loin de ce que l’on qualifie en argot d’oseille ou d’artiche. Soit le vrai fric, celui que l’on fait tinter avec plaisir au fond de nos poches si ce sont des pièces ou que l’on froisse avec frisson entre nos mains si ce sont des biftons.

Sauf pour les faux ongles et les faux cils, qu’il s’agisse de pognon, d’art, de littérature ou d’informations, le doute s’impose toujours et la circonspection est la règle.

PHB

Ayant échappé de peu à la note éliminatoire de mathématiques lorsque je passai mon bac, grande fut ma joie d’apprendre quelques années plus tard que Chasles, l’inventeur du fameux théorème qui porte son nom et qui avait failli être la cause de mon redoublement, avait été la victime incroyablement naïve du fameux Vrain Lucas qui lui fourgua moult autographes : Lazare, saint Pierre, Marie-Madeleine et même son illustre devancier Pythagore. J’étais bien vengé de mes sueurs froides !

Savoureux ! Et d’actualité car avec l’IA et les fakes, on n’aura bientôt plus la capacité de démêler le vrai du faux. Si tant est que le vrai subsiste encore. De sorte que le faux ne serait plus si faux.