A 38 km à l’est de Séville, Carmona, une petite ville de 28 000 habitants, est souvent négligée par les touristes. Assise sur une colline, elle ne manque pourtant pas de charme avec ses maisons blanches blotties au pied de son alcazar de pierre dorée, ses demeures aristocratiques et ses nombreux édifices religieux. La beauté de la ville, l’animation de ses rues, les points de vue spectaculaires qu’offrent ses deux alcazars médiévaux suffiraient à faire de Carmona un lieu de visite agréable. Son attrait ne s’arrête pas là. Carmona, qui a hérité d’un passé particulièrement riche, présente également de nombreux intérêts historiques. Continuer la lecture

A 38 km à l’est de Séville, Carmona, une petite ville de 28 000 habitants, est souvent négligée par les touristes. Assise sur une colline, elle ne manque pourtant pas de charme avec ses maisons blanches blotties au pied de son alcazar de pierre dorée, ses demeures aristocratiques et ses nombreux édifices religieux. La beauté de la ville, l’animation de ses rues, les points de vue spectaculaires qu’offrent ses deux alcazars médiévaux suffiraient à faire de Carmona un lieu de visite agréable. Son attrait ne s’arrête pas là. Carmona, qui a hérité d’un passé particulièrement riche, présente également de nombreux intérêts historiques. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Ce fragment de statuette anthropomorphe n’est pas le problème. Elle vient de la civilisation Nok, dans l’actuel Nigeria. Sa datation la situe entre 920 et 40 avant notre ère. Non ce qui déçoit beaucoup de bout en bout dans cette nouvelle exposition du Musée du Quai Branly, c’est un titre qui ne tient pas sa promesse. « L’Afrique des routes » était une idée formidable mais d’axes fluviaux, routiers ou ferrés, de trajets mythiques, il n’y a presque rien. L’enthousiasme s’en trouve faussé pour de bon.

Ce fragment de statuette anthropomorphe n’est pas le problème. Elle vient de la civilisation Nok, dans l’actuel Nigeria. Sa datation la situe entre 920 et 40 avant notre ère. Non ce qui déçoit beaucoup de bout en bout dans cette nouvelle exposition du Musée du Quai Branly, c’est un titre qui ne tient pas sa promesse. « L’Afrique des routes » était une idée formidable mais d’axes fluviaux, routiers ou ferrés, de trajets mythiques, il n’y a presque rien. L’enthousiasme s’en trouve faussé pour de bon.  Entre deux déplacements entre son bureau et celui de la censure, Alexander Werth croise Picasso chez Lipp ou au Flore. Il le voit accompagné de Dora Maar « qui a l’air jalouse comme une tigresse« . Alors qu’il est correspondant du Guardian dans la capitale française, Alexander Werth prend des notes en français sur les derniers jours de Paris. Nous sommes en mai 1940. Ses écrits qui ressortent aujourd’hui chez Slatkine nous interpellent comme un avertissement.

Entre deux déplacements entre son bureau et celui de la censure, Alexander Werth croise Picasso chez Lipp ou au Flore. Il le voit accompagné de Dora Maar « qui a l’air jalouse comme une tigresse« . Alors qu’il est correspondant du Guardian dans la capitale française, Alexander Werth prend des notes en français sur les derniers jours de Paris. Nous sommes en mai 1940. Ses écrits qui ressortent aujourd’hui chez Slatkine nous interpellent comme un avertissement.  Actualité culturelle oblige, le 44ème Festival d’Angoulême nous incite à nous tenir informés de la production du 9ème art et à rattraper notre retard de lecture en matière de bandes dessinées. Ainsi le très joli roman graphique de Camille Jourdy, “Juliette”, sorti fin février 2016 chez Actes Sud BD, faisait-il partie de la liste. Camille Jourdy, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, est l’auteur de la trilogie à succès “Rosalie Blum” (Prix révélation Festival d’Angoulême 2010), succès on ne peut plus mérité pour cette histoire originale brillamment racontée et fort joliment illustrée.

Actualité culturelle oblige, le 44ème Festival d’Angoulême nous incite à nous tenir informés de la production du 9ème art et à rattraper notre retard de lecture en matière de bandes dessinées. Ainsi le très joli roman graphique de Camille Jourdy, “Juliette”, sorti fin février 2016 chez Actes Sud BD, faisait-il partie de la liste. Camille Jourdy, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, est l’auteur de la trilogie à succès “Rosalie Blum” (Prix révélation Festival d’Angoulême 2010), succès on ne peut plus mérité pour cette histoire originale brillamment racontée et fort joliment illustrée.  Il s’appelait Tocard mais c’était un fort caractère. Durant son enfance son père lui avait répété de ne jamais se laisser insulter à cause d’un nom qui représentait avec fierté toute une lignée de maçons. Au point que Didier Tocard s’était toujours toujours fait appeler par son nom de famille. Quand il disait « Tocard », son interlocuteur sentait tout de suite qu’une blague sur le sujet n’était pas une bonne idée. Même à l’armée ses chefs avaient préféré éviter l’impair. Ce n’était pas tant sa carrure de buffet creusois qui en imposait mais davantage son regard qui forçait le respect. Il avait la poignée de main solide et son rire résonnait fort devant le danger.

Il s’appelait Tocard mais c’était un fort caractère. Durant son enfance son père lui avait répété de ne jamais se laisser insulter à cause d’un nom qui représentait avec fierté toute une lignée de maçons. Au point que Didier Tocard s’était toujours toujours fait appeler par son nom de famille. Quand il disait « Tocard », son interlocuteur sentait tout de suite qu’une blague sur le sujet n’était pas une bonne idée. Même à l’armée ses chefs avaient préféré éviter l’impair. Ce n’était pas tant sa carrure de buffet creusois qui en imposait mais davantage son regard qui forçait le respect. Il avait la poignée de main solide et son rire résonnait fort devant le danger.  Alors que l’affaire révélée par le Canard Enchaîné sur le salaire de Pénélope Fillon éclabousse un monde politique déjà tellement terni que l’on peine à s’y retrouver, la maison Fayard vient de sortir un livre intitulé « Les plaisirs du journalisme » dont l’un des auteurs est une ancienne figure du Canard et l’autre, Pierre-Edouard Deldique est journaliste à RFI. Ce récit des grandes affaires ayant épinglé sept présidents résonnerait assez bien comme un rappel salutaire des dérives républicaines si l’exercice auto-promotionnel n’était pas un peu trop voyant. Critiquable, donc, même s’il se lit facilement.

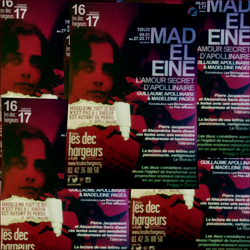

Alors que l’affaire révélée par le Canard Enchaîné sur le salaire de Pénélope Fillon éclabousse un monde politique déjà tellement terni que l’on peine à s’y retrouver, la maison Fayard vient de sortir un livre intitulé « Les plaisirs du journalisme » dont l’un des auteurs est une ancienne figure du Canard et l’autre, Pierre-Edouard Deldique est journaliste à RFI. Ce récit des grandes affaires ayant épinglé sept présidents résonnerait assez bien comme un rappel salutaire des dérives républicaines si l’exercice auto-promotionnel n’était pas un peu trop voyant. Critiquable, donc, même s’il se lit facilement.  Le 22 octobre 1915, Madeleine cède aux exigences de Guillaume Apollinaire. Dans une lettre, elle se livre avec une liberté inouïe, en « combattant » sa pudeur. Elle est institutrice à Oran, il est à la guerre, ils se sont rencontrés le 2 janvier dans en gare de Nice. Leur vie amoureuse sera essentiellement épistolaire, parenthèse faite d’une permission en Algérie (1). Une lecture concentrée de ces échanges est actuellement donnée en reprise au théâtre Les Déchargeurs. La sobriété et la sensibilité de cette représentation se traduit par une réussite sans réserves.

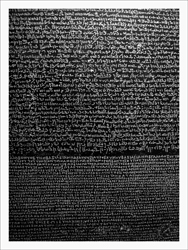

Le 22 octobre 1915, Madeleine cède aux exigences de Guillaume Apollinaire. Dans une lettre, elle se livre avec une liberté inouïe, en « combattant » sa pudeur. Elle est institutrice à Oran, il est à la guerre, ils se sont rencontrés le 2 janvier dans en gare de Nice. Leur vie amoureuse sera essentiellement épistolaire, parenthèse faite d’une permission en Algérie (1). Une lecture concentrée de ces échanges est actuellement donnée en reprise au théâtre Les Déchargeurs. La sobriété et la sensibilité de cette représentation se traduit par une réussite sans réserves.  Au deuxième siècle avant Jésus-Christ on avait déjà le souci de se faire comprendre des touristes. De la même façon qu’encore aujourd’hui on vous explique dans le métro, en italien, en anglais et en allemand que des pickpockets peuvent être présents dans un train, sur cette Pierre de Rosette à gauche, découverte pendant la campagne d’Egypte de 1799, quelqu’un s’est évertué à expliquer un texte en deux langues et trois écritures. L’exposition en cours au MuCEM, « Après Babel, traduire », draine notre curiosité avec aisance dans les couloirs infinis de l’exercice linguistique.

Au deuxième siècle avant Jésus-Christ on avait déjà le souci de se faire comprendre des touristes. De la même façon qu’encore aujourd’hui on vous explique dans le métro, en italien, en anglais et en allemand que des pickpockets peuvent être présents dans un train, sur cette Pierre de Rosette à gauche, découverte pendant la campagne d’Egypte de 1799, quelqu’un s’est évertué à expliquer un texte en deux langues et trois écritures. L’exposition en cours au MuCEM, « Après Babel, traduire », draine notre curiosité avec aisance dans les couloirs infinis de l’exercice linguistique.  L’art de la marionnette, ce monde extrêmement créatif et passionnant qu’ont déjà exploré, entre autres, Ariane Mnouchkine, Philippe Genty, Emilie Valantin ou encore Patrick Sims, possède, depuis novembre 2013, son propre lieu à Paris : Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette.

L’art de la marionnette, ce monde extrêmement créatif et passionnant qu’ont déjà exploré, entre autres, Ariane Mnouchkine, Philippe Genty, Emilie Valantin ou encore Patrick Sims, possède, depuis novembre 2013, son propre lieu à Paris : Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette.  L’orthographe continue de faire des siennes. Il y a eu cette réforme de l’Académie à juste titre conspuée qui voulait notamment nous priver de nos accents circonflexes et pourquoi pas notre âme, ce « prédicat » obscur censé éviter le traumatisme par l’usage des compléments d’objets directs et indirects et enfin les tweets ou dédicaces hasardeux de nos gouvernants qui auraient mieux fait de se relire.

L’orthographe continue de faire des siennes. Il y a eu cette réforme de l’Académie à juste titre conspuée qui voulait notamment nous priver de nos accents circonflexes et pourquoi pas notre âme, ce « prédicat » obscur censé éviter le traumatisme par l’usage des compléments d’objets directs et indirects et enfin les tweets ou dédicaces hasardeux de nos gouvernants qui auraient mieux fait de se relire.