Élaborée aux temps barbares, la justice de l’Ancien régime, en dépit de l’adoucissement des mœurs, avait conservé sa brutalité initiale. Bien sûr, au début du XVIIIème siècle, étaient advenues des modifications. La question préparatoire, interrogatoire musclé pimenté de quelques atrocités, destinée à favoriser les aveux d’un suspect, était tombée en désuétude. Sa suppression par Louis XVI, en 1780, ne faisait qu’entériner une évolution. Mais les vieux usages persistaient en matière de peine capitale. Selon le droit commun, «pour les crimes méritant la mort, le vilain sera pendu, et le noble décapité. Toutefois, ou le noble sera convaincu d’un vilain cas, il sera pendu comme un vilain». Parallèlement, existaient des spécificités, où la vengeance sociale était proportionnée à l’horreur prêtée au crime. Les sorciers, empoisonneurs, hérétiques récidivistes, incendiaires et individus en flagrant délit de bougrerie allaient vers le bûcher.

Élaborée aux temps barbares, la justice de l’Ancien régime, en dépit de l’adoucissement des mœurs, avait conservé sa brutalité initiale. Bien sûr, au début du XVIIIème siècle, étaient advenues des modifications. La question préparatoire, interrogatoire musclé pimenté de quelques atrocités, destinée à favoriser les aveux d’un suspect, était tombée en désuétude. Sa suppression par Louis XVI, en 1780, ne faisait qu’entériner une évolution. Mais les vieux usages persistaient en matière de peine capitale. Selon le droit commun, «pour les crimes méritant la mort, le vilain sera pendu, et le noble décapité. Toutefois, ou le noble sera convaincu d’un vilain cas, il sera pendu comme un vilain». Parallèlement, existaient des spécificités, où la vengeance sociale était proportionnée à l’horreur prêtée au crime. Les sorciers, empoisonneurs, hérétiques récidivistes, incendiaires et individus en flagrant délit de bougrerie allaient vers le bûcher.

Les malandrins semant la terreur dans les fermes et les villages, les assassins avec circonstances aggravantes périssaient sur la roue. Les parricides, les régicides subissaient l’écartèlement. Les atteintes au Trésor royal, la fausse monnaie envoyaient à la potence manants comme aristocrates. Chance, ils n’étaient plus ébouillantés auparavant. Ces raffinements de cruautés visaient l’effet d’exemple, censé dissuader quiconque de se faire scélérat.

Le bon peuple allait volontiers assister aux supplices comme on va à la comédie. Mais les esprits éclairés commençaient à s’émouvoir de certains excès. Lorsqu’en 1766 le chevalier de la Barre est condamné à être décapité puis brûlé pour «impiété, blasphèmes et sacrilèges exécrables», Voltaire s’implique. Selon lui, le retour des pratiques de l’Inquisition faisait de nous «la chiasse du genre humain». Après l’exécution sur la roue de Jean Calas, il avait manifesté son émotion dans un « Traité sur la tolérance ». Bref, le mouvement des Lumières s’alarmait d’un tel écart entre les procédures pénales et le progrès des Idées. Dépositaire du pouvoir judiciaire, Louis XVI n’aura pas l’opportunité de trancher la question. Dès 1789, la main était passée à l’Assemblée Constituante. Joseph Guillotin, médecin et député de Paris va se préoccuper d’humaniser la peine de mort, en attendant sa disparition. Il propose, le 1er décembre 1789 , un projet de réforme mettant fin à la division sociale des supplices et instaurant l’égalité dans les châtiments. S’agissant de la peine capitale, il préconise la décollation pour tous. Afin de pallier la maladresse de certains bourreaux, on aura recours à un procédé mécanique : «avec ma machine, précise-t-il sous les rires de l’auditoire, je vous fais sauter la tête en un clin d’œil et vous ne souffrez plus».

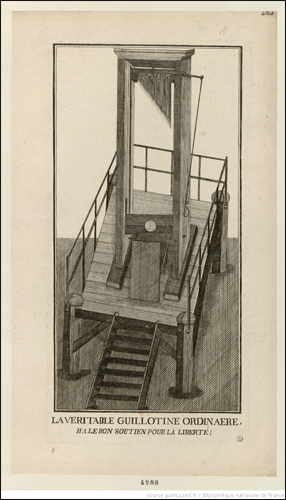

L’article 3 du code pénal, promulgué le 6 octobre 1791 dispose : «Tout condamné à mort aura la tête tranchée». Clair, précis, définitif ! Comment va-t-on procéder? La conception est confiée à Antoine Louis, ci-devant chirurgien du roi, qui a l’idée du couperet oblique. Un facteur de clavecins, Tobias Schmidt, se charge de la construction. L’outil ne sera jamais nommé par les juristes de l’époque, sinon sous cette périphrase : « la manière indiquée et mode adopté par la consultation du secrétaire perpétuel de l’Académie de chirurgie ». Car, dès le début, le corps médical se trouve embarqué dans l’affaire.

La malice populaire se fixera sur «guillotine», du nom de son parrain. L’intéressé traînera comme un boulet, jusqu’à son décès en 1814, ce douteux honneur.

L’outil entre en fonction le 25 avril 1792, aux dépens d’un meurtrier, Nicolas Pelletier. La foule se presse pour assister à l’évènement, mais, déçue par la rapidité de l’opération, va huer le bourreau. Tout au long de la Terreur, elle aura le loisir de se familiariser avec la procédure. La machine est à la mode, on en fait des bibelots, des bijoux, des boucles d’oreille… Un débat s’instaure, chez les scientifiques : le cerveau survit-il un instant après la section? Il donne lieu à des expérimentations ridicules. L’idée de supprimer le caractère public de la cérémonie flottera un instant, balayée par cette objection : «la mort d’un criminel réjouissant toujours le cœur des honnêtes gens, il aurait été maladroit de les priver de cette satisfaction légitime et d’un spectacle auquel ils demeurent attachés.» Pendant toute la IIIème République, les amateurs se refileront le tuyau, chaque fois qu’un condamné ira «tousser dans le panier de son». Toutefois, le 17 juin 1939, à Versailles, l’exécution d’Eugen Weidman mettra un point final aux festivités. «La frivolité cannibale d’une populace accourue pour se repaître de cette scène d’abattoir solennel», la frénésie des photographes de presse, démontrèrent au Président Lebrun que l’exhibition «n’avait plus l’effet moralisateur attendu». Désormais la scène aurait lieu dans l’enceinte de la prison, avec seuls neuf spectateurs autorisés.

Sensible au caractère grand guignolesque de l’échafaud, le sénateur Édouard Bonnefous proposa, le 27 avril 1978, l’exécution par substances chimiques. Sans succès. Et puis, le 9 octobre 1981, la loi n°81-908, par son article 1, annonce : «la peine de mort est abolie.» Son auteur, maître Robert Badinter, avait eu le triste privilège d’assister à la décapitation d’un de ses clients, Roger Bontems, comparse de Claude Buffet dans une prise d’otages sanguinaire à la prison de Clairvaux. Le dernier à être raccourci sera un dénommé Hamida Djandoubi, tortionnaire et assassin de sa compagne, le 25 fevrier 1977, aux Baumettes. Depuis, les trois guillotines disponibles, l’une pour Paris, les deux autres plus légères, pour la province et l’outre mer, sont remisées sous l’autorité du ministre de la Culture.

Sensible au caractère grand guignolesque de l’échafaud, le sénateur Édouard Bonnefous proposa, le 27 avril 1978, l’exécution par substances chimiques. Sans succès. Et puis, le 9 octobre 1981, la loi n°81-908, par son article 1, annonce : «la peine de mort est abolie.» Son auteur, maître Robert Badinter, avait eu le triste privilège d’assister à la décapitation d’un de ses clients, Roger Bontems, comparse de Claude Buffet dans une prise d’otages sanguinaire à la prison de Clairvaux. Le dernier à être raccourci sera un dénommé Hamida Djandoubi, tortionnaire et assassin de sa compagne, le 25 fevrier 1977, aux Baumettes. Depuis, les trois guillotines disponibles, l’une pour Paris, les deux autres plus légères, pour la province et l’outre mer, sont remisées sous l’autorité du ministre de la Culture.

Restait un détail à régler. Après 25 années de services, d’abord comme auxiliaire de son beau père André Obrecht, puis comme titulaire, Marcel Chevalier, l’exécuteur des arrêts criminels, voyait disparaître son office. Certes, avait il déclaré naïvement, à propos de cette mission : «Il faut bien que quelqu’un le fasse. Mais je suis resté comme avant. Je suis imprimeur, le reste, eh ben, ça vient en plus !» Conséquence, il allait perdre un traitement de 3.000 francs mensuels. Certains, à la Chancellerie, furent d’avis d’opter pour un licenciement sec. Finalement fut décidé l’octroi d’une petite rente, dont le montant n’a pas été divulgué. Une certitude, l’ancien bourreau n’a pas fait de pot de départ !

Jean-Paul Demarez

Photo (1): ©Jean-Paul Demarez

Photo (2) ©Gallica (estampe 1791-1795 auteur inconnu)