De façon à entrer en contact avec ses semblables, Steinbeck usait de différents subterfuges. Soit il envoyait son chien flairer les étrangers avant d’intervenir en feignant de s’excuser, soit en leur demandant son chemin afin d’être encore plus égaré, soit en réclamant la faveur d’un café ou d’un verre d’eau. Ce jour-là dans le Dakota, 40e État des États-Unis depuis 1889, il s’arrêta devant une maison aussi négligée que ses abords et demanda de quoi se désaltérer. La femme qui en sortit semblait affolée, tout à la fois par sa propre solitude et par le paysage ingrat qui l’entourait. Elle le submergea aussitôt « sous un flot de paroles ». Elle lui parla sans s’interrompre et dans l’ordre, de ses parents, de ses amis, « de ce pays auquel elle ne pouvait s’habituer ». John Steinbeck (1902-1968) s’aperçut qu’elle avait tout simplement peur de l’endroit. Souvent honnête avec lui-même, c’est même ce qui caractérisait cet auteur à la sagacité non remplacée depuis, l’écrivain dut admettre qu’il battit en retraite. Il aurait pu inventer quelque chose de reluisant pour sa postérité d’humaniste, mais préféra admettre qu’elle lui avait bonnement collé la trouille.

De façon à entrer en contact avec ses semblables, Steinbeck usait de différents subterfuges. Soit il envoyait son chien flairer les étrangers avant d’intervenir en feignant de s’excuser, soit en leur demandant son chemin afin d’être encore plus égaré, soit en réclamant la faveur d’un café ou d’un verre d’eau. Ce jour-là dans le Dakota, 40e État des États-Unis depuis 1889, il s’arrêta devant une maison aussi négligée que ses abords et demanda de quoi se désaltérer. La femme qui en sortit semblait affolée, tout à la fois par sa propre solitude et par le paysage ingrat qui l’entourait. Elle le submergea aussitôt « sous un flot de paroles ». Elle lui parla sans s’interrompre et dans l’ordre, de ses parents, de ses amis, « de ce pays auquel elle ne pouvait s’habituer ». John Steinbeck (1902-1968) s’aperçut qu’elle avait tout simplement peur de l’endroit. Souvent honnête avec lui-même, c’est même ce qui caractérisait cet auteur à la sagacité non remplacée depuis, l’écrivain dut admettre qu’il battit en retraite. Il aurait pu inventer quelque chose de reluisant pour sa postérité d’humaniste, mais préféra admettre qu’elle lui avait bonnement collé la trouille.

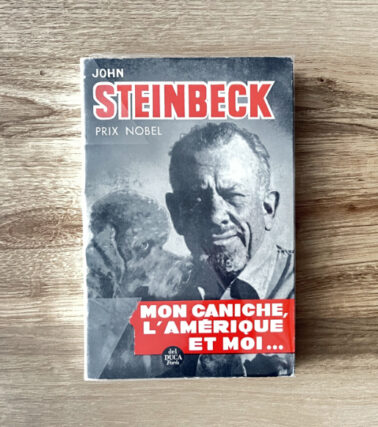

On parle beaucoup des États-Unis ces dernières semaines, comme on le ferait d’un volcan en train d’expulser son magma sans préavis. C’est pourquoi on pourrait faire ce qu’a fait Steinbeck en 1960 pour se remettre d’une crise cardiaque. Alors qu’il habitait New York, il prit conscience qu’il ne connaissait pas son pays dans le même ordre d’idées que Paris n’est pas la France ou que Rome n’est pas l’Italie. Il se fit aménager un camion et partit accomplir seize mille miles à travers l’Amérique. Il embarqua même son chien dans l’aventure, un caniche d’origine française qui comprenait quelques mots d’anglais. Charley était un canidé du genre conservateur, tandis que l’on pouvait ranger son maître, avec les réserves d’usage eu égard à ce que cela veut dire ici, dans la catégorie intellectuel de gauche. Ce duo apporte une sorte de dialogue, faits de mots, de signes et de silences, enrichissant beaucoup le livre que Steinbeck en tira. Il fut titré, « Travels with Charley in search of America ». Un ouvrage de pur bonheur qui fut traduit en français et publié en 1962 par Del Duca.

On retrouve ici un concentré radioactif du génial Steinbeck. Ce livre ne peut se parcourir que lentement, tellement chaque phrase est porteuse d’une réflexion intelligente ou d’un trait d’humour irrésistible. Depuis son camion aménagé, Steinbeck nous fait découvrir l’Amérique du tout début des années soixante avec ce qu’elle pouvait avoir de pire et de meilleur. Il est impressionné par cette machine à consommer qu’est devenu son pays, dans lequel on installait un peu partout, des distributeurs automatiques . Au point que visitant un motel sans personnel, il remarqua que les clients ne se disaient même pas bonjour avec le seul réflexe de chercher une fente sur la silhouette de leur prochain, afin d’y glisser une pièce de monnaie.

Malgré ses gueules de bois à répétition, son van étant aussi un bar ambulant, l’auteur voit tout, décrit tout: la surconsommation, l’absence de considération pour l’environnement, le racisme et la ségrégation subséquente qui devait durer jusqu’en 1964. Mais celui qui obtint le prix Nobel de littérature peu après ce livre, est surtout un formidable détecteur des traits de caractère dans chaque individu qu’il rencontre (ou qu’il invente dans ses romans). Et il avoue se tromper souvent. Tel couard apparent se révélant un personnage héroïque, telle personne mutique et renfrognée d’un bled isolé, se défonçant pour lui remplacer deux pneus en bout de course.

Steinbeck a cette capacité à faire de la plupart de ses livres un moment de jubilation subtile ou intense, grâce à sa lucidité mâtinée d’humour. Il fait montre de beaucoup de discernement, y compris sur lui-même, notamment quand il se trompe. Sa relation au chien, fraternelle, agit comme une sorte de pansement sur sa solitude écorchée et il décrit ici un animal comprenant ce que l’on attend de lui avec une distinction rare.

Avant de partir sur les routes, l’auteur avait pris soin d’emmener quelques fusils et cannes à pêche, mais pas pour s’en servir. Par expérience, il savait qu’il vaut mieux avoir un but dans la vie et pouvoir en informer les humains de rencontre. Dans le cas contraire, le fait de rouler au hasard de ses inspirations et de l’indiquer, aurait pu choquer.

Avec plus de soixante années d’écart, son récit est hautement instructif, avec ces portraits de compatriotes dont les racines, comme celles de Steinbeck d’ailleurs, sont européennes. À l’aune de cette lecture, nous comprenons mieux ce qu’est devenu ce pays. Par exemple quand Steinbeck décrit les orgies de chasse dont sont friands les mâles américains ,avec la notion de score et le goût du trophée arrimé sur le capot de la voiture.

Avec plus de soixante années d’écart, son récit est hautement instructif, avec ces portraits de compatriotes dont les racines, comme celles de Steinbeck d’ailleurs, sont européennes. À l’aune de cette lecture, nous comprenons mieux ce qu’est devenu ce pays. Par exemple quand Steinbeck décrit les orgies de chasse dont sont friands les mâles américains ,avec la notion de score et le goût du trophée arrimé sur le capot de la voiture.

PHB

Je vous maudis une fois de plus, cher Philippe ! Vous venez d’enrichir ma bibliothèque déjà surpeuplée, d’une nouvelle découverte dont je viens de passer commande…

Pour les amateurs de carnets de route, je signale « La vie vagabonde » de Lawrence Ferlinghetti (Points), plus de 600 pages d’impressions de voyage à travers le monde par un de ceux de la « Beat Generation ».

Ben moi aussi je vais l’acheter… forcément 😉

Steinbeck, encore un bourlingueur céleste contemporain de Kerouac. Il y avait du monde sur les routes de la beat generation.