« Bouvard et Pécuchet », le roman de Gustave Flaubert, représente une sorte d’apothéose dans son œuvre. Tout commence par la rencontre fortuite de deux badauds, sur un banc public. Ils se découvrent un même métier, copiste, des points communs, des intérêts partagés. Leur relation s’approfondit, tant et si bien qu’à la faveur d’un héritage, ils s’installent dans le Calvados. Ils entreprennent, ce sera leur idée fixe, d’explorer les connaissances du moment, de l’agriculture à la métaphysique, en passant par les arts, la médecine, la physique, la pédagogie… Armés d’un bon vouloir et d’ouvrages de vulgarisation, ils vont aller de déboires en échecs, s’attirant, par surcroît, les quolibets de la population locale. Juste Pécuchet et François Bouvard sont-ils de parfaits imbéciles ou de malchanceux autodidactes? La question ne sera jamais résolue. Flaubert décède le 8 mai 1880, n’ayant rédigé que neuf chapitres composant le premier tome de leurs aventures. La suite reste à l’état de notes et de plans sommaires, collectés par sa nièce Caroline.

« Bouvard et Pécuchet », le roman de Gustave Flaubert, représente une sorte d’apothéose dans son œuvre. Tout commence par la rencontre fortuite de deux badauds, sur un banc public. Ils se découvrent un même métier, copiste, des points communs, des intérêts partagés. Leur relation s’approfondit, tant et si bien qu’à la faveur d’un héritage, ils s’installent dans le Calvados. Ils entreprennent, ce sera leur idée fixe, d’explorer les connaissances du moment, de l’agriculture à la métaphysique, en passant par les arts, la médecine, la physique, la pédagogie… Armés d’un bon vouloir et d’ouvrages de vulgarisation, ils vont aller de déboires en échecs, s’attirant, par surcroît, les quolibets de la population locale. Juste Pécuchet et François Bouvard sont-ils de parfaits imbéciles ou de malchanceux autodidactes? La question ne sera jamais résolue. Flaubert décède le 8 mai 1880, n’ayant rédigé que neuf chapitres composant le premier tome de leurs aventures. La suite reste à l’état de notes et de plans sommaires, collectés par sa nièce Caroline.

Mais, dès 1865, l’auteur fait mention de son projet de conter « l’histoire de ces deux bonshommes qui copient une espèce d’encyclopédie critique en farce. Il va me falloir étudier bien des choses que j’ignore… Il faut être fou et triplement frénétique pour entreprendre un pareil bouquin ». Il consultera à cette fin, plus de 1500 ouvrages, constituant « un dossier de huit pouces de hauteur ».

Parmi les documents retrouvés, et Flaubert conservait tout, figurent trois manuscrits constituant l’amorce d’un dictionnaire. Il l’avait annoncé à Louise Colet , dès 1853: « une vieille idée m’est revenue, celle de mon dictionnaire des idées reçues… Ce serait la glorification historique de tout ce qu’on approuve. On y trouverait, sur tous les sujets possibles, ce qu’il faut dire en société pour être un homme convenable », bref, un bourgeois! Avec cependant une arrière-pensée, « que l’ouvrage (soit) arrangé de telle manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui, oui, ou non ».

De ces trois manuscrits, Étienne Louis Ferrère composera un volume, intitulé « Dictionnaire des Idées reçues », publié en 1913 chez Louis Conard ( !), en annexe de « Bouvard et Pécuchet », mais qui sera postérieurement édité de façon distincte.

L’ensemble constitue un monument d’humour au second degré, rassemblant plus d’un millier de mots. Le lecteur dispose ainsi d’un abécédaire de la bêtise, d’un recueil des poncifs, clichés, propos creux et stéréotypes véhiculés dans la bonne société de la fin du XIXe.

L’éventail est large: politique, personnages célèbres. religions, institutions, alimentation, médecine, littérature… Certains mots sont suivis d’un impératif impersonnel engageant à l’indignation factice, comme « tonner contre », « en rire », « les blaguer »; Talleyrand (prince de) a même droit à « s’indigner contre ». D’autres sont assortis d’un adjectif automatique: « gaieté, toujours accompagnée de folle ». Les considérations sociales apparaissent: « ouvrier, toujours honnête quand il ne fait pas d’émeutes. « Propriétaire: les humains se divisent en deux grandes classes , les propriétaires et les locataires ». Les exemples donnés contredisent la définition qui les précède. « Musique: adoucit les mœurs. Exemple, la Marseillaise ». L’auteur procède volontiers par antiphrase: « catholicisme, a eu une influence très favorable sur les arts ». Il égrène les lieux communs: « Canards, viennent tous de Rouen ». « Magistrats: tous pédérastes ». « Question: la poser, c’est la résoudre ».

Figurent des définitions encore d’actualité: « Décoration, la blaguer, mais la convoiter. Quand on l’obtient, toujours dire qu’on ne l’a pas demandée ». D’autres pourraient apparaître prémonitoires: « Prêtres, on devrait les châtrer. Couchent avec leur bonne et en ont des enfants qu’ils appellent leur neveux- c’est égal, il y en a de bons, tout de même ». D’autres encore sont devenues désuètes: « Loutre, sert à faire des casquettes et des gilets ». Flaubert n’omet pas de traiter de la pudibonderie de son temps. « Coït, copulation, mots à éviter. Dire: « ils avaient des rapports ». « Accouchement: le remplacer par évènement. » « Pour quelle époque attendez vous l’évènement ». « Affaires: une femme doit éviter de parler des siennes. » « Ventre: dire abdomen quand il y a des dames ». « Érection: ne se dit qu’en parlant des monuments ». Nombre de célébrités se font bousculer: « Hugo (Victor), a eu bien tort, vraiment, de s’occuper de politique. » « Machiavel: ne pas l’avoir lu, mais le regarder comme un scélérat. »

L’adage classique « voir Naples et mourir », renvoie à Séville, pour la même proposition, et, plus original, à Yvetot, dernier item du dictionnaire; Yvetot, ou fut confectionnée la pièce montée du mariage d’Emma et de Charles Bovary. On l’aura compris, le Dictionnaire des Idées reçues s’avère indispensable, dans la bibliothèque de tout mauvais esprit.

Jean-Paul Demarez

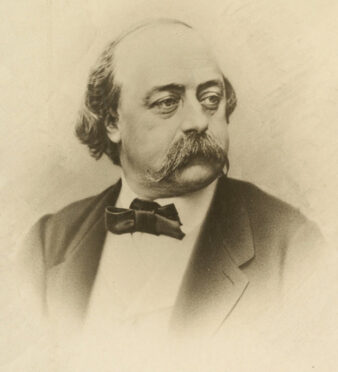

Photo: Flaubert par Nadar ©Gallica