Il est toujours amusant de remonter le fil invisible des événements entre eux, fussent-ils anecdotiques. Par exemple à partir de ce 13 avril 1962, lorsque les onze heures sonnèrent à l’église de Saint-Germains-des-Prés. Un peu plus haut sur le boulevard du même nom, était inaugurée une plaque rappelant qu’au faîte du 202, « vécut et mourut » le poète Guillaume Apollinaire. La cérémonie fut « simple et pleine de chaleur », comme la décrivit un an plus tard la revue Apollinaire. La plaque avait été offerte par Gaston Gallimard (qui lui devait bien ça) et, parmi les personnes présentes chargées d’une allocution, on comptait l’ami du poète André Billy (1882-1971), ou encore Pierre Reverdy directeur de la revue Nord-Sud, lequel avait déjà eu l’occasion de grimper les escaliers du 202. Et il y avait aussi le sieur Gaëtan Picon (1915-1976) présenté comme le directeur général des arts et des lettres et dont on remarqua le discours puisqu’il résuma « dans une fulgurante synthèse l’originalité du poète et l’importance de son œuvre ». C’est avec lui qu’apparaît un fil presque invisible. Et dont l’importance est si ténue, qu’on voudra bien nous en excuser.

Il est toujours amusant de remonter le fil invisible des événements entre eux, fussent-ils anecdotiques. Par exemple à partir de ce 13 avril 1962, lorsque les onze heures sonnèrent à l’église de Saint-Germains-des-Prés. Un peu plus haut sur le boulevard du même nom, était inaugurée une plaque rappelant qu’au faîte du 202, « vécut et mourut » le poète Guillaume Apollinaire. La cérémonie fut « simple et pleine de chaleur », comme la décrivit un an plus tard la revue Apollinaire. La plaque avait été offerte par Gaston Gallimard (qui lui devait bien ça) et, parmi les personnes présentes chargées d’une allocution, on comptait l’ami du poète André Billy (1882-1971), ou encore Pierre Reverdy directeur de la revue Nord-Sud, lequel avait déjà eu l’occasion de grimper les escaliers du 202. Et il y avait aussi le sieur Gaëtan Picon (1915-1976) présenté comme le directeur général des arts et des lettres et dont on remarqua le discours puisqu’il résuma « dans une fulgurante synthèse l’originalité du poète et l’importance de son œuvre ». C’est avec lui qu’apparaît un fil presque invisible. Et dont l’importance est si ténue, qu’on voudra bien nous en excuser.

Car il se trouve que son arrière-grand-oncle Gaëtan Picon (1809-1882), avait bricolé durant la conquête de l’Algérie, une potion à base d’oranges et de gentiane dont l’absorption était censée guérir les fièvres. Le patronyme est devenu ensuite une marque signifiant toujours quelque chose au bistrot lorsque l’on commande une bière additionnée de Picon. Le Gaëtan de l’inauguration n’y était pour rien et celui qui fut aussi essayiste et critique portait bien, quoi qu’il lui en coutât, le nom d’un genre apéritif. Mais ce n’est pas encore là que le fil se recoupe.

En effet, dans un livre paru en 1987 à propos du poète Philippe Soupault (1897-1990), l’auteur Bernard Morlino crut bon de notifier que son sujet avait coutume de se rendre au Café de Flore boulevard Saint-Germain, afin d’y échanger avec son aîné Guillaume Apollinaire et que ce dernier l’attendait devant un Picon-citron. Sans préciser si le Picon de Guillaume était mélangé à de la bière ou à du vin blanc mais surtout, en omettant de vérifier si le Picon-citron existait vraiment. Car en principe, selon nos informations exigeantes, le Picon-citron est venu bien après la parution du livre sur Soupault. Omission tout à fait vénielle: que celui qui n’a jamais fait une erreur d’ordre décoratif lui jette la première pierre. Au demeurant, peut-être que le Café de Flore rajoutait un peu de citron à la demande d’Apollinaire, c’est le genre de spéculation qui aura du mal à connaître une conclusion.

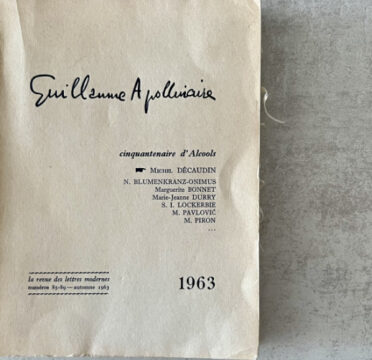

Par ailleurs et toujours au chapitre des petites choses à la saveur proustienne, ce numéro de la revue Apollinaire fort intéressant, traitait puisque nous étions en 1963, du cinquantenaire de la parution « d’Alcools », recueil de poésie majeur dont le premier poème, fort fameux, était intitulé « Zone ». Moyennant quoi, monsieur Pascal Pia y dissertait sur l’origine du titre, soit qu’il venait d’un déplacement dans le Jura et d’une zone franche (ce qui est probable) soit de la zone qui entourait Paris à l’époque. Gageons qu’il s’agissait, afin de nous fâcher avec personne, d’une mixture façon Picon avec 75% de Jura et 25% de coteaux parisiens. Mais là n’est pas le sujet puisque l’auteur de l’intervention concluait qu’avec « Zone », Apollinaire avait « refermé sur soi le cercle où l’avait jeté le dieu de ses dieux qui lui a si strictement mesuré les empans ».

À ce mot pas courant, maints lecteurs saisiront leur téléphone afin de prier Google de leur rappeler la signification de ce mot perdu de vue. Techniquement, l’empan est une mesure qui va sur une main écartée, de l’extrémité du pouce jusqu’au bout du petit doigt, soit environ la hauteur d’un bock. Et qu’au sens figuré on peut l’employer pour désigner un espace, une envergure. Même si, relativement à Apollinaire, le sens figuré n’est pas d’une clarté absolue. Mais c’est bien là, on y revient, une des qualités du Picon-bière: on n’y voit pas à travers. Et quand bien même ce serait le cas, on s’en battrait les empans. Au surplus s’en aller mesurer les empans entre deux points quelconques est un alibi parfait pour justifier une absence et n’appelant en principe aucun commentaire, y compris chez le contemporain le plus suspicieux.

PHB

Plus tard et plus au sud, César livrera sa recette de composition du Picon-citron – en quatre quarts ! – à son fils Marius.

OUPS !

En quatre tiers bien sûr !!!!

« ça depend de la grosseur des tiers » conclura César!

La phrase de Pascal Pia est inspirée par la strophe de « La Chanson du mal-aimé »: Et toi qui me suis en rampant/Dieu de mes dieux morts en automne/Tu mesures combien d’empans/J’ai droit que la terre me donne/Ô mon ombre ô mon vieux serpent »

Merci chère Claude Debon pour ce rappel qui s’imposait.

Dans le domaine de la technique dite de « lecture rapide » (plus ou moins inspiratice de la lecture dite « globale »), l’empan désigne le nombre de signes que l’oeil peut percevoir d’un seul coup (plus l’empan est étendu, plus la lecture est rapide).

Concrètement, on dit aussi empan pour l’envergure des ailes déployées d’un oiseau (« ses ailes de géant … »).

Bien cordialement,

Merci pour cet apport instructif.

Pour moi le Picon a aussi une saveur douce-amère, et un parfum de jeunesse : il s’agit du Panorama de la nouvelle littérature française. Cet ouvrage du Gaëtan en question, paru en 1949, mais réédité au moins jusqu’en 1988, a été l’un des bréviaires de plusieurs générations d’élèves de prépa (HEC et Khâgne) à Marseille, car il était recommandé par notre professeur de philosophie. Il disait « le Picon », comme l’on parle du Lagarde & Michard, ou du… picon-bière. Il se trouve que j’en ai déniché un exemplaire (acquis pour 4 euros) chez un bouquiniste des quais, cette année. Je m’apprêtais à vous en afficher une photo de la couverture, très reconnaissable (chez Gallimard/NRF), mais je m’aperçois que cela n’est pas possible ici.

Apport là aussi bienvenu, merci