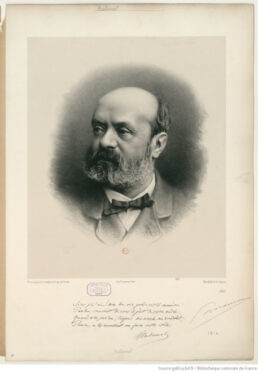

« Luise ce qui est beau, que tout ce qui est laid se cache », était le dogme du félibre (écrivain en langue d’oc) Théodore Aubanel. Il poursuivit une carrière de poète lyrique et d’auteur dramatique, tout en dirigeant, avec son frère Charles, à Avignon, les Éditions Aubanel créées en 1744 par Antoine Aubanel (1724-1804). Théodore Aubanel fut l’un des fondateurs du « Félibrige », avec Frédéric Mistral (1830-1914) et Joseph Roumanille(1818-1891). On estime que son talent poétique équivaut à celui de Mistral et, comme auteur dramatique, on le place au sommet de l’école félibréenne. Paul Valéry a d’ailleurs qualifié Théodore Aubanel de « seul vrai poète provençal ». Théodore Aubanel (1829-1886), a poursuivi toute sa vie la quête de la Beauté: il était collectionneur d’œuvres d’art, possédait des tableaux de Mignard, Carle van Loo, Charles Lebrun, de bien d’autres, sa demeure était meublée avec style, et sa bibliothèque présentait de remarquables reliures. La beauté, il l’admirait aussi dans le corps de la femme qu’il représentait dans ses poésies avec une forte sensualité. Biais qui devait lui valoir des ennuis. Continuer la lecture

« Luise ce qui est beau, que tout ce qui est laid se cache », était le dogme du félibre (écrivain en langue d’oc) Théodore Aubanel. Il poursuivit une carrière de poète lyrique et d’auteur dramatique, tout en dirigeant, avec son frère Charles, à Avignon, les Éditions Aubanel créées en 1744 par Antoine Aubanel (1724-1804). Théodore Aubanel fut l’un des fondateurs du « Félibrige », avec Frédéric Mistral (1830-1914) et Joseph Roumanille(1818-1891). On estime que son talent poétique équivaut à celui de Mistral et, comme auteur dramatique, on le place au sommet de l’école félibréenne. Paul Valéry a d’ailleurs qualifié Théodore Aubanel de « seul vrai poète provençal ». Théodore Aubanel (1829-1886), a poursuivi toute sa vie la quête de la Beauté: il était collectionneur d’œuvres d’art, possédait des tableaux de Mignard, Carle van Loo, Charles Lebrun, de bien d’autres, sa demeure était meublée avec style, et sa bibliothèque présentait de remarquables reliures. La beauté, il l’admirait aussi dans le corps de la femme qu’il représentait dans ses poésies avec une forte sensualité. Biais qui devait lui valoir des ennuis. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

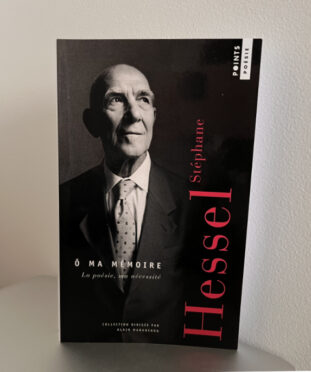

Lorsqu’en 2011 la journaliste Catherine Ceylac, demande à Stéphane Hessel ce qu’il ferait s’il lui restait une journée à vivre, celui-ci répond qu’il se réciterait « un long poème d’Apollinaire ». Car le normalien, résistant, ex-déporté et diplomate, né en 1917 à Berlin et mort à Paris en 2013, devait à son goût de la poésie, une mémoire hors normes. Il connaissait par cœur une quinzaine des poèmes d’Apollinaire, dont la longue « Chanson du mal aimé ». Cette faculté étendue à d’autres auteurs, lui avait notamment permis, dans les camps de concentration de s’échapper de l’enfer par la pensée, avant de le faire pour de vrai entre Dora et Bergen-Belsen. À 88 ans, il avait jugé bon de publier un livre sur ses goûts poétiques et de l’intituler « Ô ma mémoire », eu égard justement à la « Chanson du mal aimé ». Un ouvrage d’érudit, présenté en quatrième de couverture comme une autobiographie poétique et comportant moult auteurs dont Apollinaire, mais aussi Rimbaud, Baudelaire, Shakespeare, Keats ou encore Rilke.

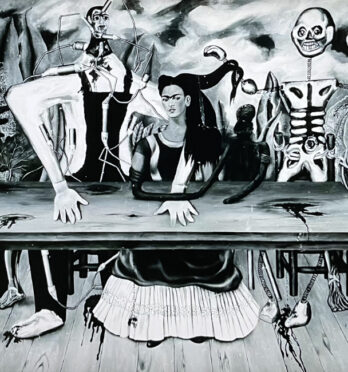

Lorsqu’en 2011 la journaliste Catherine Ceylac, demande à Stéphane Hessel ce qu’il ferait s’il lui restait une journée à vivre, celui-ci répond qu’il se réciterait « un long poème d’Apollinaire ». Car le normalien, résistant, ex-déporté et diplomate, né en 1917 à Berlin et mort à Paris en 2013, devait à son goût de la poésie, une mémoire hors normes. Il connaissait par cœur une quinzaine des poèmes d’Apollinaire, dont la longue « Chanson du mal aimé ». Cette faculté étendue à d’autres auteurs, lui avait notamment permis, dans les camps de concentration de s’échapper de l’enfer par la pensée, avant de le faire pour de vrai entre Dora et Bergen-Belsen. À 88 ans, il avait jugé bon de publier un livre sur ses goûts poétiques et de l’intituler « Ô ma mémoire », eu égard justement à la « Chanson du mal aimé ». Un ouvrage d’érudit, présenté en quatrième de couverture comme une autobiographie poétique et comportant moult auteurs dont Apollinaire, mais aussi Rimbaud, Baudelaire, Shakespeare, Keats ou encore Rilke.  La presse polonaise en avait publié une reproduction et depuis, « La table blessée » de Frida Kahlo a disparu des radars, comme un avion, quelque part entre Varsovie et Bucarest. Cette œuvre sur bois, proprement surréaliste, dont on peut voir un détail ci-contre, est un trésor, du moins si elle dort encore quelque part. Plusieurs dizaines de millions d’euros si l’on en croit un documentaire que diffuse encore Arte jusqu’au 9 février. Et alors que Madame Kahlo (1907-1954) avait elle-même quitté le marché de l’art après-guerre et gagné les terres de l’oubli. Cette résurgence opérée vers les années soixante-dix tournerait presque au mythe. Dire qu’elle suscite un fort engouement au sein de différentes générations, friserait l’euphémisme. Ce pourquoi cette série de Arte autour des « Géants de l’art » en général et de l’artiste mexicaine en particulier, vaut que l’on s’y attarde. Dans la mesure où l’on comprend mieux les ressorts, justifiés à vrai dire, de cette Frida-mania. Avec le risque de se laisser prendre, tellement son art mais surtout sa personnalité, en passant par sa façon si colorée, si inspirée de s’habiller, déclenche sympathie, admiration et en fin de compte regard amène.

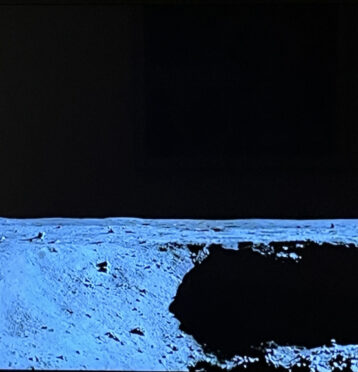

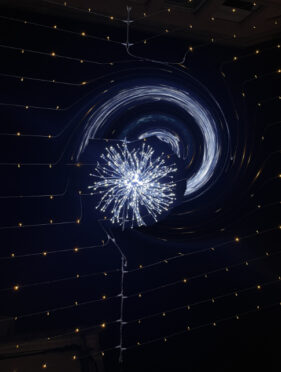

La presse polonaise en avait publié une reproduction et depuis, « La table blessée » de Frida Kahlo a disparu des radars, comme un avion, quelque part entre Varsovie et Bucarest. Cette œuvre sur bois, proprement surréaliste, dont on peut voir un détail ci-contre, est un trésor, du moins si elle dort encore quelque part. Plusieurs dizaines de millions d’euros si l’on en croit un documentaire que diffuse encore Arte jusqu’au 9 février. Et alors que Madame Kahlo (1907-1954) avait elle-même quitté le marché de l’art après-guerre et gagné les terres de l’oubli. Cette résurgence opérée vers les années soixante-dix tournerait presque au mythe. Dire qu’elle suscite un fort engouement au sein de différentes générations, friserait l’euphémisme. Ce pourquoi cette série de Arte autour des « Géants de l’art » en général et de l’artiste mexicaine en particulier, vaut que l’on s’y attarde. Dans la mesure où l’on comprend mieux les ressorts, justifiés à vrai dire, de cette Frida-mania. Avec le risque de se laisser prendre, tellement son art mais surtout sa personnalité, en passant par sa façon si colorée, si inspirée de s’habiller, déclenche sympathie, admiration et en fin de compte regard amène.  Passé le second voyage et le second alunissage, le soufflé était déjà retombé. Progressivement, la Nasa laissa tomber le programme et dut licencier en masse. Notamment les informaticiens qui travaillèrent sur le premier vol en 1969. Lesquels éparpillés par la suite dans le monde industriel et de la recherche, contribuèrent aux progrès qui devaient advenir, l’intelligence artificielle en étant le dernier avatar. Depuis le début du mois de janvier, Arte rediffuse les trois gros épisodes racontant la « conquête de la Lune », le premier et bref séjour au bord de la mer de la Tranquillité (ci-contre). Force est de constater que l’émotion en serait presque revenue après une longue pause. Il faut bien dire aussi que l’Amérique en ce moment ne donne pas vraiment envie d’applaudir. Qui plus est, partis là-haut avec un message de paix et revenus sur Terre avec une mise en garde sur la préservation de notre astre, les cosmonautes convenons-en, parlèrent finalement dans l’équivalent du vide spatial qu’ils venaient de traverser. La chanson signée Bart Howard en 1964, « Fly me to the moon », interprétée par Sinatra, continue de résonner en vain parmi les conflits terrestres.

Passé le second voyage et le second alunissage, le soufflé était déjà retombé. Progressivement, la Nasa laissa tomber le programme et dut licencier en masse. Notamment les informaticiens qui travaillèrent sur le premier vol en 1969. Lesquels éparpillés par la suite dans le monde industriel et de la recherche, contribuèrent aux progrès qui devaient advenir, l’intelligence artificielle en étant le dernier avatar. Depuis le début du mois de janvier, Arte rediffuse les trois gros épisodes racontant la « conquête de la Lune », le premier et bref séjour au bord de la mer de la Tranquillité (ci-contre). Force est de constater que l’émotion en serait presque revenue après une longue pause. Il faut bien dire aussi que l’Amérique en ce moment ne donne pas vraiment envie d’applaudir. Qui plus est, partis là-haut avec un message de paix et revenus sur Terre avec une mise en garde sur la préservation de notre astre, les cosmonautes convenons-en, parlèrent finalement dans l’équivalent du vide spatial qu’ils venaient de traverser. La chanson signée Bart Howard en 1964, « Fly me to the moon », interprétée par Sinatra, continue de résonner en vain parmi les conflits terrestres.  « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. » Georges Bernanos avait été visionnaire et dénoncé en 1947 une humanité grignotée par la technique, par la machine, par l’argent. Il avait raison à son époque. Il aurait encore plus raison aujourd’hui, où l’oppression de la technique se double des perspectives sombres de l’oppression politique. Alors que faire? La fonction véritable de la littérature n’est-elle pas au fond de résister à la dissolution de l’être humain? N’est-ce pas là le fil rouge de son histoire? Cette résistance est celle du refus de la disparition de l’humanité dans la technique. Celle des écrivains de l’aliénation de l’homme au travail par la machine et indirectement l’argent (Zola, Chesterton, Mounier, Péguy) et celle des écrivains rescapés des machines de mort de la Première Guerre mondiale (Genevoix, Dorgelès, ou à sa manière Jünger).

« On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. » Georges Bernanos avait été visionnaire et dénoncé en 1947 une humanité grignotée par la technique, par la machine, par l’argent. Il avait raison à son époque. Il aurait encore plus raison aujourd’hui, où l’oppression de la technique se double des perspectives sombres de l’oppression politique. Alors que faire? La fonction véritable de la littérature n’est-elle pas au fond de résister à la dissolution de l’être humain? N’est-ce pas là le fil rouge de son histoire? Cette résistance est celle du refus de la disparition de l’humanité dans la technique. Celle des écrivains de l’aliénation de l’homme au travail par la machine et indirectement l’argent (Zola, Chesterton, Mounier, Péguy) et celle des écrivains rescapés des machines de mort de la Première Guerre mondiale (Genevoix, Dorgelès, ou à sa manière Jünger).  Plus on s’éloigne des cercles avertis, plus la notoriété d’Urbain Le Verrier diminue. D’une façon générale pour les scientifiques et sauf erreur, ce principe, presque une loi, n’a pas encore été déposé. La statue du monsieur figure face à l’Observatoire de Paris et opportunément, une plaque à l’entrée de la grille précise que l’on doit à cet homme (né à Saint-Lô dans la Manche en 1811 et mort à Paris en 1877), la découverte de la planète Neptune. Ce qui n’est pas tout à fait exact. Galilée entre autres (1564-1642) l’avait discernée avant, mais sans avoir les moyens d’attester qu’il s’agissait d’une planète. Urbain Le Verrier lui, a déterminé l’objet astral et sa position en fonction des perturbations qu’il occasionnait à Uranus. Par approximations successives puis par déductions progressives, il a pu certifier l’existence de Neptune. Ayant adressé les coordonnées de la chose à un collègue de Berlin, Johann Gottfried Galle. Celui-ci a pu l’observer presque aussi bien que la sonde Voyager 2 en 1989, laquelle passant juste à côté, ne s’est pas privée de prendre un cliché. La vie moderne étant ce qu’elle est, en 2025 et en trois clics sur un téléphone, on obtient en temps réel, la distance qui nous sépare de Neptune, soit un peu plus de quatre milliards de kilomètres.

Plus on s’éloigne des cercles avertis, plus la notoriété d’Urbain Le Verrier diminue. D’une façon générale pour les scientifiques et sauf erreur, ce principe, presque une loi, n’a pas encore été déposé. La statue du monsieur figure face à l’Observatoire de Paris et opportunément, une plaque à l’entrée de la grille précise que l’on doit à cet homme (né à Saint-Lô dans la Manche en 1811 et mort à Paris en 1877), la découverte de la planète Neptune. Ce qui n’est pas tout à fait exact. Galilée entre autres (1564-1642) l’avait discernée avant, mais sans avoir les moyens d’attester qu’il s’agissait d’une planète. Urbain Le Verrier lui, a déterminé l’objet astral et sa position en fonction des perturbations qu’il occasionnait à Uranus. Par approximations successives puis par déductions progressives, il a pu certifier l’existence de Neptune. Ayant adressé les coordonnées de la chose à un collègue de Berlin, Johann Gottfried Galle. Celui-ci a pu l’observer presque aussi bien que la sonde Voyager 2 en 1989, laquelle passant juste à côté, ne s’est pas privée de prendre un cliché. La vie moderne étant ce qu’elle est, en 2025 et en trois clics sur un téléphone, on obtient en temps réel, la distance qui nous sépare de Neptune, soit un peu plus de quatre milliards de kilomètres.  Donc, selon France Info, le 10 décembre 2025, les marchés de Noël constitueraient « une tradition réhabilitée par les nazis ». Ce qui ne contribue pas à renforcer le côté glamour de la manifestation. Le journaliste auteur de cette chronique ne pouvait feindre d’ignorer les effets délétères d’un tel apparentement. Au reste, devant les protestations indignées de certains auditeurs, son évocation historique a rapidement été retirée. Le journal l’Humanité du lendemain, confirmant l’ affirmation, a démasqué, derrière cette disparition, la main occulte de l’extrême droite. Certes, les marchés de Noël sont, incontestablement, une tradition d’origine germanique, depuis le premier, authentifié, à Dresde, en 1434. Certes, en 1933, le maire de Nuremberg, Willy Liebel, en avait souligné le caractère de « fête nationale appartenant à l’héritage allemand », plutôt que la mémoire de Saint Nicolas ou de la venue au monde du Christ. Il convient toutefois de reconnaître aux nazis pur jus une tendance plus affirmée à la célébration du Solstice d’hiver qu’à celle des momeries chrétiennes.

Donc, selon France Info, le 10 décembre 2025, les marchés de Noël constitueraient « une tradition réhabilitée par les nazis ». Ce qui ne contribue pas à renforcer le côté glamour de la manifestation. Le journaliste auteur de cette chronique ne pouvait feindre d’ignorer les effets délétères d’un tel apparentement. Au reste, devant les protestations indignées de certains auditeurs, son évocation historique a rapidement été retirée. Le journal l’Humanité du lendemain, confirmant l’ affirmation, a démasqué, derrière cette disparition, la main occulte de l’extrême droite. Certes, les marchés de Noël sont, incontestablement, une tradition d’origine germanique, depuis le premier, authentifié, à Dresde, en 1434. Certes, en 1933, le maire de Nuremberg, Willy Liebel, en avait souligné le caractère de « fête nationale appartenant à l’héritage allemand », plutôt que la mémoire de Saint Nicolas ou de la venue au monde du Christ. Il convient toutefois de reconnaître aux nazis pur jus une tendance plus affirmée à la célébration du Solstice d’hiver qu’à celle des momeries chrétiennes.  C’est dans la façon dont elle observe les êtres et les choses, surtout les êtres, qu’Emmanuelle Devos s’impose. Comme dans « La vie domestique » qui sera dès mercredi, diffusé par Arte. On la voit assise lors d’une soirée de bourgeois banlieusards, écouter avec une sorte de stupéfaction calme et muette, les sottises sexistes de son hôte et les banalités des autres commensaux. D’une manière plus générale, on regarde son stoïcisme, sa moue boudeuse, le tout teinté d’un voile de consternation, devant les formules convenues qui sortent de la bouche des convives, y compris son mari. Dans ce film sorti en 2012, Isabelle Czajka, dépeint la société des banlieues aisées mais stériles, le décor bien sûr avec de jolies villas cernées de pelouses impeccables, mais surtout le quotidien de quatre femmes ayant arrêté de travailler pour élever leurs enfants, conférant à leurs maris respectifs un rôle d’une importance anormale. Juliette (Emmanuelle Devos) incarne une femme qui semble prise au piège de ce quotidien sans surprises, de cette mécanique bien huilée de la vie respectable, entre bonnes écoles, séances désespérées chez le coiffeur et maris ni drôles ni spirituels mais qui tentent de l’être.

C’est dans la façon dont elle observe les êtres et les choses, surtout les êtres, qu’Emmanuelle Devos s’impose. Comme dans « La vie domestique » qui sera dès mercredi, diffusé par Arte. On la voit assise lors d’une soirée de bourgeois banlieusards, écouter avec une sorte de stupéfaction calme et muette, les sottises sexistes de son hôte et les banalités des autres commensaux. D’une manière plus générale, on regarde son stoïcisme, sa moue boudeuse, le tout teinté d’un voile de consternation, devant les formules convenues qui sortent de la bouche des convives, y compris son mari. Dans ce film sorti en 2012, Isabelle Czajka, dépeint la société des banlieues aisées mais stériles, le décor bien sûr avec de jolies villas cernées de pelouses impeccables, mais surtout le quotidien de quatre femmes ayant arrêté de travailler pour élever leurs enfants, conférant à leurs maris respectifs un rôle d’une importance anormale. Juliette (Emmanuelle Devos) incarne une femme qui semble prise au piège de ce quotidien sans surprises, de cette mécanique bien huilée de la vie respectable, entre bonnes écoles, séances désespérées chez le coiffeur et maris ni drôles ni spirituels mais qui tentent de l’être.  C’est ce que l’on appelle des directives anticipées, mais pas un testament. C’est ce que Louise de Coligny-Châtillon avait d’ailleurs précisé en tête d’un document rédigé à l’automne 1961, deux ans presque jour pour jour avant son décès. Cet autographe, qui sera mis aux enchères lundi à Drouot (visible dans le lien en bout de page), contenait surtout un avertissement formel. Car Lou, l’amante incandescente de Guillaume Apollinaire, avait insistait-elle, une « très grande crainte » d’être enterrée vivante. Née le 30 juillet 1881 à Vesoul et morte le 7 octobre 1963, Louise de Coligny, que Wikipédia présente comme une aviatrice qu’elle avait été, réclamait que son médecin fût présent le jour dit, afin de vérifier l’état de son cœur et lui injecter une dose d’adrénaline dont on ne sait si c’était pour la réanimer ou l’achever, le texte n’étant pas clair sur ce point. Elle enchaînait par des dispositions à prendre concernant sa présentation, comme le fait d’être habillée d’un pyjama de soie blanche. Sans oublier un Christ d’ivoire, un chapelet, des roses rouges étalées sur le cercueil, un portrait de Charles Cousin (son notaire), entre autres choses, mais pas de petit en-cas et encore moins d’opium pour rêver, vu qu’il devait être bien établi qu’elle serait alors morte pour de bon.

C’est ce que l’on appelle des directives anticipées, mais pas un testament. C’est ce que Louise de Coligny-Châtillon avait d’ailleurs précisé en tête d’un document rédigé à l’automne 1961, deux ans presque jour pour jour avant son décès. Cet autographe, qui sera mis aux enchères lundi à Drouot (visible dans le lien en bout de page), contenait surtout un avertissement formel. Car Lou, l’amante incandescente de Guillaume Apollinaire, avait insistait-elle, une « très grande crainte » d’être enterrée vivante. Née le 30 juillet 1881 à Vesoul et morte le 7 octobre 1963, Louise de Coligny, que Wikipédia présente comme une aviatrice qu’elle avait été, réclamait que son médecin fût présent le jour dit, afin de vérifier l’état de son cœur et lui injecter une dose d’adrénaline dont on ne sait si c’était pour la réanimer ou l’achever, le texte n’étant pas clair sur ce point. Elle enchaînait par des dispositions à prendre concernant sa présentation, comme le fait d’être habillée d’un pyjama de soie blanche. Sans oublier un Christ d’ivoire, un chapelet, des roses rouges étalées sur le cercueil, un portrait de Charles Cousin (son notaire), entre autres choses, mais pas de petit en-cas et encore moins d’opium pour rêver, vu qu’il devait être bien établi qu’elle serait alors morte pour de bon.  Quand une femme de marin guettait sur la grève le retour de son mari parti pêcher le thon en haute mer, elle était en quelque sorte et par avance, l’allégorie vivante de la « zone de confort ». Disons qu’au début du siècle dernier, l’expression ne saturait pas encore les conversations ineptes et que le mari en question, quittant le doux foyer, n’en faisait pas un concept de trois minutes bon à rajouter dans un CV vidéo. C’est donc une expression de plus à supporter ces dernières années. Et personne n’a trop l’air de se demander si le plus intelligent ne serait pas de rester là où l’on se sent bien. L’aspect un peu idiot de la chose est que « sortir de sa zone de confort » aurait l’air de dire qu’il y aurait un bénéfice à gagner des espaces plus précaires. Alors que l’on pourrait très bien quitter la zone en question afin de rejoindre un club de vacances encore plus confortable, avec buffet à volonté et beau temps garanti par contrat. Puis y mourir enfin, en vue de débarquer à l’altitude suprême où l’extase se substitue au confort, dans une montée en gamme éternelle, vers des mondes séraphiques où tout le monde est copain.

Quand une femme de marin guettait sur la grève le retour de son mari parti pêcher le thon en haute mer, elle était en quelque sorte et par avance, l’allégorie vivante de la « zone de confort ». Disons qu’au début du siècle dernier, l’expression ne saturait pas encore les conversations ineptes et que le mari en question, quittant le doux foyer, n’en faisait pas un concept de trois minutes bon à rajouter dans un CV vidéo. C’est donc une expression de plus à supporter ces dernières années. Et personne n’a trop l’air de se demander si le plus intelligent ne serait pas de rester là où l’on se sent bien. L’aspect un peu idiot de la chose est que « sortir de sa zone de confort » aurait l’air de dire qu’il y aurait un bénéfice à gagner des espaces plus précaires. Alors que l’on pourrait très bien quitter la zone en question afin de rejoindre un club de vacances encore plus confortable, avec buffet à volonté et beau temps garanti par contrat. Puis y mourir enfin, en vue de débarquer à l’altitude suprême où l’extase se substitue au confort, dans une montée en gamme éternelle, vers des mondes séraphiques où tout le monde est copain.