La Série Noire célèbre avec fierté, cette année, ses 80 ans. Il y a de quoi être fier d’avoir placé la grande littérature policière sur un piédestal, sans la considérer comme un genre inférieur. Même s’il existe encore des gens qui n’ont pas ouvert un roman policier de leur vie. Il y a polar et polar, et c’est à la gloire de Marcel Duhamel, grand ami de Prévert, traducteur de Steinbeck, Poe, Hemingway ou Henry Miller, d’avoir convaincu Gallimard de placer d’emblée la Série Noire sous les auspices de l’illustre NRF en juillet 45. Juste à la sortie de la guerre, alors qu’éclatent à la Libération sur les écrans français tous ces cinéastes yankees chéris des critiques des Cahiers du cinéma souvent adaptés de romans noirs (voir mon article du 11 juillet 2025 « Un grand épistolier »). Truffaut, justement, grand amateur de cinéma noir autant que de romans noirs, adaptera aussi bien David Goodis dans « Tirez sur le pianiste » que William Irish dans « La mariée était en noir », ou Charles Williams dans « Vivement dimanche ». Autrement dit trois grands du genre.

La Série Noire célèbre avec fierté, cette année, ses 80 ans. Il y a de quoi être fier d’avoir placé la grande littérature policière sur un piédestal, sans la considérer comme un genre inférieur. Même s’il existe encore des gens qui n’ont pas ouvert un roman policier de leur vie. Il y a polar et polar, et c’est à la gloire de Marcel Duhamel, grand ami de Prévert, traducteur de Steinbeck, Poe, Hemingway ou Henry Miller, d’avoir convaincu Gallimard de placer d’emblée la Série Noire sous les auspices de l’illustre NRF en juillet 45. Juste à la sortie de la guerre, alors qu’éclatent à la Libération sur les écrans français tous ces cinéastes yankees chéris des critiques des Cahiers du cinéma souvent adaptés de romans noirs (voir mon article du 11 juillet 2025 « Un grand épistolier »). Truffaut, justement, grand amateur de cinéma noir autant que de romans noirs, adaptera aussi bien David Goodis dans « Tirez sur le pianiste » que William Irish dans « La mariée était en noir », ou Charles Williams dans « Vivement dimanche ». Autrement dit trois grands du genre.

Le lien entre cinéma noir yankee et thrillers n’a pas échappé à Marcel Duhamel, même si les deux premiers titres d’octobre 45, « La Môme Vert-de-gris » et « Cet homme est dangereux », sont signés par l’Anglais Peter Cheney. Son compatriote James Hadley Chase lui succédera l’année suivante avec cet autre titre légendaire « Pas d’orchidées pour Miss Blandish », suivi du premier auteur US, Horace McCoy avec « Un linceul n’a pas de poche ». S’inspirant de sa propre expérience, celle d’un journaliste écœuré par les compromissions de toute sorte, l’auteur dresse un constat sans espoir de la société. Cette dénonciation virulente place d’emblée la barre très haut pour la Série Noire, McCoy étant avec Raymond Chandler un des fondateurs de la detective story, juste après Dashiell Hammett. Assurément le plus grand styliste de tous, Chandler fait son apparition dès 1948 avec « Le grand sommeil » et « La dame du lac », traduits par Boris Vian, ainsi qu’avec « Adieu, ma jolie ». Le père du détective privé Philip Marlowe (immortalisé par Humphrey Bogart dans « Le grand sommeil » de Howard Hawks en 1946) a des idées très précises sur sa personnalité et son rôle: le héros, « homme de ce temps et de tous les temps », doit être pauvre, honnête, solitaire, à la fois ordinaire et extraordinaire, et toujours « à la recherche de la vérité cachée ». Notons que le très cultivé Chandler a donné à son héros le nom d’un célèbre dramaturge anglais du 16e siècle.

Pour couvrir toute la gamme américaine et anglaise, Marcel Duhamel lance dès 1949 la Série blême, sous jaquette verte, dévolue au suspense et à l’angoisse. Premier titre: « J’ai épousé une ombre » de William Irish. Mais comme la Blême concurrence un peu trop sa grande sœur Noire, elle s’arrêtera en 1951 après 22 titres, révélant notamment Erle Stanley Gardner, le père de l’avocat-détective Perry Mason, et certains David Goodis.

La Noire poursuit sa moisson, et chaque amateur peut en nommer ses jalons favoris, par exemple: « Quand la ville dort » de W.R.Burnett en 49, un des meilleurs films de John Huston sous le titre original « The Asphalt Jungle »; « Diamond Bikini » de Charles Williams, traduit par Marcel Duhamel en 1957 sous le titre bienvenu de « Fantasia chez les ploucs »; l’immense auteur Noir Chester Himes et ses deux zigotos de policiers noirs de Harlem, Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, dans « La reine des pommes » (58) puis « Imbroglio negro » (60).

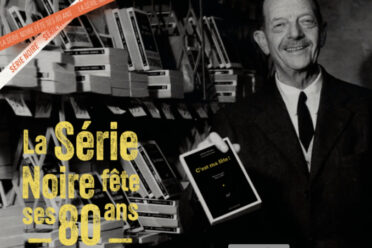

Tant d’autres encore, au rythme de 96 titres par an, imposant l’un après l’autre un univers profondément original, un style âpre, une vision pessimiste de la société et des mœurs yankees. On se demande qui aurait pu échapper à l’œil avisé de Marcel Duhamel posant sur une célèbre photo de 1966 avec le millième titre à la main , « 1275 âmes » de Jim Thompson. Si le premier titre français à succès remonte à 1953 avec « Touchez pas au grisbi! » d’Albert Simonin (aussitôt adapté au cinéma par Jacques Becker avec Jean Gabin), les auteurs français vont s’imposer après mai 1968 avec Patrick Manchette, Jean-Bernard Pouy, Thierry Jonquet, Daniel Pennac. Moins d’exotisme, bien sûr, moins d’imagination sans doute, mais une vigoureuse dénonciation de la société.

Depuis, Marcel Duhamel s’en est allé, d’autres lui ont succédé, comme d’autres éditeurs de polars ont pris le relais. Veillant sur la collection depuis 2017, Stefanie Delestré a convaincu Gallimard, en ce 80e anniversaire, de republier des titres mythiques, tout en promouvant la nouvelle vague des autrices de roman noir.

Lise Bloch-Morhange

Jim Thompson, le maître de la noirceur. Deux grandes adaptations au cinéma : 1275 âmes (Coup de torchon de l’immense Tavernier) et Série Noire (A hell of a woman) d’Alain Corneau, adaptation Corneau/ Georges Perec!

Merci pour ces chroniques toujours passionnantes

Yves Curé

Sans oublier, overseas, entre autres, « Le get-apens » 1972 de Sam Pekinpah avec Steve McQueen et Ali McGraw, ou « Les Arnaqueurs » 1990 de Stephen Frears avec un formidable trio…

Merci Lise, toujours instructifs tes papiers ! Je connaissais cette collection de loin, voire très loin mais je n’avais pas idée de la qualité des auteurs qui y ont été édités. Bien à toi. Joël

belle histoire

Je retourne en enfance grâce à toi car les livres noirs et jaunes dans la bibliothèque de mon pére me fascinait ;surtout que celui-ci faisait souvent référence à une mystérieuse miss Blandish!

Plus tard et encore maintenant je lis des romans policiers et tu m’a appris beaucoup .

J’ai vu hier dans une librairie des petits livres de poches tous noirs. C’est une nouvelle collection ?

Merci Lise.

J’ai eu pour ami.e.s Janine Hérisson et Henri Robillot (proches voisin et voisine) qui ont appartenu au « gang des traducteurs » de la Série noire (comme disait Marcel Duhamel), avec Boris Vian, Jacques-Laurent Bost ou Maurice Tourneur. Ils ont traduit plus de cinquante titres. Ils avaient été engagés pour écrire des traductions plus spontanées que ce qui se faisait alors. Ni l’un, ni l’autre n’étaient écrivain.es. Ils venaient du cinéma et du journalisme. Je cite une partie d’interview savoureuse de Robillot:

« Traduire les Américains. Ce n’était pas de la tarte. J’ai commencé avec Micmac maison, de Bill Goode, Le numéro 29. J’ai retraduit des Hammett, publiés au « Scarabée d’or », une collection minable, Himes, Goodis, Latimer, Mcbain. Nos manuscrits étaient relus de très près, et, contrairement aux « grandes » traductions de la collection « Du monde entier », qui étalent souvent épouvantables, on évitait des bourdes énormes. Chez Duhamel, j’ai rencontré Janine Hérisson, qui est devenue ma femme. Nous avons traduit ensemble « Sur un air de navaja » », de Chandler. Ce roman était trop long pour la S.N. Duhamel nous a demandé d’en couper un bon tiers, II a fallu s’exécuter. Les puristes, comme Demouzon, nous reprochent encore d’avoir mutilé un chef-d’œuvre. Nous avions enlevé les personnages secondaires et les intrigues annexes qui rendent les romans de Chandler plutôt impénétrables. Je traduisais cinq à six bouquins par an. Sans contrat mais à un tarif peu au-dessus de la moyenne d’alors. »

C’était un vrai plaisir de parler de cette époque avec eux.

Merci Isabelle pour ce commentaire « historique » plein de vie.

On comprend mieux pourquoi bien des titres ont depuis été révisés, tel « Sur un air de navaja » ayant récupéré son titre initial « The Long Goodbye » et sa traduction complétée par les deux traducteurs en 1992, puis « révisée et complétée » par Cyril Laumonier en 2013.