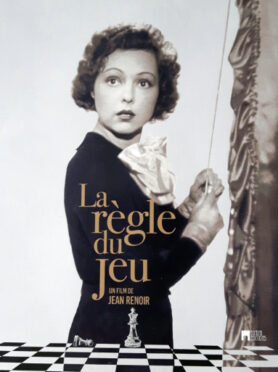

Avant de devenir un film mythique, « La Règle du Jeu », écrit et tourné par Jean Renoir au printemps 1939, programmé dès le 7 juillet, a été longtemps considéré comme « un film maudit ». Maudit parce mal accueilli à sa sortie et aussitôt amputé. Puis réhabilité par la Nouvelle Vague, lorsque deux jeunes cinéphiles s’attellent à sa reconstitution en 1958, bien que le négatif original ait été détruit durant la guerre. François Truffaut, en particulier, écrira en 1967 « … c’est le credo des cinéphiles, le film des films », et ne manquera pas de souligner « … on éprouve l’impression d’assister à un film en cours de tournage… « .

Avant de devenir un film mythique, « La Règle du Jeu », écrit et tourné par Jean Renoir au printemps 1939, programmé dès le 7 juillet, a été longtemps considéré comme « un film maudit ». Maudit parce mal accueilli à sa sortie et aussitôt amputé. Puis réhabilité par la Nouvelle Vague, lorsque deux jeunes cinéphiles s’attellent à sa reconstitution en 1958, bien que le négatif original ait été détruit durant la guerre. François Truffaut, en particulier, écrira en 1967 « … c’est le credo des cinéphiles, le film des films », et ne manquera pas de souligner « … on éprouve l’impression d’assister à un film en cours de tournage… « .

Telle est la fascination exercée par cette œuvre d’une incroyable fluidité, comme le prouve la dernière restauration en date, réalisée en 2021 sous la conduite de la Cinémathèque française, ressortie en juin dernier en coffret collector par les éditions Rimini.

Voyons ce qu’en a dit Renoir lui-même dans son autobiographie « Ma vie Mes films », publiée en 1974. Bercé de musique baroque à ce moment de sa vie, il envisage de se réclamer des « Caprices de Marianne ». Mais observant certains de ses amis uniquement préoccupés d’aventures amoureuses, il s’oriente vers des personnages contemporains, dans le cadre de la Sologne et ses brouillards: « La Sologne est une région marécageuse entièrement dédiée à la chasse. J’ai horreur de la chasse. Je la considère comme un exercice d’une cruauté inexcusable. » Il faut bien se souvenir de ces paroles en regardant la nouvelle « Règle du jeu », d’autant que l’intrigue tout entière se résume à l’invitation à une partie de chasse lancée par le marquis de la Cheynaye (Marcel Dalio) à ses amis de la bonne société.

Puis Jean Renoir défend son choix de Nora Grégor dans le rôle de la marquise Christine, dans la vie princesse autrichienne Stahremberg antihitlérienne. Comme quoi voulant faire « un drame gai », le cinéaste est ramené, inconsciemment ou pas, aux réalités du moment.

À sa stupéfaction, le film est mal accueilli, ou plutôt ne fait pas l’unanimité, et sa « fantaisie dramatique » est jugée « démoralisante ». « Le patron » panique, fait coupures sur coupures, et décide soit de renoncer au cinéma soit de quitter la France. Il arrivera à New York avec sa compagne Dido le 31 décembre 1940.

Comparée à la restauration de 1958, adoubée par le maître lui-même, la dernière en date de 2021 comporte quelque quarante minutes supplémentaires. Les cinéphiles des années 50 et 60 considérant l’œuvre comme avant-gardiste grâce à ces manques, si bien décrits par Truffaut comme donnant le sentiment d’assister à un film en cours de tournage. Mais malgré les coupures, il y avait cette incroyable fluidité pour en faire d’emblée un chef-d’œuvre.

Non seulement Renoir choisit une princesse autrichienne à l’accent étranger pour incarner une marquise de la Haute, mais un marquis tout aussi détonnant en la personne de Dalio. Ce qu’on appelle des contre-emplois, forcément déroutants. Pépé-le-Moko d’origine juive roumaine en châtelain de Sologne, il fallait le faire ! Tout en se glissant lui-même dans la peau d’Octave (au lieu de son frère Pierre), et en donnant, comme chez Marivaux ou Mozart, autant d’importance aux chassés-croisés amoureux des domestiques qu’à ceux des maîtres, quelque soixante-dix ans avant « Downton Abbey ».

Les scènes restaurées et la qualité du grain noir et blanc de l’image donnent une acuité nouvelle aux visages saisis en contre-plongée, alors qu’au dehors, le moindre arbre dénudé et les lapins et les faisans galopant éperdument dans l’herbe prennent un relief accru. La partie de chasse sera le triomphe des chasseurs massacreurs, tandis qu’à l’intérieur du château, le couloir en damier du premier étage où se croisent et recroisent maîtres et valets devient le pivot obsédant de cette comédie cruelle.

Et quel régal sur le plan du son ! Parmi les nombreux suppléments de ce nouveau collector, l’historien du cinéma Philippe Roger, interviewé en février dernier, s’étend avec exubérance sur les prouesses auditives de la restauration de 2021. Non seulement les réparties fusent de tous côtés, aussi rapides que les mouvements de caméra, mais les personnages, nous dit-il, se répartissent comme dans un chœur. Chacun exécute sa partition, du châtelain Dalio aux inflexions caressantes à celles de la marquise Christine dignes d’un soprano léger, de la camériste Paulette Dubost aux accents flûtés au général à moustache au débit tranchant, en passant par Octave (le patron), dont les sonorités de gorge s’accordent à la rondeur de la silhouette. Quant à l’étendue de la voix de Carette, le braconnier devenu domestique au château (son rêve à cause du costume), elle n’a jamais été aussi époustouflante.

Bref, affirme le spécialiste, il s’agit d’une véritable « Règle du jeu musical ».

Lise Bloch-Morhange

Merci beaucoup Lise de nous proposer cette version « originelle » et non-charcutée de ce film inoubliable, un de mes plus beaux souvenirs de cinéma, avec « La grande illusion » du même Renoir. Qui peut oublier le domaine de La Colinière et ses invités, la scène du piano et de la danse macabre pour que « tout change pour que rien ne change »…

Un film français tellement subtil, créatif et intelligent

Mille mercis.