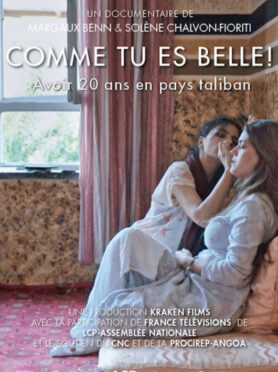

Nigina se demande, sur le chemin de l’université de Kaboul, si elle va pouvoir reprendre ses cours de littérature anglaise. Car les Talibans viennent de prendre le pouvoir. Nous sommes en 2021, dans la capitale de l’Afghanistan. La caméra la suit, puis le film continue avec un téléphone portable, la première ayant été proscrite. Quelques instants plus tard on la voit remonter dans un taxi. Les professeurs l’ont prévenue: l’étau se resserre. Tout le cursus devra être accompli dans l’année. Et de fait, l’année suivante, en 2022, une loi interdit aux jeunes filles de plus de 12 ans de poursuivre des études supérieures. Une telle ombre sur la vie de Nigina enclenche quelques larmes qu’elle cache et efface prestement. Ce n’est pas tous les jours que l’on fouille les documentaires en replay sur la chaîne parlementaire (LCP), que l’on se surprend à visionner ce film « Comme tu es belle » et à le revoir une heure plus tard avec l’impression d’avoir loupé les détails de quelque chose de plus important qu’un doc ordinaire. Ce cinquante-deux minutes s’intitule « Comme tu es belle », car les deux jeunes filles dont nous sommes amenés à partager la vie, gagnent leur vie comme esthéticiennes, dans un salon où les Talibans n’osent pas -encore- mettre les pieds.

Nigina se demande, sur le chemin de l’université de Kaboul, si elle va pouvoir reprendre ses cours de littérature anglaise. Car les Talibans viennent de prendre le pouvoir. Nous sommes en 2021, dans la capitale de l’Afghanistan. La caméra la suit, puis le film continue avec un téléphone portable, la première ayant été proscrite. Quelques instants plus tard on la voit remonter dans un taxi. Les professeurs l’ont prévenue: l’étau se resserre. Tout le cursus devra être accompli dans l’année. Et de fait, l’année suivante, en 2022, une loi interdit aux jeunes filles de plus de 12 ans de poursuivre des études supérieures. Une telle ombre sur la vie de Nigina enclenche quelques larmes qu’elle cache et efface prestement. Ce n’est pas tous les jours que l’on fouille les documentaires en replay sur la chaîne parlementaire (LCP), que l’on se surprend à visionner ce film « Comme tu es belle » et à le revoir une heure plus tard avec l’impression d’avoir loupé les détails de quelque chose de plus important qu’un doc ordinaire. Ce cinquante-deux minutes s’intitule « Comme tu es belle », car les deux jeunes filles dont nous sommes amenés à partager la vie, gagnent leur vie comme esthéticiennes, dans un salon où les Talibans n’osent pas -encore- mettre les pieds.

Nigina et Sofia, les deux amies, ne se déplacent pas en burka et encore moins accompagnées d’un homme, ainsi que le voudrait le ministère pour la Promotion de la vertu et la Répression du vice, ou quelque chose d’attrayant dans le genre. Le travail des deux réalisatrices, Margaux Benn et Solène Chalvon Fioriti, les montre simplement voilées, pénétrant avec appréhension dans un parc de la ville, juste histoire de prendre l’air et de respirer un peu, activité que nous Français faisons à l’étourdie sans mesurer notre chance. Elles croisent d’abord un vieux jardinier qui leur dit avec un sourire bienveillant qu’il faut tâcher de résister. Elles poursuivent leur chemin jusqu’à ce qu’elles aperçoivent un groupe de Talibans au bout d’une allée en train de venir vers elles. Elles surmontent l’angoisse qui les assaille immédiatement avant qu’elle se dissipe, car les hommes enturbannés changent de direction. Elles sont plus fortes que la peur qui les taraude. Pour Sofia qui veut faire rire son amie alors qu’elles sont dans un taxi, au début du film, un Taliban c’est en substance quelqu’un qui ne se change pas avant une semaine, qui se coiffe avec de l’huile et redistribue ce qu’il avale sur sa longue barbe.

Cette narration est ô combien intéressante. Les deux jeunes filles cherchent à s’échapper de cette prison à ciel ouvert où il n’y a plus que des interdits et une soumission imposée aux hommes. Au passage on ne peut s’empêcher de penser à notre académicien tricolore Jean Dutourd (1920-2011), lequel proférait face caméra dans une séquence visionnable sur le site de l’INA: « Une femme ne peut être heureuse que quand elle obéit à l’homme qu’elle a choisi. » Le patriarcat rance n’est un monopole nulle part. L’endiguer nécessite une vigilance constante.

Toujours est-il que pour Sofia et Nigina, l’obtention du passeport, représente tous les espoirs d’une vie en liberté. Nigina prend la tangente en premier à la surprise de son amie restée dans un premier temps sur le carreau. Encore des larmes qui sortent et que l’on essuie au sein de ce refuge pour Afghanes qu’est ce salon d’esthétique. Et Sofia assise sur un banc dit: « J’ai bu un verre d’eau froide car j’avais le cœur en sang. » Nous aussi, spectateurs géographiquement gâtés, on se laisse contaminer.

Cette Sofia que l’on voit plus tard dans un train français, elle qui n’a jamais vu de train, avec en voix off, une voix d’hôtesse SNCF qui annonce l’arrivée à Paris Gare de Lyon. Accueillie dans un immeuble pour réfugiés en banlieue parisienne, elle découvre la solitude de l’expatriée. Même si elle n’est plus obligée de porter le voile, elle soupire car Kabul lui manque, y compris ses rues sales et son atmosphère polluée. Sa grande joie que l’on partagera avec émotion, ce sera pour elle de retrouver Nigina à Hamburg où elle a atterri. Deux jours de permission que son statut de réfugié lui accorde. La caméra saisit cet instant où, enveloppées de vêtements d’hiver, elles s’étreignent enfin, avec la vitalité de leur jeunesse. Elles disent qu’elles aimeraient un jour retourner à Kaboul si la situation politique rendait un jour cette perspective possible. Sans illusions, cependant. En attendant, l’une apprend l’allemand, l’autre le français. Nigina voudrait être infirmière Sofia parie sur un poste d’esthéticienne. Gageons que c’est fait depuis 2023, date de l’achèvement du doc. À deux, reconnectées, elles seront toujours plus fortes.

PHB

Les commentaires semblent superflus, sauf à se laisser entraîner dans le champ politique. Nous allons choisir de visionner ce doc, plutôt, merci Philippe Bonnet.

Comment imaginer que Jean Dutourd, qui était l’espièglerie même et l’esprit français ne plaisantait pas dans ce propos tronqué, lui qui a toujours adoré sa propre femme Camille, parfaitement indépendante et drôle . A l’époque, on pouvait encore plaisanter de ce genre de choses et même dire des bêtises . L’époque Desproges . De mémoire en tous cas ce n’est pas lui qui applaudissait à l’arrivée des Talibans et des ayatollahs mais bien le Monde, Libération et les âmes bien pensantes . Déçue par P.B.

Le Monde et Libération qui applaudissaient à l‘arrivée des Talibans ?????

Et oui, c’était la grande époque où le « camp du Bien » (Le Monde et Libé en tête de gondole) en France glorifiait les Talibans, ces « beaux séminaristes éduqués dans les écoles coraniques du Pakistan » qui se livraient une guerre fratricide contre les combattants du djihad antisoviétique et qui ont donc imposé le fameux « patriarcat rance »… avec la bénédiction de l’Occident!

Merci de cette mise au point . Il faut en effet relire le numéro du Monde relatant l arrivée de l’ayatollah Khomeny en Iran. Hystérie idolâtre . Les numéros sont disponibles dans les archives du Monde ou BNF … plus rance que Dutourd, je vous prie de me croire . Le drame de notre vie artistique aujourd’hui est l’absence de toute culture politique et de toute mémoire .

Ah ben alors, si Jean Dutourd « a toujours adoré sa propre femme Camille » !!!