Il ne vous a sans doute pas échappé que l’Europe, voire le monde entier, va célébrer toute l’année le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, né à Bonn, ville rhénane, en 1770. Quittant à 22 ans sa ville natale qu’il ne reverra jamais, il arrive à Vienne un an avant la mort de Mozart (unique rencontre peu concluante entre ces deux-là). Il y mourra en 1827, à cinquante-sept ans, dans un état de surdité avancée dont les premiers signes remontent, semble-t-il, au début des années 1800. Au fil des années, le mal empirera mais ne ralentira pas sa fièvre créatrice, le poussant vers une sorte de fécond exil intérieur. En Allemagne, la célébration ayant été officiellement lancée dès le 16 décembre 2019, plus de 700 événements sont organisés jusqu’au 17 décembre 2020 autour de celui que l’hebdomadaire Der Spiegel qualifie de « pop-star de 250 ans ». Depuis sa naissance, donc.

Il ne vous a sans doute pas échappé que l’Europe, voire le monde entier, va célébrer toute l’année le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, né à Bonn, ville rhénane, en 1770. Quittant à 22 ans sa ville natale qu’il ne reverra jamais, il arrive à Vienne un an avant la mort de Mozart (unique rencontre peu concluante entre ces deux-là). Il y mourra en 1827, à cinquante-sept ans, dans un état de surdité avancée dont les premiers signes remontent, semble-t-il, au début des années 1800. Au fil des années, le mal empirera mais ne ralentira pas sa fièvre créatrice, le poussant vers une sorte de fécond exil intérieur. En Allemagne, la célébration ayant été officiellement lancée dès le 16 décembre 2019, plus de 700 événements sont organisés jusqu’au 17 décembre 2020 autour de celui que l’hebdomadaire Der Spiegel qualifie de « pop-star de 250 ans ». Depuis sa naissance, donc.

On peut dire en effet qu’on lui en fait voir de toutes les couleurs et qu’on le met à toutes les sauces depuis pas mal de temps, en particulier lorsque chez nous les Quatre Barbus, dans les années 1950 et 60, s’en prirent à sa Cinquième symphonie sur l’air de « Pom pom pom pooom… », paroles de Pierre Dac et Francis Blanche : « Lapin, Lapin… La pince à linge fut inventée… » etc. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

À la cinquante neuvième minute du film, Gustav von Aschenbach, tente de contenir son énervement car les chemins de fer vénitiens ont mal aiguillé ses bagages. Et pour la première fois, il voit un homme qui tombe à terre, pris de fièvre et de tremblements. C’est le point de basculement choisi par Luchino Visconti pour donner à son film « Mort à Venise », jusque-là beau et tranquille, une dimension dramatique. C’est aussi le moment où il appert que les autorités de la ville ne vont plus pouvoir cacher bien longtemps qu’une épidémie de choléra asiatique, en cette année 1911, va se propager dans Venise. Quelque cinquante années après sa sortie, le film de Visconti entre en résonance singulière avec l’actualité du coronavirus.

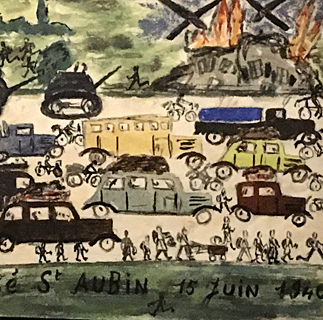

À la cinquante neuvième minute du film, Gustav von Aschenbach, tente de contenir son énervement car les chemins de fer vénitiens ont mal aiguillé ses bagages. Et pour la première fois, il voit un homme qui tombe à terre, pris de fièvre et de tremblements. C’est le point de basculement choisi par Luchino Visconti pour donner à son film « Mort à Venise », jusque-là beau et tranquille, une dimension dramatique. C’est aussi le moment où il appert que les autorités de la ville ne vont plus pouvoir cacher bien longtemps qu’une épidémie de choléra asiatique, en cette année 1911, va se propager dans Venise. Quelque cinquante années après sa sortie, le film de Visconti entre en résonance singulière avec l’actualité du coronavirus. La jeune Simone Desmedt avait choisi de décrire par la peinture, le flot des réfugiés fuyant une capitale menacée par l’arrivée des troupes allemandes. L’écolière a ensuite légendé ce qu’elle avait transposé: « Il y avait les avions qui passaient, les gens étaient obligés de se coucher dans les fossés ou de se cacher dans les bois… Un petit garçon qui avait vu sa mère tuée était accouru pour savoir ce qu’elle avait et s’était fait tuer en se penchant sur elle. »

La jeune Simone Desmedt avait choisi de décrire par la peinture, le flot des réfugiés fuyant une capitale menacée par l’arrivée des troupes allemandes. L’écolière a ensuite légendé ce qu’elle avait transposé: « Il y avait les avions qui passaient, les gens étaient obligés de se coucher dans les fossés ou de se cacher dans les bois… Un petit garçon qui avait vu sa mère tuée était accouru pour savoir ce qu’elle avait et s’était fait tuer en se penchant sur elle. » Les visiteurs qui se rendront les 17 et 18 mars prochains à la fondation Pierre Gianadda de Martigny, dans le Valais suisse, pourront bénéficier d’une visite guidée très particulière puisqu’ils y rencontreront l’unique propriétaire de toutes les œuvres exposées, Christoph Blocher. En l’occurrence, ce n’est ni l’homme politique aux positions parfois extrêmes (il fut conseiller fédéral) ni le milliardaire (il fait partie des dix familles les plus riches de Suisse) qui les accueillera : ce sera l’amateur passionné, le collectionneur qui a rassemblé un nombre impressionnant d’œuvres de peintres suisses ayant vécu aux alentours de 1900. Christoph Blocher a accepté de présenter au public une partie relativement importante de sa collection personnelle, à la demande et avec la complicité de Léonard Gianadda, président de la fondation créée en souvenir de son frère Pierre et qui, en quarante ans d’existence, a accueilli plus de dix millions de visiteurs.

Les visiteurs qui se rendront les 17 et 18 mars prochains à la fondation Pierre Gianadda de Martigny, dans le Valais suisse, pourront bénéficier d’une visite guidée très particulière puisqu’ils y rencontreront l’unique propriétaire de toutes les œuvres exposées, Christoph Blocher. En l’occurrence, ce n’est ni l’homme politique aux positions parfois extrêmes (il fut conseiller fédéral) ni le milliardaire (il fait partie des dix familles les plus riches de Suisse) qui les accueillera : ce sera l’amateur passionné, le collectionneur qui a rassemblé un nombre impressionnant d’œuvres de peintres suisses ayant vécu aux alentours de 1900. Christoph Blocher a accepté de présenter au public une partie relativement importante de sa collection personnelle, à la demande et avec la complicité de Léonard Gianadda, président de la fondation créée en souvenir de son frère Pierre et qui, en quarante ans d’existence, a accueilli plus de dix millions de visiteurs.  Discrètement niché derrière une paroi en verre, ce médaillon en forme de cœur émeut gentiment le visiteur qui passe. Il contient les cheveux de Maurice Sand, petit fils de George Sand (voir commentaire lecteur plus bas). Il a été réalisé en 1863 par un auteur inconnu et s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Cœurs » lancée par le Musée de la Vie romantique, concomitamment avec le jour de la Saint-Valentin. Ce faisant, ce discret tout autant que charmant établissement du neuvième arrondissement, espère élargir à la vie contemporaine son fonds de commerce bloqué dans le 19e siècle. L’origine de la Saint-Valentin remontant au 14e siècle on pourrait au contraire penser à une marche à rebours mais les pièces proposées ici jusqu’au 12 juillet sont effectivement modernes, presque toutes postérieures à l’an 2000. Cependant que toute occasion d’aller faire un tour à l’hôtel Schetter-Renan est bonne à saisir.

Discrètement niché derrière une paroi en verre, ce médaillon en forme de cœur émeut gentiment le visiteur qui passe. Il contient les cheveux de Maurice Sand, petit fils de George Sand (voir commentaire lecteur plus bas). Il a été réalisé en 1863 par un auteur inconnu et s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Cœurs » lancée par le Musée de la Vie romantique, concomitamment avec le jour de la Saint-Valentin. Ce faisant, ce discret tout autant que charmant établissement du neuvième arrondissement, espère élargir à la vie contemporaine son fonds de commerce bloqué dans le 19e siècle. L’origine de la Saint-Valentin remontant au 14e siècle on pourrait au contraire penser à une marche à rebours mais les pièces proposées ici jusqu’au 12 juillet sont effectivement modernes, presque toutes postérieures à l’an 2000. Cependant que toute occasion d’aller faire un tour à l’hôtel Schetter-Renan est bonne à saisir.  Celles et ceux qui s’intéressent à l’invention de l’architecture moderne et qui ne sont pas encore allés à la Cité de l’Architecture de du Patrimoine ont la chance de pouvoir se rattraper pendant une quinzaine de jours. Car on peut y voir la première exposition thématique consacrée en France à l’architecte visionnaire viennois Otto Wagner.

Celles et ceux qui s’intéressent à l’invention de l’architecture moderne et qui ne sont pas encore allés à la Cité de l’Architecture de du Patrimoine ont la chance de pouvoir se rattraper pendant une quinzaine de jours. Car on peut y voir la première exposition thématique consacrée en France à l’architecte visionnaire viennois Otto Wagner. Il a suffi de regarder un plan afin d’honorer un rendez-vous quelque part dans le onzième arrondissement, pour s’apercevoir qu’il existe à Paris, un musée du fumeur. Ou plutôt un genre de brocante-musée tellement le lieu ferait frémir par son organisation et son apparence, le plus conciliant des conservateurs du Louvre. Il faut d’abord entrer par la boutique qui vend tout ce qui fait de mieux et même d’original, pour ceux qui ont choisi de quitter la combustion traditionnelle pour la vapeur. Mais derrière, moyennant deux euros et une sucette en guise de ticket, se trouve effectivement un musée du fumeur dont le manque d’entretien et le caractère modeste saute immédiatement aux yeux. Si le fumeur entre au musée c’est un signe des temps. Gageons qu’ouvrira bientôt un musée d’autres types de comportements humains entrant en désuétude, comme la pratique de la modestie ou de l’auto-dérision. Tout devient si sérieux.

Il a suffi de regarder un plan afin d’honorer un rendez-vous quelque part dans le onzième arrondissement, pour s’apercevoir qu’il existe à Paris, un musée du fumeur. Ou plutôt un genre de brocante-musée tellement le lieu ferait frémir par son organisation et son apparence, le plus conciliant des conservateurs du Louvre. Il faut d’abord entrer par la boutique qui vend tout ce qui fait de mieux et même d’original, pour ceux qui ont choisi de quitter la combustion traditionnelle pour la vapeur. Mais derrière, moyennant deux euros et une sucette en guise de ticket, se trouve effectivement un musée du fumeur dont le manque d’entretien et le caractère modeste saute immédiatement aux yeux. Si le fumeur entre au musée c’est un signe des temps. Gageons qu’ouvrira bientôt un musée d’autres types de comportements humains entrant en désuétude, comme la pratique de la modestie ou de l’auto-dérision. Tout devient si sérieux.  Toute adaptation, à l’écran comme sur les planches, de ce monument de la littérature que représente “À la recherche du temps perdu” semble une entreprise, sinon vaine, pour le moins terriblement risquée. Comment, en effet, rendre, dans une durée forcément extrêmement réduite, toute la richesse de l’œuvre proustienne ? L’écriture de Proust (1871-1922), qui semble s’adresser à chaque lecteur de façon profondément individuelle, peut-elle se partager en public ? Et comment transmettre l’émotion d’une épiphanie, intime par essence ?

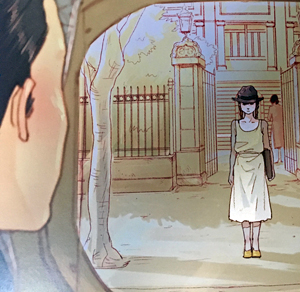

Toute adaptation, à l’écran comme sur les planches, de ce monument de la littérature que représente “À la recherche du temps perdu” semble une entreprise, sinon vaine, pour le moins terriblement risquée. Comment, en effet, rendre, dans une durée forcément extrêmement réduite, toute la richesse de l’œuvre proustienne ? L’écriture de Proust (1871-1922), qui semble s’adresser à chaque lecteur de façon profondément individuelle, peut-elle se partager en public ? Et comment transmettre l’émotion d’une épiphanie, intime par essence ? Rarement mais c’est à chaque fois remarquable, Kan Takahama, utilise dans ses cases le procédé photographique du flou, usant du champ et du contrechamp. Ainsi lorsque l’amant attend la jeune fille dans sa voiture à la sortie de sa pension, le point est fait sur la seconde, tandis que lui, apparaît comme un peu moins net. L’astuce est artificielle mais originale. « L’amant », le fameux roman autobiographique de Marguerite Duras qui obtint le prix Goncourt en 1984, vient de sortir en bande dessinée. Il y a donc eu le roman, l’adaptation de Jean-Jacques Annaud en 1992, une nouvelle version par Marguerite Duras intitulée « L’amant de la Chine du Nord » destinée à redresser et enrichir les faits, et sans compter une pièce de théâtre réalisée en 2011.

Rarement mais c’est à chaque fois remarquable, Kan Takahama, utilise dans ses cases le procédé photographique du flou, usant du champ et du contrechamp. Ainsi lorsque l’amant attend la jeune fille dans sa voiture à la sortie de sa pension, le point est fait sur la seconde, tandis que lui, apparaît comme un peu moins net. L’astuce est artificielle mais originale. « L’amant », le fameux roman autobiographique de Marguerite Duras qui obtint le prix Goncourt en 1984, vient de sortir en bande dessinée. Il y a donc eu le roman, l’adaptation de Jean-Jacques Annaud en 1992, une nouvelle version par Marguerite Duras intitulée « L’amant de la Chine du Nord » destinée à redresser et enrichir les faits, et sans compter une pièce de théâtre réalisée en 2011.  La Fab., le nouvel espace très attendu consacré à l’art contemporain par la créatrice de mode agnès b., a ouvert ses portes début février, place Jean-Michel Basquiat, dans le 13ème arrondissement de Paris. Ce nouveau lieu parisien regroupe désormais, sous un même toit, la collection d’œuvres d’art d’agnès b., dévoilée progressivement au public à raison de trois expositions thématiques par an, l’historique galerie du jour fondée en 1984 et la librairie du même nom, déjà présente autrefois rue Quincampoix. Photographies, dessins, peintures, sculptures, installations, vidéos et films composent cette collection de plus de 5000 pièces. Une première sélection de 150 œuvres autour du thème de “la hardiesse” est actuellement présentée jusqu’au 23 mai. Bienvenue dans l’univers d’agnès.b!

La Fab., le nouvel espace très attendu consacré à l’art contemporain par la créatrice de mode agnès b., a ouvert ses portes début février, place Jean-Michel Basquiat, dans le 13ème arrondissement de Paris. Ce nouveau lieu parisien regroupe désormais, sous un même toit, la collection d’œuvres d’art d’agnès b., dévoilée progressivement au public à raison de trois expositions thématiques par an, l’historique galerie du jour fondée en 1984 et la librairie du même nom, déjà présente autrefois rue Quincampoix. Photographies, dessins, peintures, sculptures, installations, vidéos et films composent cette collection de plus de 5000 pièces. Une première sélection de 150 œuvres autour du thème de “la hardiesse” est actuellement présentée jusqu’au 23 mai. Bienvenue dans l’univers d’agnès.b!