Tous les soirs le même rituel. Au volant de sa voiture japonaise rouge bordeaux mais dont le lustre a disparu sous la poussière, Albert file par les rues nocturnes de la grande banlieue. Il roule à vitesse contenue mais constante, surveillant les carrefours, respectant les feux rouges. Quand il tourne, il enclenche son clignotant dont il aime à la fois entendre le cliquetis discret et voir le scintillement du signal au tableau de bord. Oui tous les soirs le même rituel ou presque car le club est fermé le lundi soir. Il y était entré un jour par hasard. Il y était revenu de plus en souvent, jusqu’à faire partie des grands habitués. Vers vingt et une heure, Albert rangeait son automobile sur le parking. Il y avait beaucoup de place en soirée car les deux commerces qui entouraient le club, un de bricolage, un d’électro-ménager, avaient déjà tiré leur rideau de fer. Il ne restait plus que la salle de concert dont l’enseigne lumineuse ondulait ses couleurs entre le vert, le bleu et le rouge. On y lisait « Chez Oscar, jazz-club ». Continuer la lecture

Tous les soirs le même rituel. Au volant de sa voiture japonaise rouge bordeaux mais dont le lustre a disparu sous la poussière, Albert file par les rues nocturnes de la grande banlieue. Il roule à vitesse contenue mais constante, surveillant les carrefours, respectant les feux rouges. Quand il tourne, il enclenche son clignotant dont il aime à la fois entendre le cliquetis discret et voir le scintillement du signal au tableau de bord. Oui tous les soirs le même rituel ou presque car le club est fermé le lundi soir. Il y était entré un jour par hasard. Il y était revenu de plus en souvent, jusqu’à faire partie des grands habitués. Vers vingt et une heure, Albert rangeait son automobile sur le parking. Il y avait beaucoup de place en soirée car les deux commerces qui entouraient le club, un de bricolage, un d’électro-ménager, avaient déjà tiré leur rideau de fer. Il ne restait plus que la salle de concert dont l’enseigne lumineuse ondulait ses couleurs entre le vert, le bleu et le rouge. On y lisait « Chez Oscar, jazz-club ». Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

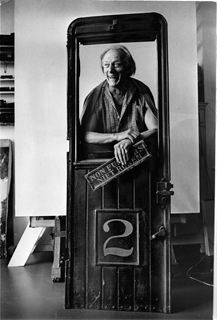

Le peintre belge Paul Delvaux avait près de 88 ans lorsqu’il reçut une distinction qu’aucun autre artiste avant lui n’avait obtenue. Il ne s’agissait pas de son entrée dans les collections du MoMa de New York ou de l’organisation d’une grande rétrospective par un musée prestigieux : en 1985, sa renommée était déjà bien établie, et son talent reconnu depuis plusieurs décennies. Ce qui mit en joie l’artiste né près de Liége en 1897 était sa nomination comme chef de gare honoraire de la ville de Louvain-la-Neuve (une quarantaine de kilomètres au sud de Bruxelles). Cette nomination était accompagnée de la remise de l’authentique képi de cette honorable fonction, un magnifique couvre-chef noir et rouge avec liseré doré.

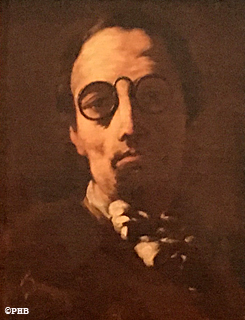

Le peintre belge Paul Delvaux avait près de 88 ans lorsqu’il reçut une distinction qu’aucun autre artiste avant lui n’avait obtenue. Il ne s’agissait pas de son entrée dans les collections du MoMa de New York ou de l’organisation d’une grande rétrospective par un musée prestigieux : en 1985, sa renommée était déjà bien établie, et son talent reconnu depuis plusieurs décennies. Ce qui mit en joie l’artiste né près de Liége en 1897 était sa nomination comme chef de gare honoraire de la ville de Louvain-la-Neuve (une quarantaine de kilomètres au sud de Bruxelles). Cette nomination était accompagnée de la remise de l’authentique képi de cette honorable fonction, un magnifique couvre-chef noir et rouge avec liseré doré.  On ne peut manquer d’être frappé par cet autoportrait de Luca Giordano. Exécutée vers 1688, la toile pourrait laisser croire à une époque bien plus récente. La coiffure maîtrisée, les petites lunettes d’intellectuel, le regard sérieux, on pourrait croire qu’il s’agit d’André Breton. Sauf que le premier est né en 1634 à Naples et le second en 1896 dans l’Orne. Luca Giordano, dont le Petit Palais présente pour la première fois en France une importante rétrospective, aimait décliner ses sujets, y compris lui-même. C’est ainsi que quatre ans plus tard, la star du Seicento qui devait notamment sa célébrité pour savoir faire mieux que les grands maîtres qu’il copiait allègrement, s’était aussi refait le portrait avec le chef couvert de dreadlocks contemporains, comme on en voyait sur la tête de Louis XIV.

On ne peut manquer d’être frappé par cet autoportrait de Luca Giordano. Exécutée vers 1688, la toile pourrait laisser croire à une époque bien plus récente. La coiffure maîtrisée, les petites lunettes d’intellectuel, le regard sérieux, on pourrait croire qu’il s’agit d’André Breton. Sauf que le premier est né en 1634 à Naples et le second en 1896 dans l’Orne. Luca Giordano, dont le Petit Palais présente pour la première fois en France une importante rétrospective, aimait décliner ses sujets, y compris lui-même. C’est ainsi que quatre ans plus tard, la star du Seicento qui devait notamment sa célébrité pour savoir faire mieux que les grands maîtres qu’il copiait allègrement, s’était aussi refait le portrait avec le chef couvert de dreadlocks contemporains, comme on en voyait sur la tête de Louis XIV.  Hen (prononcer “Heune”), la créature exubérante et transformiste imaginée par Johanny Bert, fait actuellement son show au Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette. Inspirée des cabarets berlinois des années 30 et de la scène performative queer actuelle, cette marionnette altersexuelle se joue avec insolence des images féminines et masculines. Dans un style pop qui lui sied comme un gant, Hen danse et chante sa liberté d’être et d’aimer. Un cabaret déjanté et virtuose !

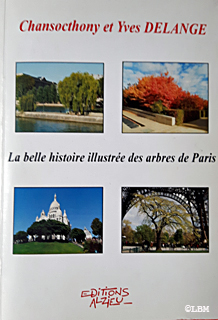

Hen (prononcer “Heune”), la créature exubérante et transformiste imaginée par Johanny Bert, fait actuellement son show au Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette. Inspirée des cabarets berlinois des années 30 et de la scène performative queer actuelle, cette marionnette altersexuelle se joue avec insolence des images féminines et masculines. Dans un style pop qui lui sied comme un gant, Hen danse et chante sa liberté d’être et d’aimer. Un cabaret déjanté et virtuose ! Le 26 novembre dernier, à Fontainebleau, s’est éteint Yves Delange, grand naturaliste et botaniste français. Il fut l’un des plus ardents défenseurs du Jardin botanique des Serres d’Auteuil. Pendant les quelque huit années que dura notre combat contre la fédération de tennis et les gouvernements successifs rameutés non stop par Delanoë puis Hidalgo, il a toujours réagi au quart de tour pour solliciter ses contacts ou rédiger à l’instant un texte savant mais très concret. En homme aussi savant que modeste, disponible et chaleureux. Autant dire en homme d’un autre temps.

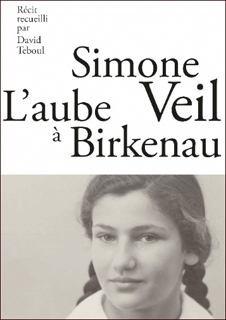

Le 26 novembre dernier, à Fontainebleau, s’est éteint Yves Delange, grand naturaliste et botaniste français. Il fut l’un des plus ardents défenseurs du Jardin botanique des Serres d’Auteuil. Pendant les quelque huit années que dura notre combat contre la fédération de tennis et les gouvernements successifs rameutés non stop par Delanoë puis Hidalgo, il a toujours réagi au quart de tour pour solliciter ses contacts ou rédiger à l’instant un texte savant mais très concret. En homme aussi savant que modeste, disponible et chaleureux. Autant dire en homme d’un autre temps. Que peut-on encore ajouter à la bibliographie déjà volumineuse consacrée à Simone Veil ? Tous les titres déjà parus disent déjà l’exceptionnel : « Un destin », « La naissance d’une légende », « Une jeunesse au temps de la shoah », « Mes combats »…

Que peut-on encore ajouter à la bibliographie déjà volumineuse consacrée à Simone Veil ? Tous les titres déjà parus disent déjà l’exceptionnel : « Un destin », « La naissance d’une légende », « Une jeunesse au temps de la shoah », « Mes combats »… Avec la commémoration des 75 ans de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945, cette photo revient encore à la surface, croiser dans nos consciences, comme pour nous intimer de ne rien oublier. Elle s’appelait Czesława Kwoka, elle avait 14 ans. Quelqu’un l’a tuée, peu après la prise de vue, d’une injection dans le cœur. La marque que l’on discerne sur sa lèvre indique qu’elle a été battue juste avant, par une surveillante. Un reporter de la BBC est allé un jour à la rencontre du photographe Wilhelm Brasse. Son article (1) a été publié en 2007. Wilhem Brasse, jeune Polonais né en 1917, était lui aussi un déporté. Car il avait par deux fois, refusé de prêter allégeance au régime nazi. Ses qualités de photographe lui avaient valu ce poste de même qu’un régime de déportation moins rude. En 2012, il se souvenait avoir pris entre 40 et 50.000 photos de déportés, l’une de face et deux latérales. Une fois libéré, il n’a plus jamais pris de photos.

Avec la commémoration des 75 ans de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945, cette photo revient encore à la surface, croiser dans nos consciences, comme pour nous intimer de ne rien oublier. Elle s’appelait Czesława Kwoka, elle avait 14 ans. Quelqu’un l’a tuée, peu après la prise de vue, d’une injection dans le cœur. La marque que l’on discerne sur sa lèvre indique qu’elle a été battue juste avant, par une surveillante. Un reporter de la BBC est allé un jour à la rencontre du photographe Wilhelm Brasse. Son article (1) a été publié en 2007. Wilhem Brasse, jeune Polonais né en 1917, était lui aussi un déporté. Car il avait par deux fois, refusé de prêter allégeance au régime nazi. Ses qualités de photographe lui avaient valu ce poste de même qu’un régime de déportation moins rude. En 2012, il se souvenait avoir pris entre 40 et 50.000 photos de déportés, l’une de face et deux latérales. Une fois libéré, il n’a plus jamais pris de photos.  Quarante-quatre changements de décors, vingt-trois rôles interprétés par huit comédiens, il fallait bien cela pour rendre toute la magnificence de la pièce de Tony Kushner ! Un pari fou et réussi. Sur la scène de la Salle Richelieu, un ange descend des cintres dans des volutes de fumée, des individus traversent un frigidaire, un lit d’hôpital apparaît et disparaît à volonté, tout comme le fantôme d’Ethel Rosenberg… Le merveilleux est au rendez-vous dans la Maison de Molière avec “Angels in America”, la “pièce-monde” de Tony Kushner – selon la si jolie expression de son metteur en scène Arnaud Desplechin – qui fait là son entrée au Répertoire de la Comédie-Française. En ces terribles années Reagan où les amours homo et bisexuelles se virent soudain menacées par le sida, même les anges semblent impuissants à aider les hommes…

Quarante-quatre changements de décors, vingt-trois rôles interprétés par huit comédiens, il fallait bien cela pour rendre toute la magnificence de la pièce de Tony Kushner ! Un pari fou et réussi. Sur la scène de la Salle Richelieu, un ange descend des cintres dans des volutes de fumée, des individus traversent un frigidaire, un lit d’hôpital apparaît et disparaît à volonté, tout comme le fantôme d’Ethel Rosenberg… Le merveilleux est au rendez-vous dans la Maison de Molière avec “Angels in America”, la “pièce-monde” de Tony Kushner – selon la si jolie expression de son metteur en scène Arnaud Desplechin – qui fait là son entrée au Répertoire de la Comédie-Française. En ces terribles années Reagan où les amours homo et bisexuelles se virent soudain menacées par le sida, même les anges semblent impuissants à aider les hommes…  Comme il habite près de la Seine, Benoît Duteurtre a tenté l’expérience. Il est allé se promener sur les quais hauts où la pollution sonore et atmosphérique a augmenté depuis la fermeture des voies sur berges. Craignant d’être l’objet des idées reçues, il est descendu sur les quais bas, libérés des voitures. Piéton dans l’âme, Parisien sans voiture, il a n’a pu que constater la nouvelle autoroute urbaine constituée d’engins en tout genre qui filent le long du fleuve, pilotés par des néo-urbains jouant à éviter au dernier moment le promeneur adepte des flâneries mains dans les poches. Jamais cette cité n’a fait autant de bruit, jamais elle n’a déployé autant de chantiers gênants en même temps. Et il « faudra sans doute, prédit l’auteur, après son éventuelle réélection (de la maire ndlr), et dans l’attente des jeux olympiques, subir autant de nouveaux chantiers bienveillants pour aller toujours plus loin (…) dans la perspective d’un avenir radieux ». La ville qui, sous l’équipe actuelle, se piquait de « bien-être urbain » est devenue un espace hostile que Benoît Duteurtre s’applique, dans « Les dents de la maire », à décrire avec un humour qui allège l’ensemble.

Comme il habite près de la Seine, Benoît Duteurtre a tenté l’expérience. Il est allé se promener sur les quais hauts où la pollution sonore et atmosphérique a augmenté depuis la fermeture des voies sur berges. Craignant d’être l’objet des idées reçues, il est descendu sur les quais bas, libérés des voitures. Piéton dans l’âme, Parisien sans voiture, il a n’a pu que constater la nouvelle autoroute urbaine constituée d’engins en tout genre qui filent le long du fleuve, pilotés par des néo-urbains jouant à éviter au dernier moment le promeneur adepte des flâneries mains dans les poches. Jamais cette cité n’a fait autant de bruit, jamais elle n’a déployé autant de chantiers gênants en même temps. Et il « faudra sans doute, prédit l’auteur, après son éventuelle réélection (de la maire ndlr), et dans l’attente des jeux olympiques, subir autant de nouveaux chantiers bienveillants pour aller toujours plus loin (…) dans la perspective d’un avenir radieux ». La ville qui, sous l’équipe actuelle, se piquait de « bien-être urbain » est devenue un espace hostile que Benoît Duteurtre s’applique, dans « Les dents de la maire », à décrire avec un humour qui allège l’ensemble.  Les gandins ont eu une très courte carrière. On appelait ainsi les élégants qui déambulaient de 1815 à 1828 sur le boulevard de Gand qui allait devenir, à Paris, le boulevard des Italiens. « Ah il veut faire le gandin à son âge » écrivit un jour Feydeau. Tout ça pour dire qu’une recherche de mot classique dans une encyclopédie conduit l’utilisateur à tomber sur des termes inattendus. En l’occurrence en cherchant « gramme » qui a servi de suffixe à nombre de mots comme organigramme, calligramme ou encore dactylogramme. Ce faisant on s’approche du sujet de fin de semaine. En créant son premier calligramme, Apollinaire aurait pu dans la foulée créer dactylogramme mais il était déjà pris pour signifier « empreinte digitale ». Ce n’était pas forcément pertinent. D’ailleurs le temps a fait son tri.

Les gandins ont eu une très courte carrière. On appelait ainsi les élégants qui déambulaient de 1815 à 1828 sur le boulevard de Gand qui allait devenir, à Paris, le boulevard des Italiens. « Ah il veut faire le gandin à son âge » écrivit un jour Feydeau. Tout ça pour dire qu’une recherche de mot classique dans une encyclopédie conduit l’utilisateur à tomber sur des termes inattendus. En l’occurrence en cherchant « gramme » qui a servi de suffixe à nombre de mots comme organigramme, calligramme ou encore dactylogramme. Ce faisant on s’approche du sujet de fin de semaine. En créant son premier calligramme, Apollinaire aurait pu dans la foulée créer dactylogramme mais il était déjà pris pour signifier « empreinte digitale ». Ce n’était pas forcément pertinent. D’ailleurs le temps a fait son tri.