Chacun en effet ne la voit pas de la même façon. Tant qu’elle est en cours, il n’y a ni victoire ni défaite, ni vainqueur ni vaincu. Et la façon de considérer le résultat, une fois signé le cessez-le-feu puis l’armistice, dépend de l’instrument de mesure employé. Au 15e siècle, l’écrivain espagnol Fernando de Rojas (ci-contre) avait écrit dans sa pièce « La Celestina » qu’il « n’est vaincu que celui qui croit l’être ». Autrement dit, même s’il ne reste qu’un guerrier sur le terrain, même s’il lui manque la moitié de ses membres, de ses oreilles, de ses dents et de ses yeux, du point de vue des chefs, tout est une question de curseur. À propos de chefs d’ailleurs, vu que le domaine martial ne manque ni d’actualité, ni d’auteurs et de citations qui vont avec, on pourra se rappeler de ce que disait l’écrivain Paul Valéry (1871-1945): « La guerre, c’est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne massacrent pas ». Ce qu’ont pensé sûrement et par ailleurs, des millions de troufions versés sur le front, sans pour autant se sentir obligés d’adresser une communication à l’Académie.

Chacun en effet ne la voit pas de la même façon. Tant qu’elle est en cours, il n’y a ni victoire ni défaite, ni vainqueur ni vaincu. Et la façon de considérer le résultat, une fois signé le cessez-le-feu puis l’armistice, dépend de l’instrument de mesure employé. Au 15e siècle, l’écrivain espagnol Fernando de Rojas (ci-contre) avait écrit dans sa pièce « La Celestina » qu’il « n’est vaincu que celui qui croit l’être ». Autrement dit, même s’il ne reste qu’un guerrier sur le terrain, même s’il lui manque la moitié de ses membres, de ses oreilles, de ses dents et de ses yeux, du point de vue des chefs, tout est une question de curseur. À propos de chefs d’ailleurs, vu que le domaine martial ne manque ni d’actualité, ni d’auteurs et de citations qui vont avec, on pourra se rappeler de ce que disait l’écrivain Paul Valéry (1871-1945): « La guerre, c’est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne massacrent pas ». Ce qu’ont pensé sûrement et par ailleurs, des millions de troufions versés sur le front, sans pour autant se sentir obligés d’adresser une communication à l’Académie.

En 1978, le navigateur Michel Malinovsky, ratait la ligne d’arrivée de la Course du Rhum à une poignée de secondes près, ce qui lui fit prononcer cette formule retenue par l’histoire:« seule la victoire est jolie ». Et là aussi il n’est pas impossible qu’il ait été devancé par moult piétailles, chefs et sous-chefs ayant mené le combat. Et puis la victoire n’est pas toujours jolie, s’il a fallu pour cela enterrer la moitié de ses troupes et verser le sang par barils, peu importe le rhésus et l’origine géographique. Ce qui nous amène à la bataille d’Ausculum quelque trois siècles avant Jésus-Christ, où un certain Pyrrhus avait estimé qu’en alignant des victoires au prix de milliers de combattants laissés sur le terrain, le terme de défaite serait davantage approprié. Il en est resté une fameuse expression de « victoire à la Pyrrhus », utilisée à tout bout de champ.

Sur le front ukrainien, cela commence précisément à chiffrer des deux côtés de la ligne de front. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions littéraires de ce conflit affligeant. En tout cas les ravages sont déjà là, indiscutables et l’on peut découvrir en ce moment-même sur Arte (1) un reportage où l’on voit une jeune femme médecin, ukrainienne, soigner les blessés et apprendre à tirer au fusil de précision, le tout entre deux visites chez le psychiatre pour ne pas dérailler complètement.

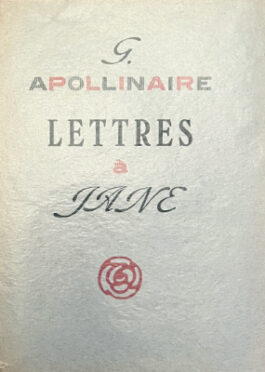

Entre le démarrage d’une confrontation et le baisser de rideau, les soldats s’organisent sans forcément spéculer sur les termes de l’armistice et justement, il est parvenu récemment à la rédaction des Soirées de Paris, un minuscule et rare livret, comprenant cinq lettres d’Apollinaire à une certaine Jane qui s’appelait Jane en tant que pianiste reconnue et Jeanne pour l’état-civil. Tiré à 51 exemplaires par les éditions belges Dynamo en 1950, cet opuscule contient donc une poignée de missives, dont la dernière est écrite du front où le poète vient d’arriver depuis sa caserne de Nîmes.

Et dans celle datée du 26 avril 1915, il évoque citant Alfred Jarry, le comique et le tragique de la guerre, durant toutes ces heures où l’on ne s’étripe pas, pendant lesquelles les rats s’amusent à faire « des batteries d’attelés ». Avec son cheval Loulou, il a vu pour la première fois les « tranchées boches » et les obus éclater tout près de lui, entendu le bruit de moulin à café des mitrailleuses et celui des balles qui sifflent au-dessus de sa tête. Il loue la nourriture « simple et fortifiante » et se vante d’avoir inventé une douche avec un « vieux seau à confiture ». Le poète combattant déplore en revanche le manque d’alcool et conclut que « qu’à défaut de rhum on n’aura plus que les rhumatismes ». Il se contente en conclusion de prier pour que cette guerre ne tire pas en longueur, avec une bonne humeur très polie. De façon à épargner à ceux de l’arrière, les pointes de cafard qu’il devait certainement éprouver.

Et dans celle datée du 26 avril 1915, il évoque citant Alfred Jarry, le comique et le tragique de la guerre, durant toutes ces heures où l’on ne s’étripe pas, pendant lesquelles les rats s’amusent à faire « des batteries d’attelés ». Avec son cheval Loulou, il a vu pour la première fois les « tranchées boches » et les obus éclater tout près de lui, entendu le bruit de moulin à café des mitrailleuses et celui des balles qui sifflent au-dessus de sa tête. Il loue la nourriture « simple et fortifiante » et se vante d’avoir inventé une douche avec un « vieux seau à confiture ». Le poète combattant déplore en revanche le manque d’alcool et conclut que « qu’à défaut de rhum on n’aura plus que les rhumatismes ». Il se contente en conclusion de prier pour que cette guerre ne tire pas en longueur, avec une bonne humeur très polie. De façon à épargner à ceux de l’arrière, les pointes de cafard qu’il devait certainement éprouver.

Il ignorait qu’il était encore bien trop tôt pour songer à un épilogue que l’on signerait un jour à Rethondes dans le train du maréchal Foch. On y parlerait alors de défaite pour le camp d’en face (le temps que l’ennemi se rétablisse). Mais Apollinaire était mort deux jours avant, la grippe espagnole et les conséquences de sa blessure au front ne lui ayant pas laissé le temps d’élaborer de fines analyses comme on en fait aujourd’hui dans la chaleur émolliente des plateaux télés.

PHB