Il y aurait eu ce point de départ à Moscou en 1896. À l’automne de cette année-là, Vassily Kandinsky assiste à un opéra de Wagner. Et c’est alors que ce professeur de droit de son état, remarque que la musique lui procure des sensations annexes. Le son prend forme et se colore. Dans un fort recommandable documentaire diffusé par Arte (en parallèle d’une exposition du Centre Pompidou hébergée à la Philharmonie), le commentaire désigne en l’occurrence, ce phénomène mental comme une synesthésie. Terme dont le cousin proche s’intitule synopsie et qui nous concerne un peu tous, soit la faculté d’attribuer une couleur à un son ou à une lettre. Ce qui fait que l’exposition a été baptisée « la musique des couleurs ». Toujours est-il que le destin de Vassily Kandinsky (1866-1944) bascule à ce moment-là. D’autant que lors de sa jeunesse aisée, il a tâté des deux disciplines, la musique et le dessin. On peut dire dès lors que Wagner l’attendait au tournant (il ne sera pas le seul) et qu’à la suite de ce rendez-vous du destin, c’est décidé, il sera artiste-peintre.

Il y aurait eu ce point de départ à Moscou en 1896. À l’automne de cette année-là, Vassily Kandinsky assiste à un opéra de Wagner. Et c’est alors que ce professeur de droit de son état, remarque que la musique lui procure des sensations annexes. Le son prend forme et se colore. Dans un fort recommandable documentaire diffusé par Arte (en parallèle d’une exposition du Centre Pompidou hébergée à la Philharmonie), le commentaire désigne en l’occurrence, ce phénomène mental comme une synesthésie. Terme dont le cousin proche s’intitule synopsie et qui nous concerne un peu tous, soit la faculté d’attribuer une couleur à un son ou à une lettre. Ce qui fait que l’exposition a été baptisée « la musique des couleurs ». Toujours est-il que le destin de Vassily Kandinsky (1866-1944) bascule à ce moment-là. D’autant que lors de sa jeunesse aisée, il a tâté des deux disciplines, la musique et le dessin. On peut dire dès lors que Wagner l’attendait au tournant (il ne sera pas le seul) et qu’à la suite de ce rendez-vous du destin, c’est décidé, il sera artiste-peintre.

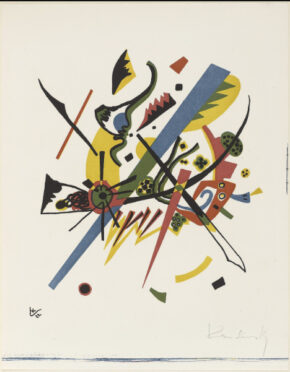

Ce Russe d’origine est à la fois connu et mal connu, d’où l’intérêt sans doute de voir ce documentaire signé Pierre-Henri Gibert, avant de se rendre à l’exposition. L’une des motivations majeures à mieux connaître Kandinsky, c’est que si l’on ne s’accorde plus à lui attribuer le bénéfice d’avoir inventé l’abstraction, du moins l’a-t-il théorisée. Le film nous montre ce cheminement progressif vers ce qui se cache de l’autre côté du miroir. Avec des œuvres intermédiaires où déjà la couleur s’impose par touches et dénature la réalité. Puis ce sont les formes qui se diluent même si, ici ou là on discerne encore une forme humaine, un objet, une église. Et enfin il y a ce moment où il s’enhardit. Du seuil de la porte, il part vers l’inconnu, comme l’ont fait par ailleurs des gens comme Klee (1879-1940) ou Mondrian (1872-1944). Contrairement à ce dernier qui jeta définitivement l’ancre dans un univers où tout souvenir de la peinture représentative était aboli, Kandinsky opérera un retour vers les formes reconnaissables, comme un après une expédition lointaine. Mais ces effusions colorées, ces bulles de couleurs assemblées traversées de traits, constituent un sommet émotionnel reconnaissable à cent pas.

Fascinant questionnement que celui provoqué par l’abstraction. Car une fois transposée sur la toile ou sur le papier, elle perd son idée, même en s’amarrant au concret. Découverte, l’abstraction s’autodétruit. En la pratiquant en la théorisant, Kandinsky lui a offert une réalité. Cette peinture, du moins la sienne, cultive un hermétisme doux, une chaleur translucide, comme un étrange et tiède produit de contraste.

L’un des aspects que le documentaire ne pouvait pas manquer est la prise de contact de Kandinsky avec le musicien Arnold Schönberg (1874-1951), après l’avoir écouté le 2 janvier 1911. Il lui écrit son admiration et l’autre lui répond qu’ils ont sûrement beaucoup de choses à se dire. Car Arnold Schönberg est lui aussi un casseur de codes. Bien qu’il s’en récrie, il a fait passer la musique du tonal à l’atonal, notamment avec un principe décrit comme une composition à douze sons. Jetant aux orties l’harmonie et découvrant avidement un monde supplémentaire où l’on ne peut guère chantonner ce que l’on vient d’entendre, ainsi que nous l’explique à l’écran, un musicien pédagogue. Arnold Schönberg a défriché le champ des possibles et beaucoup de musiciens par la suite sauront quoi faire de cet héritage.

Comme Schönberg, Kandinsky sera inquiété par les nazis l’obligeant à fuir en France où il achèvera sa vie. La créativité, la puissance intellectuelle, ne sont pas compatibles avec des régimes qui veulent que tout le monde marche d’un même pas, le discernement au ras du sol, la tête tournée vers le grand chef. Ayant transposé l’abstraction en peinture polychrome, il se mettait hors de portée des facultés intellectuelles des zélateurs d’un système imperméable à tout.

Comme le cubisme, l’abstraction a élargi le terrain des artistes. Dans des proportions telles que l’on n’en voit plus le bout. À l’issue de ce documentaire, on peut se demander quelle pourrait être la suite. Par quel effet de synesthésie ou abus de whisky, quelqu’un aura un de ces jours, la méta-vision d’un univers supplémentaire, avec ou sans son, avec ou sans image. Les physiciens ont peut-être la réponse, eux dont le travail leur fait plonger les mains dans l’invisible et l’inaudible. Pendant ce temps-là, assis sur leur pliant, sifflant une ritournelle purement tonale, les peintres du dimanche gardent les clés de la raison.

PHB

« Kandinsky/ Voir la musique, réinventer la peinture » sur Arte.TV à compter du 10 octobre, le 26 à 17h45 en direct

Lire à propos de Kandinsky dans Les Soirées de Paris, « La lettre d’Allemagne » et « Gabriele Munter, Vassili Kandinsky et le mouvement du Blaue Reiter à Murnau«

Photo (1): © Centre Pompidou / MNAM-CCI / GrandPalaisRmn / Fonds Kandinsky

Photo (2): « Petits mondes », 1922. Domaine public

Merci pour votre article musical et ce rappel TV

sans oublier la prochaine grande exposition au LaM (59- Villeneuve d’Ascq) en février 2026 pour la ré-ouverture du musée.

LaMicalement