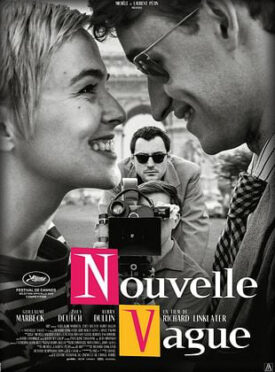

Il fallait un cinéaste américain indépendant pour nous replonger dans la France des années cinquante-soixante. Richard Linklater, né en 1960 à Austin, capitale du Texas, a tourné « Nouvelle Vague » en 2024, en deux mois, dans les rues de Paris. Un film parlant français, produit par une société française, mais avec toute la virtuosité technique américaine, en pellicule, numérique, et images d’archives. Non pas un « remake » du film de Godard « À bout de souffle », mais le « making of », la genèse du film phare. Huit ans avant Mai 68, il révolutionnait le cinéma français. On comprend mieux l’exploit quand on connaît le parcours hors piste de ce texan né l’année de la sortie du film, vivant dans une ferme à une quarantaine de kilomètres de la capitale Austin, animateur du mouvement de sauvetage des animaux. Refusant de séjourner à Hollywood, il s’est fait connaître avant tout par une trilogie unique dans l’histoire du cinéma yankee et mondial: « Before Sunrise » en 1995, « Before Sunset » en 2004 et « Before Midnight » en 2013. On y suit sur dix-huit ans les tribulations amoureuses du duo Julie Delpy-Ethan Hawke, les deux ayant participé à l’écriture du scénario avec Linklater. Les bienheureux qui les ont vus se souviennent de leurs dialogues quasi non stop lorgnant du côté de Rohmer.

Il fallait un cinéaste américain indépendant pour nous replonger dans la France des années cinquante-soixante. Richard Linklater, né en 1960 à Austin, capitale du Texas, a tourné « Nouvelle Vague » en 2024, en deux mois, dans les rues de Paris. Un film parlant français, produit par une société française, mais avec toute la virtuosité technique américaine, en pellicule, numérique, et images d’archives. Non pas un « remake » du film de Godard « À bout de souffle », mais le « making of », la genèse du film phare. Huit ans avant Mai 68, il révolutionnait le cinéma français. On comprend mieux l’exploit quand on connaît le parcours hors piste de ce texan né l’année de la sortie du film, vivant dans une ferme à une quarantaine de kilomètres de la capitale Austin, animateur du mouvement de sauvetage des animaux. Refusant de séjourner à Hollywood, il s’est fait connaître avant tout par une trilogie unique dans l’histoire du cinéma yankee et mondial: « Before Sunrise » en 1995, « Before Sunset » en 2004 et « Before Midnight » en 2013. On y suit sur dix-huit ans les tribulations amoureuses du duo Julie Delpy-Ethan Hawke, les deux ayant participé à l’écriture du scénario avec Linklater. Les bienheureux qui les ont vus se souviennent de leurs dialogues quasi non stop lorgnant du côté de Rohmer.

Retour aux sources pour le Texan très indépendant et très démocrate qui avait tourné « Before Sunset » à Paris. Il avait découvert « À bout de souffle » en 1982, à l’âge de vingt-deux ans, alors employé sur une plate-forme offshore de forage pétrolier. La fulgurance Nouvelle Vague ne l’a pas quitté depuis. Il y a treize ans, il s’est embarqué, avec ses scénaristes Vince et Holly Palmo, dans une sorte de jeu de rôle en invoquant les mânes de Rohmer, Rivette, Rossellini, et autres Truffaut, Chabrol, Godard, tous heureux d’être là. Et tous heureux d’être là au début du film d’aujourd’hui au beau grain noir et blanc (noblesse oblige), qui nous les présente les uns après les autres dans les bureaux des Cahiers du cinéma ou à tel ou tel cocktail, leur nom en surimpression à l’écran en majuscules blanches. Très émouvant, pour les cinéphiles, de retrouver en chair et en os tous ces personnages devenus mythiques, et de saisir d’un seul coup à quel point les tenants de la Nouvelle Vague, à leurs débuts, ont représenté une communauté soudée, générations confondues, unie par la même religion du nouveau cinéma.

On découvre que l’idée du scénario du premier film de Godard vient de Truffaut et que Claude Chabrol y aurait aussi mis sa patte, mais comme on va le voir, Godard allait envoyer balader toute idée de scénario. D’emblée, un Godard de vingt-neuf ans aux lunettes noires se plaint, dans les bureaux des Cahiers, d’être le seul de la bande à ne pas avoir réalisé de film avant vingt-cinq ans. Puis on le voit le soir piquer dans la caisse quelques billets, parcourir la route nationale au volant d’une décapotable, et assister le lendemain, au festival de Cannes, le 4 mai 1959, au triomphe des « Quatre Cent Coups », avec ovation d’un Truffaut au sourire timide.

Commencent alors les exhortations de Godard pour décider le producteur Georges de Beauregard à le produire, démêlés qui vont se perpétuer pendant tout le tournage. Et d’après ce que nous voyons, si l’homme fut ensuite auréolé pour son audace, ses angoisses de producteur furent bien réelles, tout comme ses bagarres à coups de poing avec son cinéaste.

Il faut dire que les méthodes godardiennes sont effarantes: il gribouille des répliques sur un bout de papier, décrète un jour « Pas de tournage aujourd’hui ! » quand l’équipe est réunie le matin, ou « C’est fini pour aujourd’hui ! » à peine une prise effectuée. On assiste au tournage des principales scènes dans les rues de Paris sur les lieux d’origine, avec matériel minimum de Raoul Coutard en directeur de la photographie, sans prise de son directe. Jusqu’à l’immortelle scène finale, l’ultime gros plan sur le visage de Jean Seberg passant le pouce autour de ses lèvres en murmurant « Qu’est-ce que c’est, dégueulasse ? ».

Tout juste auréolée de ses rôles dans « Jeanne d’Arc » et « Bonjour tristesse » dirigés par Otto Preminger, Jean Seberg est de plus en plus effarée et menace chaque jour de quitter le tournage. Parmi les acteurs choisis par le Texan rhomérien, la jeune actrice américaine Zoey Deutch (seule non française) est sans doute la plus crédible, tout comme le Godard du Français Guillaume Marbeck, se cachant derrière ses lunettes noires, sachant distiller le phrasé godardien à s’y méprendre.

Faut-il avoir vu l’original pour savourer « Nouvelle Vague »? Plus on le connaît, plus le plaisir sera grand.

Lise Bloch-Morhange

J’ai beaucoup aimé ce film, le fond et la forme. Les trois acteurs principaux jouant Godard, Seberg et Bébel sont parfaits. J’ai peut-être eu tort de revoir dans la foulée LE film de Godard « A bout de souffle », qui m’a paru un peu déroutant. Connaître les ficelles d’un film, le fait regarder un peu de travers. Mais le film de Godard était à l’époque un ovni.

J’ai été surpris que, dans le final, évoquant la trajectoire tragique de Jean Seberg, son mariage avec Romain Gary soit esquivé.

Bonne journée

Before Sunrise: Avant le lever du soleil

est le titre de la traduction française d’un livre de Mikhaïl Zochtchenko.

Livre que j’ai beaucoup aimé.

Il faudra quand même commencer à réviser les films et les livres qui mériteraient d’être interdits parce qu’ils véhiculent les pires valeurs d’avant me too.

A bout de souffle, c’est l’histoire décontractée d’un tueur de flics qui harcèle une étudiante américaine. Godard en fait une dénonciatrice et au final « une dégueulasse ».

Lui et ses compères Truffaut et Chabrol ont eu de la chance car si on suit leur biographie, ils auraient fini comme Garrel et Jacquot.

Une question : quel âge avait Wiasemsky quand elle sortait avec Godard. En plus avec la caution de son grand-père, le très catholique François Mauriac ? Et Truffaut avec Adjani ? Pas étonnant qu’il ait fini avec Fanny Ardant, la défenderesse de Depardieu !

Nouvelle vague et idées rancesp

Merci beaucoup à M. Person pour cette mise en perspective qui a pour mérite de ralentir le maniement de l’encensoir sur cette période de la Nouvelle Vague.

Cinéphiles: ouvrons aussi les yeux! Ne nous laissons pas emporter par la nostalgie.

Sylvie Cerf

Monsieur Person, madame Cerf, avez vous vu le film « Nouvelle vague » et revu le film « A bout de souffle »? A vous lire je présume que non.

Même si je suis personnellement touché et toujours meurtri au fond de mon cœur par un viol sur mineure vécu dans mon entourage, je pense qu’il ne faut pas tout mettre dans le même panier, et témoigner et non effacer le passé où les mœurs étaient autres. Mettre un avertissement au début d’un film ou d’un livre, ou d’une pièce de théâtre, pourrait être un début de solution.

Faut-il supprimer les exemplaires des bibliothèques et des librairies de « Vipère au poing », « un matricide symbolique », sous prétexte qu’Hervé Bazin a menti. Je ne crois pas : il faut l’expliquer et mettre une notice d’avertissement, pour remettre les choses à leur vraie place.

Référence au livre “Folcoche. Le secret de ‘Vipère au poing’, enquête sur un meurtre littéraire” livre de Émilie Lanez, qui vient d’être publié.

Je ne cherche pas à défendre les deux films, mais à les comprendre.

Les esprits sont de plus en plus influencés par les médias and co.

SVP, gardez votre libre arbitre , allez voir ce film « Nouvelle vague » et sachez l’apprécier à sa vraie valeur, le making of d’A bout de souffle. Et c’est un régal, avec même les images d’un Paris disparu….

Cette analyse est vraiment intéressante, Lise, et la culture cinématographique qu’elle implique m’impressionne. En tout cas, cela donne envie d’aller voir Making off.

of ! Pardon.