À 40 km de Barcelone, Sitges, 32.000 habitants, est une heureuse surprise. On s’attendait à une banale station de bord de mer, envahie de touristes nourris au tempo de la fête. Rien de tel en février. Une ville calme mais vivante avec ses nombreux petits commerces. Et une ville de toute beauté composée d’un entrelacs de ruelles étroites qui s’étendent jusqu’à la mer. Rappelons qu’aux XVIIIe et XIXe siècles, des centaines d’habitants de Sitges émigrèrent vers les colonies espagnoles du Nouveau monde pour y chercher fortune. Ils exportaient chaussures, vins, et alcools produits localement et importaient café, cacao, sucre, coton, tabac… À leur retour à Sitges, la prospérité des « Américains » -comme on les appelait- leur permettait de se faire construire de splendides demeures. On peut admirer ces belles villas néoclassique, Art nouveau ou moderniste en suivant l’itinéraire des « Américains » de Sitges. Au-delà de leur résidence, les « Américains » ont participé au développement économique de la Catalogne en investissant dans ses infrastructures et ont joué un rôle de premier plan dans la transformation de Sitges. C’est ainsi que le modeste village de pêcheurs est devenu une station balnéaire bourgeoise. Continuer la lecture

À 40 km de Barcelone, Sitges, 32.000 habitants, est une heureuse surprise. On s’attendait à une banale station de bord de mer, envahie de touristes nourris au tempo de la fête. Rien de tel en février. Une ville calme mais vivante avec ses nombreux petits commerces. Et une ville de toute beauté composée d’un entrelacs de ruelles étroites qui s’étendent jusqu’à la mer. Rappelons qu’aux XVIIIe et XIXe siècles, des centaines d’habitants de Sitges émigrèrent vers les colonies espagnoles du Nouveau monde pour y chercher fortune. Ils exportaient chaussures, vins, et alcools produits localement et importaient café, cacao, sucre, coton, tabac… À leur retour à Sitges, la prospérité des « Américains » -comme on les appelait- leur permettait de se faire construire de splendides demeures. On peut admirer ces belles villas néoclassique, Art nouveau ou moderniste en suivant l’itinéraire des « Américains » de Sitges. Au-delà de leur résidence, les « Américains » ont participé au développement économique de la Catalogne en investissant dans ses infrastructures et ont joué un rôle de premier plan dans la transformation de Sitges. C’est ainsi que le modeste village de pêcheurs est devenu une station balnéaire bourgeoise. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

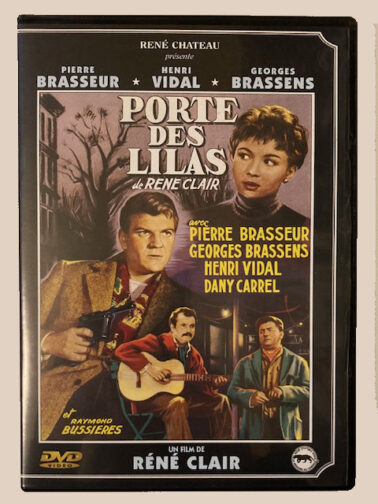

« Porte des Lilas » est un film de René Clair, tourné entre décembre 1956 et février 1957, aux studios de Boulogne. Il adapte un roman de René Fallet, « La grande ceinture ». Un film en noir et blanc à l’atmosphère gris sombre. L’intrigue se déroule dans la Zone, quartiers populeux situés à la périphérie de Paris, au-delà des anciennes fortifications. Initialement dévolue aux manœuvres militaires, cette bande de terre fut progressivement occupée par des ateliers, des habitations ouvrières, des refuges de marginaux. Le tracé du périphérique a pris sa place.

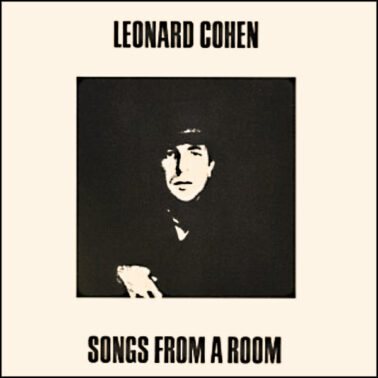

« Porte des Lilas » est un film de René Clair, tourné entre décembre 1956 et février 1957, aux studios de Boulogne. Il adapte un roman de René Fallet, « La grande ceinture ». Un film en noir et blanc à l’atmosphère gris sombre. L’intrigue se déroule dans la Zone, quartiers populeux situés à la périphérie de Paris, au-delà des anciennes fortifications. Initialement dévolue aux manœuvres militaires, cette bande de terre fut progressivement occupée par des ateliers, des habitations ouvrières, des refuges de marginaux. Le tracé du périphérique a pris sa place. Ce serait le moment de découvrir ou redécouvrir Leonard Cohen à travers une archive INA qui nous tend les bras sur le Net. On y voit son visage en gros plan, uniquement son beau visage face au micro, en noir et blanc, lors d’une captation live de la chanson « The Partisan ». Morceau figurant dans son deuxième album studio « Songs from a Room », enregistré en 1969 à Nashville, Tennessee, capitale de la musique country.

Ce serait le moment de découvrir ou redécouvrir Leonard Cohen à travers une archive INA qui nous tend les bras sur le Net. On y voit son visage en gros plan, uniquement son beau visage face au micro, en noir et blanc, lors d’une captation live de la chanson « The Partisan ». Morceau figurant dans son deuxième album studio « Songs from a Room », enregistré en 1969 à Nashville, Tennessee, capitale de la musique country. Un publicitaire est une personne à l’affut. Il guette les évolutions de son époque. Et s’il est très fort, il les anticipe. Le musée de la Poste à Paris a eu la bonne idée de créer une exposition sur ce moment de déclic où l’ampoule s’allumait dans le cerveau de l’homme de l’art. Et le moment précis où pour des raisons pratiques, la Poste mit au point le carnet de timbres et où encore, presque concomitamment, les acteurs de l’ombre, voyant la vierge couverture du carnet, se dirent « oh la belle place à prendre ». Cela commença avec des pubs pour les automobiles, des soies, des médicaments. L’initiative fit florès jusqu’aux années 90 et s’épuisa lentement, vaincue par les courriers électroniques. Toutes ces missives que l’humanité timbra, reflétèrent par carnets interposés, les progrès et les plaisirs. C’est pourquoi les gens forcément élégants de chez Schweppes, enhardis par le jaune du carnet qui allait de pair avec le jaune de leur capsule, purent imprimer (voire ci-contre) ce slogan fort spirituel: « Affranchit aussi de la soif. »

Un publicitaire est une personne à l’affut. Il guette les évolutions de son époque. Et s’il est très fort, il les anticipe. Le musée de la Poste à Paris a eu la bonne idée de créer une exposition sur ce moment de déclic où l’ampoule s’allumait dans le cerveau de l’homme de l’art. Et le moment précis où pour des raisons pratiques, la Poste mit au point le carnet de timbres et où encore, presque concomitamment, les acteurs de l’ombre, voyant la vierge couverture du carnet, se dirent « oh la belle place à prendre ». Cela commença avec des pubs pour les automobiles, des soies, des médicaments. L’initiative fit florès jusqu’aux années 90 et s’épuisa lentement, vaincue par les courriers électroniques. Toutes ces missives que l’humanité timbra, reflétèrent par carnets interposés, les progrès et les plaisirs. C’est pourquoi les gens forcément élégants de chez Schweppes, enhardis par le jaune du carnet qui allait de pair avec le jaune de leur capsule, purent imprimer (voire ci-contre) ce slogan fort spirituel: « Affranchit aussi de la soif. »  Sa popularité, elle ne la devait pas à son physique. Robuste et bien en chair, Paquita la del Barrio (« Paquita, celle du quartier ») ne possédait pas les mensurations exigées d’un concours de beauté. Mais la chanteuse mexicaine immensément célèbre dans son pays, qui vient de disparaître à l’âge de 77 ans, avait un atout bien plus important: l’authenticité. Le public le plus populaire se reconnaissait en elle. Née dans un milieu pauvre à Veracruz, Paquita (diminutif de Francesca) manifesta très tôt des dons musicaux qu’elle mit au service de chansons très revendicatives sur la condition féminine, dans le pays qui a pratiquement inventé le machisme. L’une des plus populaires de ces typiques « Rancheras » s’intitulait « Tres veces te engañé » (1). Elle s’adressait au mari autoritaire et volage dont elle se vengeait, elle qui était « sottement » restée fidèle: « Trois fois je t’ai trompé; la première fois par colère; la deuxième fois par caprice; et la troisième par plaisir. Et au bout de ces trois fois, sache que je ne veux plus te voir. » Sur scène, elle ponctuait sa chanson d’une formule assassine à l’adresse du mari: « ¿Me estas oyendo, inútil ? » (« Tu m’entends, bon à rien? »).

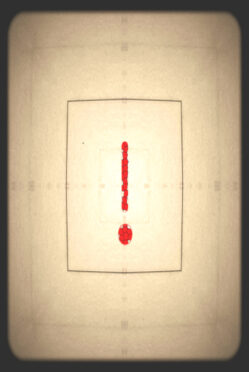

Sa popularité, elle ne la devait pas à son physique. Robuste et bien en chair, Paquita la del Barrio (« Paquita, celle du quartier ») ne possédait pas les mensurations exigées d’un concours de beauté. Mais la chanteuse mexicaine immensément célèbre dans son pays, qui vient de disparaître à l’âge de 77 ans, avait un atout bien plus important: l’authenticité. Le public le plus populaire se reconnaissait en elle. Née dans un milieu pauvre à Veracruz, Paquita (diminutif de Francesca) manifesta très tôt des dons musicaux qu’elle mit au service de chansons très revendicatives sur la condition féminine, dans le pays qui a pratiquement inventé le machisme. L’une des plus populaires de ces typiques « Rancheras » s’intitulait « Tres veces te engañé » (1). Elle s’adressait au mari autoritaire et volage dont elle se vengeait, elle qui était « sottement » restée fidèle: « Trois fois je t’ai trompé; la première fois par colère; la deuxième fois par caprice; et la troisième par plaisir. Et au bout de ces trois fois, sache que je ne veux plus te voir. » Sur scène, elle ponctuait sa chanson d’une formule assassine à l’adresse du mari: « ¿Me estas oyendo, inútil ? » (« Tu m’entends, bon à rien? »).  Contrairement aux points de suspension chargés de sous-entendus, le point d’exclamation donne au mot qui le précède, l’effet d’une déflagration. Dans les messages courts, dans les e.mails, il est partout. Pour donner de la force à l’amour, apporter de l’énergie à l’indignation, amplifier le triomphe ou l’insulte, il n’a pas son pareil. Sans lui tout paraît fade, il est l’épice de l’écriture. Un « bon anniversaire » ou un « je t’aime », sans cette ponctuation gonflée au kérosène, et tout devient terne. Suivi de ce signe, un « je te quitte » en arriverait presque à être gai, au point qu’il est parfois suivi d’un « bon vent! » sur le même ton et pour solde de tout compte. Cela devient problématique de s’exprimer sans lui, sauf à passer pour le cousin d’un croque-mort au teint olivâtre. D’ailleurs dans ce domaine et c’est pour dire, il reste recommandé de ne pas utiliser le point d’exclamation après le mot condoléances. L’effet serait fâcheux. Il peut convenir en revanche pour le « repose en paix », dans la mesure où il s’agit alors d’un cri destiné à porter loin en hauteur, afin d’accompagner l’âme chérie qui s’élève. Le point d’exclamation relève donc de l’écriture vitaminée. Mais sur-utilisé, notons qu’il a tendance à devenir contre-productif, à atténuer ce qu’il est censé mettre en valeur.

Contrairement aux points de suspension chargés de sous-entendus, le point d’exclamation donne au mot qui le précède, l’effet d’une déflagration. Dans les messages courts, dans les e.mails, il est partout. Pour donner de la force à l’amour, apporter de l’énergie à l’indignation, amplifier le triomphe ou l’insulte, il n’a pas son pareil. Sans lui tout paraît fade, il est l’épice de l’écriture. Un « bon anniversaire » ou un « je t’aime », sans cette ponctuation gonflée au kérosène, et tout devient terne. Suivi de ce signe, un « je te quitte » en arriverait presque à être gai, au point qu’il est parfois suivi d’un « bon vent! » sur le même ton et pour solde de tout compte. Cela devient problématique de s’exprimer sans lui, sauf à passer pour le cousin d’un croque-mort au teint olivâtre. D’ailleurs dans ce domaine et c’est pour dire, il reste recommandé de ne pas utiliser le point d’exclamation après le mot condoléances. L’effet serait fâcheux. Il peut convenir en revanche pour le « repose en paix », dans la mesure où il s’agit alors d’un cri destiné à porter loin en hauteur, afin d’accompagner l’âme chérie qui s’élève. Le point d’exclamation relève donc de l’écriture vitaminée. Mais sur-utilisé, notons qu’il a tendance à devenir contre-productif, à atténuer ce qu’il est censé mettre en valeur.  Tous les témoignages concordent: en 1955, « L’Origine du monde », de Gustave Courbet, fut accrochée dans le bureau du docteur Jacques Lacan, à Guitrancourt, près de Mantes. Cachée, à la demande de Sylvia (Sylvia ex-Bataille, née Maklès , seconde épouse du docteur), derrière un panneau orné d’un paysage esquissé, réalisé par André Masson, son beau frère. Rapport aux voisins et à la femme de ménage « qui ne comprendraient pas », vue la particularité du sujet. Cachée fut le destin initial de cette œuvre. Cachée, en 1866, dans la salle de bain de son premier propriétaire, Khalil- Bey, derrière un rideau vert. Des dettes de jeu le conduisent à la céder, trois ans plus tard. Le tableau disparaît jusqu’en 1889.

Tous les témoignages concordent: en 1955, « L’Origine du monde », de Gustave Courbet, fut accrochée dans le bureau du docteur Jacques Lacan, à Guitrancourt, près de Mantes. Cachée, à la demande de Sylvia (Sylvia ex-Bataille, née Maklès , seconde épouse du docteur), derrière un panneau orné d’un paysage esquissé, réalisé par André Masson, son beau frère. Rapport aux voisins et à la femme de ménage « qui ne comprendraient pas », vue la particularité du sujet. Cachée fut le destin initial de cette œuvre. Cachée, en 1866, dans la salle de bain de son premier propriétaire, Khalil- Bey, derrière un rideau vert. Des dettes de jeu le conduisent à la céder, trois ans plus tard. Le tableau disparaît jusqu’en 1889. La probabilité pour que deux personnes aient en même temps l’idée de rendre visite à Renée Hamon, là où elle est inhumée, est bien faible. Sauf miracle que l’on espère toujours un peu, instinctivement, la visite est solitaire. On distingue encore les deux noms de famille, sur la pierre couverte de lichens, située dans le quartier « C » du cimetière Saint-Gildas à Auray (56). Gontier, c’est là son origine limousine par sa mère. Et Hamon, son patronyme de naissance, qu’elle doit naturellement à son père breton. Cette grande amie de Colette (1873-1954) est née en 1897 à Vitré (35) et elle est décédée d’un cancer en 1943 à Vannes, avant d’être inhumée à Auray. Renée Hamon vouvoyait son aînée qui la tutoyait en retour, mais l’attachement était grand. Elle l’appelait son « Petit corsaire » car Renée était une aventurière, laquelle partit un jour en bateau, croiser dans les eaux tièdes du Pacifique. Dix ans après la mort de Colette, un livre fut publié à son sujet, intitulé « Lettres au petit corsaire ». Une centaine de lettres qui révélaient une affection mutuelle évidente. Sans compter l’admiration sans bornes que lui vouait sa destinataire.

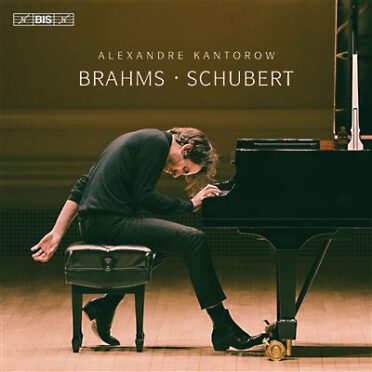

La probabilité pour que deux personnes aient en même temps l’idée de rendre visite à Renée Hamon, là où elle est inhumée, est bien faible. Sauf miracle que l’on espère toujours un peu, instinctivement, la visite est solitaire. On distingue encore les deux noms de famille, sur la pierre couverte de lichens, située dans le quartier « C » du cimetière Saint-Gildas à Auray (56). Gontier, c’est là son origine limousine par sa mère. Et Hamon, son patronyme de naissance, qu’elle doit naturellement à son père breton. Cette grande amie de Colette (1873-1954) est née en 1897 à Vitré (35) et elle est décédée d’un cancer en 1943 à Vannes, avant d’être inhumée à Auray. Renée Hamon vouvoyait son aînée qui la tutoyait en retour, mais l’attachement était grand. Elle l’appelait son « Petit corsaire » car Renée était une aventurière, laquelle partit un jour en bateau, croiser dans les eaux tièdes du Pacifique. Dix ans après la mort de Colette, un livre fut publié à son sujet, intitulé « Lettres au petit corsaire ». Une centaine de lettres qui révélaient une affection mutuelle évidente. Sans compter l’admiration sans bornes que lui vouait sa destinataire.  Le critique-jardinier Alain Lompech, ancien du Monde et de France Musique, parle d’Alexandre Kantorow, vingt-sept ans, comme « le fabuleux pianiste que le monde entier nous envie ». Il dit aussi: « Il joue du piano comme un dieu. » Également salué par la critique comme « la réincarnation de Liszt » (Fanfare Magazine), le fils du violoniste Jean-Jacques Kantorow est incontestablement « le plus grand pianiste de sa génération ». À ce propos, on évoque depuis longtemps « l’école de piano russe« , mais jamais « l’école de piano française », alors que nous sommes bénis des dieux: aux cinquantenaires comme Frank Braley, Éric Le Sage ou Jean-Efflam Bavouzet, ont succédé les quarantenaires comme Bertrand Chamayou ou David Fray, puis les trentenaires comme Rémi Geniet, Adam Laloum ou Lucas Debargue. Des exemples parmi d’autres.

Le critique-jardinier Alain Lompech, ancien du Monde et de France Musique, parle d’Alexandre Kantorow, vingt-sept ans, comme « le fabuleux pianiste que le monde entier nous envie ». Il dit aussi: « Il joue du piano comme un dieu. » Également salué par la critique comme « la réincarnation de Liszt » (Fanfare Magazine), le fils du violoniste Jean-Jacques Kantorow est incontestablement « le plus grand pianiste de sa génération ». À ce propos, on évoque depuis longtemps « l’école de piano russe« , mais jamais « l’école de piano française », alors que nous sommes bénis des dieux: aux cinquantenaires comme Frank Braley, Éric Le Sage ou Jean-Efflam Bavouzet, ont succédé les quarantenaires comme Bertrand Chamayou ou David Fray, puis les trentenaires comme Rémi Geniet, Adam Laloum ou Lucas Debargue. Des exemples parmi d’autres.  La poésie étant notoirement inutile -et probablement tout autant indispensable- certains de ses officiants se permettent d’aborder des domaines réservés en principe à d’autres, plus habiles dans le maniement des concepts. Avec une pointe d’ironie, Émile Cioran avait qualifié l’un de ces penseurs plus ou moins officiels « d’entrepreneur d’idées » (1). À l’inverse des étudiants et des professeurs, poètes et artistes ne s’embarrassent généralement pas d’analyse intellectuelle pour transmettre leurs émotions. Leur qualité de « voyant » (on ne remerciera jamais assez Arthur Rimbaud !) leur permet d’étonnantes prémonitions.

La poésie étant notoirement inutile -et probablement tout autant indispensable- certains de ses officiants se permettent d’aborder des domaines réservés en principe à d’autres, plus habiles dans le maniement des concepts. Avec une pointe d’ironie, Émile Cioran avait qualifié l’un de ces penseurs plus ou moins officiels « d’entrepreneur d’idées » (1). À l’inverse des étudiants et des professeurs, poètes et artistes ne s’embarrassent généralement pas d’analyse intellectuelle pour transmettre leurs émotions. Leur qualité de « voyant » (on ne remerciera jamais assez Arthur Rimbaud !) leur permet d’étonnantes prémonitions.