Ce carré de verdure parisien fait partie des lieux sur lesquels on tombe par hasard. Il faut pour celui-là, passer le porche sécurisé de l’Institut Culturel Italien, rue de Varenne. Deux objets peuvent vous y conduire: une exposition en cours ou la toute petite bibliothèque qui se situe en sous-sol. Parmi ses charmes, l’hôtel de Galliffet compte un jardin avec ses quatre côtés presque égaux et ses chaises d’agrément qui invitent à la pause comme dans la cour intérieure d’un monument florentin. Continuer la lecture

Ce carré de verdure parisien fait partie des lieux sur lesquels on tombe par hasard. Il faut pour celui-là, passer le porche sécurisé de l’Institut Culturel Italien, rue de Varenne. Deux objets peuvent vous y conduire: une exposition en cours ou la toute petite bibliothèque qui se situe en sous-sol. Parmi ses charmes, l’hôtel de Galliffet compte un jardin avec ses quatre côtés presque égaux et ses chaises d’agrément qui invitent à la pause comme dans la cour intérieure d’un monument florentin. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Petit îlot posé au bout d’une presqu’île, Cadix semble vouloir garder jalousement ses trésors. Les visiteurs lui préfèrent Séville, sa voisine, ou ses plus lointaines cousines, Cordoue et Grenade. Si Cadix est moins « léchée » que ses riveraines andalouses et garde peu de traces voyantes de son passé romain et maure, elle n’en déborde pas moins de charme. Certains la comparent à la capitale cubaine. Sa promenade en front de mer bordée de façades aux tons pastel fanés et la masse imposante de la cathédrale baroque qui s’y détache entretiennent l’illusion. Le fort, l’animation populaire de ses rues, par moments fatiguées, sont d’autres signes. A se demander si l’esprit de Christophe Colomb, le découvreur de Cuba parti à différentes reprises de Cadix, ne rôde pas encore par là.

Petit îlot posé au bout d’une presqu’île, Cadix semble vouloir garder jalousement ses trésors. Les visiteurs lui préfèrent Séville, sa voisine, ou ses plus lointaines cousines, Cordoue et Grenade. Si Cadix est moins « léchée » que ses riveraines andalouses et garde peu de traces voyantes de son passé romain et maure, elle n’en déborde pas moins de charme. Certains la comparent à la capitale cubaine. Sa promenade en front de mer bordée de façades aux tons pastel fanés et la masse imposante de la cathédrale baroque qui s’y détache entretiennent l’illusion. Le fort, l’animation populaire de ses rues, par moments fatiguées, sont d’autres signes. A se demander si l’esprit de Christophe Colomb, le découvreur de Cuba parti à différentes reprises de Cadix, ne rôde pas encore par là.  Je ne sais pas pourquoi ces deux films récents, « Manchester-by-the-Sea » et « Moonlight », qui m’ont laissé une forte impression, persistent à rester liés dans ma tête, alors qu’ils sont si différents. Certes il s’agit de deux films américains, le premier situé sur la côte Est, alors que le second se déroule en Floride. Et ce sont l’un et l’autre des films exigeants, demandant au spectateur une lente et patiente implication (2h18 pour le premier, 1h51 pour le second). Mais surtout, les deux films tournent autour d’un lourd secret, qui bien que totalement différent, les structure entièrement. En tout cas leur succès, en ces temps de « La La Land » insipide, a de quoi nous réjouir.

Je ne sais pas pourquoi ces deux films récents, « Manchester-by-the-Sea » et « Moonlight », qui m’ont laissé une forte impression, persistent à rester liés dans ma tête, alors qu’ils sont si différents. Certes il s’agit de deux films américains, le premier situé sur la côte Est, alors que le second se déroule en Floride. Et ce sont l’un et l’autre des films exigeants, demandant au spectateur une lente et patiente implication (2h18 pour le premier, 1h51 pour le second). Mais surtout, les deux films tournent autour d’un lourd secret, qui bien que totalement différent, les structure entièrement. En tout cas leur succès, en ces temps de « La La Land » insipide, a de quoi nous réjouir.  Adossé au boulevard périphérique parisien et le long du boulevard d’Indochine cet immeuble penché-vert-clair réinvente Paris sans plaire à tout le monde. Sans cohérence aucune il est prolongé d’un autre bâtiment déclinant une suite de volets allant de l’orange au rouge vif. Peu après, d’autres édifices tendent vers le marron avec pour le dernier des fenêtres jaunes évoquant des verres anti-brouillard.

Adossé au boulevard périphérique parisien et le long du boulevard d’Indochine cet immeuble penché-vert-clair réinvente Paris sans plaire à tout le monde. Sans cohérence aucune il est prolongé d’un autre bâtiment déclinant une suite de volets allant de l’orange au rouge vif. Peu après, d’autres édifices tendent vers le marron avec pour le dernier des fenêtres jaunes évoquant des verres anti-brouillard.  Nous sommes dans les années 70 dans la banlieue de Londres, classe moyenne/moyenne/sup. Ce soir Beverly reçoit avec son mari Peter, qui ne partage pas son excitation à l’approche de cet exercice de courtoisie. Un apéritif entre voisins arrosé, de plus en plus arrosé. Ambiance « vintage » et vide des conversations. Le décor remplace le fond. La reconstitution de l’époque -avec le mobilier, les costumes (Ah la salopette d’Angela !)- est très sophistiquée et poussée dans ses moindres détails avec l’inoubliable présentoir à cigarettes -un accessoire malheureusement disparu et relégué de nos jours au rang de curiosité-, qui atteint ici le sommet du burlesque.

Nous sommes dans les années 70 dans la banlieue de Londres, classe moyenne/moyenne/sup. Ce soir Beverly reçoit avec son mari Peter, qui ne partage pas son excitation à l’approche de cet exercice de courtoisie. Un apéritif entre voisins arrosé, de plus en plus arrosé. Ambiance « vintage » et vide des conversations. Le décor remplace le fond. La reconstitution de l’époque -avec le mobilier, les costumes (Ah la salopette d’Angela !)- est très sophistiquée et poussée dans ses moindres détails avec l’inoubliable présentoir à cigarettes -un accessoire malheureusement disparu et relégué de nos jours au rang de curiosité-, qui atteint ici le sommet du burlesque.  Une ombre avançait le long d’une rue grise. La silhouette de l’homme était pesante. Il progressait lentement en maudissant son agilité perdue. Son souffle était court, son cœur avait tendance à s’affoler, son taux glycémique frôlait toujours la ligne rouge. Mais il poursuivait sa route sur cette avenue de banlieue en partant du principe permanent que la vie c’était le mouvement. Son chapeau fatigué était assorti à son costume sombre. Jean décida de se ménager une pause contre une porte si rouillée qu’elle semblait prête à s’ouvrir…

Une ombre avançait le long d’une rue grise. La silhouette de l’homme était pesante. Il progressait lentement en maudissant son agilité perdue. Son souffle était court, son cœur avait tendance à s’affoler, son taux glycémique frôlait toujours la ligne rouge. Mais il poursuivait sa route sur cette avenue de banlieue en partant du principe permanent que la vie c’était le mouvement. Son chapeau fatigué était assorti à son costume sombre. Jean décida de se ménager une pause contre une porte si rouillée qu’elle semblait prête à s’ouvrir…  Habillant Mickey en muezzin, en juif pratiquant, en pape ou en Bouddha, Bernard Rancillac traduit par la peinture les affres d’un nouveau siècle. En 1977 déjà, il avait représenté Donald et Dingo en généraux-dictateurs chiliens avec dans l’angle du bas, un Jimmy Carter travesti en Popeye goguenard. Celui qui fait l’objet actuellement d’une vaste rétrospective organisée par le musée de la Poste place du Colonel Fabien, avait systématisé un mélange des genres pour faire ressortir la violence de l’actualité.

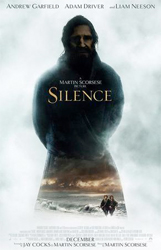

Habillant Mickey en muezzin, en juif pratiquant, en pape ou en Bouddha, Bernard Rancillac traduit par la peinture les affres d’un nouveau siècle. En 1977 déjà, il avait représenté Donald et Dingo en généraux-dictateurs chiliens avec dans l’angle du bas, un Jimmy Carter travesti en Popeye goguenard. Celui qui fait l’objet actuellement d’une vaste rétrospective organisée par le musée de la Poste place du Colonel Fabien, avait systématisé un mélange des genres pour faire ressortir la violence de l’actualité.  C’est l’effet de réputation qui veut ça. Quand on va voir « un » film de Martin Scorsese, toute une série de références enviables nous revient en mémoire. La confiance et l’envie sont là. Une force se dégage de sa filmographie. Scorsese se distingue de beaucoup de ses pairs. Il sait prendre des risques. Avec « Silence » cependant, il lui a manqué quelque chose. Son dernier opus est puissant mais ce n’est pas une réussite. La faute vient du casting, de la longueur, du langage.

C’est l’effet de réputation qui veut ça. Quand on va voir « un » film de Martin Scorsese, toute une série de références enviables nous revient en mémoire. La confiance et l’envie sont là. Une force se dégage de sa filmographie. Scorsese se distingue de beaucoup de ses pairs. Il sait prendre des risques. Avec « Silence » cependant, il lui a manqué quelque chose. Son dernier opus est puissant mais ce n’est pas une réussite. La faute vient du casting, de la longueur, du langage.  Louis Capart est calme, la force est en lui, la force tranquille. Celle du poète, du troubadour contemporain. Longs cheveux blancs ou blonds, en bataille ou sagement lissés, barbe blanche et fines lunettes, une guitare acoustique pour seule arme. Assurancetourix d’aujourd’hui, mais un barde que le village gaulois aurait rêvé de pouvoir écouter à la veillée. Cette veillée nous est offerte dimanche 5 mars au Théâtre Clavel. Louis Capart est de retour à Paris, il faut bien de temps en temps, sans doute cela n’enchante pas l’albatros.

Louis Capart est calme, la force est en lui, la force tranquille. Celle du poète, du troubadour contemporain. Longs cheveux blancs ou blonds, en bataille ou sagement lissés, barbe blanche et fines lunettes, une guitare acoustique pour seule arme. Assurancetourix d’aujourd’hui, mais un barde que le village gaulois aurait rêvé de pouvoir écouter à la veillée. Cette veillée nous est offerte dimanche 5 mars au Théâtre Clavel. Louis Capart est de retour à Paris, il faut bien de temps en temps, sans doute cela n’enchante pas l’albatros.  Peter Campus nous attrape par notre petit (ou grand) travers narcissique. Dans cette exposition qui vient de débuter à l’étage du Jeu de Paume se trouve un grand écran trompeur. L’astuce a été reprise par ses épigones à l’ère du numérique, mais son procédé date de 1972. L’œuvre baptisée « Interface » fonctionne en double décalage. Les visiteurs s’y voient après être passés devant. Notre propre image est même suivie de son double dans une pose différente. Le trucage est épatant.

Peter Campus nous attrape par notre petit (ou grand) travers narcissique. Dans cette exposition qui vient de débuter à l’étage du Jeu de Paume se trouve un grand écran trompeur. L’astuce a été reprise par ses épigones à l’ère du numérique, mais son procédé date de 1972. L’œuvre baptisée « Interface » fonctionne en double décalage. Les visiteurs s’y voient après être passés devant. Notre propre image est même suivie de son double dans une pose différente. Le trucage est épatant.