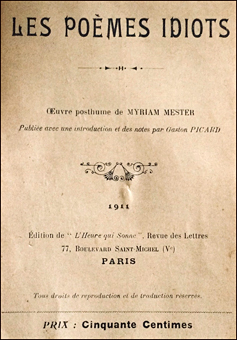

Pratiquement contemporaine de Louise Lalanne, la poétesse Myriam Mester est loin d’avoir connu la même célébrité. Le personnage de Louise Lalanne, tous les apollinariens le savent, était une invention de Guillaume Apollinaire, complice en l’occurrence du directeur de la revue Les Marges, d’Eugène Montfort. Sa signature apparaissait en 1909 dans des articles consacrés aux écrivaines célèbres de l’époque (la comtesse de Noailles, Colette, Lucie Delarue-Mardrus) ainsi qu’au bas de quelques poèmes assez gnan-gnan. La supercherie dura une bonne année, avant d’être révélée par le directeur de la revue qui mit fin à son existence littéraire en prétextant que la jeune femme avait été enlevée par un officier de cavalerie. Si ce personnage bénéficie aujourd’hui encore de la célébrité acquise par son Pygmalion, ce n’est pas le cas de Myriam Mester poétesse tout aussi fictive apparue dans le monde des Lettres deux ans plus tard. Continuer la lecture

Pratiquement contemporaine de Louise Lalanne, la poétesse Myriam Mester est loin d’avoir connu la même célébrité. Le personnage de Louise Lalanne, tous les apollinariens le savent, était une invention de Guillaume Apollinaire, complice en l’occurrence du directeur de la revue Les Marges, d’Eugène Montfort. Sa signature apparaissait en 1909 dans des articles consacrés aux écrivaines célèbres de l’époque (la comtesse de Noailles, Colette, Lucie Delarue-Mardrus) ainsi qu’au bas de quelques poèmes assez gnan-gnan. La supercherie dura une bonne année, avant d’être révélée par le directeur de la revue qui mit fin à son existence littéraire en prétextant que la jeune femme avait été enlevée par un officier de cavalerie. Si ce personnage bénéficie aujourd’hui encore de la célébrité acquise par son Pygmalion, ce n’est pas le cas de Myriam Mester poétesse tout aussi fictive apparue dans le monde des Lettres deux ans plus tard. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

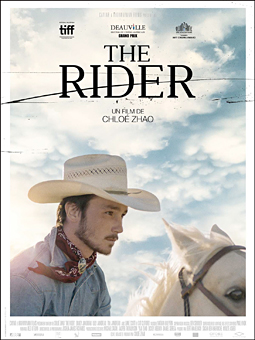

En attendant de voir bientôt en salle le multi oscarisé de cette année «Nomadland», on peut voir en DVD le film précédent de Chloé Zhao. Depuis ses multiples oscars, nous savons tous qu’après avoir grandi à Pékin, elle est venue via Londres étudier le cinéma à New York University (NYU). Ce parcours original d’immigrée explique sûrement le thème et le style de ses films. Si «Nomadland» nous entraîne à travers le pays sur les traces de marginaux, ses deux premiers films se déroulent dans des réserves indiennes du Dakota du Sud, le premier, «Songs my father told me» («Les chansons que mon père m’a apprises») datant de 2015. Le second film, «The rider» (« Le cavalier »), fut tourné sur une réserve Sioux du Dakota du Sud, et nommé meilleur film de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2017.

En attendant de voir bientôt en salle le multi oscarisé de cette année «Nomadland», on peut voir en DVD le film précédent de Chloé Zhao. Depuis ses multiples oscars, nous savons tous qu’après avoir grandi à Pékin, elle est venue via Londres étudier le cinéma à New York University (NYU). Ce parcours original d’immigrée explique sûrement le thème et le style de ses films. Si «Nomadland» nous entraîne à travers le pays sur les traces de marginaux, ses deux premiers films se déroulent dans des réserves indiennes du Dakota du Sud, le premier, «Songs my father told me» («Les chansons que mon père m’a apprises») datant de 2015. Le second film, «The rider» (« Le cavalier »), fut tourné sur une réserve Sioux du Dakota du Sud, et nommé meilleur film de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2017.  Tequila, ton nom crépite comme un feu mexicain qui pique le gosier d’une brûlure âcre. Il s’illumine de bleu irisé, la couleur des champs agaves, ces grands cactus plantés en rang d’oignon dans le Mexique central où tu es né. Au Mexique, on t’appelle «le» tequila, peut-être pour souligner ta force virile. Mais tu n’hésites pas à flirter avec le citron et le sel pour te travestir en Margarita. Goutte d’or transparente, personnalité extravagante qui coule dans les veines du monde entier, tu as su te faire une réputation au-delà des frontières. Plus de 80 % de ta production totale, soit 350 millions de litres en 2019, est destinée à l’exportation et, sans surprise, ce sont les États-Unis qui en absorbent 55%. Parmi les nombreuses marques de tequila (plus de 1000), les stars ont pour nom : Herradura, Cofradia, Sauza Hornitos, El Tesoro, Jose Cuervo, Tres Hermanos, etc. Et pas question de jouer avec ton identité mexicaine, le tequila fait l’objet d’une réglementation précise. Il ne peut être produit qu’à partir d’une seule variété d’agave, la Tequilana Weber Azul, pour être étiqueté 100 % Tequila et n’est produit que dans cinq États mexicains : le Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit et Guanajuato.

Tequila, ton nom crépite comme un feu mexicain qui pique le gosier d’une brûlure âcre. Il s’illumine de bleu irisé, la couleur des champs agaves, ces grands cactus plantés en rang d’oignon dans le Mexique central où tu es né. Au Mexique, on t’appelle «le» tequila, peut-être pour souligner ta force virile. Mais tu n’hésites pas à flirter avec le citron et le sel pour te travestir en Margarita. Goutte d’or transparente, personnalité extravagante qui coule dans les veines du monde entier, tu as su te faire une réputation au-delà des frontières. Plus de 80 % de ta production totale, soit 350 millions de litres en 2019, est destinée à l’exportation et, sans surprise, ce sont les États-Unis qui en absorbent 55%. Parmi les nombreuses marques de tequila (plus de 1000), les stars ont pour nom : Herradura, Cofradia, Sauza Hornitos, El Tesoro, Jose Cuervo, Tres Hermanos, etc. Et pas question de jouer avec ton identité mexicaine, le tequila fait l’objet d’une réglementation précise. Il ne peut être produit qu’à partir d’une seule variété d’agave, la Tequilana Weber Azul, pour être étiqueté 100 % Tequila et n’est produit que dans cinq États mexicains : le Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit et Guanajuato.  À côté d’un vase se trouve un « Lui » qui ne date pas d’hier. Un magazine que l’on disait, du temps de sa gloire, réservé à l’homme « moderne » et surtout à l’amateur de femmes nues. Le côté profane de la chose est que le journal en question se trouvait toujours, du moins en date du 19 mai, au premier étage de la maison de Max Jacob, à Quimper. Oui Max Jacob, né en 1876 dans cette ville du Finistère, Max Jacob le poète, Max Jacob le peintre, Max Jacob l’ami de Picasso et d’Apollinaire. Cette maison familiale que l’on trouve facilement, un peu en retrait des rives de l’Odet, vient de faire l’actualité. Selon Le Télégramme, sa mise à l’encan était prévue pour le 12 juin, elle a finalement été ajournée. Comme le disait un vieux patron de presse, une annonce suivie d’une annulation, cela fait toujours deux infos, bonnes à imprimer. Auxquelles, permettons-nous d’en ajouter une troisième, la disparition de la salle Max Jacob au Musée des Beaux-Arts de Quimper. Un comble.

À côté d’un vase se trouve un « Lui » qui ne date pas d’hier. Un magazine que l’on disait, du temps de sa gloire, réservé à l’homme « moderne » et surtout à l’amateur de femmes nues. Le côté profane de la chose est que le journal en question se trouvait toujours, du moins en date du 19 mai, au premier étage de la maison de Max Jacob, à Quimper. Oui Max Jacob, né en 1876 dans cette ville du Finistère, Max Jacob le poète, Max Jacob le peintre, Max Jacob l’ami de Picasso et d’Apollinaire. Cette maison familiale que l’on trouve facilement, un peu en retrait des rives de l’Odet, vient de faire l’actualité. Selon Le Télégramme, sa mise à l’encan était prévue pour le 12 juin, elle a finalement été ajournée. Comme le disait un vieux patron de presse, une annonce suivie d’une annulation, cela fait toujours deux infos, bonnes à imprimer. Auxquelles, permettons-nous d’en ajouter une troisième, la disparition de la salle Max Jacob au Musée des Beaux-Arts de Quimper. Un comble.  Se souvenir de rêves étranges au réveil nous rend perplexes, faute de savoir ce qu’ils signifient. Le Britannique John Benjamin Goodwin (1850-1912) s’était employé à en traduire certains. Ainsi, selon lui, « rêver de ténèbres » signifiait que l’on allait « trébucher sur un oreiller et tomber dans une malle ». Il maniait d’une certaine façon la poésie un brin teintée de surréalisme puisque, autre exemple, « Rêver d’un hameçon » voulait dire que sous une « chute d’eau » nous pouvions dès lors trouver une chambre « dans laquelle un perroquet » verserait du thé.

Se souvenir de rêves étranges au réveil nous rend perplexes, faute de savoir ce qu’ils signifient. Le Britannique John Benjamin Goodwin (1850-1912) s’était employé à en traduire certains. Ainsi, selon lui, « rêver de ténèbres » signifiait que l’on allait « trébucher sur un oreiller et tomber dans une malle ». Il maniait d’une certaine façon la poésie un brin teintée de surréalisme puisque, autre exemple, « Rêver d’un hameçon » voulait dire que sous une « chute d’eau » nous pouvions dès lors trouver une chambre « dans laquelle un perroquet » verserait du thé.  À un bout du bassin de la Villette à Paris, ce petit pavillon encore habité dans les années quatre-vingt-dix est désormais invisible. Les derniers tags qui le recouvrent, comme on peut le voir en bas à gauche, sont datés de l’année. L’ensemble côtoie un urinoir-ogive, chef-d’œuvre impressionnant du gothique contemporain. Les vespasiennes avaient un style, notamment appliqué par Gabriel Davioud du temps de Napoléon III. On peut discuter de son époque, au moins avait-elle une cohérence. Cet urinoir pour trois n’est pas pour autant représentatif d’un mauvais goût ambiant, mais davantage d’une absence de goût, laquelle hélas se métastase de façon exponentielle. Le Paris que chantait Apollinaire dans « Vendémiaire » n’est plus. Du moins dans les lieux sous le contrôle de la municipalité. Aucun arrondissement n’échappe désormais à cette esthétique du camping, cette religion potagère, cette poésie du déchet, ce culte du graffiti, cette politique d’éradication du style passé, lesquelles essaiment implacablement sur les voies et carrefours.

À un bout du bassin de la Villette à Paris, ce petit pavillon encore habité dans les années quatre-vingt-dix est désormais invisible. Les derniers tags qui le recouvrent, comme on peut le voir en bas à gauche, sont datés de l’année. L’ensemble côtoie un urinoir-ogive, chef-d’œuvre impressionnant du gothique contemporain. Les vespasiennes avaient un style, notamment appliqué par Gabriel Davioud du temps de Napoléon III. On peut discuter de son époque, au moins avait-elle une cohérence. Cet urinoir pour trois n’est pas pour autant représentatif d’un mauvais goût ambiant, mais davantage d’une absence de goût, laquelle hélas se métastase de façon exponentielle. Le Paris que chantait Apollinaire dans « Vendémiaire » n’est plus. Du moins dans les lieux sous le contrôle de la municipalité. Aucun arrondissement n’échappe désormais à cette esthétique du camping, cette religion potagère, cette poésie du déchet, ce culte du graffiti, cette politique d’éradication du style passé, lesquelles essaiment implacablement sur les voies et carrefours.  Le Robert définit l’anarchie comme « résultant d’une absence ou d’une carence d’autorité ». Et de citer Bossuet afin d’enfoncer le clou, lequel postulait que « l’anarchie déchaîne les masses et asservit les indépendances individuelles ». Le géographe Élisée Reclus (1830-1905, ci-contre) faisait preuve dans ce domaine de davantage de subtilité. Il avait en effet prononcé un vœu selon lequel la destinée de l’humanité était « d’arriver à cet état de perfection idéale où les nations n’auront plus besoin d’être sous la tutelle d’un gouvernement ou d’une autre nation ». En précisant sans craindre le paradoxe que l’anarchie n’est au fond « que la plus haute expression de l’ordre ». Cet homme un peu oublié par la postérité, pourtant aussi connu en son temps que Victor Hugo ou Louis Pasteur, vient de faire l’objet d’un livre aux éditions Nada. Le voilà un peu ressorti des limbes de l’histoire.

Le Robert définit l’anarchie comme « résultant d’une absence ou d’une carence d’autorité ». Et de citer Bossuet afin d’enfoncer le clou, lequel postulait que « l’anarchie déchaîne les masses et asservit les indépendances individuelles ». Le géographe Élisée Reclus (1830-1905, ci-contre) faisait preuve dans ce domaine de davantage de subtilité. Il avait en effet prononcé un vœu selon lequel la destinée de l’humanité était « d’arriver à cet état de perfection idéale où les nations n’auront plus besoin d’être sous la tutelle d’un gouvernement ou d’une autre nation ». En précisant sans craindre le paradoxe que l’anarchie n’est au fond « que la plus haute expression de l’ordre ». Cet homme un peu oublié par la postérité, pourtant aussi connu en son temps que Victor Hugo ou Louis Pasteur, vient de faire l’objet d’un livre aux éditions Nada. Le voilà un peu ressorti des limbes de l’histoire.  Comment fêter les 80 ans, le 5 juin prochain, de la plus grande, la plus mystérieuse, la plus extravagante des pianistes de la deuxième moitié du XXème siècle jusqu’à nos jours ? La revue mensuelle «Diapason» a trouvé une belle idée : mettre en couverture la Martha Argerich d’aujourd’hui, avec son beau visage aux longs cheveux gris si connu (pas le genre à se teindre les cheveux), tout en éditant un CD de ses premiers enregistrements datant des années 50, illustré par son visage de gamine de 15 ans. Tout Martha est bien là, génie à l’état pur dès l’âge de 3 ans où elle joue d’instinct et se produit sur scène dès 8 ans avec un orchestre. Puis la célébrité et la jeunesse éternelle pour celle qui depuis longtemps (quelque quarante ans) répugne à se produire seule, mais partage la scène avec des amis musiciens et encourage les jeunes de toute sa célébrité.

Comment fêter les 80 ans, le 5 juin prochain, de la plus grande, la plus mystérieuse, la plus extravagante des pianistes de la deuxième moitié du XXème siècle jusqu’à nos jours ? La revue mensuelle «Diapason» a trouvé une belle idée : mettre en couverture la Martha Argerich d’aujourd’hui, avec son beau visage aux longs cheveux gris si connu (pas le genre à se teindre les cheveux), tout en éditant un CD de ses premiers enregistrements datant des années 50, illustré par son visage de gamine de 15 ans. Tout Martha est bien là, génie à l’état pur dès l’âge de 3 ans où elle joue d’instinct et se produit sur scène dès 8 ans avec un orchestre. Puis la célébrité et la jeunesse éternelle pour celle qui depuis longtemps (quelque quarante ans) répugne à se produire seule, mais partage la scène avec des amis musiciens et encourage les jeunes de toute sa célébrité.  Gérard Garouste, figure majeure de la peinture française, aujourd’hui âgé de 75 ans, présente actuellement une nouvelle série d’œuvres à la Galerie Templon, à Paris, intitulée “Correspondances Gérard Garouste – Marc-Alain Ouaknin”. Ces tableaux et dessins, aboutissement de trois longues années de travail, sont le fruit d’une “drôle d’aventure”, comme le dit, non sans humour, l’intéressé lui-même.

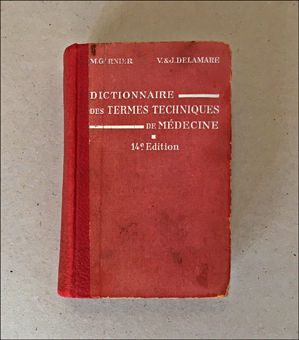

Gérard Garouste, figure majeure de la peinture française, aujourd’hui âgé de 75 ans, présente actuellement une nouvelle série d’œuvres à la Galerie Templon, à Paris, intitulée “Correspondances Gérard Garouste – Marc-Alain Ouaknin”. Ces tableaux et dessins, aboutissement de trois longues années de travail, sont le fruit d’une “drôle d’aventure”, comme le dit, non sans humour, l’intéressé lui-même.  À parcourir, par pure situation de désœuvrement, le « Dictionnaire des termes techniques de médecine », il se déniche quelques découvertes réconfortantes. Dans cette 14e édition de 1947, acquise à Bordeaux en 1948 selon un mot laissé par sa propriétaire encore étudiante, on découvre par exemple une maladie qui a probablement disparu au moins dans l’usage parlé: le railway-brain. État d’hystéro-neurasthénie qui décrit « les troubles cérébraux consécutifs à un accident de chemin de fer ». Il est suivi du railway-spine caractérisé par des « troubles médullaires consécutifs à un accident de chemin de fer ». À noter que de nos jours, tout un chacun préfère parler de pathologie en lieu et place du mot maladie, c’est plus chic. En attendant l’arrivée du trottinette-brain qui fait l’actualité de nos trottoirs. Mais avouons qu’il pourrait être tentant et dans un esprit potache exacerbé par l’inactivité, d’appeler son médecin pour lui confier que l’on est sous le coup d’un railway-spine occasionné par une tentative de déplacement sur la ligne 13 du métro, trajet singulièrement réputé pour rendre les usagers zinzins.

À parcourir, par pure situation de désœuvrement, le « Dictionnaire des termes techniques de médecine », il se déniche quelques découvertes réconfortantes. Dans cette 14e édition de 1947, acquise à Bordeaux en 1948 selon un mot laissé par sa propriétaire encore étudiante, on découvre par exemple une maladie qui a probablement disparu au moins dans l’usage parlé: le railway-brain. État d’hystéro-neurasthénie qui décrit « les troubles cérébraux consécutifs à un accident de chemin de fer ». Il est suivi du railway-spine caractérisé par des « troubles médullaires consécutifs à un accident de chemin de fer ». À noter que de nos jours, tout un chacun préfère parler de pathologie en lieu et place du mot maladie, c’est plus chic. En attendant l’arrivée du trottinette-brain qui fait l’actualité de nos trottoirs. Mais avouons qu’il pourrait être tentant et dans un esprit potache exacerbé par l’inactivité, d’appeler son médecin pour lui confier que l’on est sous le coup d’un railway-spine occasionné par une tentative de déplacement sur la ligne 13 du métro, trajet singulièrement réputé pour rendre les usagers zinzins.