Hervé Bazin, nous enseigne le dictionnaire, « petit neveu de René Bazin, est l’auteur de romans de facture traditionnelle, dont la violence satirique s’exerce contre une certaine bourgeoisie, les méfaits de la civilisation industrielle, et plus particulièrement, les contraintes de la famille et de l’éducation ». Son essor littéraire va reposer sur le récit d’une enfance pitoyable, dans le « cadre étouffant de la bourgeoisie angevine ». Il racontera, plus tard, le chapelet des persécutions infligées par sa génitrice, surnommée Folcoche, avec le concours de prêtres malveillants. Folcoche, plus que la contraction de folle avec cochonne, est « pour le fermier du coin, la truie qui mettant bas, dévore ses petits ». Grâce aux récits de ce fils martyrisé, elle va devenir l’archétype de la mère plus qu’indigne. Selon la biographie officielle, Bazin, à l’adolescence, se révolte, refuse de passer les examens à la faculté catholique de droit ou sa famille le presse d’étudier, rompt définitivement avec elle, et s’enfuit à Paris. Là, suivant sa vocation littéraire, il s’inscrit en licence de lettres à la Sorbonne. En 1947, une plaquette de poèmes lui vaut le prix Apollinaire.

Hervé Bazin, nous enseigne le dictionnaire, « petit neveu de René Bazin, est l’auteur de romans de facture traditionnelle, dont la violence satirique s’exerce contre une certaine bourgeoisie, les méfaits de la civilisation industrielle, et plus particulièrement, les contraintes de la famille et de l’éducation ». Son essor littéraire va reposer sur le récit d’une enfance pitoyable, dans le « cadre étouffant de la bourgeoisie angevine ». Il racontera, plus tard, le chapelet des persécutions infligées par sa génitrice, surnommée Folcoche, avec le concours de prêtres malveillants. Folcoche, plus que la contraction de folle avec cochonne, est « pour le fermier du coin, la truie qui mettant bas, dévore ses petits ». Grâce aux récits de ce fils martyrisé, elle va devenir l’archétype de la mère plus qu’indigne. Selon la biographie officielle, Bazin, à l’adolescence, se révolte, refuse de passer les examens à la faculté catholique de droit ou sa famille le presse d’étudier, rompt définitivement avec elle, et s’enfuit à Paris. Là, suivant sa vocation littéraire, il s’inscrit en licence de lettres à la Sorbonne. En 1947, une plaquette de poèmes lui vaut le prix Apollinaire.

En 1948, il dépose, chez Grasset le manuscrit de « Vipère au poing ». L’éditeur publie illico cette enfance chez « les Atrides en gilet de flanelle ». Le succès est immédiat. Sa vision destructrice de la famille bourgeoise, jointe à une critique acerbe de la religion catholique s’inscrivent dans l’air du temps. Sa rupture se complète d’un engagement politique dans le Mouvement de la Paix. Devenu de son vivant un classique, au programme des lycéens, il milite pour la défense des Rosenberg , ce qui le conduira au prix Lénine. Contempteur de la bourgeoisie, il en tirera tous les avantages, deviendra académicien Goncourt, et mourra Grand Croix de la Légion d’honneur.

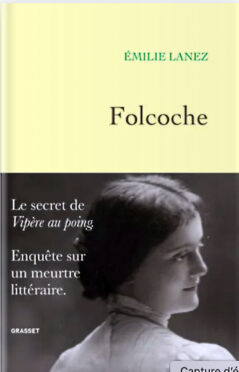

Sauf que…. L’enquête récente d’Émilie Lanez (1) révèle que toute l’autobiographie déroulée par Bazin est une mystification, destinée à dissimuler « dix ans d’errances criminelles et mythomanes, plongeant ses parents dans le désarroi, et poussant un conseil de famille à placer ce multirécidiviste sous tutelle judiciaire », à sa sortie de quatre années de prison. La carrière d’Hervé Bazin découle, en fait, d’une imposture, qui s’avérera rédemptrice. Toute sa vie, il va dérouler sa légende dans son œuvre, pour son plus grand succès. On le verra, sur les écrans, jouer son personnage, avec le ton doucereux d’un bedeau de Notre Dame.

Est un imposteur quelqu’un « qui abuse de la confiance d’autrui en usurpant une qualité ». Mais ce terme trop général masque de notables différences. L’escroc est certes un imposteur, mais d’une part, il a conscience du caractère artificiel de sa construction, et de l’autre, son mobile est directement matériel. Il trompe des dupes pour en tirer des avantages.

Autre type d’imposteur, le mythomane. Celui-ci présente comme réels des faits imaginaires dans lesquels il finit par s’engloutir. Trouble de la personnalité dont on retrouve maints exemples. De Naundorff, persuadé qu’il est Louis XVII évadé de la prison de Temple à Anna Anderson, ci devant Grande duchesse Anastasia, survivant au massacre de la famille impériale par les Bolcheviks. Si, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, on vit se manifester de prétendus rescapés attirés par l’espérance de dédommagements, ont été recensées d’authentiques situations ou des personnes ont tenté de profiter de la tragédie pour compenser, par de fausses apparences, une souffrance personnelle, un sentiment d’infériorité, finissant par s’autopersuader au fur et à mesure qu’elles persuadaient les autres.

Et puis il y a les Hervé Bazin, s’installant brièvement ou de façon durable dans la fiction, pour différentes raisons, mettre du volume sur leur platitude, effacer un épisode devenu gênant dans leur existence, magnifier leur image aux yeux de la société. Ils ne sont pas nécessairement dupes d’eux-mêmes, mais à force de faire comme si, ils intègrent leur imaginaire comme correspondant au réel. Cela commence dans la cour de récréation, se poursuit par un C.V embelli, pour se terminer, en fin de carrière, dans les titres usurpés, les décorations fictives. Tel scientifique s’attribue les travaux novateurs d’un élève, telle vedette présente un livre dont elle n’a pas écrit la première ligne, tel homme politique démissionne piteusement pour s’être paré d’un diplôme universitaire jamais obtenu, tel collègue, de retour au travail, s’invente des vacances de rêve à la machine à café. Il est même possible d’être son propre imposteur, selon ce syndrome identifié en 1978 par la psychologue Pauline Clance, le sujet manifestant des doutes sur ses propres mérites, qu’il attribue à d’heureux hasards.

L’imposture est le carburant essentiel des agences de com’, grâce à qui un rat se fera facilement passer pour un écureuil.

Jean-Paul Demarez

Adolescent, j’ai lu les romans d’Hervé Bazin. Plus que Vipère au poing, j’avais aimé La Mort du Petit Cheval. Je me souviens d’un très beau livre sur Les Malouines, « Les bienheureux de la désolation » (quel beau titre !)

Bien sûr aujourd’hui j’ai lu Philip Roth, Thomas Bernhard, Jorge Luis Borges, Georges Pérec, Patrick Modiano… et j’ai oublié Bazin. Mais je ne comprends pas l’intérêt de Grasset (si, bien sûr) de démolir un auteur qui les a nourri « grassetement ».

James Bond était un pochetron antisémite, Maigret un réac se moquant de toutes les bobonnes type Madame Maigret, sans doute d’Artagnan était un couard courtisan et Le Grand Meaulnes allait au bordel.. Et alors ?

On ne m’enlèvera pas mes heures de lecture qui ont contriubé à me former. Je pense aussi à tous les jeunes gens pas aimés qui se retrouvaeint dans le héros de Vipère au poing…

Ce livre n’est-il pas la preuve que la littérature se meurt ? On préfère la « vérité » plate et terne à l’imagination injuste et talentueuse. Je n’en suis pas…

(Je réagis au commentaire de Philippe Person.) Merci de rapporter cette révélation. Elle éclaire les pulsions qui poussent à inventer, l’homme, non l’œuvre. Elle ne compromet nullement la « vérité » de ses personnages, nés de son imagination, qui à son tour trouve un écho chez ses lecteurs, ce qui explique son succès. La plupart des écrivains ne sont-ils pas d’abord des affabulateurs ?