Déjà plein d’attraits, le musée Guimet a décidé, durant l’été, d’ouvrir sa terrasse au public. Elle offre un joli point de vue sur Paris et permet d’ôter le masque afin de prendre l’air sans ce filtre qui nous embue les lunettes. Elle permet aussi de retrouver la lumière après avoir découvert dans la pénombre préméditée du rez-de-jardin, 70 estampes sorties des réserves, dont nombre du Mont Fuji sous la neige. Rares sont les artistes comme le Finlandais Albert Edelfelt (1854-1905) qui ont su figurer la neige. Les techniques particulières de l’estampe japonaise de la période Edo jusqu’à l’époque contemporaine du shin-hanga (mouvement artistique japonais du 20e siècle au Japon, périodes Taisho et Shōwa) ont favorisé, en jouant notamment avec les contrastes, l’expression de ce blanc particulier et de ses nuances poudreuses ou glacées. Continuer la lecture

Déjà plein d’attraits, le musée Guimet a décidé, durant l’été, d’ouvrir sa terrasse au public. Elle offre un joli point de vue sur Paris et permet d’ôter le masque afin de prendre l’air sans ce filtre qui nous embue les lunettes. Elle permet aussi de retrouver la lumière après avoir découvert dans la pénombre préméditée du rez-de-jardin, 70 estampes sorties des réserves, dont nombre du Mont Fuji sous la neige. Rares sont les artistes comme le Finlandais Albert Edelfelt (1854-1905) qui ont su figurer la neige. Les techniques particulières de l’estampe japonaise de la période Edo jusqu’à l’époque contemporaine du shin-hanga (mouvement artistique japonais du 20e siècle au Japon, périodes Taisho et Shōwa) ont favorisé, en jouant notamment avec les contrastes, l’expression de ce blanc particulier et de ses nuances poudreuses ou glacées. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

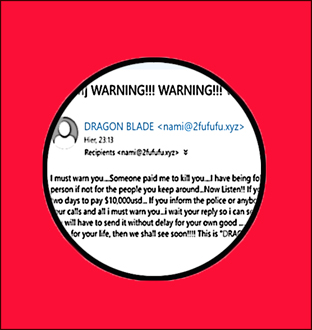

Avec le développement des boîtes aux lettres électroniques sont très vites apparus les dossiers contenant des messages indésirables. Et il faut bien y jeter un œil de temps en temps car les systèmes de filtrage, par effet de zèle, identifient comme non sollicitées des missives qui ne mériteraient pas une telle mise à l’index. Ces courriers mal aiguillés sont au moins dignes d’être lus, même s’ils ne correspondent pas, loin s’en faut, à un désir proprement dit. La boîte aux lettres des Soirées de Paris et de son principal animateur n’échappe pas aux messages de masse, mais l’un de ceux reçus cette semaine, retenait l’attention. Sous l’objet « warning », un certain monsieur « Dragon Blade » prévenait l’auteur de ces lignes qu’il faisait l’objet d’un contrat.

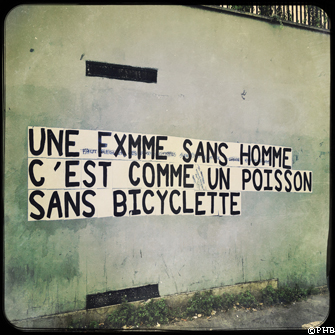

Avec le développement des boîtes aux lettres électroniques sont très vites apparus les dossiers contenant des messages indésirables. Et il faut bien y jeter un œil de temps en temps car les systèmes de filtrage, par effet de zèle, identifient comme non sollicitées des missives qui ne mériteraient pas une telle mise à l’index. Ces courriers mal aiguillés sont au moins dignes d’être lus, même s’ils ne correspondent pas, loin s’en faut, à un désir proprement dit. La boîte aux lettres des Soirées de Paris et de son principal animateur n’échappe pas aux messages de masse, mais l’un de ceux reçus cette semaine, retenait l’attention. Sous l’objet « warning », un certain monsieur « Dragon Blade » prévenait l’auteur de ces lignes qu’il faisait l’objet d’un contrat.  Les murs de Paris se garnissent depuis quelques mois de slogans féministes dont l’idée portée déconcerte quelquefois. Celui-là, qui figure sur un mur de la rue du groupe Manouchian dans le vingtième arrondissement, nous explique en termes imagés qu’une femme peut parfaitement se passer d’un homme comme le poisson d’une bicyclette. À quelques encâblures de l’endroit, rue de Belleville, une autre revendication souligne en poussant le bouchon jusqu’aux limites de l’absurde: « nos cunnis valent mieux que leurs profits. » Ainsi vont les murs de la capitale, dans un langage pariétal immémorial qui doit bien remonter jusqu’aux hommes des cavernes. Et qui coïncide avec la sortie d’un livre ambitieux intitulé « Rébellion! » retraçant « l’histoire mondiale de l’art contestataire ».

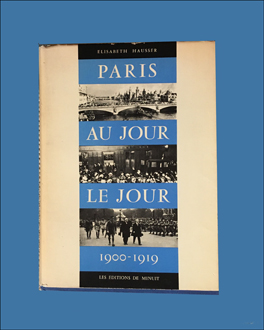

Les murs de Paris se garnissent depuis quelques mois de slogans féministes dont l’idée portée déconcerte quelquefois. Celui-là, qui figure sur un mur de la rue du groupe Manouchian dans le vingtième arrondissement, nous explique en termes imagés qu’une femme peut parfaitement se passer d’un homme comme le poisson d’une bicyclette. À quelques encâblures de l’endroit, rue de Belleville, une autre revendication souligne en poussant le bouchon jusqu’aux limites de l’absurde: « nos cunnis valent mieux que leurs profits. » Ainsi vont les murs de la capitale, dans un langage pariétal immémorial qui doit bien remonter jusqu’aux hommes des cavernes. Et qui coïncide avec la sortie d’un livre ambitieux intitulé « Rébellion! » retraçant « l’histoire mondiale de l’art contestataire ».  C’était l’époque où la ramification du métro parisien prenait son essor. Ce début de siècle était tellement pressé d’aller et venir autrement qu’à cheval que le sol des trottoirs s’effondrait régulièrement sous la poussée du métro en construction. Les nouveaux modes de transport faisaient le miel des gazettes comme ce 22 mars 1913 où le conducteur d’un tramway qui manœuvrait place de Clichy constata que son système de freinage ne répondait plus. On l’appelait le « watman » parce que l’engin était électrique. Hurlant à qui voulait bien l’entendre qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule, il a défoncé un fiacre, une arroseuse municipale, une fleuriste et une voiture de charbonnier. Dévalant la pente à toute allure, empruntant la rue de Rome, le boulevard Haussmann, rien ne pouvait plus freiner sa course jusqu’à ce qu’il s’encastre quelque part dans la rue Tronchet. Cette mésaventure a été repérée dans un livre édité en 1968 par les Éditions de minuit, dont le propos était de recenser l’actualité, essentiellement parisienne, entre 1900 et 1919.

C’était l’époque où la ramification du métro parisien prenait son essor. Ce début de siècle était tellement pressé d’aller et venir autrement qu’à cheval que le sol des trottoirs s’effondrait régulièrement sous la poussée du métro en construction. Les nouveaux modes de transport faisaient le miel des gazettes comme ce 22 mars 1913 où le conducteur d’un tramway qui manœuvrait place de Clichy constata que son système de freinage ne répondait plus. On l’appelait le « watman » parce que l’engin était électrique. Hurlant à qui voulait bien l’entendre qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule, il a défoncé un fiacre, une arroseuse municipale, une fleuriste et une voiture de charbonnier. Dévalant la pente à toute allure, empruntant la rue de Rome, le boulevard Haussmann, rien ne pouvait plus freiner sa course jusqu’à ce qu’il s’encastre quelque part dans la rue Tronchet. Cette mésaventure a été repérée dans un livre édité en 1968 par les Éditions de minuit, dont le propos était de recenser l’actualité, essentiellement parisienne, entre 1900 et 1919.  Reconnue capitale de l’Art nouveau (l’hôtel Tassel de l’architecte Victor Horta est considéré comme une œuvre-phare), Bruxelles est moins souvent citée en ce qui concerne les grands mouvements d’avant-garde apparus en Europe après les années-catastrophes 1914-1918. Une passionnante exposition visible jusqu’au 9 août au CIVA de Bruxelles montre la vitalité et la hardiesse d’un groupe de jeunes gens décidés à bousculer les habitudes et imposer de nouvelles références autant dans les arts que dans les différents domaines de la vie courante.

Reconnue capitale de l’Art nouveau (l’hôtel Tassel de l’architecte Victor Horta est considéré comme une œuvre-phare), Bruxelles est moins souvent citée en ce qui concerne les grands mouvements d’avant-garde apparus en Europe après les années-catastrophes 1914-1918. Une passionnante exposition visible jusqu’au 9 août au CIVA de Bruxelles montre la vitalité et la hardiesse d’un groupe de jeunes gens décidés à bousculer les habitudes et imposer de nouvelles références autant dans les arts que dans les différents domaines de la vie courante.  Il faut en convenir à regret. Les occasions de tomber en pâmoison se font rares. C’est bien dommage car rien que l’emploi du passé simple « nous nous pâmâmes » , avec le rarissime double usage de l’accent circonflexe, enchante le calligraphe bien plus que le « nous nous pâmassions » qui perd hélas l’un de ses chapeaux dans les eaux troubles du subjonctif imparfait. Il n’est pas vraiment exact d’ailleurs, de déplorer la rareté des occasions. Sauf à supposer que nulle circonstance ne vaut plus pâmoison, c’est surtout le mot qui s’est perdu. Le vingtième siècle l’a fatigué. Le suivant l’a achevé.

Il faut en convenir à regret. Les occasions de tomber en pâmoison se font rares. C’est bien dommage car rien que l’emploi du passé simple « nous nous pâmâmes » , avec le rarissime double usage de l’accent circonflexe, enchante le calligraphe bien plus que le « nous nous pâmassions » qui perd hélas l’un de ses chapeaux dans les eaux troubles du subjonctif imparfait. Il n’est pas vraiment exact d’ailleurs, de déplorer la rareté des occasions. Sauf à supposer que nulle circonstance ne vaut plus pâmoison, c’est surtout le mot qui s’est perdu. Le vingtième siècle l’a fatigué. Le suivant l’a achevé.  Aujourd’hui, Saravouth est «homeless» à New York. Il gagne quelques dollars en jouant aux échecs avec qui voudra sur une petite table qu’il installe tous les matins à la sortie de la station Union Square. Ses partenaires, pour une partie ou deux, ne connaissent rien de l’histoire très mouvementée de Saravouth. Il ne leur lâche que quelques bribes et une question : «Vous avez lu l’Odyssée ?» Il doit beaucoup à Ulysse, son plus solide réconfort dans la traversée des années aussi sombres que chaotiques du Cambodge des années soixante-dix. Phnom Penh aurait pu être l’Ithaque de Saravouth. Ni les soldats de Lon Nol, ni les milices khmères ne lui ont jamais offert de retour, à lui qui n’était qu’un gosse.

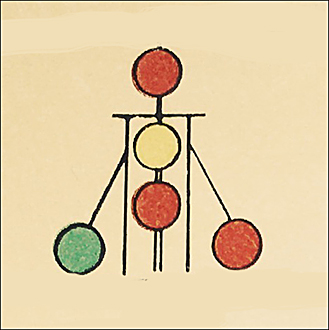

Aujourd’hui, Saravouth est «homeless» à New York. Il gagne quelques dollars en jouant aux échecs avec qui voudra sur une petite table qu’il installe tous les matins à la sortie de la station Union Square. Ses partenaires, pour une partie ou deux, ne connaissent rien de l’histoire très mouvementée de Saravouth. Il ne leur lâche que quelques bribes et une question : «Vous avez lu l’Odyssée ?» Il doit beaucoup à Ulysse, son plus solide réconfort dans la traversée des années aussi sombres que chaotiques du Cambodge des années soixante-dix. Phnom Penh aurait pu être l’Ithaque de Saravouth. Ni les soldats de Lon Nol, ni les milices khmères ne lui ont jamais offert de retour, à lui qui n’était qu’un gosse.  À observer son œuvre, il n’est pas tout à fait impossible de supposer que Kandinsky eut trouvé dans la signalétique maritime, une part de son inspiration. Cette géométrie particulière, ornée de ronds colorés, signifie toutes sortes de choses. Avec trois ronds jaunes verticaux, flanqués à la base de deux cercles de même surface emplis de vert et de rouge, c’est un navire à vapeur remorquant plusieurs bâtiments qui s’annonce. Les situations les plus complexes ont leurs codes jusqu’à celui (ci-contre) traduisant un « bâtiment occupé à réparer un câble télégraphique ayant de l’erre ».

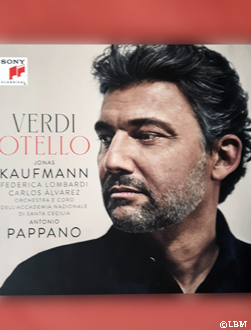

À observer son œuvre, il n’est pas tout à fait impossible de supposer que Kandinsky eut trouvé dans la signalétique maritime, une part de son inspiration. Cette géométrie particulière, ornée de ronds colorés, signifie toutes sortes de choses. Avec trois ronds jaunes verticaux, flanqués à la base de deux cercles de même surface emplis de vert et de rouge, c’est un navire à vapeur remorquant plusieurs bâtiments qui s’annonce. Les situations les plus complexes ont leurs codes jusqu’à celui (ci-contre) traduisant un « bâtiment occupé à réparer un câble télégraphique ayant de l’erre ».  J’ai souvent évoqué l’Allemand Jonas Kaufmann comme «le plus grand et le plus beau ténor du monde» (14 décembre 2015, 22 mars 2016, 28 janvier 2017, 19 novembre 2019). Ce n’était qu’une formule, bien sûr, façon de dire qu’il cumule d’incroyables qualités rarement réunies en un seul ténor.

J’ai souvent évoqué l’Allemand Jonas Kaufmann comme «le plus grand et le plus beau ténor du monde» (14 décembre 2015, 22 mars 2016, 28 janvier 2017, 19 novembre 2019). Ce n’était qu’une formule, bien sûr, façon de dire qu’il cumule d’incroyables qualités rarement réunies en un seul ténor. Sur un des murs, la silhouette d’un paysan conduisant son âne surprend. Ce n’est qu’une ombre, mais la duperie technologique fonctionne. Si l’exposition du Grand Palais consacrée à Pompéi à partir du premier juillet se veut effectivement « immersive », le contrat est rempli. Surtout quand retentit dans la salle le sourd bruit de l’éruption du Vésuve. Celle qui calcina et conserva les restes de la cité italienne à la fin de l’été 79. Un petit film épatant restitue ce qui s’est passé avec un super panorama vu du cratère. Les habitants de Pompéi ont commencé par subir une pluie de pierres ponce. Et puis le volcan a fini par cracher son trop plein de rancœur, figeant la vie des gens en pleine action, en méditation tranquille aux latrines ou qui sait, dans leur sommeil. L’histoire de Pompéi est un succès qui n’est pas proche de se démentir depuis qu’en 1748, le roi d’Espagne Charles III de Bourbon a ordonné les premières fouilles. Cependant il ne faut pas oublier Pline le Jeune dont la correspondance juste après coup, commandée par l’historien Tacite, a fourni moult détails jugés fiables.

Sur un des murs, la silhouette d’un paysan conduisant son âne surprend. Ce n’est qu’une ombre, mais la duperie technologique fonctionne. Si l’exposition du Grand Palais consacrée à Pompéi à partir du premier juillet se veut effectivement « immersive », le contrat est rempli. Surtout quand retentit dans la salle le sourd bruit de l’éruption du Vésuve. Celle qui calcina et conserva les restes de la cité italienne à la fin de l’été 79. Un petit film épatant restitue ce qui s’est passé avec un super panorama vu du cratère. Les habitants de Pompéi ont commencé par subir une pluie de pierres ponce. Et puis le volcan a fini par cracher son trop plein de rancœur, figeant la vie des gens en pleine action, en méditation tranquille aux latrines ou qui sait, dans leur sommeil. L’histoire de Pompéi est un succès qui n’est pas proche de se démentir depuis qu’en 1748, le roi d’Espagne Charles III de Bourbon a ordonné les premières fouilles. Cependant il ne faut pas oublier Pline le Jeune dont la correspondance juste après coup, commandée par l’historien Tacite, a fourni moult détails jugés fiables.