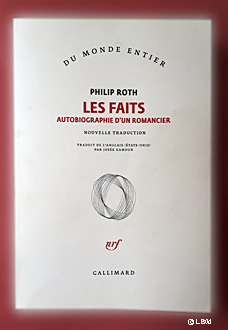

Les Éditions Gallimard ont fait beaucoup de bruit médiatique récemment au sujet de la nouvelle traduction du livre de Philip Roth intitulé «Les Faits, Autobiographie d’un romancier». Nouvelle traduction signée Josée Kamoun, déjà traductrice de certains Roth, qui a jugé pertinent de reconsidérer ces (soi-disant) mémoires à la lumière de toute son œuvre, et alors que l’auteur a disparu le 22 mai 2018 (voir mon article du 25 mai 2018).

Les Éditions Gallimard ont fait beaucoup de bruit médiatique récemment au sujet de la nouvelle traduction du livre de Philip Roth intitulé «Les Faits, Autobiographie d’un romancier». Nouvelle traduction signée Josée Kamoun, déjà traductrice de certains Roth, qui a jugé pertinent de reconsidérer ces (soi-disant) mémoires à la lumière de toute son œuvre, et alors que l’auteur a disparu le 22 mai 2018 (voir mon article du 25 mai 2018).

Roth a 55 ans quand il publie «Les Faits» aux États-Unis en 1988, et il est déjà considéré depuis pas mal de temps comme un auteur américain majeur, et ce depuis son premier recueil de nouvelles «Good Bye, Columbus», gratifié en 1960 du National Book Award (une première pour un premier livre), le National Book Critics Circle Award venant couronner « La Contrevie » en 1986. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Ce fut l’un des grands événements médiatiques de l’année. Le jeudi 22 janvier 1981, la télévision française retransmettait en direct du quai Conti la réception de la première académicienne élue quelques mois plus tôt au fauteuil de Roger Caillois. Marguerite de Crayencour, dite Marguerite Yourcenar, auteur(e) d’un certain nombre d’ouvrages de grande réputation, en particulier “L’Œuvre au noir“ et “Les Mémoires d’Hadrien“, avait obtenu en mars 1980 vingt voix, contre douze à l’ornithologue Jean Dorst, trois bulletins marqués d’une croix et un bulletin blanc. En 345 ans d’existence de l’Académie française, cette élection d’une femme était historique. L’événement connut un énorme écho, bien au-delà de nos frontières.

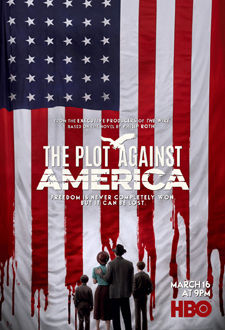

Ce fut l’un des grands événements médiatiques de l’année. Le jeudi 22 janvier 1981, la télévision française retransmettait en direct du quai Conti la réception de la première académicienne élue quelques mois plus tôt au fauteuil de Roger Caillois. Marguerite de Crayencour, dite Marguerite Yourcenar, auteur(e) d’un certain nombre d’ouvrages de grande réputation, en particulier “L’Œuvre au noir“ et “Les Mémoires d’Hadrien“, avait obtenu en mars 1980 vingt voix, contre douze à l’ornithologue Jean Dorst, trois bulletins marqués d’une croix et un bulletin blanc. En 345 ans d’existence de l’Académie française, cette élection d’une femme était historique. L’événement connut un énorme écho, bien au-delà de nos frontières.  La sortie en DVD de la série “The Plot Against America” (1) prévue pour le 21 octobre prochain, après le succès rencontré par sa diffusion en France sur OCS au printemps dernier, est l’occasion de se plonger (ou se replonger) dans la lecture du roman éponyme de Philip Roth, “Le complot contre l’Amérique” (2004), dont elle est adaptée. Le romancier récemment disparu (2), auteur majeur de la littérature américaine, y fait, une fois de plus, montre de son immense talent à travers une chronique inventée, et parfaitement crédible, de l’Amérique à un moment charnière de son histoire. Une œuvre d’une grande intelligence, tout aussi captivante que bouleversante.

La sortie en DVD de la série “The Plot Against America” (1) prévue pour le 21 octobre prochain, après le succès rencontré par sa diffusion en France sur OCS au printemps dernier, est l’occasion de se plonger (ou se replonger) dans la lecture du roman éponyme de Philip Roth, “Le complot contre l’Amérique” (2004), dont elle est adaptée. Le romancier récemment disparu (2), auteur majeur de la littérature américaine, y fait, une fois de plus, montre de son immense talent à travers une chronique inventée, et parfaitement crédible, de l’Amérique à un moment charnière de son histoire. Une œuvre d’une grande intelligence, tout aussi captivante que bouleversante.  Le monde se divise en deux catégories : ceux qui aiment les voyages et ceux qui les redoutent. Il y a aussi ceux qui adorent les hôtels et ceux qui les considèrent comme une désagréable nécessité. Il existe encore une autre catégorie, plus rare et peut-être plus raffinée. Elle est constituée de ceux qui rêvent de passer leur vie à l’hôtel… et ne sont pas forcément amateurs de voyages. C’est surtout parmi les artistes et écrivains que l’on trouve ces voyageurs immobiles. Disparu en 2008 à l’âge de 94 ans, l’écrivain égyptien Albert Cossery, auteur notamment de “Mendiants et orgueilleux“, a résidé plus de soixante ans dans la même chambre de l’hôtel de la Louisiane, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Dans un autre registre, on sait que la comédienne Pauline Carton, très populaire au théâtre et au cinéma entre 1930 et 1960 grâce à ses rôles de concierge ou de femme de chambre, n’avait jamais, dans sa vie d’adulte, vécu ailleurs qu’à l’hôtel.

Le monde se divise en deux catégories : ceux qui aiment les voyages et ceux qui les redoutent. Il y a aussi ceux qui adorent les hôtels et ceux qui les considèrent comme une désagréable nécessité. Il existe encore une autre catégorie, plus rare et peut-être plus raffinée. Elle est constituée de ceux qui rêvent de passer leur vie à l’hôtel… et ne sont pas forcément amateurs de voyages. C’est surtout parmi les artistes et écrivains que l’on trouve ces voyageurs immobiles. Disparu en 2008 à l’âge de 94 ans, l’écrivain égyptien Albert Cossery, auteur notamment de “Mendiants et orgueilleux“, a résidé plus de soixante ans dans la même chambre de l’hôtel de la Louisiane, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Dans un autre registre, on sait que la comédienne Pauline Carton, très populaire au théâtre et au cinéma entre 1930 et 1960 grâce à ses rôles de concierge ou de femme de chambre, n’avait jamais, dans sa vie d’adulte, vécu ailleurs qu’à l’hôtel.  Le soir, quand vient l’heure de la fermeture des squares, les gardiens des lieux s’époumonent au bec de leur sifflet. Il est, à ce propos, temps de remarquer que l’usage du sifflement touche à sa fin. La présomption de harcèlement fait que plus personne ne siffle les filles (ou les garçons). Les TGV n’ont que faire des habitudes de leurs aïeux à vapeur. Il y a beau temps que la police ne fait plus la circulation aux carrefours et désormais, l’usage d’un masque terrasse toute ambition d’ouvrir les lèvres afin de siffloter. À vrai dire le masque n’y est pour rien, c’est l’époque qui manque de légèreté. Tant d’urgences convoquent le citoyen certifié coupable d’un peu tout à la fois qu’il en oublie la simple gaieté de siffler. S’y abandonner reviendrait à injurier l’actualité.

Le soir, quand vient l’heure de la fermeture des squares, les gardiens des lieux s’époumonent au bec de leur sifflet. Il est, à ce propos, temps de remarquer que l’usage du sifflement touche à sa fin. La présomption de harcèlement fait que plus personne ne siffle les filles (ou les garçons). Les TGV n’ont que faire des habitudes de leurs aïeux à vapeur. Il y a beau temps que la police ne fait plus la circulation aux carrefours et désormais, l’usage d’un masque terrasse toute ambition d’ouvrir les lèvres afin de siffloter. À vrai dire le masque n’y est pour rien, c’est l’époque qui manque de légèreté. Tant d’urgences convoquent le citoyen certifié coupable d’un peu tout à la fois qu’il en oublie la simple gaieté de siffler. S’y abandonner reviendrait à injurier l’actualité.  Même s’il est un peu réducteur, le titre donné donné par la Carus Gallery de New-York en 1982 au peintre français Felix Del Marle, « French Futurist », n’était pas mensonger. Le peintre né dans le nord de la France en 1889 est effectivement l’un des rares artistes français à s’être illustré dans le mouvement futuriste dès ses premières manifestations à Paris. Tout juste âgé de 23 ans, le jeune homme, qui avait rompu avec sa famille pour se consacrer exclusivement à son art, adhéra pleinement aux théories prônées par un groupe d’intellectuels italiens menés par le poète Tomasso Marinetti. Ce futurisme vantait la vitesse, la mécanisation, le machinisme, en somme tout ce qui constituait la modernité industrielle.

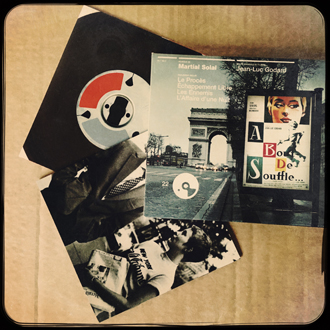

Même s’il est un peu réducteur, le titre donné donné par la Carus Gallery de New-York en 1982 au peintre français Felix Del Marle, « French Futurist », n’était pas mensonger. Le peintre né dans le nord de la France en 1889 est effectivement l’un des rares artistes français à s’être illustré dans le mouvement futuriste dès ses premières manifestations à Paris. Tout juste âgé de 23 ans, le jeune homme, qui avait rompu avec sa famille pour se consacrer exclusivement à son art, adhéra pleinement aux théories prônées par un groupe d’intellectuels italiens menés par le poète Tomasso Marinetti. Ce futurisme vantait la vitesse, la mécanisation, le machinisme, en somme tout ce qui constituait la modernité industrielle.  On ne sait pas si Jean-Luc Godard ferait preuve de la même modestie que le musicien qu’il avait recruté pour son film « À bout de souffle » (1960). Alors que la musique de Martial Solal, composée pour l’occasion, nous apparaît à nous spectateurs comme indissociable du symbole cinématographique de la nouvelle vague. Martial Solal, qui aura 93 ans le 23 août, disait en 2002 à l’occasion de la parution d’une collection de musiques de films créée par la marque Universal, que si « À bout de souffle » n’avait pas existé, la musique imaginée pour accompagner Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo à l’écran, n’aurait pas rencontré « d’intérêt particulier ». Voire. Quand on l’écoute en faisant mentalement abstraction du film, elle se suffit à elle-même. C’est du bon, du très bon jazz qui a su s’affranchir de l’époque qu’il caractérisait.

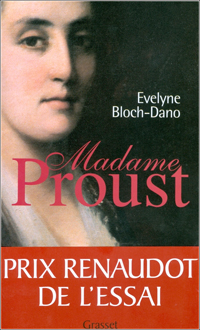

On ne sait pas si Jean-Luc Godard ferait preuve de la même modestie que le musicien qu’il avait recruté pour son film « À bout de souffle » (1960). Alors que la musique de Martial Solal, composée pour l’occasion, nous apparaît à nous spectateurs comme indissociable du symbole cinématographique de la nouvelle vague. Martial Solal, qui aura 93 ans le 23 août, disait en 2002 à l’occasion de la parution d’une collection de musiques de films créée par la marque Universal, que si « À bout de souffle » n’avait pas existé, la musique imaginée pour accompagner Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo à l’écran, n’aurait pas rencontré « d’intérêt particulier ». Voire. Quand on l’écoute en faisant mentalement abstraction du film, elle se suffit à elle-même. C’est du bon, du très bon jazz qui a su s’affranchir de l’époque qu’il caractérisait.  La lecture de “À la recherche du temps perdu” (1) nous mène à suivre le narrateur dans ses souvenirs et concomitamment à nous immiscer dans l’existence même de Marcel Proust (1871-1922). Les personnages et lieux indissociables du grand œuvre renvoient à la vie de son auteur, à sa famille, ses amis et ses nombreuses relations mondaines puisque Proust, sous l’apparence de la fiction, a fait une œuvre littéraire de ce temps perdu et retrouvé de sa propre vie. Jeanne Proust (1849-1905), sa mère, y occupe une place prépondérante et la biographie de cette dernière par Évelyne Bloch-Dano, “Madame Proust” (2004), met en lumière une femme hors du commun, dont la relation avec son fils aîné fut aussi fusionnelle qu’exceptionnelle, tout en faisant revivre sous nos yeux nombre de modèles proustiens. Une plongée des plus plaisantes dans l’univers du grand Marcel.

La lecture de “À la recherche du temps perdu” (1) nous mène à suivre le narrateur dans ses souvenirs et concomitamment à nous immiscer dans l’existence même de Marcel Proust (1871-1922). Les personnages et lieux indissociables du grand œuvre renvoient à la vie de son auteur, à sa famille, ses amis et ses nombreuses relations mondaines puisque Proust, sous l’apparence de la fiction, a fait une œuvre littéraire de ce temps perdu et retrouvé de sa propre vie. Jeanne Proust (1849-1905), sa mère, y occupe une place prépondérante et la biographie de cette dernière par Évelyne Bloch-Dano, “Madame Proust” (2004), met en lumière une femme hors du commun, dont la relation avec son fils aîné fut aussi fusionnelle qu’exceptionnelle, tout en faisant revivre sous nos yeux nombre de modèles proustiens. Une plongée des plus plaisantes dans l’univers du grand Marcel.  C’est juste une façon de dire, on l’aura compris. Car le port du masque est aussi devenu une bonne excuse pour éviter d’embrasser à qui mieux-mieux, surtout dans le sud où les bises entre personnes vont jusqu’à deux allers et deux retours de joue à joue. Mais on ne peut plus se sourire. Même faire la gueule est devenu vain. Il n’y a qu’en plein air et en l’occurrence sur les plages que l’on pourra voir, à compter du premier août, la bouche de notre prochain. Et encore, précaution oblige, nombreux sont ceux qui portent et porteront le masque à l’extérieur. Cela fera au final de belles traces de bronzage rectangulaires. Désormais, l’haleine n’est plus ni mauvaise ni fraîche, elle est suspecte, menaçante. Et tout cela pourrait durer encore des mois à écouter ceux qui savent.

C’est juste une façon de dire, on l’aura compris. Car le port du masque est aussi devenu une bonne excuse pour éviter d’embrasser à qui mieux-mieux, surtout dans le sud où les bises entre personnes vont jusqu’à deux allers et deux retours de joue à joue. Mais on ne peut plus se sourire. Même faire la gueule est devenu vain. Il n’y a qu’en plein air et en l’occurrence sur les plages que l’on pourra voir, à compter du premier août, la bouche de notre prochain. Et encore, précaution oblige, nombreux sont ceux qui portent et porteront le masque à l’extérieur. Cela fera au final de belles traces de bronzage rectangulaires. Désormais, l’haleine n’est plus ni mauvaise ni fraîche, elle est suspecte, menaçante. Et tout cela pourrait durer encore des mois à écouter ceux qui savent.  Toutes les maisons d’opéra ayant dû fermer ces derniers mois et l’incertitude régnant plus ou moins sur leur réouverture, certaines nous proposent sur internet dès maintenant, en lot de consolation, une sélection de leurs productions récentes.

Toutes les maisons d’opéra ayant dû fermer ces derniers mois et l’incertitude régnant plus ou moins sur leur réouverture, certaines nous proposent sur internet dès maintenant, en lot de consolation, une sélection de leurs productions récentes.