Le musée des Arts décoratifs propose une réflexion centrée sur « l’intime », sous-titrée « de la chambre aux réseaux sociaux ». L’exposition s’organise sur six thèmes: l’intime et l’habitation, l’intime sous son apparence, l’intime dans sa libido, l’intime exhibé, l’intime volé, et, finalement, l’intime ultime du chroniqueur de soi-même, le rédacteur de ses notes quotidiennes. L’intime, du latin intimus, concerne sa propre intériorité, et, par extension, ce que l’on cache aux autres, selon des règles de bonnes mœurs. Règles variables avec le temps et les circonstances. L’intime est ce qu’un intrus peut surprendre. L’intrus, celui qui pénètre quelque part sans y être désiré. Dans la quasi-totalité des sujets illustrés par un choix d’objets ou de représentations significatifs, un lieu géométrique, le corps, à la croisée de la pudeur et de l’indécence. Tout commence ici par un gigantesque trou de serrure, bordé du rouge de l’interdit. Pour le prix d’un billet, les organisateurs vont plonger le visiteur dans le voyeurisme. Ils l’emmènent « au cœur de nos jardins secrets….du XVIIIe siècle à aujourd’hui, dans le contexte occidental ». Ils révèlent comment cet intime s’est peu à peu transformé, en fonction des progrès de l’urbanisme, de l’hygiène, des moyens de communication ou de surveillance. Continuer la lecture

Le musée des Arts décoratifs propose une réflexion centrée sur « l’intime », sous-titrée « de la chambre aux réseaux sociaux ». L’exposition s’organise sur six thèmes: l’intime et l’habitation, l’intime sous son apparence, l’intime dans sa libido, l’intime exhibé, l’intime volé, et, finalement, l’intime ultime du chroniqueur de soi-même, le rédacteur de ses notes quotidiennes. L’intime, du latin intimus, concerne sa propre intériorité, et, par extension, ce que l’on cache aux autres, selon des règles de bonnes mœurs. Règles variables avec le temps et les circonstances. L’intime est ce qu’un intrus peut surprendre. L’intrus, celui qui pénètre quelque part sans y être désiré. Dans la quasi-totalité des sujets illustrés par un choix d’objets ou de représentations significatifs, un lieu géométrique, le corps, à la croisée de la pudeur et de l’indécence. Tout commence ici par un gigantesque trou de serrure, bordé du rouge de l’interdit. Pour le prix d’un billet, les organisateurs vont plonger le visiteur dans le voyeurisme. Ils l’emmènent « au cœur de nos jardins secrets….du XVIIIe siècle à aujourd’hui, dans le contexte occidental ». Ils révèlent comment cet intime s’est peu à peu transformé, en fonction des progrès de l’urbanisme, de l’hygiène, des moyens de communication ou de surveillance. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

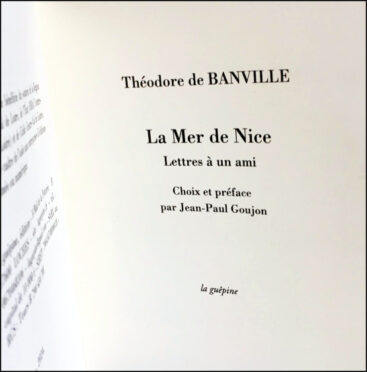

Ce n’est pas pour ses seules qualités littéraires que la ville de Nice a donné le nom de Théodore de Banville (1823-1891) à une de ses rues (quartier Libération) ainsi qu’à un petit jardin public offrant une jolie vue sur l’entrée du port. C’est surtout parce que le poète, ami de Victor Hugo et de Baudelaire, est l’auteur d’un ouvrage entièrement consacré à la gloire de la ville: « La Mer de Nice, Lettres à un ami », publié en 1860 par Poulet-Malassis, le fameux éditeur des « Fleurs du Mal ». Une nouvelle édition présentée et commentée par Jean-Paul Goujon propose fort opportunément de larges extraits de ces sept Lettres qui furent d’abord réservées aux lecteurs du journal parisien Le Moniteur, avant d’être regroupées dans un seul ouvrage. Le texte d’introduction, ainsi que les notes, seront d’un grand intérêt pour le lecteur d’aujourd’hui, car les références culturelles de Banville n’ont pas toujours traversé les époques. Cela n’altère en rien la qualité du style et le plaisir gourmand de la lecture: on peut difficilement aller plus loin dans l’éloge d’un lieu, d’une région. « Le livre est parcouru d’une sorte de hennissement de bonheur », remarque Jean-Paul Goujon.

Ce n’est pas pour ses seules qualités littéraires que la ville de Nice a donné le nom de Théodore de Banville (1823-1891) à une de ses rues (quartier Libération) ainsi qu’à un petit jardin public offrant une jolie vue sur l’entrée du port. C’est surtout parce que le poète, ami de Victor Hugo et de Baudelaire, est l’auteur d’un ouvrage entièrement consacré à la gloire de la ville: « La Mer de Nice, Lettres à un ami », publié en 1860 par Poulet-Malassis, le fameux éditeur des « Fleurs du Mal ». Une nouvelle édition présentée et commentée par Jean-Paul Goujon propose fort opportunément de larges extraits de ces sept Lettres qui furent d’abord réservées aux lecteurs du journal parisien Le Moniteur, avant d’être regroupées dans un seul ouvrage. Le texte d’introduction, ainsi que les notes, seront d’un grand intérêt pour le lecteur d’aujourd’hui, car les références culturelles de Banville n’ont pas toujours traversé les époques. Cela n’altère en rien la qualité du style et le plaisir gourmand de la lecture: on peut difficilement aller plus loin dans l’éloge d’un lieu, d’une région. « Le livre est parcouru d’une sorte de hennissement de bonheur », remarque Jean-Paul Goujon.  Quand la porte de prison se referme et qu’il n’y a plus qu’à attendre au milieu de gens que l’on n’a pas choisis, il sonne intérieurement comme un glas tout vibrant de malveillance. Ayant à peine posé le pied sur le sol algérien, l’écrivain Boualem Sansal a été arrêté par la police et incarcéré dans la foulée, au motif d’atteinte à l’unité nationale. Le chef d’accusation est pour le moins baroque. Son spectre est bien trop large pour être honnête. S’il fallait en France, envoyer au ballon l’ensemble des écrivains se montrant ou s’étant montrés critiques envers l’État, ce serait tantôt midi. En tout cas, un pouvoir qui met en taule un écrivain pour subversion, jubile probablement à l’idée d’imposer à un intellectuel, de côtoyer des droits communs dans des établissements saturés. L’humiliation fait partie de la peine. Être détenteur du grand prix du roman de l’Académie française (2015) pour son roman « 2084: la fin du monde », ne vaut plus rien désormais pour Boualem Sansal. Et on a beau se dire qu’en l’occurrence, les autorités algériennes se déshonorent, la consolation est un peu maigre, surtout pour le premier concerné. Aveu de faiblesse, paranoïa: embastiller des écrivains est mauvais signe et on ne peut s’empêcher de penser à Voltaire qui fut emprisonné à deux reprises, la première fois pour avoir critiqué le Régent. À soixante-quinze ans, Boualem Sansal se retrouve quant à lui, bouclé dans un drôle d’Ehpad.

Quand la porte de prison se referme et qu’il n’y a plus qu’à attendre au milieu de gens que l’on n’a pas choisis, il sonne intérieurement comme un glas tout vibrant de malveillance. Ayant à peine posé le pied sur le sol algérien, l’écrivain Boualem Sansal a été arrêté par la police et incarcéré dans la foulée, au motif d’atteinte à l’unité nationale. Le chef d’accusation est pour le moins baroque. Son spectre est bien trop large pour être honnête. S’il fallait en France, envoyer au ballon l’ensemble des écrivains se montrant ou s’étant montrés critiques envers l’État, ce serait tantôt midi. En tout cas, un pouvoir qui met en taule un écrivain pour subversion, jubile probablement à l’idée d’imposer à un intellectuel, de côtoyer des droits communs dans des établissements saturés. L’humiliation fait partie de la peine. Être détenteur du grand prix du roman de l’Académie française (2015) pour son roman « 2084: la fin du monde », ne vaut plus rien désormais pour Boualem Sansal. Et on a beau se dire qu’en l’occurrence, les autorités algériennes se déshonorent, la consolation est un peu maigre, surtout pour le premier concerné. Aveu de faiblesse, paranoïa: embastiller des écrivains est mauvais signe et on ne peut s’empêcher de penser à Voltaire qui fut emprisonné à deux reprises, la première fois pour avoir critiqué le Régent. À soixante-quinze ans, Boualem Sansal se retrouve quant à lui, bouclé dans un drôle d’Ehpad. D’emblée, on est attiré par le personnage qui figure sur la couverture. Il a un côté Petit Prince, mais en plus turbulent. Au fil des pages, on suit les évolutions de cette jeune femme capable des positions les plus acrobatiques. Elle doit pratiquer le skate, ou être une excellente break dancer. Imaginé par la dessinatrice Marion Ferraud, dont le pinceau est aussi souple que les figures qu’elle représente, ce personnage pourrait servir de guide au lecteur pénétrant dans le monde à la fois familier et singulier de Philippe Bonnet. Après « Textes de variété moderne » (2019, Éditions Bleu&Jaune), le journaliste qui a redonné vie aux Soirées de Paris propose cette fois un ouvrage poétique au titre sibyllin: « Soyons snobs en attendant le retour des papillons ». Pour déconcertante qu’elle soit, la formule peut donner le ton du recueil. Pas de prétentions métaphysiques, pas de messages, pas de préciosités … si ce n’est parfois pour la beauté du mot, pour son exotisme, pour sa couleur. Plus flâneur que voyageur, plus citadin que campagnard, Philippe Bonnet trouve son inspiration dans l’environnement immédiat, et explore le banal pour en extraire des richesses insoupçonnées.

D’emblée, on est attiré par le personnage qui figure sur la couverture. Il a un côté Petit Prince, mais en plus turbulent. Au fil des pages, on suit les évolutions de cette jeune femme capable des positions les plus acrobatiques. Elle doit pratiquer le skate, ou être une excellente break dancer. Imaginé par la dessinatrice Marion Ferraud, dont le pinceau est aussi souple que les figures qu’elle représente, ce personnage pourrait servir de guide au lecteur pénétrant dans le monde à la fois familier et singulier de Philippe Bonnet. Après « Textes de variété moderne » (2019, Éditions Bleu&Jaune), le journaliste qui a redonné vie aux Soirées de Paris propose cette fois un ouvrage poétique au titre sibyllin: « Soyons snobs en attendant le retour des papillons ». Pour déconcertante qu’elle soit, la formule peut donner le ton du recueil. Pas de prétentions métaphysiques, pas de messages, pas de préciosités … si ce n’est parfois pour la beauté du mot, pour son exotisme, pour sa couleur. Plus flâneur que voyageur, plus citadin que campagnard, Philippe Bonnet trouve son inspiration dans l’environnement immédiat, et explore le banal pour en extraire des richesses insoupçonnées.  Il y a quelques jours à peine, on pouvait suivre en direct l’amarrage d’un vaisseau russe à la Station spatiale internationale, à quelque 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Sur le fil de X (ex-réseau Twitter), à quelques secondes du docking, tandis que Progress s’avançait dans les tout derniers mètres, on pouvait constater que moins de 52.000 personnes suivaient l’événement. Le monde était trop occupé à autre chose pour ce qui est perçu désormais comme de la routine spatiale. Quand bien même l’opération se réalisait sous contrôle à la fois russe et américain, gravement fâchés au sol. Cela fait immanquablement penser à ce poème bien connu d’Alfred de Musset intitulé « Une soirée perdue » et qui disait: « J’étais seul, l’autre soir, au Théâtre Français/Ou presque seul; l’auteur n’avait pas grand succès/Ce n’était que Molière, et nous savons de reste/Que ce grand maladroit, qui fit un jour Alceste/Ignora le bel art de chatouiller l’esprit/Et de servir à point un dénouement bien cuit. » Les gens sont bien trop occupés aux mille tâches de ce nouveau siècle avec des choses nouvelles comme distribuer des « likes » et produire des histoires personnelles sur Instagram, afin de gaver leurs followers toujours en carence de signes d’amour.

Il y a quelques jours à peine, on pouvait suivre en direct l’amarrage d’un vaisseau russe à la Station spatiale internationale, à quelque 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Sur le fil de X (ex-réseau Twitter), à quelques secondes du docking, tandis que Progress s’avançait dans les tout derniers mètres, on pouvait constater que moins de 52.000 personnes suivaient l’événement. Le monde était trop occupé à autre chose pour ce qui est perçu désormais comme de la routine spatiale. Quand bien même l’opération se réalisait sous contrôle à la fois russe et américain, gravement fâchés au sol. Cela fait immanquablement penser à ce poème bien connu d’Alfred de Musset intitulé « Une soirée perdue » et qui disait: « J’étais seul, l’autre soir, au Théâtre Français/Ou presque seul; l’auteur n’avait pas grand succès/Ce n’était que Molière, et nous savons de reste/Que ce grand maladroit, qui fit un jour Alceste/Ignora le bel art de chatouiller l’esprit/Et de servir à point un dénouement bien cuit. » Les gens sont bien trop occupés aux mille tâches de ce nouveau siècle avec des choses nouvelles comme distribuer des « likes » et produire des histoires personnelles sur Instagram, afin de gaver leurs followers toujours en carence de signes d’amour.  Musicien lui-même à ses heures, Ossip Zadkine aimait bien adjoindre à ses personnages sculptés, un instrument évoquant quelque chose comme une lyre ou une mandoline. Dans l’essai quasi-achevé en trois dimensions de son Apollinaire dans les années 40, il avait ainsi bardé le poète, pourtant loin d’être un féru de solfège. Sa statue d’Éluard réalisée au début des années cinquante et visible au jardin du Luxembourg, comporte également un instrument à corde. Et a fortiori, si sa sculpture figurait celle d’une musicienne (ci-contre), l’adjonction d’un appareil, dans sa représentation, devenait obligatoire. Ayant vécu jusqu’à l’âge de 79 ans (en 1967), il aurait aussi bien pu faire une représentation du buste de Charles de Gaulle avec une guitare électrique en bandoulière, mais sans doute par étourderie, il a omis. C’est dans son ancien atelier du 100 rue d’Assas, petit coin charmant de ruralité parisienne, planqué derrière un immeuble, que se tient en ce moment une exposition mettant en scène l’amitié ayant rapproché Zadkine et Modigliani jusqu’en 1919, quelque chose ayant cassé plus tard.

Musicien lui-même à ses heures, Ossip Zadkine aimait bien adjoindre à ses personnages sculptés, un instrument évoquant quelque chose comme une lyre ou une mandoline. Dans l’essai quasi-achevé en trois dimensions de son Apollinaire dans les années 40, il avait ainsi bardé le poète, pourtant loin d’être un féru de solfège. Sa statue d’Éluard réalisée au début des années cinquante et visible au jardin du Luxembourg, comporte également un instrument à corde. Et a fortiori, si sa sculpture figurait celle d’une musicienne (ci-contre), l’adjonction d’un appareil, dans sa représentation, devenait obligatoire. Ayant vécu jusqu’à l’âge de 79 ans (en 1967), il aurait aussi bien pu faire une représentation du buste de Charles de Gaulle avec une guitare électrique en bandoulière, mais sans doute par étourderie, il a omis. C’est dans son ancien atelier du 100 rue d’Assas, petit coin charmant de ruralité parisienne, planqué derrière un immeuble, que se tient en ce moment une exposition mettant en scène l’amitié ayant rapproché Zadkine et Modigliani jusqu’en 1919, quelque chose ayant cassé plus tard.  Après sa création en France par Jean-Pierre Vincent, en 1984, à l’Odéon, avec la troupe de la Comédie-Française, “Le Suicidé” de Nicolaï Erdman (1900-1970) fait aujourd’hui son entrée au Répertoire de la Comédie-Française, dans une mise en scène de Stéphane Varupenne. Le 528e sociétaire, après plusieurs co-mises en scène avec son complice Sébastien Pouderoux (“Les Serge (Gainsbourg point barre)” en 2019 au Studio-Théâtre, puis “Les Précieuses ridicules” de Molière en 2022 au Vieux-Colombier), signe là sa première mise en scène Salle Richelieu, et nous offre un beau spectacle de troupe avec quatorze comédiens et trois musiciens! Comme son titre ne le laisserait pas présager, “Le Suicidé” est une comédie, une comédie satirique s’entend, qui tanguerait du côté de l’existentialisme. Car la pièce cible tout autant la violence du régime soviétique qu’elle questionne la place de l’humain dans le collectif. En sommant le personnage principal de se positionner, la pièce n’est d’ailleurs pas sans faire écho à notre époque…

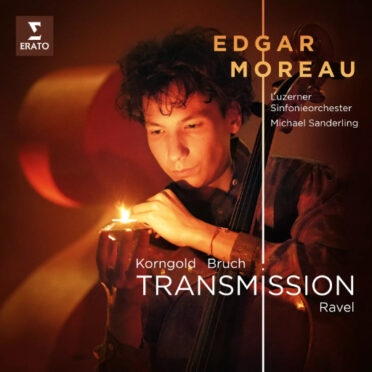

Après sa création en France par Jean-Pierre Vincent, en 1984, à l’Odéon, avec la troupe de la Comédie-Française, “Le Suicidé” de Nicolaï Erdman (1900-1970) fait aujourd’hui son entrée au Répertoire de la Comédie-Française, dans une mise en scène de Stéphane Varupenne. Le 528e sociétaire, après plusieurs co-mises en scène avec son complice Sébastien Pouderoux (“Les Serge (Gainsbourg point barre)” en 2019 au Studio-Théâtre, puis “Les Précieuses ridicules” de Molière en 2022 au Vieux-Colombier), signe là sa première mise en scène Salle Richelieu, et nous offre un beau spectacle de troupe avec quatorze comédiens et trois musiciens! Comme son titre ne le laisserait pas présager, “Le Suicidé” est une comédie, une comédie satirique s’entend, qui tanguerait du côté de l’existentialisme. Car la pièce cible tout autant la violence du régime soviétique qu’elle questionne la place de l’humain dans le collectif. En sommant le personnage principal de se positionner, la pièce n’est d’ailleurs pas sans faire écho à notre époque…  Quel bonheur de retrouver le petit génie là où on l’avait entendu il y a trois ans! C’était en décembre 2021 à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, comme il faut dire maintenant (voir mon article du 6 décembre 2021). Soyons honnête: son visage d’ange du bizarre, sa crinière touffue, sa maturité exceptionnelle en faisaient presque un objet de curiosité depuis pas mal de temps. Le terme de génie, si galvaudé, s’applique si bien à cet Edgar Moreau, violoncelliste de trente ans, ayant accumulé depuis son premier concert à onze ans, dans le Concerto de Dvorak, une palanquée de récompenses: à quinze ans, prix du Jeune Soliste au concours Rostropovitch, à dix-sept ans deuxième prix du concours Tchaïkovski à Moscou, « Prix de la révélation instrumentale » en 2013 puis « Prix du soliste instrumental » en 2015 dans le cadre des Victoires de la musique classique. Sans oublier son titre de lauréat des « Young Concert Artists » new-yorkais en 2014, véritable tremplin international, remporté à vingt ans.

Quel bonheur de retrouver le petit génie là où on l’avait entendu il y a trois ans! C’était en décembre 2021 à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, comme il faut dire maintenant (voir mon article du 6 décembre 2021). Soyons honnête: son visage d’ange du bizarre, sa crinière touffue, sa maturité exceptionnelle en faisaient presque un objet de curiosité depuis pas mal de temps. Le terme de génie, si galvaudé, s’applique si bien à cet Edgar Moreau, violoncelliste de trente ans, ayant accumulé depuis son premier concert à onze ans, dans le Concerto de Dvorak, une palanquée de récompenses: à quinze ans, prix du Jeune Soliste au concours Rostropovitch, à dix-sept ans deuxième prix du concours Tchaïkovski à Moscou, « Prix de la révélation instrumentale » en 2013 puis « Prix du soliste instrumental » en 2015 dans le cadre des Victoires de la musique classique. Sans oublier son titre de lauréat des « Young Concert Artists » new-yorkais en 2014, véritable tremplin international, remporté à vingt ans.  Aux environs de 1816, le très jeune Victor Hugo passe devant le ministère de la Justice à Paris. Il n’a que quatorze ans et assiste à une scène dont il se souviendra toute sa vie. Et qu’il racontera en 1862, dans une lettre postée depuis Guernesey. Il y situe alors l’action deux ans plus tard mais peu importe. Une jeune fille était liée à un poteau planté sur la place, tandis qu’à ses pieds rougeoyait un seau de braises avec un fer planté dedans. Un homme monta alors sur l’échafaud, prit le fer, écarta la camisole de la malheureuse et appuya profondément sur son épaule avec le fer chauffé à blanc. Au point, se souvenait Hugo qui n’oublia pas le cri de l’infortunée, que l’avant-bras et le poing du bourreau disparurent sous une fumée blanche. C’était une voleuse, une domestique, mais le grand écrivain qu’il était alors devenu, depuis son exil, évoqua surtout une « martyre ». De là, écrivit-il à son correspondant suisse, il sortit « déterminé à combattre à jamais les mauvaises actions de la loi ». On devrait célébrer les 150 ans de l’anniversaire de sa mort au printemps l’année prochaine, l’occasion de se plonger dans un petit livre sur le bonhomme que publia , en 1952, un certain Louis Aragon.

Aux environs de 1816, le très jeune Victor Hugo passe devant le ministère de la Justice à Paris. Il n’a que quatorze ans et assiste à une scène dont il se souviendra toute sa vie. Et qu’il racontera en 1862, dans une lettre postée depuis Guernesey. Il y situe alors l’action deux ans plus tard mais peu importe. Une jeune fille était liée à un poteau planté sur la place, tandis qu’à ses pieds rougeoyait un seau de braises avec un fer planté dedans. Un homme monta alors sur l’échafaud, prit le fer, écarta la camisole de la malheureuse et appuya profondément sur son épaule avec le fer chauffé à blanc. Au point, se souvenait Hugo qui n’oublia pas le cri de l’infortunée, que l’avant-bras et le poing du bourreau disparurent sous une fumée blanche. C’était une voleuse, une domestique, mais le grand écrivain qu’il était alors devenu, depuis son exil, évoqua surtout une « martyre ». De là, écrivit-il à son correspondant suisse, il sortit « déterminé à combattre à jamais les mauvaises actions de la loi ». On devrait célébrer les 150 ans de l’anniversaire de sa mort au printemps l’année prochaine, l’occasion de se plonger dans un petit livre sur le bonhomme que publia , en 1952, un certain Louis Aragon.  Un érudit aurait retrouvé la trace du pâté en croûte dans un traité de chasse du XIVe siècle, intitulé le « Roman des Déduis » (1). L’auteur, Gace de la Buigne, chapelain de Philippe VI à partir de 1384, en énoncerait une recette. Mais c’est Guillaume Tirel, dit Taillevent, cuisinier de Charles V, par son ouvrage, le Viandier, qui le fait accéder aux tables seigneuriales. Il s’agissait d’une préparation de viandes maigres, généralement porc ou veau, mêlée de morceaux de gibiers à plumes, perdrix, pluvier, mauviette, hachés et épicés, malaxés avec un liant, œuf, mie de pain, farine, fécule. Elle était, éventuellement, agrémentée d’une gelée. L’ensemble se cuisait dans un moule, chemisé d’une détrempe de farine et d’eau. Du genre de celle utilisée pour luter une cocotte, pour réaliser un joint d’étanchéité entre le réceptacle et son couvercle, avant la mise au four. Cette pâte a la particularité de durcir à la chaleur, et n’est, par conséquent, pas vraiment comestible. Elle conservait à la farce son moelleux, en permettait la conservation et le transport. Une ordonnance de Jean le Bon (1351) menaçait les chair-cuitiers de graves sanctions si ils gardaient la préparation plus d’un jour, ou la réalisait avec des viandes corrompues. Les chair-cuitiers, marchands de viandes cuites, par opposition aux bouchers, ayant le monopole de la viande crue.

Un érudit aurait retrouvé la trace du pâté en croûte dans un traité de chasse du XIVe siècle, intitulé le « Roman des Déduis » (1). L’auteur, Gace de la Buigne, chapelain de Philippe VI à partir de 1384, en énoncerait une recette. Mais c’est Guillaume Tirel, dit Taillevent, cuisinier de Charles V, par son ouvrage, le Viandier, qui le fait accéder aux tables seigneuriales. Il s’agissait d’une préparation de viandes maigres, généralement porc ou veau, mêlée de morceaux de gibiers à plumes, perdrix, pluvier, mauviette, hachés et épicés, malaxés avec un liant, œuf, mie de pain, farine, fécule. Elle était, éventuellement, agrémentée d’une gelée. L’ensemble se cuisait dans un moule, chemisé d’une détrempe de farine et d’eau. Du genre de celle utilisée pour luter une cocotte, pour réaliser un joint d’étanchéité entre le réceptacle et son couvercle, avant la mise au four. Cette pâte a la particularité de durcir à la chaleur, et n’est, par conséquent, pas vraiment comestible. Elle conservait à la farce son moelleux, en permettait la conservation et le transport. Une ordonnance de Jean le Bon (1351) menaçait les chair-cuitiers de graves sanctions si ils gardaient la préparation plus d’un jour, ou la réalisait avec des viandes corrompues. Les chair-cuitiers, marchands de viandes cuites, par opposition aux bouchers, ayant le monopole de la viande crue.