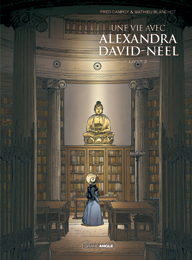

C’est devenu un genre : la bande dessinée qui permet de s’attaquer à des mythes de la littérature, à la grande Histoire – comme en a témoigné récemment Isabelle Fauvel – , aux plus improbables découvertes scientifiques, à la philosophie… Certains auteurs de BD ont désormais choisi résolument l’aventure pédagogique. La BD rend ainsi l’inatteignable accessible, l’inatteignable demeurant une notion bien subjective. Continuer la lecture

C’est devenu un genre : la bande dessinée qui permet de s’attaquer à des mythes de la littérature, à la grande Histoire – comme en a témoigné récemment Isabelle Fauvel – , aux plus improbables découvertes scientifiques, à la philosophie… Certains auteurs de BD ont désormais choisi résolument l’aventure pédagogique. La BD rend ainsi l’inatteignable accessible, l’inatteignable demeurant une notion bien subjective. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

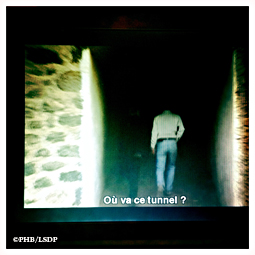

Le jeune homme demande « où va le tunnel » et la jeune femme lui répond « à la mer ». A ce moment du film on ne sait pas encore que ce tunnel aura une double fonction. La relation amoureuse entre Stefan et Estelle en est à ses prémices. « More » est le titre d’un film sorti en 1969. L’histoire sensible qu’il raconte se déroule à Ibiza. Elle est racontée par Barbet Schroeder, cinéaste à part dont une rétrospective est organisée aux cinémas du Centre Pompidou en avril. C’est le premier film de Barbet Schroeder par ailleurs fondateur des Films du Losange. Difficile de dire que « More » n’a pas pris une ride mais en même temps il est resté intact. Ses deux principaux acteurs, Klaus Grünberg et Mimsy Farmer ont aujourd’hui plus de soixante-dix ans.

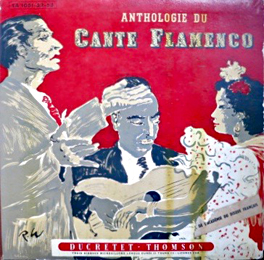

Le jeune homme demande « où va le tunnel » et la jeune femme lui répond « à la mer ». A ce moment du film on ne sait pas encore que ce tunnel aura une double fonction. La relation amoureuse entre Stefan et Estelle en est à ses prémices. « More » est le titre d’un film sorti en 1969. L’histoire sensible qu’il raconte se déroule à Ibiza. Elle est racontée par Barbet Schroeder, cinéaste à part dont une rétrospective est organisée aux cinémas du Centre Pompidou en avril. C’est le premier film de Barbet Schroeder par ailleurs fondateur des Films du Losange. Difficile de dire que « More » n’a pas pris une ride mais en même temps il est resté intact. Ses deux principaux acteurs, Klaus Grünberg et Mimsy Farmer ont aujourd’hui plus de soixante-dix ans. « Prohibido cantar y bailar ». Durant les sombres années de la dictature, il n’était pas rare de voir cet écriteau à l’intérieur des bars ou des tavernes d’Espagne. Sans que cela soit explicitement mentionné, cette interdiction de chanter et de danser visait principalement tout ce qui se rapportait de près ou de loin au flamenco. L’art andalou portait avec lui une mala fama, une mauvaise réputation. Qui disait flamenco sous-entendait boisson, débauche, délinquance.

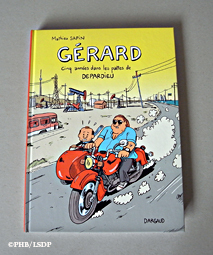

« Prohibido cantar y bailar ». Durant les sombres années de la dictature, il n’était pas rare de voir cet écriteau à l’intérieur des bars ou des tavernes d’Espagne. Sans que cela soit explicitement mentionné, cette interdiction de chanter et de danser visait principalement tout ce qui se rapportait de près ou de loin au flamenco. L’art andalou portait avec lui une mala fama, une mauvaise réputation. Qui disait flamenco sous-entendait boisson, débauche, délinquance.  … soit ce qui sort tout à la fois du nez et de la bouche de Gérard Depardieu à intervalles très fréquents. Ces sons certifiés ORL interviennent à presque toutes les pages de la volumineuse BD qui vient de sortir à son sujet. Le dessinateur Mathieu Sapin avoue qu’il n’est pas sorti indemne des « cinq années dans les pattes » de l’acteur. Partout où il va semble-t-il, Depardieu s’astreint à des séances photos. Les gens le suivent selon lui comme un « gros Boudha vivant« . Et nous avec, embarqués que nous sommes dans cette BD extra.

… soit ce qui sort tout à la fois du nez et de la bouche de Gérard Depardieu à intervalles très fréquents. Ces sons certifiés ORL interviennent à presque toutes les pages de la volumineuse BD qui vient de sortir à son sujet. Le dessinateur Mathieu Sapin avoue qu’il n’est pas sorti indemne des « cinq années dans les pattes » de l’acteur. Partout où il va semble-t-il, Depardieu s’astreint à des séances photos. Les gens le suivent selon lui comme un « gros Boudha vivant« . Et nous avec, embarqués que nous sommes dans cette BD extra.  Dans une salle de 1600 personnes prennent place des hordes d’enfants qui soudain chuchotent – les instruments s’accordent, le noir se fait, le public est pris comme au cirque, le pestacle nous ramène tous en enfance. C’est un opéra qui se joue, une œuvre musicale « tous publics », vraiment tous, même les adultes non initiés à l’opéra, même les non mélomanes que la musique contemporaine déroute.

Dans une salle de 1600 personnes prennent place des hordes d’enfants qui soudain chuchotent – les instruments s’accordent, le noir se fait, le public est pris comme au cirque, le pestacle nous ramène tous en enfance. C’est un opéra qui se joue, une œuvre musicale « tous publics », vraiment tous, même les adultes non initiés à l’opéra, même les non mélomanes que la musique contemporaine déroute.  Outre la magnificence des tissus, des motifs, des teintures, des broderies… l’exposition « Kimono » que propose actuellement le Musée Guimet fournit aussi le prétexte à de nombreuses digressions à haute valeur pédagogique et suffisamment inattendues pour satisfaire une curiosité que l’on ne se soupçonnait pas !

Outre la magnificence des tissus, des motifs, des teintures, des broderies… l’exposition « Kimono » que propose actuellement le Musée Guimet fournit aussi le prétexte à de nombreuses digressions à haute valeur pédagogique et suffisamment inattendues pour satisfaire une curiosité que l’on ne se soupçonnait pas ! Bien souvent ils n’ont connu que la vie intra-utérine avant de finir en bocaux. Ils avaient débuté leur vie éphémère dans le liquide amniotique et les voilà figés, inachevés, en suspension dans le formol. Qui pense à eux? Personne ou presque.

Bien souvent ils n’ont connu que la vie intra-utérine avant de finir en bocaux. Ils avaient débuté leur vie éphémère dans le liquide amniotique et les voilà figés, inachevés, en suspension dans le formol. Qui pense à eux? Personne ou presque. Le moins que l’on puisse dire est que l’introduction au petit bonheur de modèles Balenciaga dans tous les endroits possibles du musée Bourdelle n’était pas une bonne idée. On a beau nous parler d’un « dialogue » pour le moins « tranchant » entre le sculpteur et le couturier, l’intégration est un peu ratée, indépendamment de leurs hautes qualités respectives. Il est cependant possible que l’idée visait sans le dire à stimuler les visites de ce musée un peu et injustement oublié.

Le moins que l’on puisse dire est que l’introduction au petit bonheur de modèles Balenciaga dans tous les endroits possibles du musée Bourdelle n’était pas une bonne idée. On a beau nous parler d’un « dialogue » pour le moins « tranchant » entre le sculpteur et le couturier, l’intégration est un peu ratée, indépendamment de leurs hautes qualités respectives. Il est cependant possible que l’idée visait sans le dire à stimuler les visites de ce musée un peu et injustement oublié.  Le 14 juin prochain paraîtront simultanément aux éditions Glénat les Tomes 5 respectifs des trois cycles des Mystères de la République “Les Mystères de la troisième République”, “Les Mystères de la quatrième République” et “Les Mystères de la cinquième République”, clôturant ainsi trois cycles d’intrigues et d’histoires politiques passionnantes.

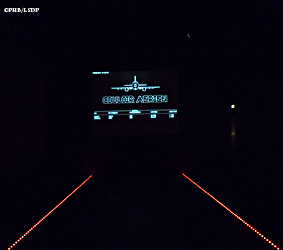

Le 14 juin prochain paraîtront simultanément aux éditions Glénat les Tomes 5 respectifs des trois cycles des Mystères de la République “Les Mystères de la troisième République”, “Les Mystères de la quatrième République” et “Les Mystères de la cinquième République”, clôturant ainsi trois cycles d’intrigues et d’histoires politiques passionnantes. Dans cette salle grande comme un petit gymnase, Cécile Babiole a conçu un couloir aérien. Son installation est, nous dit-on, reliée aux avions qui passent à la verticale de la Gaîté Lyrique. Deux rails lumineux au sol qui convergent vers un écran tout au fond et nous voilà au centre de cette installation lumineuse jusqu’à ce que le bruit caractéristique de l’avion en approche envahisse le lieu. L’œuvre signée Cécile Babiole n’est pas la moins étonnante de cette exposition dédiée aux aéroports qui vient de débuter aux abords du boulevard Sébastopol.

Dans cette salle grande comme un petit gymnase, Cécile Babiole a conçu un couloir aérien. Son installation est, nous dit-on, reliée aux avions qui passent à la verticale de la Gaîté Lyrique. Deux rails lumineux au sol qui convergent vers un écran tout au fond et nous voilà au centre de cette installation lumineuse jusqu’à ce que le bruit caractéristique de l’avion en approche envahisse le lieu. L’œuvre signée Cécile Babiole n’est pas la moins étonnante de cette exposition dédiée aux aéroports qui vient de débuter aux abords du boulevard Sébastopol.