La séquence était plus que symbolique. Mercredi 2 mars dernier, journaux nationaux et télévisions françaises ont relayé les mêmes images : la tête de Poutine dévissée de son buste, puis le corps et la tête placés dans une armoire fermée à clef. Cela se passait au musée Grévin et déboulonner une de ses statues de cire doit être une première pour le musée. Pour celles et ceux qui suivent l’actualité artistique, cette séquence est apparue comme un point d’orgue à l’étonnante campagne menée promptement par le milieu culturel dans le monde entier depuis le début de l’agression de l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier. Dans le domaine musical et lyrique, pas un jour ne passe sans que des artistes soient sommés de prendre position, et la liste des bannis ne cesse de s’allonger. Continuer la lecture

La séquence était plus que symbolique. Mercredi 2 mars dernier, journaux nationaux et télévisions françaises ont relayé les mêmes images : la tête de Poutine dévissée de son buste, puis le corps et la tête placés dans une armoire fermée à clef. Cela se passait au musée Grévin et déboulonner une de ses statues de cire doit être une première pour le musée. Pour celles et ceux qui suivent l’actualité artistique, cette séquence est apparue comme un point d’orgue à l’étonnante campagne menée promptement par le milieu culturel dans le monde entier depuis le début de l’agression de l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier. Dans le domaine musical et lyrique, pas un jour ne passe sans que des artistes soient sommés de prendre position, et la liste des bannis ne cesse de s’allonger. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

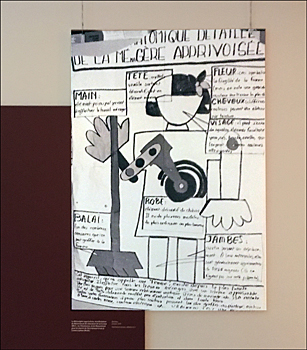

En 1975, alors que le Salon des Arts Ménagers bat son plein sous le toit du Grand Palais, 300 militantes du MLF investissent les lieux afin de signifier que l’attirail moderne des cuisines ne fait que confirmer l’asservissement de la femme à la maison. Et pour bien marquer le coup, elles parodient l’affiche du salon de 1930 qui présentait une fée du logis transformée en une bobonne mécanisée. Cette affiche, « La ménagère apprivoisée », assez remarquable par son rendu surréaliste (ci-contre) a été sortie des Archives Nationales afin de figurer dans une exposition qui vient de débuter à Pierrefitte-sur-Seine, et de retracer les arts ménagers qui ont donc fait salon de 1923 à 1983, sous l’égide de Jules-Louis Breton. Elle permet de mieux estimer le chemin parcouru dans ce domaine allant du robot-mixer au ramasse-miettes, du matelas chauffant à la desserte automatique. Hautement distrayante, riche en informations, elle nous apprend par exemple que la première photographie publiée par le journal Le Monde, en 1949, était justement une image du salon.

En 1975, alors que le Salon des Arts Ménagers bat son plein sous le toit du Grand Palais, 300 militantes du MLF investissent les lieux afin de signifier que l’attirail moderne des cuisines ne fait que confirmer l’asservissement de la femme à la maison. Et pour bien marquer le coup, elles parodient l’affiche du salon de 1930 qui présentait une fée du logis transformée en une bobonne mécanisée. Cette affiche, « La ménagère apprivoisée », assez remarquable par son rendu surréaliste (ci-contre) a été sortie des Archives Nationales afin de figurer dans une exposition qui vient de débuter à Pierrefitte-sur-Seine, et de retracer les arts ménagers qui ont donc fait salon de 1923 à 1983, sous l’égide de Jules-Louis Breton. Elle permet de mieux estimer le chemin parcouru dans ce domaine allant du robot-mixer au ramasse-miettes, du matelas chauffant à la desserte automatique. Hautement distrayante, riche en informations, elle nous apprend par exemple que la première photographie publiée par le journal Le Monde, en 1949, était justement une image du salon.  Hortense de Beauharnais pour son fils Louis-Napoléon, Charles de Gaulle ou encore François Mitterrand pour eux-mêmes, avaient trouvé la bonne martingale permettant de rafler la mise. En France, l’élection présidentielle détermine la personne qui occupera la fonction de Président de la République pendant les cinq années suivantes. Depuis le référendum du 28 octobre 1962, le collège initial des grands électeurs a été remplacé par un vote au suffrage universel direct à deux tours, le second opposant les deux candidats arrivés en tête à l’étape initiale. D’où ce principe non écrit : au premier tour on choisit, au deuxième, on élimine.

Hortense de Beauharnais pour son fils Louis-Napoléon, Charles de Gaulle ou encore François Mitterrand pour eux-mêmes, avaient trouvé la bonne martingale permettant de rafler la mise. En France, l’élection présidentielle détermine la personne qui occupera la fonction de Président de la République pendant les cinq années suivantes. Depuis le référendum du 28 octobre 1962, le collège initial des grands électeurs a été remplacé par un vote au suffrage universel direct à deux tours, le second opposant les deux candidats arrivés en tête à l’étape initiale. D’où ce principe non écrit : au premier tour on choisit, au deuxième, on élimine.  Le détail de cette toile de 1917 s’inscrit encore, plus de cent ans plus tard, dans l’actualité qui nous occupe. Les craintes liées aux gaz mortels sont progressivement venues s’enrichir du péril atomique, mais l’idée du masque, guerre ou épidémie, reste la même. De surcroît cette œuvre actuellement exposée au palais du Luxembourg, juste à l’entrée du parcours scénographique est signée Marie Vorobieff (1892-1984), dite Marevna, une polonaise d’adoption qui découvrit le fauvisme durant ses études à Moscou. Le catalogue nous explique qu’elle fraya avec le cubisme puis avec les arts décoratifs dans les années vingt en concevant des écharpes et des cravates ceints de motifs russes. Dans ce dernier cas, la démarche était alimentaire puisqu’il s’agissait pour elle de subvenir aux besoins de sa fille née d’une liaison avec l’artiste Diego Rivera. Sa toile est l’une des images qui frapperont d’emblée les visiteurs des « Pionnières des années folles ».

Le détail de cette toile de 1917 s’inscrit encore, plus de cent ans plus tard, dans l’actualité qui nous occupe. Les craintes liées aux gaz mortels sont progressivement venues s’enrichir du péril atomique, mais l’idée du masque, guerre ou épidémie, reste la même. De surcroît cette œuvre actuellement exposée au palais du Luxembourg, juste à l’entrée du parcours scénographique est signée Marie Vorobieff (1892-1984), dite Marevna, une polonaise d’adoption qui découvrit le fauvisme durant ses études à Moscou. Le catalogue nous explique qu’elle fraya avec le cubisme puis avec les arts décoratifs dans les années vingt en concevant des écharpes et des cravates ceints de motifs russes. Dans ce dernier cas, la démarche était alimentaire puisqu’il s’agissait pour elle de subvenir aux besoins de sa fille née d’une liaison avec l’artiste Diego Rivera. Sa toile est l’une des images qui frapperont d’emblée les visiteurs des « Pionnières des années folles ».  Peut-être que les lecteurs de différentes revues américaines de contre-culture le savaient, mais en France les amateurs de l’écrivain Charles Bukowski, sans doute pas. « Le vieux dégueulasse » (Notes of a dirty old man), tel qu’il s’était intitulé un jour, faisait de petits dessins, en marge de ses poèmes qu’il tapait à la machine à écrire. Sans se prendre pour Raphaël bien sûr, on sentait tout de même qu’il y mettait du sien dans ces croquis dont le style n’est pas sans évoquer Georges Wolinsky. La comparaison ne risque pas de les choquer, ni l’un ni l’autre, puisque le premier a disparu en 1994 à Los Angeles et le second a été assassiné en 2015 lors de l’attentat contre Charlie Hebdo. Les éditions Au Diable Vauvert ont eu la bonne idée de publier un recueil de ses poèmes d’amour, à l’intention de ses femmes, de sa fille et aussi de trottins et catins. Pas de quoi rêver, cependant, car ses textes sortent du caniveau, d’une cuisine encombrée de vaisselle sale, de quartiers glauques, de lits aux ressorts démolis. Bukowski n’est pas hors-sol.

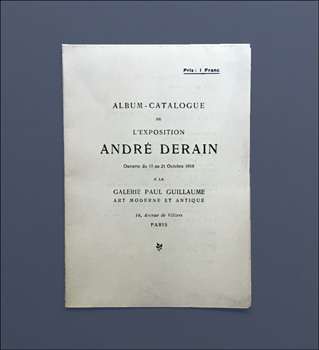

Peut-être que les lecteurs de différentes revues américaines de contre-culture le savaient, mais en France les amateurs de l’écrivain Charles Bukowski, sans doute pas. « Le vieux dégueulasse » (Notes of a dirty old man), tel qu’il s’était intitulé un jour, faisait de petits dessins, en marge de ses poèmes qu’il tapait à la machine à écrire. Sans se prendre pour Raphaël bien sûr, on sentait tout de même qu’il y mettait du sien dans ces croquis dont le style n’est pas sans évoquer Georges Wolinsky. La comparaison ne risque pas de les choquer, ni l’un ni l’autre, puisque le premier a disparu en 1994 à Los Angeles et le second a été assassiné en 2015 lors de l’attentat contre Charlie Hebdo. Les éditions Au Diable Vauvert ont eu la bonne idée de publier un recueil de ses poèmes d’amour, à l’intention de ses femmes, de sa fille et aussi de trottins et catins. Pas de quoi rêver, cependant, car ses textes sortent du caniveau, d’une cuisine encombrée de vaisselle sale, de quartiers glauques, de lits aux ressorts démolis. Bukowski n’est pas hors-sol.  Encore convalescent, Apollinaire signe en 1916 un texte qui paraît dans un curieux album-catalogue voulu par le marchand Paul Guillaume à l’occasion d’une exposition sur le peintre André Derain. Blessé mais pas démobilisé, le poète évoque ainsi son ami toujours à la guerre: « Le cas d’André Derain, qui conduit sur le front un tracteur d’artillerie lourde et que l’on considère comme l’un des peintres les plus remarquables de la jeune école française, est tout entier dans les lignes qui précèdent. » Lignes dans lesquelles Apollinaire louait l’audace de ceux qui, comme Derain, avaient su s’affranchir de l’académisme bon teint. Il se trouve que cet album-catalogue en forme de dépliant, vient d’atterrir à la rédaction des Soirées de Paris. Outre ce préambule d’Apollinaire, il contenait également plusieurs poèmes signés Max Jacob (depuis Roscoff), Fernand Divoire, Blaise Cendrars et Pierre Reverdy. Apollinaire y publiait également un court poème intitulé « Voyage » dans lequel il était question de Port-Vendres où Derain avait précisément séjourné.

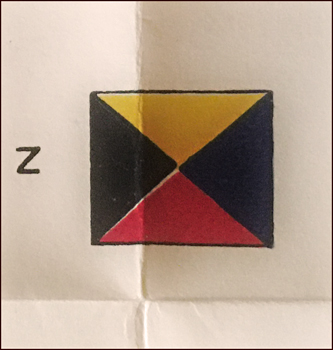

Encore convalescent, Apollinaire signe en 1916 un texte qui paraît dans un curieux album-catalogue voulu par le marchand Paul Guillaume à l’occasion d’une exposition sur le peintre André Derain. Blessé mais pas démobilisé, le poète évoque ainsi son ami toujours à la guerre: « Le cas d’André Derain, qui conduit sur le front un tracteur d’artillerie lourde et que l’on considère comme l’un des peintres les plus remarquables de la jeune école française, est tout entier dans les lignes qui précèdent. » Lignes dans lesquelles Apollinaire louait l’audace de ceux qui, comme Derain, avaient su s’affranchir de l’académisme bon teint. Il se trouve que cet album-catalogue en forme de dépliant, vient d’atterrir à la rédaction des Soirées de Paris. Outre ce préambule d’Apollinaire, il contenait également plusieurs poèmes signés Max Jacob (depuis Roscoff), Fernand Divoire, Blaise Cendrars et Pierre Reverdy. Apollinaire y publiait également un court poème intitulé « Voyage » dans lequel il était question de Port-Vendres où Derain avait précisément séjourné.  Ce n’est certes pas tous les jours, du moins sur la terre, que l’on a besoin d’un remorqueur. En mer c’est souvent urgent. Et justement, il se trouve un pavillon pour l’exprimer dans le code international des signaux. C’est même le dernier des vingt-six pavillons, lequel arbore quatre couleurs codant pour le « Z » de « zulu ». Comme il est assez question en ce moment de la dernière lettre de l’alphabet pour désigner par raccourci ou par pudeur un candidat à un grand jeu télévisé parodiant une élection présidentielle, il est amusant de chercher dans une bonne encyclopédie, les bons mots de cette section finale. Notamment et ce n’est peut-être pas un hasard, les termes moqueurs commençant par « Z », servant à désigner un individu. Par exemple lorsque Marcel Proust brocarde gentiment Madame de Réveillon, en disant d’elle qu’elle « est un bon zig et pas duchesse pour deux sous ». Il aurait pu dire cézigue voire bon zèbre, mais de sa part, c’était sans doute et déjà un effort de descendre à l’office chercher un mot dans le langage ordinaire.

Ce n’est certes pas tous les jours, du moins sur la terre, que l’on a besoin d’un remorqueur. En mer c’est souvent urgent. Et justement, il se trouve un pavillon pour l’exprimer dans le code international des signaux. C’est même le dernier des vingt-six pavillons, lequel arbore quatre couleurs codant pour le « Z » de « zulu ». Comme il est assez question en ce moment de la dernière lettre de l’alphabet pour désigner par raccourci ou par pudeur un candidat à un grand jeu télévisé parodiant une élection présidentielle, il est amusant de chercher dans une bonne encyclopédie, les bons mots de cette section finale. Notamment et ce n’est peut-être pas un hasard, les termes moqueurs commençant par « Z », servant à désigner un individu. Par exemple lorsque Marcel Proust brocarde gentiment Madame de Réveillon, en disant d’elle qu’elle « est un bon zig et pas duchesse pour deux sous ». Il aurait pu dire cézigue voire bon zèbre, mais de sa part, c’était sans doute et déjà un effort de descendre à l’office chercher un mot dans le langage ordinaire.  Que faire lorsqu’on aborde sa dernière année de conférences au Collège de France après quarante-cinq années d’enseignement et après avoir été un écrivain célébré sur Montaigne, Baudelaire, Proust ou Pascal ? En exergue du livre présentant ses dernières leçons, Antoine Compagnon a placé quatre citations, dont une de J.M.G. Le Clézio et une d’Agatha Christie. Voici la première : «Être jeune, c’est un peu répugnant… J’aimerais avoir quatre-vingts ans. Avoir toute la vie derrière soi : là, on est vraiment libre…» (1963). La seconde : «Je suis comme la prima donna qui donne son spectacle d’adieu définitif ! Ce spectacle d’adieu, il se répète un nombre infini de fois !» Hercule Poirot dans «The ABC Murders» par Agatha Christie, 1936». Tant qu’à donner des conférences pour la dernière fois, autant empoigner le thème à bras le corps, celui de la fin de la vie, celui des dernières œuvres, de «la troisième manière» des artistes, celui de la vieillesse fertile. Comme le fait remarquer le conférencier, on a souvent parlé des œuvres ultimes des peintres ou des musiciens, mais beaucoup moins de celles des écrivains.

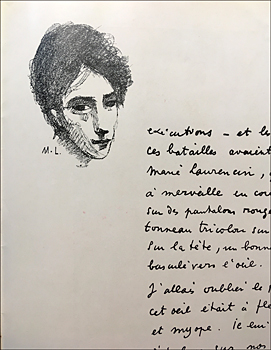

Que faire lorsqu’on aborde sa dernière année de conférences au Collège de France après quarante-cinq années d’enseignement et après avoir été un écrivain célébré sur Montaigne, Baudelaire, Proust ou Pascal ? En exergue du livre présentant ses dernières leçons, Antoine Compagnon a placé quatre citations, dont une de J.M.G. Le Clézio et une d’Agatha Christie. Voici la première : «Être jeune, c’est un peu répugnant… J’aimerais avoir quatre-vingts ans. Avoir toute la vie derrière soi : là, on est vraiment libre…» (1963). La seconde : «Je suis comme la prima donna qui donne son spectacle d’adieu définitif ! Ce spectacle d’adieu, il se répète un nombre infini de fois !» Hercule Poirot dans «The ABC Murders» par Agatha Christie, 1936». Tant qu’à donner des conférences pour la dernière fois, autant empoigner le thème à bras le corps, celui de la fin de la vie, celui des dernières œuvres, de «la troisième manière» des artistes, celui de la vieillesse fertile. Comme le fait remarquer le conférencier, on a souvent parlé des œuvres ultimes des peintres ou des musiciens, mais beaucoup moins de celles des écrivains.  D’après Jean Cocteau, l’original de cette lithographie ci-contre avait disparu. C’était un portrait de lui, exécuté par la peintre Marie Laurencin. Et comme la plupart du temps, on retrouvait une belle part d’elle-même dans le visage ainsi brossé et que Cocteau trouvait pourtant ressemblant. D’ailleurs il disait « que tout peintre exécute son propre portrait quoiqu’il imagine, que le modèle n’est que le prétexte à enrouler sa ligne secrète, et, qu’en fin de compte ce n’est pas le modèle que nous reconnaissons, mais le peintre ». Ces lignes comme la lithographie, ont été retrouvés dans un prospectus pour la marque Ford, à l’occasion du salon de l’automobile millésime 1951. Les commerciaux de Ford avaient en effet publié un riche publireportage pour vanter la marque et, afin de faire chic sans doute, ils avaient fait appel à Marie Laurencin, Jean Cocteau et même Baudelaire dont on pouvait se demander un peu ce qu’il fichait-là. Son poème « Ciel Brouillé » n’avait évidemment aucun rapport avec le monde la voiture, encore moins avec Ford.

D’après Jean Cocteau, l’original de cette lithographie ci-contre avait disparu. C’était un portrait de lui, exécuté par la peintre Marie Laurencin. Et comme la plupart du temps, on retrouvait une belle part d’elle-même dans le visage ainsi brossé et que Cocteau trouvait pourtant ressemblant. D’ailleurs il disait « que tout peintre exécute son propre portrait quoiqu’il imagine, que le modèle n’est que le prétexte à enrouler sa ligne secrète, et, qu’en fin de compte ce n’est pas le modèle que nous reconnaissons, mais le peintre ». Ces lignes comme la lithographie, ont été retrouvés dans un prospectus pour la marque Ford, à l’occasion du salon de l’automobile millésime 1951. Les commerciaux de Ford avaient en effet publié un riche publireportage pour vanter la marque et, afin de faire chic sans doute, ils avaient fait appel à Marie Laurencin, Jean Cocteau et même Baudelaire dont on pouvait se demander un peu ce qu’il fichait-là. Son poème « Ciel Brouillé » n’avait évidemment aucun rapport avec le monde la voiture, encore moins avec Ford.  Le Palazzo Borromeo n’était en rien un quelconque tripot, mais on y jouait tout de même aux cartes. En témoigne une fresque (détail ci-contre) de la bâtisse en briques milanaise qui a pu franchir les vicissitudes des siècles. Une formidable exposition au Musée de la Carte à Jouer, nous explique en effet, que ces joueurs distingués, un peu extra-terrestres sur les bords, ont survécu tant bien que mal depuis 1445, à l’humidité, « un incendie, le percement d’ouvertures, des restaurations maladroites » et les bombardements de 1943. Les femmes portaient des houppelandes et les hommes, des chapeaux à larges bords. Cette expo sur les tarots enluminés de la Renaissance italienne et qui court jusqu’au 13 mars, mérite ô combien un crochet par Issy-les-Moulineaux, là où se trouve le musée. Les enluminures des cartes et plus globalement les couleurs des œuvres présentées, font scintiller les yeux par leurs délicats agencements tandis que les couleurs utilisées réchauffent notre plasma interne avec une sollicitude inattendue.

Le Palazzo Borromeo n’était en rien un quelconque tripot, mais on y jouait tout de même aux cartes. En témoigne une fresque (détail ci-contre) de la bâtisse en briques milanaise qui a pu franchir les vicissitudes des siècles. Une formidable exposition au Musée de la Carte à Jouer, nous explique en effet, que ces joueurs distingués, un peu extra-terrestres sur les bords, ont survécu tant bien que mal depuis 1445, à l’humidité, « un incendie, le percement d’ouvertures, des restaurations maladroites » et les bombardements de 1943. Les femmes portaient des houppelandes et les hommes, des chapeaux à larges bords. Cette expo sur les tarots enluminés de la Renaissance italienne et qui court jusqu’au 13 mars, mérite ô combien un crochet par Issy-les-Moulineaux, là où se trouve le musée. Les enluminures des cartes et plus globalement les couleurs des œuvres présentées, font scintiller les yeux par leurs délicats agencements tandis que les couleurs utilisées réchauffent notre plasma interne avec une sollicitude inattendue.