Hormis les vacances à Illiers, berceau de la famille paternelle, les séjours à Cabourg et en Bretagne, ou encore les quelques courts voyages à Venise et en Hollande, l’existence de Marcel Proust (1871-1922), s’est exclusivement déroulée sur la rive droite de la Seine. Paris est également au cœur de son œuvre maîtresse, “À la recherche du temps perdu”. La capitale, poétisée par le récit, est le cadre de la quête du Narrateur, double de l’auteur, cette recherche qui l’amènera à faire de ce temps perdu et retrouvé une œuvre littéraire. Continuer la lecture

Hormis les vacances à Illiers, berceau de la famille paternelle, les séjours à Cabourg et en Bretagne, ou encore les quelques courts voyages à Venise et en Hollande, l’existence de Marcel Proust (1871-1922), s’est exclusivement déroulée sur la rive droite de la Seine. Paris est également au cœur de son œuvre maîtresse, “À la recherche du temps perdu”. La capitale, poétisée par le récit, est le cadre de la quête du Narrateur, double de l’auteur, cette recherche qui l’amènera à faire de ce temps perdu et retrouvé une œuvre littéraire. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

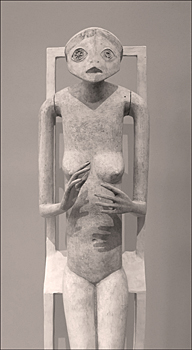

Pour ce qui est de chercher puis de trouver l’inspiration, André Breton avait une solution qu’il avait théorisée en fusionnant deux principes, celui du « hasard objectif » et de « l’équation de l’objet trouvé ». C’est ainsi qu’un week-end de printemps de l’année 1934, il avait accompagné son ami Alberto Giacometti au marché aux puces afin de l’aider à trouver l’idée qui lui permettrait d’achever une sculpture féminine. L’écrivain dénicha une drôle de cuillère en bois se terminant par une chaussure, mais son idée d’en faire un « cendrier-Cendrillon » grâce à Giacometti ne débouchera pas. Ce dernier en revanche, en arrêt devant un demi-masque en tôle, put remettre en route son génie créatif. Il en résultera « L’objet invisible », remarquable sculpture à la beauté énigmatique (détail ci-contre) qui nous est donnée à voir à la Fondation Giacometti. Nichée dans le 14e arrondissement, celle-ci propose en ce moment-même et jusqu’au 10 avril, une exposition sur les « Amitiés surréalistes » des deux hommes.

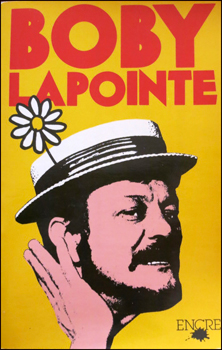

Pour ce qui est de chercher puis de trouver l’inspiration, André Breton avait une solution qu’il avait théorisée en fusionnant deux principes, celui du « hasard objectif » et de « l’équation de l’objet trouvé ». C’est ainsi qu’un week-end de printemps de l’année 1934, il avait accompagné son ami Alberto Giacometti au marché aux puces afin de l’aider à trouver l’idée qui lui permettrait d’achever une sculpture féminine. L’écrivain dénicha une drôle de cuillère en bois se terminant par une chaussure, mais son idée d’en faire un « cendrier-Cendrillon » grâce à Giacometti ne débouchera pas. Ce dernier en revanche, en arrêt devant un demi-masque en tôle, put remettre en route son génie créatif. Il en résultera « L’objet invisible », remarquable sculpture à la beauté énigmatique (détail ci-contre) qui nous est donnée à voir à la Fondation Giacometti. Nichée dans le 14e arrondissement, celle-ci propose en ce moment-même et jusqu’au 10 avril, une exposition sur les « Amitiés surréalistes » des deux hommes.  Virtuose des calembours et contrepèteries, spécialiste des jeux de mots approximatifs, expert en vers boiteux et rapprochements intempestifs, Boby Lapointe n’avait aucun maître. On a beau chercher parmi ses glorieux aînés, lorgner du côté de Gaston Ouvrard (celui de La rate qui s’dilate), ou se souvenir de son contemporain Francis Blanche (Débit de lait, débit de l’eau), le compte n’y est pas. Le chanteur qui commença sa carrière dans les cabarets parisiens au tout début des années 1960 était unique dans sa catégorie. Il ne ressemblait à personne et jusqu’à ce jour personne ne lui a ressemblé. Son nom est-il encore connu de tous ? Pas nécessairement. Mais fredonnez « Avanie et Framboise » («les mamelles du destin») ou « Aragon et Castille » («Au pays daga d’Aragon/Il y avait tugut une fille») vous verrez immédiatement un sourire sur les lèvres de votre interlocuteur.

Virtuose des calembours et contrepèteries, spécialiste des jeux de mots approximatifs, expert en vers boiteux et rapprochements intempestifs, Boby Lapointe n’avait aucun maître. On a beau chercher parmi ses glorieux aînés, lorgner du côté de Gaston Ouvrard (celui de La rate qui s’dilate), ou se souvenir de son contemporain Francis Blanche (Débit de lait, débit de l’eau), le compte n’y est pas. Le chanteur qui commença sa carrière dans les cabarets parisiens au tout début des années 1960 était unique dans sa catégorie. Il ne ressemblait à personne et jusqu’à ce jour personne ne lui a ressemblé. Son nom est-il encore connu de tous ? Pas nécessairement. Mais fredonnez « Avanie et Framboise » («les mamelles du destin») ou « Aragon et Castille » («Au pays daga d’Aragon/Il y avait tugut une fille») vous verrez immédiatement un sourire sur les lèvres de votre interlocuteur.  Grand succès pour «Don’t look up» sorti le 24 décembre dernier sur Netflix. Il s’agit pourtant d’un film sur la fin du monde, mais le cinéaste Adam McKay tempère son message apocalyptique d’une bonne dose de satire. Plus étonnant encore, le film est devenu en France celui «dont tout le monde parle», son message étant pris au premier degré. Il faut dire que le sujet est d’une actualité imparable, à l’heure où les mots de changement climatique, biodiversité, décarbonisation, océans en péril, etc. sont sur toutes les lèvres, voir la campagne présidentielle. Mais il semblerait qu’il y ait un certain malentendu entre le succès sur Netflix et l’attention portée chez nous au film. De quoi s’agit-il ? Deux modestes astrophysiciens de l’État du Michigan, le patron et une de ses assistantes, découvrent un beau soir qu’une comète de 5 à 10 kilomètres de large se dirige droit vers la terre, qu’elle anéantira dans six mois et quatorze jours. Ils font et refont leur calcul, et sont de plus en plus terrifiés et paniqués. Il faut avertir le pays tout entier ! À commencer par la présidente des États-Unis !

Grand succès pour «Don’t look up» sorti le 24 décembre dernier sur Netflix. Il s’agit pourtant d’un film sur la fin du monde, mais le cinéaste Adam McKay tempère son message apocalyptique d’une bonne dose de satire. Plus étonnant encore, le film est devenu en France celui «dont tout le monde parle», son message étant pris au premier degré. Il faut dire que le sujet est d’une actualité imparable, à l’heure où les mots de changement climatique, biodiversité, décarbonisation, océans en péril, etc. sont sur toutes les lèvres, voir la campagne présidentielle. Mais il semblerait qu’il y ait un certain malentendu entre le succès sur Netflix et l’attention portée chez nous au film. De quoi s’agit-il ? Deux modestes astrophysiciens de l’État du Michigan, le patron et une de ses assistantes, découvrent un beau soir qu’une comète de 5 à 10 kilomètres de large se dirige droit vers la terre, qu’elle anéantira dans six mois et quatorze jours. Ils font et refont leur calcul, et sont de plus en plus terrifiés et paniqués. Il faut avertir le pays tout entier ! À commencer par la présidente des États-Unis !  Le 17 janvier 1793, aux environs de sept heures du matin, après une séance de près de 13 heures, le verdict tombe. La Convention Nationale, à une courte majorité, opte pour la mort sans conditions. Louis Capet est condamné à être guillotiné sans délai. Le 15 janvier il a été reconnu coupable d’avoir conspiré contre les libertés publiques, trahi la Nation et fait couler le sang français. L’acte d’accusation comportait trente trois motifs dont ses défenseurs, Tronchet, de Sèze et Malesherbes, ont tenté de le disculper dans une cause perdue d’avance. Des documents compromettants, retrouvés dans un coffre-fort dénoncé par l’artisan même qui l’avait installé, pesaient lourd dans le dossier d’instruction. Le jugement à rendre contre lui ne devait pas être confié à des magistrats, mais aux représentants du peuple. Ceux-ci avaient à se prononcer nominalement, du haut de la tribune de l’assemblée, en présence de la foule se bousculant dans les travées du public.

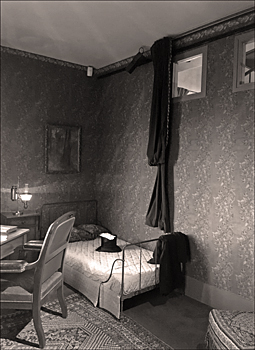

Le 17 janvier 1793, aux environs de sept heures du matin, après une séance de près de 13 heures, le verdict tombe. La Convention Nationale, à une courte majorité, opte pour la mort sans conditions. Louis Capet est condamné à être guillotiné sans délai. Le 15 janvier il a été reconnu coupable d’avoir conspiré contre les libertés publiques, trahi la Nation et fait couler le sang français. L’acte d’accusation comportait trente trois motifs dont ses défenseurs, Tronchet, de Sèze et Malesherbes, ont tenté de le disculper dans une cause perdue d’avance. Des documents compromettants, retrouvés dans un coffre-fort dénoncé par l’artisan même qui l’avait installé, pesaient lourd dans le dossier d’instruction. Le jugement à rendre contre lui ne devait pas être confié à des magistrats, mais aux représentants du peuple. Ceux-ci avaient à se prononcer nominalement, du haut de la tribune de l’assemblée, en présence de la foule se bousculant dans les travées du public.  L’étroitesse du lit n’avait manqué de surprendre, en 1896, le journaliste italien Edmondo de Amicis. La pièce elle-même, perchée tout en haut de la maison d’Amiens, était bien exiguë. C’est là que Jules Verne (1828-1905) néanmoins, tous les matins entre cinq et onze heures, avait abattu une bonne trentaine de romans. Dans la pièce plus large qui y mène, on peut aussi voir son globe terrestre, lequel lui permettait d’organiser les voyages de ses héros ou de s’adonner à des rêves plus personnels. Il avait choisi cette maison, dans laquelle il fut locataire dix ans, pour deux raisons. D’une part parce que la ville d’Amiens était moins chère qu’à Paris et qu’il était possible d’aller facilement à la capitale en train. D’autre part parce qu’il avait jugé que la tour surmontant son domicile était visible de la gare et que de ce fait, il serait plus aisé pour les nombreux journalistes qui venaient lui rendre visite, de le repérer. Si l’on n’est pas spécialiste de Jules Verne, le parcours des aîtres fait naître nombre de questions. Comme la vie est bien faite, un livre intitulé « Tout sur Jules Verne (ou presque) » vient opportunément de paraître. Une somme de surprises, pour les quelques profanes que nous sommes.

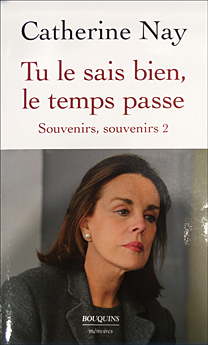

L’étroitesse du lit n’avait manqué de surprendre, en 1896, le journaliste italien Edmondo de Amicis. La pièce elle-même, perchée tout en haut de la maison d’Amiens, était bien exiguë. C’est là que Jules Verne (1828-1905) néanmoins, tous les matins entre cinq et onze heures, avait abattu une bonne trentaine de romans. Dans la pièce plus large qui y mène, on peut aussi voir son globe terrestre, lequel lui permettait d’organiser les voyages de ses héros ou de s’adonner à des rêves plus personnels. Il avait choisi cette maison, dans laquelle il fut locataire dix ans, pour deux raisons. D’une part parce que la ville d’Amiens était moins chère qu’à Paris et qu’il était possible d’aller facilement à la capitale en train. D’autre part parce qu’il avait jugé que la tour surmontant son domicile était visible de la gare et que de ce fait, il serait plus aisé pour les nombreux journalistes qui venaient lui rendre visite, de le repérer. Si l’on n’est pas spécialiste de Jules Verne, le parcours des aîtres fait naître nombre de questions. Comme la vie est bien faite, un livre intitulé « Tout sur Jules Verne (ou presque) » vient opportunément de paraître. Une somme de surprises, pour les quelques profanes que nous sommes.  Ce deuxième volume des souvenirs de Catherine Nay était attendu. Si le premier opus fut un succès d’édition, le deuxième, qui couvre une période plus actuelle, de Chirac Président à Macron sécessionniste du gouvernement Hollande, devrait l’être tout autant. Il ne faut pas s’arrêter à la couverture où Catherine Nay apparaît songeuse, absente. Car le texte est tout sauf cela. La plume de la journaliste est toujours aussi alerte, rapide, détaillée, fouillée, enjouée, documentée, preuves et citations à l’appui. Et elle balance ! On se demande comment tous les mis-en-cause ne lui cherchent pas des noises et réparations, via avocats et juges. Mais elle connaît le métier. Ses livres précédents, à commencer par «Le Noir et le Rouge, ou l’Histoire d’une ambition», celle de François Mitterrand, de 1984, qui la fit découvrir à beaucoup, ainsi que la personnalité complexe (tordue ?) du bonhomme et, plus récemment, la biographie de Nicolas Sarkozy «Un pouvoir nommé Désir» (2007), ont forgé sa méthode.

Ce deuxième volume des souvenirs de Catherine Nay était attendu. Si le premier opus fut un succès d’édition, le deuxième, qui couvre une période plus actuelle, de Chirac Président à Macron sécessionniste du gouvernement Hollande, devrait l’être tout autant. Il ne faut pas s’arrêter à la couverture où Catherine Nay apparaît songeuse, absente. Car le texte est tout sauf cela. La plume de la journaliste est toujours aussi alerte, rapide, détaillée, fouillée, enjouée, documentée, preuves et citations à l’appui. Et elle balance ! On se demande comment tous les mis-en-cause ne lui cherchent pas des noises et réparations, via avocats et juges. Mais elle connaît le métier. Ses livres précédents, à commencer par «Le Noir et le Rouge, ou l’Histoire d’une ambition», celle de François Mitterrand, de 1984, qui la fit découvrir à beaucoup, ainsi que la personnalité complexe (tordue ?) du bonhomme et, plus récemment, la biographie de Nicolas Sarkozy «Un pouvoir nommé Désir» (2007), ont forgé sa méthode.  Ce n’est sans doute pas son fait d’armes le plus saillant mais il se trouve que Alphonse de Lamartine a été candidat à la présidence de la République. C’était, comme l’on dit pudiquement de nos jours, une candidature de témoignage. Car celui qui pensait pouvoir lire dans l’avenir « la raison du présent » a été, en 1848, largement distancé par le vainqueur, Louis-Napoléon Bonaparte. En tout cas cela faisait, en 2022, une bonne raison de se rendre sur les lieux de la ville qui l’a vu naître, Mâcon. Et pour se pénétrer du sujet, quoi de mieux que d’aller dîner au restaurant Le Lamartine fondé en 1804, sur le quai Lamartine, face à la statue de… Lamartine, laquelle borde la Saône. Et de s’y désaltérer d’un verre de Mâcon car cet homme était avant tout un gentilhomme qui cultivait la vigne. Et par n’importe laquelle car le vin de Mâcon (blanc pour l’essentiel) fait partie de ces breuvages divins à même de réconcilier toutes les tendances politiques.

Ce n’est sans doute pas son fait d’armes le plus saillant mais il se trouve que Alphonse de Lamartine a été candidat à la présidence de la République. C’était, comme l’on dit pudiquement de nos jours, une candidature de témoignage. Car celui qui pensait pouvoir lire dans l’avenir « la raison du présent » a été, en 1848, largement distancé par le vainqueur, Louis-Napoléon Bonaparte. En tout cas cela faisait, en 2022, une bonne raison de se rendre sur les lieux de la ville qui l’a vu naître, Mâcon. Et pour se pénétrer du sujet, quoi de mieux que d’aller dîner au restaurant Le Lamartine fondé en 1804, sur le quai Lamartine, face à la statue de… Lamartine, laquelle borde la Saône. Et de s’y désaltérer d’un verre de Mâcon car cet homme était avant tout un gentilhomme qui cultivait la vigne. Et par n’importe laquelle car le vin de Mâcon (blanc pour l’essentiel) fait partie de ces breuvages divins à même de réconcilier toutes les tendances politiques.  Niché au cœur des Hautes-Pyrénées, le pays Toy est un petit territoire cerné de montagnes qui s’étend le long de vallées souriantes. Au-dessus de sa capitale, Luz-Saint-Sauveur, des villages perchés aux belles maisons traditionnelles de pierre bravent les pentes raides, agrippés à une arête rocheuse pour éviter les couloirs d’avalanche. On ne connaît pas exactement la signification du mot «Toy», que les habitants de la plaine utilisaient pour désigner avec condescendance les rudes montagnards qui vivaient en autarcie avec leurs troupeaux au pied des sommets. Toy dériverait du catalan et signifierait «petit». Le surnom donné à ces hommes, sans doute robustes et trapus, est resté associé à ce territoire de 43.000 hectares. Le pays Toy, aux paysages somptueux et variés, a su tirer profit de l’héritage agropastoral qui a forgé son caractère. Mais ce sont les eaux thermales, déjà connues des Romains, qui ont très tôt fait sortir les Pyrénées de l’anonymat. Au fil des siècles, les thermes pyrénéens ont attiré les têtes couronnées, la bourgeoisie ainsi que des écrivains tels Victor Hugo, de Vigny, Chateaubriand, et George Sand.

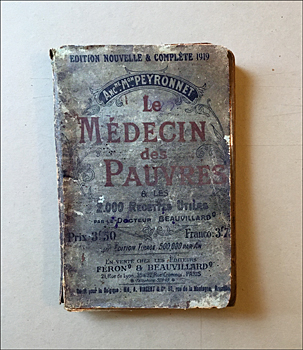

Niché au cœur des Hautes-Pyrénées, le pays Toy est un petit territoire cerné de montagnes qui s’étend le long de vallées souriantes. Au-dessus de sa capitale, Luz-Saint-Sauveur, des villages perchés aux belles maisons traditionnelles de pierre bravent les pentes raides, agrippés à une arête rocheuse pour éviter les couloirs d’avalanche. On ne connaît pas exactement la signification du mot «Toy», que les habitants de la plaine utilisaient pour désigner avec condescendance les rudes montagnards qui vivaient en autarcie avec leurs troupeaux au pied des sommets. Toy dériverait du catalan et signifierait «petit». Le surnom donné à ces hommes, sans doute robustes et trapus, est resté associé à ce territoire de 43.000 hectares. Le pays Toy, aux paysages somptueux et variés, a su tirer profit de l’héritage agropastoral qui a forgé son caractère. Mais ce sont les eaux thermales, déjà connues des Romains, qui ont très tôt fait sortir les Pyrénées de l’anonymat. Au fil des siècles, les thermes pyrénéens ont attiré les têtes couronnées, la bourgeoisie ainsi que des écrivains tels Victor Hugo, de Vigny, Chateaubriand, et George Sand.  La seule page cornée à l’intérieur de cette édition (moisie) du « Médecin des pauvres », figure à la rubrique apoplexie. La personne touchée par ce qui bien souvent se termine par un décès, a-t-elle eu le temps en attendant le médecin et selon les recommandations du livre, de prendre un bain de pieds au vinaigre additionné de cendres ou de moutarde? Le bon docteur Beauvillard ajoutait que si l’homme de science tardait trop à venir, il convenait alors de disposer des sangsues sur l’anus du désespéré. Mais surtout, concluait-il à l’adresse des anxieux, s’ils ne voulaient pas qu’un tel désagrément se produise, le mieux était de boire régulièrement de l’infusion de salsepareille ou du thé des Chartreux. Produits que l’on pouvait commander dans son établissement médical qui se trouvait non loin de la gare de Lyon à Paris. Ses conseils lui étaient donc, en dépit de ses revendications humanistes, au premier chef profitables. Sans compter que dans cette édition de 1919, soit deux ans après l’achèvement de ce bréviaire des indigents, se trouvait une seconde partie bien plus amusante.

La seule page cornée à l’intérieur de cette édition (moisie) du « Médecin des pauvres », figure à la rubrique apoplexie. La personne touchée par ce qui bien souvent se termine par un décès, a-t-elle eu le temps en attendant le médecin et selon les recommandations du livre, de prendre un bain de pieds au vinaigre additionné de cendres ou de moutarde? Le bon docteur Beauvillard ajoutait que si l’homme de science tardait trop à venir, il convenait alors de disposer des sangsues sur l’anus du désespéré. Mais surtout, concluait-il à l’adresse des anxieux, s’ils ne voulaient pas qu’un tel désagrément se produise, le mieux était de boire régulièrement de l’infusion de salsepareille ou du thé des Chartreux. Produits que l’on pouvait commander dans son établissement médical qui se trouvait non loin de la gare de Lyon à Paris. Ses conseils lui étaient donc, en dépit de ses revendications humanistes, au premier chef profitables. Sans compter que dans cette édition de 1919, soit deux ans après l’achèvement de ce bréviaire des indigents, se trouvait une seconde partie bien plus amusante.