À part un bouquet de fleurs récemment posé, la tombe de Honoré Daumier, souffrirait un petit entretien. De là on voit très bien celle bien plus large de Jean-Baptiste Corot (ci-contre), surmontée d’un buste, avec un jardinet fort négligé au pied. L’hiver qui s’approche accentue l’idée qu’une époque est bien révolue. Pour ces deux grands artistes, locataires à vie du Père Lachaise, il s’agit d’une bienheureuse proximité. Car leurs histoires sont liées. Et pas seulement via ce bon voisinage qui leur permet, la nuit, d’échanger des chuchotements. Lesquels d’ailleurs n’effraient pas les corneilles, grands-ducs et autres animaux variés du cimetière car ils en entendent bien d’autres. Dans un livre paru en 1953 aux éditions Aimery Somogy, l’historien d’art allemand Curt Schweicher, lève -trop peu- le voile sur l’amitié entretenue par les deux hommes. Continuer la lecture

À part un bouquet de fleurs récemment posé, la tombe de Honoré Daumier, souffrirait un petit entretien. De là on voit très bien celle bien plus large de Jean-Baptiste Corot (ci-contre), surmontée d’un buste, avec un jardinet fort négligé au pied. L’hiver qui s’approche accentue l’idée qu’une époque est bien révolue. Pour ces deux grands artistes, locataires à vie du Père Lachaise, il s’agit d’une bienheureuse proximité. Car leurs histoires sont liées. Et pas seulement via ce bon voisinage qui leur permet, la nuit, d’échanger des chuchotements. Lesquels d’ailleurs n’effraient pas les corneilles, grands-ducs et autres animaux variés du cimetière car ils en entendent bien d’autres. Dans un livre paru en 1953 aux éditions Aimery Somogy, l’historien d’art allemand Curt Schweicher, lève -trop peu- le voile sur l’amitié entretenue par les deux hommes. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

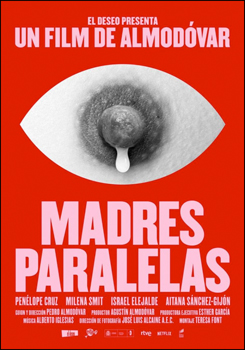

Le plus conciliant des programmateurs d’une chaîne de télévision n’aurait pas accepté un scénario aussi indigent, mais, on l’aura compris, c’est une façon de parler, car on a vu pire. Cependant, la signature de Pedro Almodovar valant -à juste titre- son pesant d’or, son dernier film a quand même débarqué dans les salles obscures. Que l’on juge du menu: deux mères qui accouchent en même temps suivi d’une inversion (oups) des bébés et l’on a à peu près tout dit. Jusqu’au moment où, ô surprise, grâce aux bienfaits des tests génétiques, l’une se rend compte que ce n’est pas le bon. Et l’autre qui entretemps est tombée amoureuse de la première, ce qui nous vaut au passage une petite scène saphique, récupère le sien. Avec d’autant plus d’énergie que celui qu’elle avait commencé à élever est mort rapidement. C’est donc l’histoire de Janis (Penélope Cruz) et Ana (Milena Smit). Cette trame fort peu originale, dépourvue de toute audace, nous devons la suivre deux heures durant. Comme le disait une spectatrice à la fin de la projection: « Le générique est bon ». Sur le plan strictement graphique, il faut être juste, c’est vrai.

Le plus conciliant des programmateurs d’une chaîne de télévision n’aurait pas accepté un scénario aussi indigent, mais, on l’aura compris, c’est une façon de parler, car on a vu pire. Cependant, la signature de Pedro Almodovar valant -à juste titre- son pesant d’or, son dernier film a quand même débarqué dans les salles obscures. Que l’on juge du menu: deux mères qui accouchent en même temps suivi d’une inversion (oups) des bébés et l’on a à peu près tout dit. Jusqu’au moment où, ô surprise, grâce aux bienfaits des tests génétiques, l’une se rend compte que ce n’est pas le bon. Et l’autre qui entretemps est tombée amoureuse de la première, ce qui nous vaut au passage une petite scène saphique, récupère le sien. Avec d’autant plus d’énergie que celui qu’elle avait commencé à élever est mort rapidement. C’est donc l’histoire de Janis (Penélope Cruz) et Ana (Milena Smit). Cette trame fort peu originale, dépourvue de toute audace, nous devons la suivre deux heures durant. Comme le disait une spectatrice à la fin de la projection: « Le générique est bon ». Sur le plan strictement graphique, il faut être juste, c’est vrai.  En ce temps là, en terres chrétiennes, les séquences étaient bien séparées : le 25 décembre, les fidèles célébraient la naissance du Christ; le 6 du même mois, sous les auspices de Saint-Nicolas, les enfants sages avaient reçu des cadeaux, les autres se trouvant sous la menace du Père Fouettard, l’acolyte inséparable de l’ancien évêque de Myre. L’époque moderne a chanstiqué ce bel ordonnancement. Le Père Noël, incarnation du matérialisme athée, porte un tort irrémédiable aux affaires du Petit Jésus. La crèche, l’âne et le bœuf, les bergers et les rois mages, le mystère de l’Incarnation, forment un segment trop restreint pour le potentiel commercial des fêtes de fin d’année. Le Père Noël, lui, a su développer un accélérateur économique adapté aux caractéristiques de la mondialisation. Sous toutes les latitudes.

En ce temps là, en terres chrétiennes, les séquences étaient bien séparées : le 25 décembre, les fidèles célébraient la naissance du Christ; le 6 du même mois, sous les auspices de Saint-Nicolas, les enfants sages avaient reçu des cadeaux, les autres se trouvant sous la menace du Père Fouettard, l’acolyte inséparable de l’ancien évêque de Myre. L’époque moderne a chanstiqué ce bel ordonnancement. Le Père Noël, incarnation du matérialisme athée, porte un tort irrémédiable aux affaires du Petit Jésus. La crèche, l’âne et le bœuf, les bergers et les rois mages, le mystère de l’Incarnation, forment un segment trop restreint pour le potentiel commercial des fêtes de fin d’année. Le Père Noël, lui, a su développer un accélérateur économique adapté aux caractéristiques de la mondialisation. Sous toutes les latitudes.  Deux salles, une ambiance. Celle de la bonne soirée au théâtre. Du chant, du rire, de l’émotion, une énergie folle et communicative, du théâtre dans le théâtre, du rêve et du réalisme. La vie quoi ! Et deux bonnes idées pour les fêtes. Plouf plouf, … rue Blanche tout d’abord, où « Les Producteurs » font fureur. Un nom est tout en haut de l’affiche, et pourtant il n’a pas en amont tenu la plume. Il est en retrait par rapport à «ses» pièces précédentes, et conserve cette fois la direction artistique. Avec toujours cette capacité à créer un ballet magique des décors et des comédiens, tous virevoltent dans une valse à mille temps. Ce nom en haut de l’affiche, c’est Alexis Michalik, l’enfant chéri du théâtre français. Qui se frotte cette fois donc au texte d’un autre. Et quel autre ! « Les Producteurs », à l’origine en 1968 un film de Mel Brooks, Oscar du meilleur scénario original. Film adapté avec grand succès en comédie musicale en 2001 à Broadway par le même gai luron. Un spectacle qui débarque respectueusement en France vingt ans après.

Deux salles, une ambiance. Celle de la bonne soirée au théâtre. Du chant, du rire, de l’émotion, une énergie folle et communicative, du théâtre dans le théâtre, du rêve et du réalisme. La vie quoi ! Et deux bonnes idées pour les fêtes. Plouf plouf, … rue Blanche tout d’abord, où « Les Producteurs » font fureur. Un nom est tout en haut de l’affiche, et pourtant il n’a pas en amont tenu la plume. Il est en retrait par rapport à «ses» pièces précédentes, et conserve cette fois la direction artistique. Avec toujours cette capacité à créer un ballet magique des décors et des comédiens, tous virevoltent dans une valse à mille temps. Ce nom en haut de l’affiche, c’est Alexis Michalik, l’enfant chéri du théâtre français. Qui se frotte cette fois donc au texte d’un autre. Et quel autre ! « Les Producteurs », à l’origine en 1968 un film de Mel Brooks, Oscar du meilleur scénario original. Film adapté avec grand succès en comédie musicale en 2001 à Broadway par le même gai luron. Un spectacle qui débarque respectueusement en France vingt ans après.  Edgard Moreau est un de ces petits génies français qu’on suit avec ébahissement au fil du temps. Il est vrai qu’il a commencé son parcours au violoncelle à quatre ans, et donné son premier concert à onze ans avec l’Orchestre du Teatro Regio de Turin sur l’instrument chéri d’Offenbach. Ensuite, il a aussitôt joué avec de grandes formations de par le monde, de Saint-Pétersbourg et Moscou à Paris avec l’Orchestre national de France sous la direction de notre cher Alain Altinoglu, en passant par Caracas ou Hong Kong. En 2009, à quinze ans, il est lauréat du concours Rostropovitch (Prix du Jeune soliste) et remporte deux ans plus tard (à dix-sept ans !) le deuxième prix du concours Tchaïkovski à Moscou.

Edgard Moreau est un de ces petits génies français qu’on suit avec ébahissement au fil du temps. Il est vrai qu’il a commencé son parcours au violoncelle à quatre ans, et donné son premier concert à onze ans avec l’Orchestre du Teatro Regio de Turin sur l’instrument chéri d’Offenbach. Ensuite, il a aussitôt joué avec de grandes formations de par le monde, de Saint-Pétersbourg et Moscou à Paris avec l’Orchestre national de France sous la direction de notre cher Alain Altinoglu, en passant par Caracas ou Hong Kong. En 2009, à quinze ans, il est lauréat du concours Rostropovitch (Prix du Jeune soliste) et remporte deux ans plus tard (à dix-sept ans !) le deuxième prix du concours Tchaïkovski à Moscou.  Le zoubre est un ruminant susceptible. Variant hybridé du bison, lorsqu’il repère ce dernier, il charge. Et cela complique un brin la tâche de Nikita Zimov quand il faut l’éloigner du troupeau. De surcroît il ne compte que deux bisons mâles dans son cheptel et en perdre un le contraindrait à en importer un neuf depuis l’Europe occidentale jusqu’à sa Sibérie septentrionale. Et ce n’est pas la moindre difficulté à laquelle il doit faire face lorsque l’on regarde le formidable documentaire disponible sur Arte jusqu’au premier février: « Retour à l’âge de glace – L’hypothèse de Zimov » raconte la très attachante histoire de la famille Zimov, déterminée à démontrer que l’on peut sauver le climat en sauvant le permafrost, une terre où prospéraient les mammouths et qui en principe ne dégèle jamais. Le vieux Sergueï Zimov, père de Nikita, est persuadé que c’est là le bon moyen, toutes affaires cessantes, de rétropédaler.

Le zoubre est un ruminant susceptible. Variant hybridé du bison, lorsqu’il repère ce dernier, il charge. Et cela complique un brin la tâche de Nikita Zimov quand il faut l’éloigner du troupeau. De surcroît il ne compte que deux bisons mâles dans son cheptel et en perdre un le contraindrait à en importer un neuf depuis l’Europe occidentale jusqu’à sa Sibérie septentrionale. Et ce n’est pas la moindre difficulté à laquelle il doit faire face lorsque l’on regarde le formidable documentaire disponible sur Arte jusqu’au premier février: « Retour à l’âge de glace – L’hypothèse de Zimov » raconte la très attachante histoire de la famille Zimov, déterminée à démontrer que l’on peut sauver le climat en sauvant le permafrost, une terre où prospéraient les mammouths et qui en principe ne dégèle jamais. Le vieux Sergueï Zimov, père de Nikita, est persuadé que c’est là le bon moyen, toutes affaires cessantes, de rétropédaler.  Quelques mets sont attachés à des appartenances politiques, pour en caractériser une nuance particulière. Ainsi parle-t-on de la «gauche caviar», de la «droite camembert».

Quelques mets sont attachés à des appartenances politiques, pour en caractériser une nuance particulière. Ainsi parle-t-on de la «gauche caviar», de la «droite camembert». Dans sa pièce culte “Angels in America” (1992), située à New York en 1985, Tony Kushner revenait sur les années Reagan. Le Parti républicain était au pouvoir et le sida, punition divine infligée aux gays selon l’Amérique puritaine, faisait son apparition, décimant à tout va. Même les anges semblaient impuissants à aider les hommes… Il y a deux ans, Arnaud Desplechin montait de la plus belle des façons la pièce à la Comédie-Française (1), l’ère Trump n’étant pas sans rappeler, par bien des aspects, celle de Reagan. Le personnage de Roy Cohn (1927-1986), conseiller juridique de McCarthy et avocat de Trump père et fils, venait parfaire le lien entre les deux époques. Avec “A Bright Room Called Day”, sa première pièce, écrite en 1985, remaniée et actualisée, en tournée en France, Tony Kushner, 65 ans, remonte encore plus loin dans le temps et relie 1932 à 1985 et 2016. L’ultra-libéralisme et la montée des extrêmes semblent alors liés à jamais, tel un éternel fléau… Une pièce d’une belle intelligence et d’une terrible actualité.

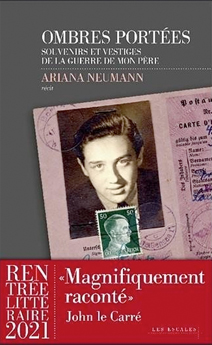

Dans sa pièce culte “Angels in America” (1992), située à New York en 1985, Tony Kushner revenait sur les années Reagan. Le Parti républicain était au pouvoir et le sida, punition divine infligée aux gays selon l’Amérique puritaine, faisait son apparition, décimant à tout va. Même les anges semblaient impuissants à aider les hommes… Il y a deux ans, Arnaud Desplechin montait de la plus belle des façons la pièce à la Comédie-Française (1), l’ère Trump n’étant pas sans rappeler, par bien des aspects, celle de Reagan. Le personnage de Roy Cohn (1927-1986), conseiller juridique de McCarthy et avocat de Trump père et fils, venait parfaire le lien entre les deux époques. Avec “A Bright Room Called Day”, sa première pièce, écrite en 1985, remaniée et actualisée, en tournée en France, Tony Kushner, 65 ans, remonte encore plus loin dans le temps et relie 1932 à 1985 et 2016. L’ultra-libéralisme et la montée des extrêmes semblent alors liés à jamais, tel un éternel fléau… Une pièce d’une belle intelligence et d’une terrible actualité.  C’est une gamine de huit ans, elle s’appelle Ariana. Elle aime les aventures du « Club des Cinq » et du « Clan des Sept ». Avec ses amis de l’école, elle s’imagine en détective ou en espionne. Avec sa petite bande, ils s’inventent des mystères. Ils lancent de grandes enquêtes sur des sujets microscopiques dans le jardin-jungle de la propriété familiale à Caracas. Ce sont les insouciantes années soixante-dix que vivent d’heureux enfants d’expatriés dans un pays tropical. Un jour, Ariana trouve une drôle de chose dans l’antre-bureau de son père : une carte d’identité, où figurent la photo de son père, doté d’un nom qu’elle ne connaît pas et un timbre-poste représentant Hitler. Ariana ne parvient pas à imaginer ce qui rapproche ce jeune homme des années quarante, Hitler et ce père d’aujourd’hui, certes taciturne, mais adoré et respecté. À huit ans, il y a des enquêtes qui peuvent s’annoncer plus complexes que d’autres.

C’est une gamine de huit ans, elle s’appelle Ariana. Elle aime les aventures du « Club des Cinq » et du « Clan des Sept ». Avec ses amis de l’école, elle s’imagine en détective ou en espionne. Avec sa petite bande, ils s’inventent des mystères. Ils lancent de grandes enquêtes sur des sujets microscopiques dans le jardin-jungle de la propriété familiale à Caracas. Ce sont les insouciantes années soixante-dix que vivent d’heureux enfants d’expatriés dans un pays tropical. Un jour, Ariana trouve une drôle de chose dans l’antre-bureau de son père : une carte d’identité, où figurent la photo de son père, doté d’un nom qu’elle ne connaît pas et un timbre-poste représentant Hitler. Ariana ne parvient pas à imaginer ce qui rapproche ce jeune homme des années quarante, Hitler et ce père d’aujourd’hui, certes taciturne, mais adoré et respecté. À huit ans, il y a des enquêtes qui peuvent s’annoncer plus complexes que d’autres.  Des personnalités aussi variées que Saint-Remacle, Guillaume Apollinaire et Juan-Manuel Fangio ont eu, à des titres divers, des intérêts à Stavelot, commune wallonne de Belgique. L’un pour avoir fondé une abbaye en 651, l’autre pour son grand départ en poésie, et le troisième pour avoir disputé des courses sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il faillit même y laisser -une fois de plus- la vie. Au début des années cinquante, peu avant d’abandonner la compétition, celui que l’on surnommait en Argentine El Chueco, avalait au volant de sa Maserati, « la côte de Burnenville, le virage de Malmédy et la descente de Masta ». Dans le « virage très long et très rapide de la grande courbe de Stavelot », son bolide dérapa sur une flaque d’huile et « partit comme une torpille dans le fossé ». Encore une fois, précisait Olivier Merlin dans une biographie du champion parue en 1959, « la baraka avait protégé Juan-Manuel ».

Des personnalités aussi variées que Saint-Remacle, Guillaume Apollinaire et Juan-Manuel Fangio ont eu, à des titres divers, des intérêts à Stavelot, commune wallonne de Belgique. L’un pour avoir fondé une abbaye en 651, l’autre pour son grand départ en poésie, et le troisième pour avoir disputé des courses sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il faillit même y laisser -une fois de plus- la vie. Au début des années cinquante, peu avant d’abandonner la compétition, celui que l’on surnommait en Argentine El Chueco, avalait au volant de sa Maserati, « la côte de Burnenville, le virage de Malmédy et la descente de Masta ». Dans le « virage très long et très rapide de la grande courbe de Stavelot », son bolide dérapa sur une flaque d’huile et « partit comme une torpille dans le fossé ». Encore une fois, précisait Olivier Merlin dans une biographie du champion parue en 1959, « la baraka avait protégé Juan-Manuel ».