Oui, tradition, tellement le fait d’en acheter est devenu un réflexe au même titre que la ficelle et la baguette non moulée bien cuite. On parle bien ici du gel hydroalcoolique (ci-contre en libre-service) destiné à stériliser jusqu’à l’os nos paluches en voie d’assèchement. Et non du gel lubrifiant voué à d’autres usages, encore qu’en fin de journée un peu de fluide apaisant est toujours bon à prendre, une fois achevé le risque de serrer à l’étourdie la main de quelqu’un. Jusqu’à présent les industriels sont restés assez sages sur les étiquettes, se contentant de mettre des mentions comme « pulpe de vie » assorties d’un petit drapeau tricolore histoire de réveiller la fibre cocardière. L’humour n’a pas encore franchi l’étape de la grande distribution alors que l’on pourrait rire d’un « gel cafard » ou d’un « gel bourdon », tellement cette onction pluri-journalière vient nous rappeler que les rapports tactiles sont toujours proscrits. Continuer la lecture

Oui, tradition, tellement le fait d’en acheter est devenu un réflexe au même titre que la ficelle et la baguette non moulée bien cuite. On parle bien ici du gel hydroalcoolique (ci-contre en libre-service) destiné à stériliser jusqu’à l’os nos paluches en voie d’assèchement. Et non du gel lubrifiant voué à d’autres usages, encore qu’en fin de journée un peu de fluide apaisant est toujours bon à prendre, une fois achevé le risque de serrer à l’étourdie la main de quelqu’un. Jusqu’à présent les industriels sont restés assez sages sur les étiquettes, se contentant de mettre des mentions comme « pulpe de vie » assorties d’un petit drapeau tricolore histoire de réveiller la fibre cocardière. L’humour n’a pas encore franchi l’étape de la grande distribution alors que l’on pourrait rire d’un « gel cafard » ou d’un « gel bourdon », tellement cette onction pluri-journalière vient nous rappeler que les rapports tactiles sont toujours proscrits. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

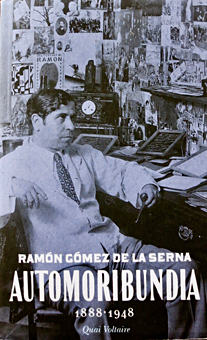

Écrivain multiforme, aussi inclassable qu’imprévisible, Ramón Gómez de la Serna, pur Madrilène né en 1888, fut l’ami de Valery Larbaud qui voyait en lui l’un des meilleurs écrivains de son temps, au même titre que Joyce et Proust. Célèbre en Espagne, réputé en Europe où on le considérait comme un pionnier de l’avant-garde, il devint peu à peu oublié en France jusqu’à la parution toute récente de son autobiographie: « Automoribundia 1888-1948 ». Ce pavé de plus de mille pages (ci-contre), d’un intérêt qui ne faiblit pas, lui permet de sortir du purgatoire avec les honneurs du torero Caracho (1) qui quitterait les arènes de Madrid par la Puerta Grande. Dans les premières décennies du XXe siècle, Gómez de la Serna fut l’un des premiers en Espagne à vivre de sa plume : sa signature se retrouve dans un nombre impressionnant de journaux de diverses tendances.

Écrivain multiforme, aussi inclassable qu’imprévisible, Ramón Gómez de la Serna, pur Madrilène né en 1888, fut l’ami de Valery Larbaud qui voyait en lui l’un des meilleurs écrivains de son temps, au même titre que Joyce et Proust. Célèbre en Espagne, réputé en Europe où on le considérait comme un pionnier de l’avant-garde, il devint peu à peu oublié en France jusqu’à la parution toute récente de son autobiographie: « Automoribundia 1888-1948 ». Ce pavé de plus de mille pages (ci-contre), d’un intérêt qui ne faiblit pas, lui permet de sortir du purgatoire avec les honneurs du torero Caracho (1) qui quitterait les arènes de Madrid par la Puerta Grande. Dans les premières décennies du XXe siècle, Gómez de la Serna fut l’un des premiers en Espagne à vivre de sa plume : sa signature se retrouve dans un nombre impressionnant de journaux de diverses tendances.  Certaines tombes oubliées du cimetière des Landes à Chatou sont garnies de mousse. Et cette parure végétale fait ainsi œuvre de vitalité dans un décor qui en manque. Mais pas celle-là, ou à peine. La poussière et la suie achèveront bientôt de faire disparaître le nom du gisant, Jules Weil. Celui qui faisait office de beau-père aux côtés de Guillaume Apollinaire n’est pas tout seul. Puisque sa compagne, Angélique de Kostrowitzky a été enterrée avec lui la même année en 1919. À quelques jours près, ils sont tous les deux morts de la grippe espagnole, celle qui avait emporté Guillaume quelques mois auparavant (inhumé au Père Lachaise). Quant au frère Albert, également victime d’une maladie infectieuse, il est enseveli au Mexique. Ce petit clan familial s’est évaporé d’un seul coup, dans la foulée de Guillaume, l’écrivain, poète et journaliste. Et tout indique que cette tombe ne reçoit pas beaucoup de visites. Le déplacement s’en trouvait conséquemment justifié.

Certaines tombes oubliées du cimetière des Landes à Chatou sont garnies de mousse. Et cette parure végétale fait ainsi œuvre de vitalité dans un décor qui en manque. Mais pas celle-là, ou à peine. La poussière et la suie achèveront bientôt de faire disparaître le nom du gisant, Jules Weil. Celui qui faisait office de beau-père aux côtés de Guillaume Apollinaire n’est pas tout seul. Puisque sa compagne, Angélique de Kostrowitzky a été enterrée avec lui la même année en 1919. À quelques jours près, ils sont tous les deux morts de la grippe espagnole, celle qui avait emporté Guillaume quelques mois auparavant (inhumé au Père Lachaise). Quant au frère Albert, également victime d’une maladie infectieuse, il est enseveli au Mexique. Ce petit clan familial s’est évaporé d’un seul coup, dans la foulée de Guillaume, l’écrivain, poète et journaliste. Et tout indique que cette tombe ne reçoit pas beaucoup de visites. Le déplacement s’en trouvait conséquemment justifié.  Tzintzuntzan, son nom claque comme un pétard chinois. Et pourtant c’est dans le Michoacan, sur la côte pacifique du Mexique, que se trouve ce bourg insolite de 12.000 habitants. Haut-lieu de la culture tarasque, une civilisation aujourd’hui oubliée, comme a pu l’être celle des Olmèques, la petite ville rurale concentre des trésors historiques et artisanaux inattendus. L’approche de Tzintzuntzan est surprenante. Avant de parvenir en son centre, la route traverse une forêt de gigantesques poteaux de bois et de pierre sculptés. Totems, mats aux motifs élaborés, bestiaire colossal, statues religieuses comprenant des dizaines de « Saint-Michel terrassant le dragon », mais aussi des Ganesh et des Shiva … on se croirait dans un atelier de décors de films. C’est que les artisans sculpteurs de Tzintzuntzan fabriquent de quoi satisfaire les goûts de tous les commerces et particuliers du Michoacan !

Tzintzuntzan, son nom claque comme un pétard chinois. Et pourtant c’est dans le Michoacan, sur la côte pacifique du Mexique, que se trouve ce bourg insolite de 12.000 habitants. Haut-lieu de la culture tarasque, une civilisation aujourd’hui oubliée, comme a pu l’être celle des Olmèques, la petite ville rurale concentre des trésors historiques et artisanaux inattendus. L’approche de Tzintzuntzan est surprenante. Avant de parvenir en son centre, la route traverse une forêt de gigantesques poteaux de bois et de pierre sculptés. Totems, mats aux motifs élaborés, bestiaire colossal, statues religieuses comprenant des dizaines de « Saint-Michel terrassant le dragon », mais aussi des Ganesh et des Shiva … on se croirait dans un atelier de décors de films. C’est que les artisans sculpteurs de Tzintzuntzan fabriquent de quoi satisfaire les goûts de tous les commerces et particuliers du Michoacan !  1916 à New York…. Salon des Artistes indépendants du Nouveau Monde. Soucieux de donner un air nouveau à la création artistique, il se dote d’un règlement particulièrement libéral : tout un chacun pourra exposer, en payant six dollars de cotisation. Ni jury, ni sélection préalable. Parmi les 2125 œuvres reçues, figure un urinoir, présenté sens dessus dessous, signé R.Mutt, et baptisé Fountain (ci contre le modèle vu à Beaubourg). Le comité d’accrochage s’en émeut, et se réunit pour statuer sur la destinée de cette «œuvre». Refusée, pour au moins deux motifs : sa connotation évidente avec un sexe féminin, «immorale et vulgaire», sa nature de simple «article de plomberie», incompatible avec une œuvre d’art. L’absence de l’objet dans l’exposition suscite des réactions.

1916 à New York…. Salon des Artistes indépendants du Nouveau Monde. Soucieux de donner un air nouveau à la création artistique, il se dote d’un règlement particulièrement libéral : tout un chacun pourra exposer, en payant six dollars de cotisation. Ni jury, ni sélection préalable. Parmi les 2125 œuvres reçues, figure un urinoir, présenté sens dessus dessous, signé R.Mutt, et baptisé Fountain (ci contre le modèle vu à Beaubourg). Le comité d’accrochage s’en émeut, et se réunit pour statuer sur la destinée de cette «œuvre». Refusée, pour au moins deux motifs : sa connotation évidente avec un sexe féminin, «immorale et vulgaire», sa nature de simple «article de plomberie», incompatible avec une œuvre d’art. L’absence de l’objet dans l’exposition suscite des réactions.  Thème ô combien prometteur, le désir sera au centre de l’édition 2021 du Printemps des poètes. Une raison bien suffisante pour évoquer une œuvre poétique ancienne, méconnue et justement marquée par le désir : celle de Jean de la Croix (1542-1591). L’homme était un mystique du siècle d’or espagnol. Contemporain de Thérèse d’Avila, il en a été à la fois le disciple, le confesseur, et le continuateur de la réforme du Carmel pour sa branche masculine. Sans revenir sur les détails d’une vie d’aventure passionnante et d’une densité spectaculaire -ce qui dépasserait largement le cadre de cet article-, c’est de l’œuvre d’un écrivain singulier dont il s’agit ici.

Thème ô combien prometteur, le désir sera au centre de l’édition 2021 du Printemps des poètes. Une raison bien suffisante pour évoquer une œuvre poétique ancienne, méconnue et justement marquée par le désir : celle de Jean de la Croix (1542-1591). L’homme était un mystique du siècle d’or espagnol. Contemporain de Thérèse d’Avila, il en a été à la fois le disciple, le confesseur, et le continuateur de la réforme du Carmel pour sa branche masculine. Sans revenir sur les détails d’une vie d’aventure passionnante et d’une densité spectaculaire -ce qui dépasserait largement le cadre de cet article-, c’est de l’œuvre d’un écrivain singulier dont il s’agit ici.  Roger-Viollet. Un nom bien connu des Parisiens et des amateurs de photographie. Quel promeneur ne s’est, en effet, arrêté devant la vitrine de la rue de Seine, le regard soudain attiré par de beaux portraits en noir et blanc des grands noms des arts et des lettres ? Cocteau, Colette, Camus, Guitry, Breton, Proust…, mais aussi des vues de l’Exposition universelle de 1889 ou encore de la construction de la Tour Eiffel. La mythique agence photographique, référence internationale dans le domaine de l’archive, avec un fonds de plus de 6 millions de documents, possède depuis peu son espace d’exposition et il est désormais possible, pour les non-professionnels, d’en pousser la porte afin d’y contempler des œuvres photographiques. Par ailleurs, il est aussi fort tentant de repartir avec un petit trésor sous le bras, les tirages pouvant dorénavant faire l’objet, sur commande, de reproductions vendues à des prix tout à fait raisonnables. La galerie expose actuellement des clichés de la fondatrice de l’agence, Hélène Roger-Viollet (1901-1985), belle occasion de découvrir l’histoire et le travail d’une femme qui voua sa vie à la photographie.

Roger-Viollet. Un nom bien connu des Parisiens et des amateurs de photographie. Quel promeneur ne s’est, en effet, arrêté devant la vitrine de la rue de Seine, le regard soudain attiré par de beaux portraits en noir et blanc des grands noms des arts et des lettres ? Cocteau, Colette, Camus, Guitry, Breton, Proust…, mais aussi des vues de l’Exposition universelle de 1889 ou encore de la construction de la Tour Eiffel. La mythique agence photographique, référence internationale dans le domaine de l’archive, avec un fonds de plus de 6 millions de documents, possède depuis peu son espace d’exposition et il est désormais possible, pour les non-professionnels, d’en pousser la porte afin d’y contempler des œuvres photographiques. Par ailleurs, il est aussi fort tentant de repartir avec un petit trésor sous le bras, les tirages pouvant dorénavant faire l’objet, sur commande, de reproductions vendues à des prix tout à fait raisonnables. La galerie expose actuellement des clichés de la fondatrice de l’agence, Hélène Roger-Viollet (1901-1985), belle occasion de découvrir l’histoire et le travail d’une femme qui voua sa vie à la photographie.  Il est quand même un peu vexant, parvenu à un âge relativement avancé, de réaliser que les « Quatre saisons » de Vivaldi étaient suivies de six épisodes supplémentaires. Parce qu’elles appartenaient à un ensemble plus vaste réuni en douze concertos sous le titre de « Il cimento dell’armonia e dell’inventione » soit « La confrontation entre l’harmonie et l’invention », concept en soi assez moderne. Vexant comme un chat qui constaterait avec dépit, au soir de sa vie, qu’on a toujours soustrait à sa connaissance, une pièce de sa maison. Vexant enfin de l’avouer à ses proches et de s’entendre dire quelque chose comme « mon pauvre ami tout le monde le savait sauf toi ». Mais gratifiant surtout car six morceaux jamais écoutés du maître sont toujours bons à prendre.

Il est quand même un peu vexant, parvenu à un âge relativement avancé, de réaliser que les « Quatre saisons » de Vivaldi étaient suivies de six épisodes supplémentaires. Parce qu’elles appartenaient à un ensemble plus vaste réuni en douze concertos sous le titre de « Il cimento dell’armonia e dell’inventione » soit « La confrontation entre l’harmonie et l’invention », concept en soi assez moderne. Vexant comme un chat qui constaterait avec dépit, au soir de sa vie, qu’on a toujours soustrait à sa connaissance, une pièce de sa maison. Vexant enfin de l’avouer à ses proches et de s’entendre dire quelque chose comme « mon pauvre ami tout le monde le savait sauf toi ». Mais gratifiant surtout car six morceaux jamais écoutés du maître sont toujours bons à prendre.  Réciter en ce moment-même une liste des bons restaurants parisiens peut apparaître au mieux comme une abstraction, une vue de l’esprit, au pire comme l’émission d’un signal quelque peu sadique, une voie de fait, un outrage aux bonnes mœurs. Mais comme le guide de Mr Robert-Robert remonte à 1925, il n’y pas à s’excuser de laisser filer la nostalgie, à propos d’une topographie gastronomique presque entièrement confite dans son passé. Si ce n’était l’évocation de bécasses à l’armagnac ou de la meilleure cave de Paris (Chez « Voisin ») à proximité d’une « somnolente Cour des Comptes », il sortirait davantage de ce livre, un pénible fumet de formol. La réouverture des restaurants -si tout va bien- au printemps ne nous consolera pas de cette époque largement révolue.

Réciter en ce moment-même une liste des bons restaurants parisiens peut apparaître au mieux comme une abstraction, une vue de l’esprit, au pire comme l’émission d’un signal quelque peu sadique, une voie de fait, un outrage aux bonnes mœurs. Mais comme le guide de Mr Robert-Robert remonte à 1925, il n’y pas à s’excuser de laisser filer la nostalgie, à propos d’une topographie gastronomique presque entièrement confite dans son passé. Si ce n’était l’évocation de bécasses à l’armagnac ou de la meilleure cave de Paris (Chez « Voisin ») à proximité d’une « somnolente Cour des Comptes », il sortirait davantage de ce livre, un pénible fumet de formol. La réouverture des restaurants -si tout va bien- au printemps ne nous consolera pas de cette époque largement révolue.  Confinements et couvre-feux divers obligent, on peut en profiter pour lire ou relire l’un des chefs-d’œuvre de la littérature sans doute pas assez connu en France, «La Conscience de Zeno», signé du triestin Italo Svevo. Publiée en 1923, c’est une œuvre dont la fulgurance s’est imposée uniquement à quelques esprits avertis de l’époque, la mettant sur le même plan que Proust, Joyce ou Kafka. Il est vrai que Svevo a créé un monde d’une totale originalité, à l’égal de ces trois-là. Un monde comme on n’a jamais vu avant ni après, d’une profondeur comique inaltérable.

Confinements et couvre-feux divers obligent, on peut en profiter pour lire ou relire l’un des chefs-d’œuvre de la littérature sans doute pas assez connu en France, «La Conscience de Zeno», signé du triestin Italo Svevo. Publiée en 1923, c’est une œuvre dont la fulgurance s’est imposée uniquement à quelques esprits avertis de l’époque, la mettant sur le même plan que Proust, Joyce ou Kafka. Il est vrai que Svevo a créé un monde d’une totale originalité, à l’égal de ces trois-là. Un monde comme on n’a jamais vu avant ni après, d’une profondeur comique inaltérable.