Au mitan de son règne, Sa Majesté Louis le Quatorzième avait les mâchoires fort délabrées. Par surcroît, en 1685, un chirurgien avait malencontreusement lors de l’extraction d’une dent gâtée, perforé sa voûte palatine. Bref, il résultait de tout ceci une gêne à la mastication dont ses cuisiniers durent tenir compte. Pour satisfaire son grand appétit, ils lui confectionnèrent des mets à la consistance pâteuse, des hachis, des bouillis, des compotes, des purées. Dès lors, pourquoi ne pas prétendre « à la royale » ces plats cuisinés à son intention. La tradition rattache aux difficultés bucco-dentaires du souverain une préparation longue, onéreuse et compliquée dénommée par conséquent « lièvre à la royale ». Continuer la lecture

Au mitan de son règne, Sa Majesté Louis le Quatorzième avait les mâchoires fort délabrées. Par surcroît, en 1685, un chirurgien avait malencontreusement lors de l’extraction d’une dent gâtée, perforé sa voûte palatine. Bref, il résultait de tout ceci une gêne à la mastication dont ses cuisiniers durent tenir compte. Pour satisfaire son grand appétit, ils lui confectionnèrent des mets à la consistance pâteuse, des hachis, des bouillis, des compotes, des purées. Dès lors, pourquoi ne pas prétendre « à la royale » ces plats cuisinés à son intention. La tradition rattache aux difficultés bucco-dentaires du souverain une préparation longue, onéreuse et compliquée dénommée par conséquent « lièvre à la royale ». Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

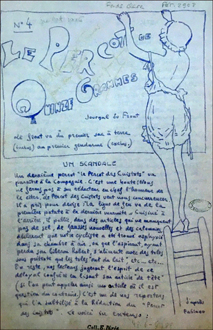

Évidemment lorsque l’on meurt à 23 ans, la postérité ne retient pas grand-chose de la personne disparue. Du poète Jean Roger Bernard Arbousset, dit « Quinze Grammes », tué d’une balle à la guerre le 9 juin 1918, il ne subsistait qu’un ouvrage de poésie intitulé « Le livre de quinze grammes, caporal ». Il devait succéder à ce livre un autre recueil et un roman jamais retrouvés. Lorsque Éric Dussert publie en 2013 (aux éditions Obsidiane) un livre sur ce très jeune auteur, il mentionne également qu’aucun exemplaire du journal des tranchées, « Le Percot de Quinze Grammes », n’a jamais été retrouvé. La BnF conserve 130 journaux de ce type, dont le « Case d’Armons » d’Apollinaire, mais pas celui-là. Or il se trouve qu’il y en a un, le numéro quatre, que la Bibliothèque de Besançon a numérisé. De surcroît il est consultable en ligne (1) et c’est une découverte.

Évidemment lorsque l’on meurt à 23 ans, la postérité ne retient pas grand-chose de la personne disparue. Du poète Jean Roger Bernard Arbousset, dit « Quinze Grammes », tué d’une balle à la guerre le 9 juin 1918, il ne subsistait qu’un ouvrage de poésie intitulé « Le livre de quinze grammes, caporal ». Il devait succéder à ce livre un autre recueil et un roman jamais retrouvés. Lorsque Éric Dussert publie en 2013 (aux éditions Obsidiane) un livre sur ce très jeune auteur, il mentionne également qu’aucun exemplaire du journal des tranchées, « Le Percot de Quinze Grammes », n’a jamais été retrouvé. La BnF conserve 130 journaux de ce type, dont le « Case d’Armons » d’Apollinaire, mais pas celui-là. Or il se trouve qu’il y en a un, le numéro quatre, que la Bibliothèque de Besançon a numérisé. De surcroît il est consultable en ligne (1) et c’est une découverte.  On aimerait bien en savoir davantage sur ce portrait, mais la notice n’indique pas autre chose que « buste de jeune femme, bois peint du 15e siècle, école florentine, époque des Médicis ». Oui on aimerait bien le savoir autant que sa modernité précoce, sa beauté, ce regard étonnant, laissent bouche bée. Mais le travail iconographique du « Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays » par le tandem d’éditeurs Laffont-Bompiani, laisse souvent perplexe. Cette image accompagne un texte sur l’histoire des papes où il est certes question des Médicis et de Florence, mais la pertinence de ce buste féminin apparaît comme aléatoire au contraire sur la page d’à côté, d’un indiscutable portrait de Jean VII en mosaïque. C’est en tout cas une belle surprise parmi beaucoup d’autres que l’on trouve au hasard des cinq gros volumes de cette édition des années soixante.

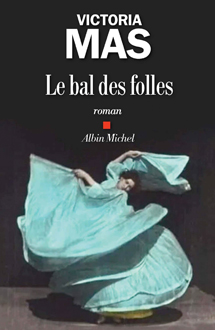

On aimerait bien en savoir davantage sur ce portrait, mais la notice n’indique pas autre chose que « buste de jeune femme, bois peint du 15e siècle, école florentine, époque des Médicis ». Oui on aimerait bien le savoir autant que sa modernité précoce, sa beauté, ce regard étonnant, laissent bouche bée. Mais le travail iconographique du « Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays » par le tandem d’éditeurs Laffont-Bompiani, laisse souvent perplexe. Cette image accompagne un texte sur l’histoire des papes où il est certes question des Médicis et de Florence, mais la pertinence de ce buste féminin apparaît comme aléatoire au contraire sur la page d’à côté, d’un indiscutable portrait de Jean VII en mosaïque. C’est en tout cas une belle surprise parmi beaucoup d’autres que l’on trouve au hasard des cinq gros volumes de cette édition des années soixante.  Le tout premier roman de Victoria Mas, “Le bal des folles” (2019), est une réussite. Le sujet fait pourtant froid dans le dos. D’une plume alerte et extrêmement bien documentée, la jeune et talentueuse romancière s’immisce dans le service du docteur Charcot, à Paris, à l’hôpital de la Salpêtrière. À travers de très beaux portraits et une intrigue des plus haletantes, elle nous narre l’existence de ces recluses en un lieu dévolu, en cette fin de XIXème siècle, à la folie féminine et aux expérimentations du célèbre neurologue. Si tout un chacun a plus ou moins déjà entendu parler du travail sur l’hypnose et sur l’hystérie du Dr Charcot (1825-1893), et de la maladie neurodégénérative qui porte son nom, cette histoire permet d’y regarder d’un peu plus près. Un roman sensible et terrifiant qui a récolté différents prix, dont le prestigieux Prix Renaudot des lycéens 2019.

Le tout premier roman de Victoria Mas, “Le bal des folles” (2019), est une réussite. Le sujet fait pourtant froid dans le dos. D’une plume alerte et extrêmement bien documentée, la jeune et talentueuse romancière s’immisce dans le service du docteur Charcot, à Paris, à l’hôpital de la Salpêtrière. À travers de très beaux portraits et une intrigue des plus haletantes, elle nous narre l’existence de ces recluses en un lieu dévolu, en cette fin de XIXème siècle, à la folie féminine et aux expérimentations du célèbre neurologue. Si tout un chacun a plus ou moins déjà entendu parler du travail sur l’hypnose et sur l’hystérie du Dr Charcot (1825-1893), et de la maladie neurodégénérative qui porte son nom, cette histoire permet d’y regarder d’un peu plus près. Un roman sensible et terrifiant qui a récolté différents prix, dont le prestigieux Prix Renaudot des lycéens 2019.  Achats essentiels… nous avons pris conscience que nous faisions des tas d’achats non essentiels auprès de commerces de seconde nécessité. Mais la définition d’essentiel peut varier d’un décret à l’autre, d’un individu à l’autre. Certaines femmes ne peuvent pas se passer de leur rouge à lèvres Mac (non testé sur les animaux), alors que des jeunes attendent fébrilement les derniers épisodes de « Assassin’s Creed » ou de « Stars Wars ». Lors du Confinement II, le classement des librairies en «commerces non essentiels» a provoqué une révolte citoyenne, car quel décret gouvernemental peut-il décréter qu’un livre n’est pas essentiel ?

Achats essentiels… nous avons pris conscience que nous faisions des tas d’achats non essentiels auprès de commerces de seconde nécessité. Mais la définition d’essentiel peut varier d’un décret à l’autre, d’un individu à l’autre. Certaines femmes ne peuvent pas se passer de leur rouge à lèvres Mac (non testé sur les animaux), alors que des jeunes attendent fébrilement les derniers épisodes de « Assassin’s Creed » ou de « Stars Wars ». Lors du Confinement II, le classement des librairies en «commerces non essentiels» a provoqué une révolte citoyenne, car quel décret gouvernemental peut-il décréter qu’un livre n’est pas essentiel ?  L’épaisseur des murs et des vitres de son appartement filtrait efficacement la rumeur de la rue. Au point que le son de la sirène des pompiers lui donnait l’impression d’une cornemuse peinant à prendre l’avantage sur le vent. Guy aimait ce bruit maîtrisé, tenu à distance. Dont il pouvait prendre toute l’ampleur, toute la sauvagerie, lorsqu’il aérait pour évacuer un trop plein de fumée de tabac. Mais une fois la fenêtre fermée, il éprouvait le sentiment du cosmonaute, toisant le danger du vide à travers son hublot. Guy aimait cette sécurité. Mais depuis quelques mois il n’avait plus le choix. La faute incombait à un microbe, lequel avait contraint les autorités à isoler la population du pays. Ce qui avait eu d’ailleurs pour effet premier, de taire presque toute l’activité sonore de sa rue. On entendait mieux les cloches de l’église voisine. Et quand elle ne sonnait pas les heures, on écoutait la menace du silence.

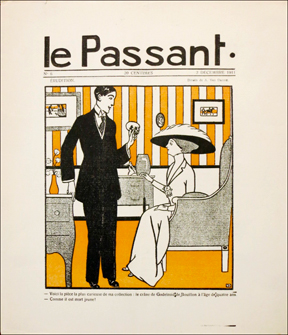

L’épaisseur des murs et des vitres de son appartement filtrait efficacement la rumeur de la rue. Au point que le son de la sirène des pompiers lui donnait l’impression d’une cornemuse peinant à prendre l’avantage sur le vent. Guy aimait ce bruit maîtrisé, tenu à distance. Dont il pouvait prendre toute l’ampleur, toute la sauvagerie, lorsqu’il aérait pour évacuer un trop plein de fumée de tabac. Mais une fois la fenêtre fermée, il éprouvait le sentiment du cosmonaute, toisant le danger du vide à travers son hublot. Guy aimait cette sécurité. Mais depuis quelques mois il n’avait plus le choix. La faute incombait à un microbe, lequel avait contraint les autorités à isoler la population du pays. Ce qui avait eu d’ailleurs pour effet premier, de taire presque toute l’activité sonore de sa rue. On entendait mieux les cloches de l’église voisine. Et quand elle ne sonnait pas les heures, on écoutait la menace du silence.  «Gazette hebdomadaire illustrée et fantaisiste», c’est ainsi que se présentait la revue «Le Passant» éditée à Bruxelles d’octobre 1911 à mai 1912 . À l’origine de cette publication qui faisait la part belle à la caricature et aux dessins humoristiques, un certain André Blandin, Français d’origine qui s’était illustré dans la capitale belge en y organisant en 1911 la première exposition cubiste. Il était lié avec Apollinaire comme nous l’apprend Victor Martin-Schmets (1) et entretint avec lui une correspondance jusqu’aux années de guerre. Apollinaire ne dut pas se faire prier longtemps pour accepter de collaborer, sans doute gracieusement, à cette revue satirique dont il avait annoncé la naissance dans le Mercure de France en décembre 1911. «Ce journal fantaisiste manquait au pays de Tyl l’Espiègle» indiquait-il.

«Gazette hebdomadaire illustrée et fantaisiste», c’est ainsi que se présentait la revue «Le Passant» éditée à Bruxelles d’octobre 1911 à mai 1912 . À l’origine de cette publication qui faisait la part belle à la caricature et aux dessins humoristiques, un certain André Blandin, Français d’origine qui s’était illustré dans la capitale belge en y organisant en 1911 la première exposition cubiste. Il était lié avec Apollinaire comme nous l’apprend Victor Martin-Schmets (1) et entretint avec lui une correspondance jusqu’aux années de guerre. Apollinaire ne dut pas se faire prier longtemps pour accepter de collaborer, sans doute gracieusement, à cette revue satirique dont il avait annoncé la naissance dans le Mercure de France en décembre 1911. «Ce journal fantaisiste manquait au pays de Tyl l’Espiègle» indiquait-il.  Si la lecture au long cours est en tout point salutaire (1), les bonnes séries télévisées s’avèrent également un excellent dérivatif à la morosité. Ainsi, pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, la mini-série HBO “Big Little Lies”, diffusée actuellement sur OCS, va-t-elle bien au-delà de son office de divertissement. Visionnée sur un écran HD, cette œuvre télévisuelle a une réelle tenue cinématographique. À une intrigue très bien ficelée et un jeu de grande qualité, avec un prestigieux casting, s’ajoutent une réalisation et un montage tout aussi soignés qu’originaux. Une mini-série qui relève du 7ème art !

Si la lecture au long cours est en tout point salutaire (1), les bonnes séries télévisées s’avèrent également un excellent dérivatif à la morosité. Ainsi, pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, la mini-série HBO “Big Little Lies”, diffusée actuellement sur OCS, va-t-elle bien au-delà de son office de divertissement. Visionnée sur un écran HD, cette œuvre télévisuelle a une réelle tenue cinématographique. À une intrigue très bien ficelée et un jeu de grande qualité, avec un prestigieux casting, s’ajoutent une réalisation et un montage tout aussi soignés qu’originaux. Une mini-série qui relève du 7ème art !  Et c’est Mick Jagger qui en parle. Forcément dans une tournée, tout le temps passé sur une scène n’est rien à côté du cumul des heures à se déplacer, à se reposer, à attendre. Avec plus de cinquante années de concert derrière lui, cinquante années sur à peu près tous les continents, le chanteur des Rolling Stones dispose d’une certaine expérience de la gestion des instants hors champs. C’est l’un des grands intérêts du documentaire de Paul Dugdale, que de s’attarder justement sur tous les intervalles de la tournée sud-américaine des Stones en 2016. Le film, visible sur Netflix, montre bien entendu les grands moments musicaux menés par un Mick Jagger de 73 ans, toujours taillé comme un crayon et parcourant la scène avec une agilité surprenante. Et ses acolytes, Keith Richards, Ron Wood et Charlie Watts, ne sont certes pas en reste.

Et c’est Mick Jagger qui en parle. Forcément dans une tournée, tout le temps passé sur une scène n’est rien à côté du cumul des heures à se déplacer, à se reposer, à attendre. Avec plus de cinquante années de concert derrière lui, cinquante années sur à peu près tous les continents, le chanteur des Rolling Stones dispose d’une certaine expérience de la gestion des instants hors champs. C’est l’un des grands intérêts du documentaire de Paul Dugdale, que de s’attarder justement sur tous les intervalles de la tournée sud-américaine des Stones en 2016. Le film, visible sur Netflix, montre bien entendu les grands moments musicaux menés par un Mick Jagger de 73 ans, toujours taillé comme un crayon et parcourant la scène avec une agilité surprenante. Et ses acolytes, Keith Richards, Ron Wood et Charlie Watts, ne sont certes pas en reste.  Une fois n’est pas coutume, mais il est rare que la génération des cadets préconise le retour aux techniques de leurs parents ou grands-parents. L’incontestable renouveau du disque vinyle est un de ces exemples. La nouvelle vogue de ces microsillons (que l’on n’appelait pas encore «albums») ne semble pas un simple goût pour le vintage, mais une vraie demande qui s’affirme d’année en année. On peut s’en étonner mais, même si personne ne l’avait prévu, les raisons n’en sont pas si mystérieuses. À l’époque de la dématérialisation, il y a d’abord le goût de l’objet, du bel objet, de la jolie pochette qui participe au plaisir et alimente les désirs de collectionneurs (on ne compte plus les foires aux disques). Il y a surtout la qualité du son du microsillon que chacun reconnaît aujourd’hui supérieure à celle du disque-compact et, d’une façon générale, à celle de tout enregistrement numérique.

Une fois n’est pas coutume, mais il est rare que la génération des cadets préconise le retour aux techniques de leurs parents ou grands-parents. L’incontestable renouveau du disque vinyle est un de ces exemples. La nouvelle vogue de ces microsillons (que l’on n’appelait pas encore «albums») ne semble pas un simple goût pour le vintage, mais une vraie demande qui s’affirme d’année en année. On peut s’en étonner mais, même si personne ne l’avait prévu, les raisons n’en sont pas si mystérieuses. À l’époque de la dématérialisation, il y a d’abord le goût de l’objet, du bel objet, de la jolie pochette qui participe au plaisir et alimente les désirs de collectionneurs (on ne compte plus les foires aux disques). Il y a surtout la qualité du son du microsillon que chacun reconnaît aujourd’hui supérieure à celle du disque-compact et, d’une façon générale, à celle de tout enregistrement numérique.