L’événement avait été jugé suffisamment important pour que l’on décide de mettre l’article en première page. Le samedi 5 juillet 1947, la «une» du Figaro littéraire titrait sur trois colonnes : «Dans un ranch de Californie, une vieille dame apprend qu’elle a été l’héroïne amoureuse d’un grand poète français». L’auteur du papier s’appelle Robert Goffin. Cet avocat belge est une personnalité forte et atypique. Ami de Boris Vian et de Louis Armstrong, il s’intéresse au jazz autant qu’à la poésie, deux sujets sur lesquels il publiera nombre d’ouvrages. Il vénère Guillaume Apollinaire et il a près de 50 ans lorsqu’il décide de retrouver celle qui a inspiré ses plus beaux poèmes, en particulier « La Chanson du Mal-aimé » et « L’Émigrant de Landor Road ». Continuer la lecture

L’événement avait été jugé suffisamment important pour que l’on décide de mettre l’article en première page. Le samedi 5 juillet 1947, la «une» du Figaro littéraire titrait sur trois colonnes : «Dans un ranch de Californie, une vieille dame apprend qu’elle a été l’héroïne amoureuse d’un grand poète français». L’auteur du papier s’appelle Robert Goffin. Cet avocat belge est une personnalité forte et atypique. Ami de Boris Vian et de Louis Armstrong, il s’intéresse au jazz autant qu’à la poésie, deux sujets sur lesquels il publiera nombre d’ouvrages. Il vénère Guillaume Apollinaire et il a près de 50 ans lorsqu’il décide de retrouver celle qui a inspiré ses plus beaux poèmes, en particulier « La Chanson du Mal-aimé » et « L’Émigrant de Landor Road ». Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Paul Éluard calligraphiait avec soin les listes de ses achats d’art. Près de quatre cents œuvres seraient passées entre ses mains, dont celles de Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst et bien sûr Pablo Picasso. Comme il est bien établi que la poésie ne nourrit guère son homme, Éluard avait trouvé là de quoi arrondir substantiellement ses fins de mois, financer de quoi vivre avec élégance. Sans être un acteur majeur du marché de l’art, il était semble-t-il un acheteur avisé. De même qu’objectivement il a su valoriser l’étroite amitié avec Picasso, promouvant avec constance l’œuvre du peintre et jusqu’à intégrer son art dans ses propre publications. On peut dire sans insulter personne qu’il y avait entre les deux hommes, tout à la fois une forte proximité intellectuelle et une convergence d’intérêts bien compris. L’un assurait la promotion de l’autre et inversement. Et c’est cette amitié, durable jusqu’à la disparition du poète, qui fait l’objet d’une intéressante exposition au Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis.

Paul Éluard calligraphiait avec soin les listes de ses achats d’art. Près de quatre cents œuvres seraient passées entre ses mains, dont celles de Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst et bien sûr Pablo Picasso. Comme il est bien établi que la poésie ne nourrit guère son homme, Éluard avait trouvé là de quoi arrondir substantiellement ses fins de mois, financer de quoi vivre avec élégance. Sans être un acteur majeur du marché de l’art, il était semble-t-il un acheteur avisé. De même qu’objectivement il a su valoriser l’étroite amitié avec Picasso, promouvant avec constance l’œuvre du peintre et jusqu’à intégrer son art dans ses propre publications. On peut dire sans insulter personne qu’il y avait entre les deux hommes, tout à la fois une forte proximité intellectuelle et une convergence d’intérêts bien compris. L’un assurait la promotion de l’autre et inversement. Et c’est cette amitié, durable jusqu’à la disparition du poète, qui fait l’objet d’une intéressante exposition au Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis.  Même si la main est gantée, même si la bouche est masquée, nous sommes privés de baisemain. Non pas que nous le pratiquions, hormis quelques éléments d’élite de notre lectorat, mais le seul fait d’en être privé a rétabli un manque dans la panoplie des civilités. Sans aller jusqu’au baise-pied qui ne s’appliquait qu’aux papes, le baisemain relève tout de même, bien plus qu’un choc de coudes, d’un haut niveau de savoir-vivre. Mais les valeurs se sont inversées. Plus on tient ses distances en effet, mieux nous sommes perçus. Tout contact est désormais proscrit et il nous faudra du temps pour réapprendre les embrassades et autres manifestations d’affection ou de simple politesse.

Même si la main est gantée, même si la bouche est masquée, nous sommes privés de baisemain. Non pas que nous le pratiquions, hormis quelques éléments d’élite de notre lectorat, mais le seul fait d’en être privé a rétabli un manque dans la panoplie des civilités. Sans aller jusqu’au baise-pied qui ne s’appliquait qu’aux papes, le baisemain relève tout de même, bien plus qu’un choc de coudes, d’un haut niveau de savoir-vivre. Mais les valeurs se sont inversées. Plus on tient ses distances en effet, mieux nous sommes perçus. Tout contact est désormais proscrit et il nous faudra du temps pour réapprendre les embrassades et autres manifestations d’affection ou de simple politesse.  Comment ça 250 ans ? Déjà ! Pas vraiment vu le temps passer et pourtant je suis bien né le 16 ou peut-être le 17 décembre 1770 (jour de mon baptême à l’église voisine de la Remigiuskirche), à Bonn au 515 de la Bonngasse. Aujourd’hui, si vous voulez venir me voir, c’est au n° 20, bâtiment du fond. La porte à deux battants est toujours là, de même que le petit jardin (ci-contre) et la pompe à eau. Les deux guerres qui ont ravagé au XXe siècle l’Europe et mon pays natal ne l’ont par chance presque pas endommagée. Ma maison natale est donc un des rares témoignages des maisons de mon époque à Bonn qui comptait alors 11.000 habitants. Rénovée et bien entretenue, elle est devenue aujourd’hui un musée dédié à ma vie et à mon œuvre, ce qui me réjouit.

Comment ça 250 ans ? Déjà ! Pas vraiment vu le temps passer et pourtant je suis bien né le 16 ou peut-être le 17 décembre 1770 (jour de mon baptême à l’église voisine de la Remigiuskirche), à Bonn au 515 de la Bonngasse. Aujourd’hui, si vous voulez venir me voir, c’est au n° 20, bâtiment du fond. La porte à deux battants est toujours là, de même que le petit jardin (ci-contre) et la pompe à eau. Les deux guerres qui ont ravagé au XXe siècle l’Europe et mon pays natal ne l’ont par chance presque pas endommagée. Ma maison natale est donc un des rares témoignages des maisons de mon époque à Bonn qui comptait alors 11.000 habitants. Rénovée et bien entretenue, elle est devenue aujourd’hui un musée dédié à ma vie et à mon œuvre, ce qui me réjouit.  Tel est le plus grand mythe de l’histoire du blues : dans les années 1920, aux États-Unis, le jeune bluesman Robert Johnson (1911-1938) aurait rencontré le diable à un carrefour, et lui aurait vendu son âme en échange d’un fabuleux talent de guitariste, pacte faustien qui aurait entraîné sa mort à 27 ans. Ses dons et sa fin tragique ont perpétué le mythe, d’autant plus qu’on ne savait à peu près rien de lui.

Tel est le plus grand mythe de l’histoire du blues : dans les années 1920, aux États-Unis, le jeune bluesman Robert Johnson (1911-1938) aurait rencontré le diable à un carrefour, et lui aurait vendu son âme en échange d’un fabuleux talent de guitariste, pacte faustien qui aurait entraîné sa mort à 27 ans. Ses dons et sa fin tragique ont perpétué le mythe, d’autant plus qu’on ne savait à peu près rien de lui. Les arts populaires traditionnels japonais se sont développés ces dernières décennies en Occident où les mangas, l’ikebana (art floral), l’origami (art du papier plié) ou le kirigami (art du papier découpé) ont leurs adeptes. On connaît moins le Temari et le Mizuhiki, deux autres formes d’artisanat traditionnel, que l’on peut découvrir au «Shinise Memorial Hall» de Kanazawa, un petit bijou de musée (ci-contre).

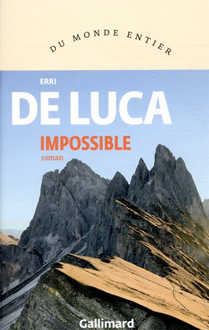

Les arts populaires traditionnels japonais se sont développés ces dernières décennies en Occident où les mangas, l’ikebana (art floral), l’origami (art du papier plié) ou le kirigami (art du papier découpé) ont leurs adeptes. On connaît moins le Temari et le Mizuhiki, deux autres formes d’artisanat traditionnel, que l’on peut découvrir au «Shinise Memorial Hall» de Kanazawa, un petit bijou de musée (ci-contre). Avidement, juste par-dessus l’épaule du greffier, ou de la greffière, nous lisons, indiscrets, sans pouvoir quitter le texte des yeux. C’est un procès-verbal, dans une police dactylographique un peu à l’ancienne, comme si, en ce palais de justice, on tapait encore à la machine. «Q» pour question. «R» pour réponse. Chaque mot prononcé est fidèlement retranscrit.

Avidement, juste par-dessus l’épaule du greffier, ou de la greffière, nous lisons, indiscrets, sans pouvoir quitter le texte des yeux. C’est un procès-verbal, dans une police dactylographique un peu à l’ancienne, comme si, en ce palais de justice, on tapait encore à la machine. «Q» pour question. «R» pour réponse. Chaque mot prononcé est fidèlement retranscrit. Suite au legs de l’intégralité de l’œuvre de Marc Riboud (1923-2016) au Musée national des arts asiatiques-Guimet, l’institution publique présente aujourd’hui une grande rétrospective du photographe récemment disparu. Dans une optique chronologique, avec pour fil rouge les nombreux périples de cet éternel voyageur, parmi lesquels l’Asie a toujours dominé, l’exposition “Marc Riboud. Histoires possibles” nous convie à un parcours de plus de cinquante années, de la France de l’immédiat après-guerre à la Chine de 2006. Nous y découvrons le regard éminemment personnel et sensible d’un artiste sur son temps, dans lequel prédominent à la fois un grand souci de la composition et un profond intérêt pour l’être humain. Voici donc un aperçu d’une exposition dont la date d’ouverture est depuis hier sous scellés.

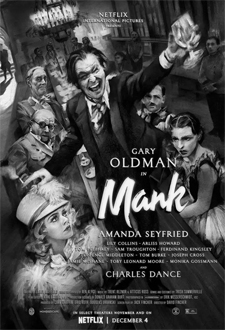

Suite au legs de l’intégralité de l’œuvre de Marc Riboud (1923-2016) au Musée national des arts asiatiques-Guimet, l’institution publique présente aujourd’hui une grande rétrospective du photographe récemment disparu. Dans une optique chronologique, avec pour fil rouge les nombreux périples de cet éternel voyageur, parmi lesquels l’Asie a toujours dominé, l’exposition “Marc Riboud. Histoires possibles” nous convie à un parcours de plus de cinquante années, de la France de l’immédiat après-guerre à la Chine de 2006. Nous y découvrons le regard éminemment personnel et sensible d’un artiste sur son temps, dans lequel prédominent à la fois un grand souci de la composition et un profond intérêt pour l’être humain. Voici donc un aperçu d’une exposition dont la date d’ouverture est depuis hier sous scellés.  Qui aurait pensé que l’histoire du scénario de « Citizen Kane » (1941) pourrait donner lieu à un film palpitant ? Eh bien quelque quatre-vingts ans plus tard, la démonstration nous en est faite.

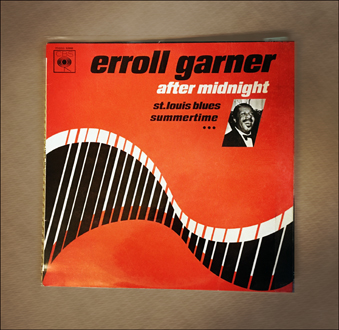

Qui aurait pensé que l’histoire du scénario de « Citizen Kane » (1941) pourrait donner lieu à un film palpitant ? Eh bien quelque quatre-vingts ans plus tard, la démonstration nous en est faite. Lors de ses jours de repentir, Dieu soupirait sa lassitude en écoutant le quatrième mouvement de la cinquième symphonie de Mahler. Et lorsque le Saint-Esprit le pressait de cesser de s’apitoyer sur lui-même, il choisissait d’écouter Erroll Garner, un autre genre d’autodidacte qui lui, n’avait pas raté son coup. Rien de tel en effet que de réécouter cet immense pianiste pour se refleurir le moral au milieu de la brume épidémique. Ce natif de Pittsburgh n’avait pas son pareil pour enchanter l’audition. Dans le cadre de la préparation du centenaire de sa naissance en 2021, la presse nous apprenait au printemps dernier la réédition progressive de la totalité de ses œuvres en douze disques compacts. Mais ce sont encore ses trente trois tours que l’on trouve facilement dans les bacs qui en parlent le mieux, comme cet album « After midnight » (ci-dessus) sorti pour la première fois en 1956.

Lors de ses jours de repentir, Dieu soupirait sa lassitude en écoutant le quatrième mouvement de la cinquième symphonie de Mahler. Et lorsque le Saint-Esprit le pressait de cesser de s’apitoyer sur lui-même, il choisissait d’écouter Erroll Garner, un autre genre d’autodidacte qui lui, n’avait pas raté son coup. Rien de tel en effet que de réécouter cet immense pianiste pour se refleurir le moral au milieu de la brume épidémique. Ce natif de Pittsburgh n’avait pas son pareil pour enchanter l’audition. Dans le cadre de la préparation du centenaire de sa naissance en 2021, la presse nous apprenait au printemps dernier la réédition progressive de la totalité de ses œuvres en douze disques compacts. Mais ce sont encore ses trente trois tours que l’on trouve facilement dans les bacs qui en parlent le mieux, comme cet album « After midnight » (ci-dessus) sorti pour la première fois en 1956.