Avec Liza Minelli chantant « money, money, money » dans le film Cabaret (1972) ou encore le groupe Pink Floyd qui conçut un génial album sur ce thème un an plus tard, la Cité de l’économie aurait pu intégrer ce type de fond musical afin d’illustrer sa dernière exposition sur l’inusable héros de bande dessinée Largo Winch et le trentième anniversaire de la saga portant son nom. Le premier tome date en effet de 1990. Il racontait l’histoire d’un beau jeune homme héritant à 26 ans d’un empire financier, occasionnant mille prétextes à mille péripéties. À ce jour on compte 22 albums traduits en vingt langues totalisant 11 millions d’exemplaires vendus. Pour la Cité de l’économie, l’idée est de s’appuyer sur la popularité de ce personnage afin de faire découvrir au grand public, ce qui fait pousser l’oseille. Continuer la lecture

Avec Liza Minelli chantant « money, money, money » dans le film Cabaret (1972) ou encore le groupe Pink Floyd qui conçut un génial album sur ce thème un an plus tard, la Cité de l’économie aurait pu intégrer ce type de fond musical afin d’illustrer sa dernière exposition sur l’inusable héros de bande dessinée Largo Winch et le trentième anniversaire de la saga portant son nom. Le premier tome date en effet de 1990. Il racontait l’histoire d’un beau jeune homme héritant à 26 ans d’un empire financier, occasionnant mille prétextes à mille péripéties. À ce jour on compte 22 albums traduits en vingt langues totalisant 11 millions d’exemplaires vendus. Pour la Cité de l’économie, l’idée est de s’appuyer sur la popularité de ce personnage afin de faire découvrir au grand public, ce qui fait pousser l’oseille. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Le 24 juillet 1967, le général de Gaulle, premier président de la cinquième république, poursuit une visite triomphale au Québec. À Montréal, devant la foule qui l’acclame, il s’écrie depuis le balcon de l’hôtel de Ville : « Vive le Québec libre ! ».

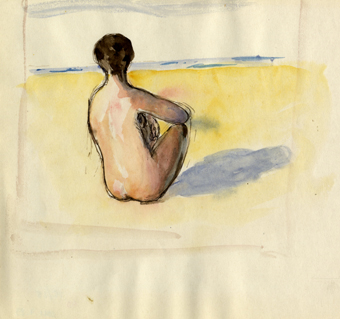

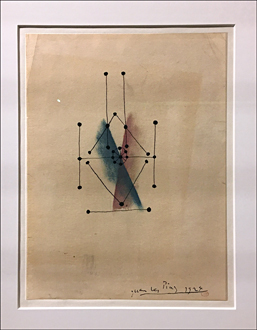

Le 24 juillet 1967, le général de Gaulle, premier président de la cinquième république, poursuit une visite triomphale au Québec. À Montréal, devant la foule qui l’acclame, il s’écrie depuis le balcon de l’hôtel de Ville : « Vive le Québec libre ! ». Il avait beau avoir des peintres dans sa famille, parmi ses amis et plus largement dans ses fréquentations, il avait beau multiplier les visites au musée Fabre de Montpellier dans sa jeunesse, le poète Paul Valéry (1871-1945) n’a jamais vraiment sauté le pas. Ce dessin à l’encre de Chine et aquarelle sur papier, sans titre, démontre en tout cas que la tentation a existé. Il s’y risquait avec précaution tout en estimant avec prudence que « peindre » ne signifiait pas « être peintre ». C’est l’un des grands intérêts de l’exposition en cours au musée Paul Valéry de Sète (Hérault) que de lever le voile, à la toute fin du parcours, sur cette activité confidentielle qu’il pratiquait depuis l’enfance. Pour les cinquante ans de son existence, le musée offre à voir quatre-vingt-dix œuvres de différents artistes afin de proposer une vue originale sur les relations étroites entre Paul Valéry et le monde l’art.

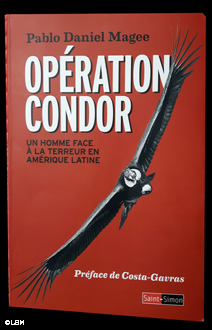

Il avait beau avoir des peintres dans sa famille, parmi ses amis et plus largement dans ses fréquentations, il avait beau multiplier les visites au musée Fabre de Montpellier dans sa jeunesse, le poète Paul Valéry (1871-1945) n’a jamais vraiment sauté le pas. Ce dessin à l’encre de Chine et aquarelle sur papier, sans titre, démontre en tout cas que la tentation a existé. Il s’y risquait avec précaution tout en estimant avec prudence que « peindre » ne signifiait pas « être peintre ». C’est l’un des grands intérêts de l’exposition en cours au musée Paul Valéry de Sète (Hérault) que de lever le voile, à la toute fin du parcours, sur cette activité confidentielle qu’il pratiquait depuis l’enfance. Pour les cinquante ans de son existence, le musée offre à voir quatre-vingt-dix œuvres de différents artistes afin de proposer une vue originale sur les relations étroites entre Paul Valéry et le monde l’art.  Comment se retrouve-t-on à 26 ans à Asuncion, capitale du Paraguay, pour mener une enquête sans fin sur les quatre tonnes et demi de ces «archives de la Terreur» découvertes en 1992 par Doctor Martin Amalda ?

Comment se retrouve-t-on à 26 ans à Asuncion, capitale du Paraguay, pour mener une enquête sans fin sur les quatre tonnes et demi de ces «archives de la Terreur» découvertes en 1992 par Doctor Martin Amalda ? Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette a lui aussi rouvert ses portes et ceci pour notre plus grand plaisir. Sa saison a donc débuté avec deux spectacles de la Compagnie à. Programmée initialement en mars dernier, celle-ci a heureusement pu être reprogrammée en octobre. Cette compagnie des Pays de la Loire a la particularité de mêler jeu d’acteur et théâtre d’objets et d’inventer constamment de nouvelles formes théâtrales. Le mouvement et le burlesque y jouent, par ailleurs, un rôle prépondérant. Explorant le rapport du minuscule à l’universel, elle s’intéresse tout particulièrement au thème du vivre ensemble et aux rapports entre les peuples. Après “Le chant du bouc” (1) où une comédienne et deux comédiens reconstituaient en miniature une banlieue pavillonnaire coquette et proprette dans laquelle survenait un crime, pour questionner la figure du “bouc émissaire”, “La Conquête” sonde les grands ressorts de la colonisation et explore les stigmates de cette dernière sur notre société actuelle. Avec bien évidemment toute la distance et l’humour que permet le théâtre d’objets.

Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette a lui aussi rouvert ses portes et ceci pour notre plus grand plaisir. Sa saison a donc débuté avec deux spectacles de la Compagnie à. Programmée initialement en mars dernier, celle-ci a heureusement pu être reprogrammée en octobre. Cette compagnie des Pays de la Loire a la particularité de mêler jeu d’acteur et théâtre d’objets et d’inventer constamment de nouvelles formes théâtrales. Le mouvement et le burlesque y jouent, par ailleurs, un rôle prépondérant. Explorant le rapport du minuscule à l’universel, elle s’intéresse tout particulièrement au thème du vivre ensemble et aux rapports entre les peuples. Après “Le chant du bouc” (1) où une comédienne et deux comédiens reconstituaient en miniature une banlieue pavillonnaire coquette et proprette dans laquelle survenait un crime, pour questionner la figure du “bouc émissaire”, “La Conquête” sonde les grands ressorts de la colonisation et explore les stigmates de cette dernière sur notre société actuelle. Avec bien évidemment toute la distance et l’humour que permet le théâtre d’objets.  La scène force l’attention. Cela fait déjà quelque temps que le plongeur et la pieuvre s’observent. Jusqu’au jour où Craig, au beau milieu de son apnée, lui tend la main. Et l’animal déploie alors l’un de ses tentacules qui vient se lover sur la main de Craig. Le contact est pris et dès lors, plus moyen de lâcher ce documentaire animalier paru en septembre sur Netflix. Soit un cinéaste qui raconte comment il a voulu compenser un surmenage professionnel en explorant les eaux côtières de l’Afrique du sud. Et de quelle façon, il a malgré des eaux particulièrement fraîches, plongé durant plus d’un an afin de comprendre, rencontre après rencontre, comment vivait cet octopus vulgaris.

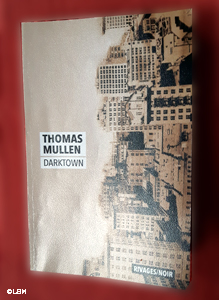

La scène force l’attention. Cela fait déjà quelque temps que le plongeur et la pieuvre s’observent. Jusqu’au jour où Craig, au beau milieu de son apnée, lui tend la main. Et l’animal déploie alors l’un de ses tentacules qui vient se lover sur la main de Craig. Le contact est pris et dès lors, plus moyen de lâcher ce documentaire animalier paru en septembre sur Netflix. Soit un cinéaste qui raconte comment il a voulu compenser un surmenage professionnel en explorant les eaux côtières de l’Afrique du sud. Et de quelle façon, il a malgré des eaux particulièrement fraîches, plongé durant plus d’un an afin de comprendre, rencontre après rencontre, comment vivait cet octopus vulgaris.  Les écrivains (et les cinéastes) américains savent admirablement romancer l’Histoire avec un grand H. Ainsi Thomas Mullen a-t-il reçu le James Feminore Cooper Prize de la fiction historique dès son premier opus «The Last Town on Earth» en 2007.

Les écrivains (et les cinéastes) américains savent admirablement romancer l’Histoire avec un grand H. Ainsi Thomas Mullen a-t-il reçu le James Feminore Cooper Prize de la fiction historique dès son premier opus «The Last Town on Earth» en 2007. Il y a d’abord Lucette qui, en 1956, tomba nez à nez avec Daniel, à la sortie de l’usine. Il avait garé sa Panhard Dyna toute neuve juste en face, au bar-tabac « Le Balto ». Il avait tout de suite subjugué Lucette avec son manteau trois quart cuir marron foncé. Une cigarette pendait à ses lèvres dont il exhalait, à intervalles irréguliers, de savantes bouffées circulaires. Elles se diluaient progressivement dans l’atmosphère. Daniel portait aussi une casquette. Légèrement de travers, baissée sur l’œil gauche, elle lui prêtait un air canaille, donnant l’avantage à un sourire enjôleur. Ainsi adossé à sa bagnole, il affichait le sentiment de tenir les enquiquineurs et contrariétés variées à distance. C’est justement ce genre d’homme que Lucette recherchait. Il l’emmena dans un bal où se jouaient des airs d’accordéon. Sur la piste il la serra fort contre lui. Et jamais plus elle ne quitta ses bras.

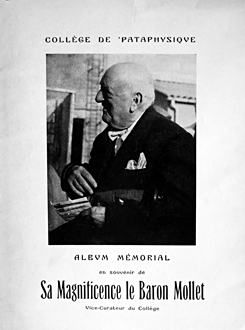

Il y a d’abord Lucette qui, en 1956, tomba nez à nez avec Daniel, à la sortie de l’usine. Il avait garé sa Panhard Dyna toute neuve juste en face, au bar-tabac « Le Balto ». Il avait tout de suite subjugué Lucette avec son manteau trois quart cuir marron foncé. Une cigarette pendait à ses lèvres dont il exhalait, à intervalles irréguliers, de savantes bouffées circulaires. Elles se diluaient progressivement dans l’atmosphère. Daniel portait aussi une casquette. Légèrement de travers, baissée sur l’œil gauche, elle lui prêtait un air canaille, donnant l’avantage à un sourire enjôleur. Ainsi adossé à sa bagnole, il affichait le sentiment de tenir les enquiquineurs et contrariétés variées à distance. C’est justement ce genre d’homme que Lucette recherchait. Il l’emmena dans un bal où se jouaient des airs d’accordéon. Sur la piste il la serra fort contre lui. Et jamais plus elle ne quitta ses bras.  Il faudrait faire preuve d’une folle témérité ou d’une belle inconscience pour se risquer à expliquer ce qu’est la ‘pataphysique. Tout juste peut-on avec certitude en attribuer la paternité à Alfred Jarry. L’une des définitions les plus souvent citées : « La ‘pataphysique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique « , ne nous avance guère, pas plus que la formule « Science des solutions imaginaires », qui reste floue. C’est peut-être Boris Vian qui nous éclairera le mieux. L’écrivain révéla être venu à la ‘pataphysique, après avoir entendu cette réplique de théâtre (“La Belle aventure“, de Flers et Caillavet) : « Je m’applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas ». C’est dire qu’avant tout la ‘pataphysique cherche à explorer des terres que personne d’autre avant elle n’avait fréquentées.

Il faudrait faire preuve d’une folle témérité ou d’une belle inconscience pour se risquer à expliquer ce qu’est la ‘pataphysique. Tout juste peut-on avec certitude en attribuer la paternité à Alfred Jarry. L’une des définitions les plus souvent citées : « La ‘pataphysique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique « , ne nous avance guère, pas plus que la formule « Science des solutions imaginaires », qui reste floue. C’est peut-être Boris Vian qui nous éclairera le mieux. L’écrivain révéla être venu à la ‘pataphysique, après avoir entendu cette réplique de théâtre (“La Belle aventure“, de Flers et Caillavet) : « Je m’applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas ». C’est dire qu’avant tout la ‘pataphysique cherche à explorer des terres que personne d’autre avant elle n’avait fréquentées.  Rien que pour cette guitare exécutée en 1924 depuis Juan-les-Pins, un détour s’impose à la Philharmonie. Une exposition de plus autour de Picasso, serait-on tenté de dire à l’avance, mais ce serait une erreur. Picasso n’était pas mélomane, il n’écoutait guère de musique et ne jouait pas d’instrument. Et pourtant cette exposition donne à voir combien, paradoxalement, au milieu des nombreuses œuvres réunies, la matière musicale a nourri son inspiration. Cette guitare en est la parfaite démonstration. Elle souligne à quel point et en toutes choses, Picasso savait s’évader de la simple représentation. Comme c’est le cas ici où l’artiste n’a conservé de l’instrument qu’une géométrie cosmique. L’objet s’en trouve littéralement divinisé.

Rien que pour cette guitare exécutée en 1924 depuis Juan-les-Pins, un détour s’impose à la Philharmonie. Une exposition de plus autour de Picasso, serait-on tenté de dire à l’avance, mais ce serait une erreur. Picasso n’était pas mélomane, il n’écoutait guère de musique et ne jouait pas d’instrument. Et pourtant cette exposition donne à voir combien, paradoxalement, au milieu des nombreuses œuvres réunies, la matière musicale a nourri son inspiration. Cette guitare en est la parfaite démonstration. Elle souligne à quel point et en toutes choses, Picasso savait s’évader de la simple représentation. Comme c’est le cas ici où l’artiste n’a conservé de l’instrument qu’une géométrie cosmique. L’objet s’en trouve littéralement divinisé.