Ne pas confondre l’Orchestre de Chambre de Paris (l’OCP) avec l’Orchestre de Paris (OP). Le second, ayant fêté ses cinquante ans l’an dernier, est une formation symphonique à laquelle est attachée quantité de noms illustres (de Munch à Karajan, de Solti à Barenboim, de Giulini à Abbado ou Bychkov). Mais l’OCP peut, lui aussi, aligner quelques grands noms jalonnant ses quarante ans d’existence, tels Amin Jordan, Maxime Vengerov, Michel Plasson, Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovitch, Renaud Capuçon ou Dame Felicity Lott, la plus française des sopranos anglaises (voir sa passion pour Offenbach).

Ne pas confondre l’Orchestre de Chambre de Paris (l’OCP) avec l’Orchestre de Paris (OP). Le second, ayant fêté ses cinquante ans l’an dernier, est une formation symphonique à laquelle est attachée quantité de noms illustres (de Munch à Karajan, de Solti à Barenboim, de Giulini à Abbado ou Bychkov). Mais l’OCP peut, lui aussi, aligner quelques grands noms jalonnant ses quarante ans d’existence, tels Amin Jordan, Maxime Vengerov, Michel Plasson, Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovitch, Renaud Capuçon ou Dame Felicity Lott, la plus française des sopranos anglaises (voir sa passion pour Offenbach).

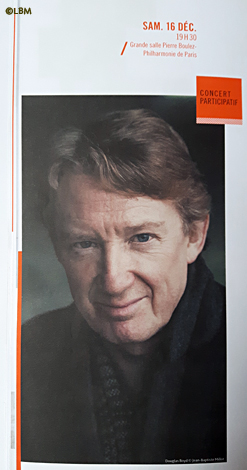

Appelé Ensemble Orchestral de Paris à sa création en 1978, devenu récemment l’Orchestre de Chambre de Paris, cette formation Mozart demeure fidèle à sa vocation chambriste, soit aujourd’hui quelque quarante trois musiciens, jeunes pour la plupart, interprétant quatre siècles de musique, du baroque au contemporain. On se souvient du grand chef américain et grand berlozien John Nelson qui a tenu les rênes de l’orchestre pendant dix ans, de 1998 à 2008. Après quelque flottement, on a choisi un Écossais pour lui succéder, Douglas Boyd, un enfant de Glasgow, nommé directeur musical depuis septembre 2015.

Peu connu encore en France, ce musicien de cinquante huit ans est un original : il a donné son dernier concert comme hautboïste à la Cité de la Musique (à la Villette), en 2002, au sein du Chamber Orchestra of Europe dont il fut membre-fondateur durant vingt et un ans (vint-et-un ans!), pour se saisir du bâton de chef d’orchestre à quarante trois ans, âge plutôt tardif pour « changer de vie », comme il dit. Faisant preuve d’une modestie (très) inhabituelle pour un maestro, il affirme que ses vingt-et-une années au sein de cette formation comme hautboïste solo ont constitué la meilleure formation possible pour sortir du rang, même s’il avait toujours eu envie de diriger. C’est qu’il y a fait des rencontres mémorables, notamment avec Claudio Abbado ou Nikolaus Harnoncourt, comme il s’en est expliqué lors d’une interview publiée dans le « Financial Times » en 2006 : du maître italien à la main gauche souveraine, il a appris à faire naître la musique d’un seul geste, et du maître allemand du baroque sur instruments anciens, il a appris que peu importent les instruments, « ultimately it’s about how you make music » (finalement, ce qui importe c’est quelle musique vous faites).

Dans sa nouvelle vie, il a creusé son sillon, passant dix ans à la tête de la Manchester Camerata, tout en étant de plus en plus demandé en Amérique. Il s’est aussi produit pendant sept ans au Musikkollegium de Winterthur en Suisse, peu connu en France mais renommé, et adore présider au festival lyrique d’été de Garsington en Angleterre, près d’Oxford, qu’il anime avec passion d’année en année. Preuve qu’il aime autant les voix que les instruments, l’opéra que le classique.

A Paris, donc, il fait son come back, son retour aux sources, puisque c’est à la Cité de la Musique qu’il avait donné son dernier concert comme hautboïste, sous la direction de maestro Abbado s’il-vous-plaît. Deux ans après sa nomination à la tête de l’OCP, il est un peu trop tôt pour faire un bilan, mais « son » orchestre joue désormais dans la cour des grands en étant associé au saint des saints, la Philharmonie de Paris. Sans compter une relation privilégiée avec le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra national de Paris, le Théâtre du Châtelet ou l’Opéra Comique.

Je suis allée justement écouter l’OCP le 24 octobre dernier dans cet Opéra Comique si bien restauré ces dernières années qu’on se demande ce qui a changé (un très bon signe !), et j’ai eu le bonheur de voir la belle salle Favart bien remplie pour le récital de notre mezzo soprano nationale Marianne Crébassa (ci-contre). Une jeune artiste dont je guette chaque apparition depuis quelques années, appréciant autant son timbre assuré, chaud et lumineux, que sa personnalité sur scène. Comme toutes les jeunes mezzos, elle s’est fait une spécialité des rôles de travestis qui vont si bien à sa silhouette fine et élancée, comme on a pu le voir dans le « Fantasio » d’Offenbach (rôle titre) donné au Théâtre du Châtelet en février dernier, alors qu’on attendait la réouverture de la salle Favart (voir mon article du 19 janvier 2017).

Je suis allée justement écouter l’OCP le 24 octobre dernier dans cet Opéra Comique si bien restauré ces dernières années qu’on se demande ce qui a changé (un très bon signe !), et j’ai eu le bonheur de voir la belle salle Favart bien remplie pour le récital de notre mezzo soprano nationale Marianne Crébassa (ci-contre). Une jeune artiste dont je guette chaque apparition depuis quelques années, appréciant autant son timbre assuré, chaud et lumineux, que sa personnalité sur scène. Comme toutes les jeunes mezzos, elle s’est fait une spécialité des rôles de travestis qui vont si bien à sa silhouette fine et élancée, comme on a pu le voir dans le « Fantasio » d’Offenbach (rôle titre) donné au Théâtre du Châtelet en février dernier, alors qu’on attendait la réouverture de la salle Favart (voir mon article du 19 janvier 2017).

Lors de ce récital, Marianne nous a servi la galerie de quelques grands travestis de l’opéra, de Gluck à Mozart, d’Offenbach à Gounod, figurant sur son CD de fin 2016 intitulé « Oh, Boy ! », dont elle dit « ces garçons là vous font perdre la tête mais ils gagnent votre cœur ! ». Habillée de noir et blanc graphique -sa signature-, en collant et veste « boyish » mais escarpins scintillants, elle nous a accueillis par un « Nobles seigneurs, salut » de Meyerbeer absolument étincelant, montrant d’emblée que son timbre s’est étoffé dans des aigus lumineux. Ayant ainsi pris possession de la salle, elle s’est montrée de plus en plus à l’aise, jusqu’à s’asseoir au bord de la scène, lors de la deuxième partie, pour nous faire partager les clairs obscurs du « tube » de « Fantasio » « Voyez dans la nuit brune », et autres airs non inclus dans son disque, penchant de plus en plus vers la poésie.

Les musiciens de l’orchestre de Chambre de Paris ont su accompagner ses humeurs délicates, et les soutenir également par des morceaux orchestraux bien choisis, sous la direction du jeune Victorien Vanoosten, trente-deux ans, officiant à l’Opéra de Marseille, protégé de Barenboim. Ainsi, en cours de saison, le chef en titre de l’OCP prête-t-il sa baguette à des collègues, parfois des jeunes qu’il faut mettre en valeur, parfois des chevronnés comme le chef baroque Fabio Bondi le 27 septembre dernier et le 30 et 31 mai prochains, ou Faycal Karoui le 21 décembre prochain au Théâtre des Champs-Elysées pour une soirée « Broadway Symphonique ».

Lorsqu’on dit qu’il prête son bâton, c’est là une métaphore, puisque j’ai vu Douglas Boyd diriger uniquement avec ses mains mouvantes, traçant dans l’air d’élégantes et précises arabesques, les jambes bien plantées dans le sol. Comme il est d’usage, il se produit sept à huit fois au cours d’une saison à la tête de sa formation, ce qui lui laisse du temps pour d’autres activités musicales.

Lors du concert du 7 décembre dernier au chic Théâtre des Champs-Élysées, la mise en bouche de cette soirée placée sous le signe de la danse s’est faite avec la suite de Ravel, « Ma Mère L’Oye », courte pièce brillante menée avec entrain par le maestro. Puis nous avions droit à une création mondiale (sic !) du jeune compositeur (quarante trois ans) français très en cour, Bruno Mantovani, directeur du conservatoire national de musique de Paris, une pièce nommée « Danse libre, concerto pour harpe », écrite tout spécialement pour la harpiste aussi célèbre qu’élégante Isabelle Moretti.

Évidemment un morceau contemporain dédié à la harpe est déjà, en soi, une gageure, et me demandant bien ce que cela pourrait donner, je m’étais plongée préalablement dans le texte de Mantovani figurant dans le programme, un texte dans lequel il affirmait tranquillement avoir « poussé la virtuosité suffisamment loin afin de créer cette texture qui soit à la fois nouvelle et personnelle. » Certes. Mais comment la harpe pourrait-elle se faire entendre au milieu des sonorités musicales contemporaines ? Eh bien le morceau débutant par un solo de harpe, la musicienne griffant répétitivement les cordes d’un geste sec, nous avons pu effectivement l’entendre, mais dès que l’orchestre a pris le relais, ce n’était plus possible, naturellement, jusqu’au prochain solo.

De manière assez étrange, au bout d’un moment, les sonorités contemporaines ont laissé place à des accents tout autres, très début du vingtième siècle, dans lesquels on entendait très bien la harpe ! J’avoue que j’étais en pleine confusion, jusqu’à ce que je comprenne que le chef avait enchaîné sans aucune pose avec le morceau suivant, les « Danses sacrée et profane » de Debussy. Une pratique tout à fait inhabituelle, qui a plongé bien des spectateurs dans l’étonnement. Mais qui a dû ravir Mantovani présent dans la salle, puisqu’il avait précisé dans le programme, en toute modestie : « Ne pourrait-on pas d’ailleurs enchaîner les deux pièces, la mienne et celle de Debussy ?».

De manière assez étrange, au bout d’un moment, les sonorités contemporaines ont laissé place à des accents tout autres, très début du vingtième siècle, dans lesquels on entendait très bien la harpe ! J’avoue que j’étais en pleine confusion, jusqu’à ce que je comprenne que le chef avait enchaîné sans aucune pose avec le morceau suivant, les « Danses sacrée et profane » de Debussy. Une pratique tout à fait inhabituelle, qui a plongé bien des spectateurs dans l’étonnement. Mais qui a dû ravir Mantovani présent dans la salle, puisqu’il avait précisé dans le programme, en toute modestie : « Ne pourrait-on pas d’ailleurs enchaîner les deux pièces, la mienne et celle de Debussy ?».

Après l’entracte, maestro Boyd (ci-contre) a mené la symphonie n° 82 de Haydn dite « l’Ours » avec une énergie éclatante, étincelante même. Il était tout à fait à son affaire, lui qui pense qu’il « n’y a rien de plus difficile que Mozart ». Mozart ou Haydn, bien sûr.

Le 16 décembre prochain, à la Philharmonie de Paris, ce grand amoureux de Haydn dirigera un concert participatif des « Saisons » durant lequel les spectateurs pourront chanter, la participation du public étant une des vocations de l’OCP. On retrouvera au cours de l’an prochain le chef écossais dans d’autres symphonies de Haydn, mais aussi Beethoven, Bartók ou Berg.

Lise Bloch-Morhange

On peut ajouter que Marianna Crebassa est en ce moment très applaudie à l’Opéra Garnier où elle interprète avec brio le rôle de Sesto dans « La clémence de Titus ».

Ping : Quarante ans ou le bel âge de l’OCP | Les Soirées de Paris