Le froid qui pénètre par la fenêtre entrebâillée m’a saisie pendant mon sommeil. Réveil engourdi, recroquevillée en chien de fusil au fond du lit. Je déplie ma jambe et bascule vers lui pour me lover contre sa chaleur. Les yeux toujours clos, je tends mon bras à la rencontre de son corps. Qu’il me serre contre lui. Retrouver le goût de ses baisers sur mes lèvres. Rêve ardent. Ma main se heurte au vide. Brusquement mon cœur bat fort, mes yeux s’ouvrent grand, mes rêves se grippent. Sursaut. Je rabats le drap et me lève d’un bond. Sur le matelas vide, la forme incurvée de son corps. Continuer la lecture

Le froid qui pénètre par la fenêtre entrebâillée m’a saisie pendant mon sommeil. Réveil engourdi, recroquevillée en chien de fusil au fond du lit. Je déplie ma jambe et bascule vers lui pour me lover contre sa chaleur. Les yeux toujours clos, je tends mon bras à la rencontre de son corps. Qu’il me serre contre lui. Retrouver le goût de ses baisers sur mes lèvres. Rêve ardent. Ma main se heurte au vide. Brusquement mon cœur bat fort, mes yeux s’ouvrent grand, mes rêves se grippent. Sursaut. Je rabats le drap et me lève d’un bond. Sur le matelas vide, la forme incurvée de son corps. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

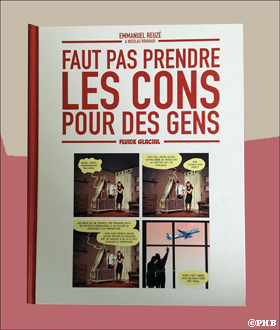

Le fait qu’un distributeur de films américain s’est décidé à ôter de son catalogue le film « Autant en emporte le vent » pour ses « préjugés racistes » a suscité un débat. C’est une tendance que l’on observe depuis plusieurs années. Celle qui consiste à purifier le passé en l’indexant sur l’évolution morale. Celle aussi qui revient pour un auteur ou un artiste à se censurer de ses propres mains afin de ne pas contrevenir au politiquement correct. Or il se trouve qu’au début de l’année, est sortie en librairie, une fort amusante BD traitant des absurdités du siècle en cours. Intitulé « Faut pas prendre les cons pour des gens », l’album s’ouvre précisément sur une histoire mettant en scène, dans une librairie, une acheteuse des « Misérables », le fameux roman de Victor Hugo. Comme elle s’étonne auprès du vendeur de découvrir des pages pratiquement vides, celui-ci lui explique qu’il a fallu tenir compte des remarques d’une association contre la maltraitance des enfants, du syndicat des policiers qui s’offusquait de voir leur profession « stigmatisée » à travers le suicide de Javert et, également, des féministes s’indignant de la prostitution de Fantine.

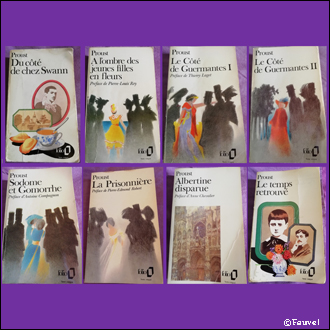

Le fait qu’un distributeur de films américain s’est décidé à ôter de son catalogue le film « Autant en emporte le vent » pour ses « préjugés racistes » a suscité un débat. C’est une tendance que l’on observe depuis plusieurs années. Celle qui consiste à purifier le passé en l’indexant sur l’évolution morale. Celle aussi qui revient pour un auteur ou un artiste à se censurer de ses propres mains afin de ne pas contrevenir au politiquement correct. Or il se trouve qu’au début de l’année, est sortie en librairie, une fort amusante BD traitant des absurdités du siècle en cours. Intitulé « Faut pas prendre les cons pour des gens », l’album s’ouvre précisément sur une histoire mettant en scène, dans une librairie, une acheteuse des « Misérables », le fameux roman de Victor Hugo. Comme elle s’étonne auprès du vendeur de découvrir des pages pratiquement vides, celui-ci lui explique qu’il a fallu tenir compte des remarques d’une association contre la maltraitance des enfants, du syndicat des policiers qui s’offusquait de voir leur profession « stigmatisée » à travers le suicide de Javert et, également, des féministes s’indignant de la prostitution de Fantine.  À la question “Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ?”, les ouvrages les plus ardus se présentent aussitôt à notre esprit, histoire de bien occuper notre temps sur cette île où les occupations se feraient immanquablement rares. La période de réclusion imposée que nous venons de vivre, où toute sortie culturelle était bannie pour une durée alors inconnue, pourrait trouver quelques similitudes avec celles d’un naufrage proche d’une contrée inhabitée. Les conditions n’étaient-elles pas alors réunies pour lire ou relire Proust tranquillement, sans interruption, volume après volume ? Ce moment de vie étrange semblait ainsi réunir les conditions de calme et de concentration nécessaires pour se lancer d’une traite dans les quelque quatre mille pages que comporte la « Recherche ». Pour certains, le temps de lire “À la recherche du temps perdu” (1) était enfin venu…

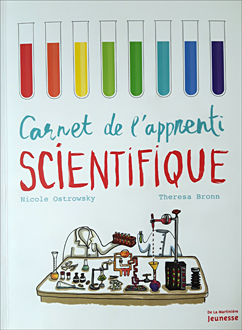

À la question “Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ?”, les ouvrages les plus ardus se présentent aussitôt à notre esprit, histoire de bien occuper notre temps sur cette île où les occupations se feraient immanquablement rares. La période de réclusion imposée que nous venons de vivre, où toute sortie culturelle était bannie pour une durée alors inconnue, pourrait trouver quelques similitudes avec celles d’un naufrage proche d’une contrée inhabitée. Les conditions n’étaient-elles pas alors réunies pour lire ou relire Proust tranquillement, sans interruption, volume après volume ? Ce moment de vie étrange semblait ainsi réunir les conditions de calme et de concentration nécessaires pour se lancer d’une traite dans les quelque quatre mille pages que comporte la « Recherche ». Pour certains, le temps de lire “À la recherche du temps perdu” (1) était enfin venu…  Il n’y a pas que des coups de foudre amoureux, il y a aussi des coups de foudre scientifiques. C’est ce qui est arrivé à Nicole Ostrowsky lorsqu’elle a pénétré dans l’Exploratorium de San Francisco au début de l’année 1981. Elle fut tout simplement éblouie par ce musée dirigé par Frank Oppenheimer (frère de celui qu’on surnommera « le père de la bombe atomique »), sorte de Palais de la Découverte à la puissance cent, avec son immense espace dévolu au « Do it yourself », manipulations et expériences ouvertes à tout un chacun.

Il n’y a pas que des coups de foudre amoureux, il y a aussi des coups de foudre scientifiques. C’est ce qui est arrivé à Nicole Ostrowsky lorsqu’elle a pénétré dans l’Exploratorium de San Francisco au début de l’année 1981. Elle fut tout simplement éblouie par ce musée dirigé par Frank Oppenheimer (frère de celui qu’on surnommera « le père de la bombe atomique »), sorte de Palais de la Découverte à la puissance cent, avec son immense espace dévolu au « Do it yourself », manipulations et expériences ouvertes à tout un chacun. Depuis près de 1600 ans que Sainte Geneviève est censée veiller sur la capitale, la lassitude est semble-t-il venue. Et avec cette retraite sûrement bien méritée, les miracles dont elle était prodigue, ont disparu. Alors que les élections municipales sont toutes proches, que Paris s’apprête à élire un maire, il est permis de regretter celle qui avait fait de l’unification des peuples de la Gaule romaine, l’un des objectifs de sa vie consacrée. Opportunément, les éditions de l’Archipel viennent de réimprimer l’une de ses principales biographies. La première avait été rédigée au tout début du 6e siècle soit quelques années après la mort de Geneviève. Elle avait été rédigée par un moine en latin et ce qui est extraordinaire, c’est que cette Vita beatae Genovefae Virginis, est toujours conservée à la bibliothèque Sainte-Geneviève place du Panthéon ainsi qu’à la bibliothèque de l’Arsenal. Sur cette base, la biographie signée Geneviève Chauvel, nous offre une haletante plongée dans l’histoire de Paris.

Depuis près de 1600 ans que Sainte Geneviève est censée veiller sur la capitale, la lassitude est semble-t-il venue. Et avec cette retraite sûrement bien méritée, les miracles dont elle était prodigue, ont disparu. Alors que les élections municipales sont toutes proches, que Paris s’apprête à élire un maire, il est permis de regretter celle qui avait fait de l’unification des peuples de la Gaule romaine, l’un des objectifs de sa vie consacrée. Opportunément, les éditions de l’Archipel viennent de réimprimer l’une de ses principales biographies. La première avait été rédigée au tout début du 6e siècle soit quelques années après la mort de Geneviève. Elle avait été rédigée par un moine en latin et ce qui est extraordinaire, c’est que cette Vita beatae Genovefae Virginis, est toujours conservée à la bibliothèque Sainte-Geneviève place du Panthéon ainsi qu’à la bibliothèque de l’Arsenal. Sur cette base, la biographie signée Geneviève Chauvel, nous offre une haletante plongée dans l’histoire de Paris.  Un livre que l’on reçoit en cette période où tout est masqué, cloîtré. Une pièce de théâtre devenue un ouvrage qui dépeint avec réalisme l’engrenage qui conduit un éleveur laitier jusqu’au suicide. Cette fiction inspirée d’un fait réel est rédigée par Rebecca Vaissermann. La pièce est directe, elle met en scène les personnages principaux de l’intrigue, aucun autre. Pas de fioritures. Son écriture ne mentionne pas de détails de mise en scène ou de décors. Mais on imagine ceux-ci forcément dépouillés, simples, appelant à se retrouver de plain-pied dans la fameuse salle de traite, ou dans les autres scènes.

Un livre que l’on reçoit en cette période où tout est masqué, cloîtré. Une pièce de théâtre devenue un ouvrage qui dépeint avec réalisme l’engrenage qui conduit un éleveur laitier jusqu’au suicide. Cette fiction inspirée d’un fait réel est rédigée par Rebecca Vaissermann. La pièce est directe, elle met en scène les personnages principaux de l’intrigue, aucun autre. Pas de fioritures. Son écriture ne mentionne pas de détails de mise en scène ou de décors. Mais on imagine ceux-ci forcément dépouillés, simples, appelant à se retrouver de plain-pied dans la fameuse salle de traite, ou dans les autres scènes. Le peintre Georges Braque a occupé un temps un atelier tout en haut de l’hôtel Roma, rue Caulaincourt à Paris. Par un phénomène d’enchaînement, d’autres artistes de la même veine moderne vinrent progressivement s’y installer afin de pratiquer le cubisme dans une ambiance favorable. Il semble que l’hôtel existe toujours mais que que sa direction a préféré, peut-être pour ne pas effrayer les touristes, garnir ses murs de réalisations impressionnistes. Mais dans ces glorieuses années où l’art moderne prenait son essor et devant la fréquentation de l’établissement qui attirait à lui les peintres en devenir, Georges Braque avait suggéré au patron de l’hôtel d’installer une « plaque émaillée » indiquant la mention « Cubistes à tous les étages. » Cette information amusante a été donnée par Guillaume Apollinaire dans un journal paru un 26 mai. Le seul défaut (mineur) d’un livre attachant élaboré par Pierre Caizergues en 1980, c’est qu’il mentionne rarement l’année de même que le support sur lequel il a été imprimé. Certains détails permettent cependant de deviner.

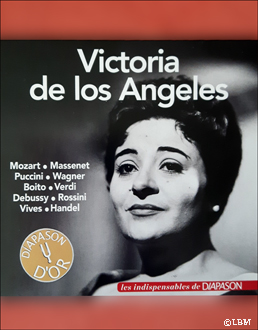

Le peintre Georges Braque a occupé un temps un atelier tout en haut de l’hôtel Roma, rue Caulaincourt à Paris. Par un phénomène d’enchaînement, d’autres artistes de la même veine moderne vinrent progressivement s’y installer afin de pratiquer le cubisme dans une ambiance favorable. Il semble que l’hôtel existe toujours mais que que sa direction a préféré, peut-être pour ne pas effrayer les touristes, garnir ses murs de réalisations impressionnistes. Mais dans ces glorieuses années où l’art moderne prenait son essor et devant la fréquentation de l’établissement qui attirait à lui les peintres en devenir, Georges Braque avait suggéré au patron de l’hôtel d’installer une « plaque émaillée » indiquant la mention « Cubistes à tous les étages. » Cette information amusante a été donnée par Guillaume Apollinaire dans un journal paru un 26 mai. Le seul défaut (mineur) d’un livre attachant élaboré par Pierre Caizergues en 1980, c’est qu’il mentionne rarement l’année de même que le support sur lequel il a été imprimé. Certains détails permettent cependant de deviner.  Il se pourrait que des gens ne connaissant rien à l’opéra se prennent de passion pour la diva que fut Victoria de Los Angeles, grâce au CD paru récemment dans la collection « Les Indispensables » (n°122) de la revue mensuelle Diapason.

Il se pourrait que des gens ne connaissant rien à l’opéra se prennent de passion pour la diva que fut Victoria de Los Angeles, grâce au CD paru récemment dans la collection « Les Indispensables » (n°122) de la revue mensuelle Diapason. En ce temps-là, Lucky Luke avait toujours son mégot au bec. On n’avait pas encore enlevé sa pipe à monsieur Hulot ni au commissaire Maigret. Des émissions de télévision se déroulaient, aux heures de grande écoute, sous un épais nuage de fumée dont les volutes rendaient parfois les visages flous tout en exacerbant les discussions des invités. On pouvait, sans réservation, acheter un billet de train, se choisir une place et allumer une cigarette sans subir la réprobation générale.

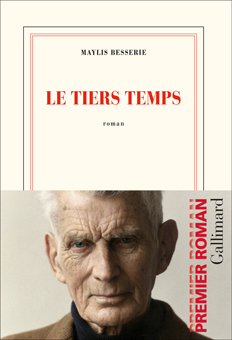

En ce temps-là, Lucky Luke avait toujours son mégot au bec. On n’avait pas encore enlevé sa pipe à monsieur Hulot ni au commissaire Maigret. Des émissions de télévision se déroulaient, aux heures de grande écoute, sous un épais nuage de fumée dont les volutes rendaient parfois les visages flous tout en exacerbant les discussions des invités. On pouvait, sans réservation, acheter un billet de train, se choisir une place et allumer une cigarette sans subir la réprobation générale. Coincé en quatre murs jaunis et un lino fatigué, Samuel Beckett s’interroge : est-ce la moitié ou seulement un quart de son cerveau qui fonctionne encore ? Il s’observe sans complaisance, lui, le nouveau « résident » d’une maison de retraite (on ne disait pas encore EHPAD en 1989), révolté silencieux et passif contre les horaires et les règlements intérieurs. Il ne s’apitoie pas. Il ne se plaint pas. Mais il boit du whiskey plus souvent qu’à son tour et se couche bien au-delà du couvre-feu en vigueur dans l’établissement pour tenter encore d’écrire, ne fût-ce que deux lignes par nuit. Surtout, il est sans indulgence à l’égard de son corps plus maigre que jamais, couvert d’une peau fripée et transparente, mal supporté par des jambes handicapées par un emphysème envahissant. L’auto-dérision est un sport comme les autres. La dérision aussi. La férocité parfois. Et Maylis Besserie, auteur d’un fascinant livre salué début mai par le Goncourt du Premier roman, prête à Samuel Beckett (1906-1989), le personnage principal et presque unique de son roman, toute cette énergie intellectuelle qu’il mobilise pour sauver la face des derniers mois de sa vie.

Coincé en quatre murs jaunis et un lino fatigué, Samuel Beckett s’interroge : est-ce la moitié ou seulement un quart de son cerveau qui fonctionne encore ? Il s’observe sans complaisance, lui, le nouveau « résident » d’une maison de retraite (on ne disait pas encore EHPAD en 1989), révolté silencieux et passif contre les horaires et les règlements intérieurs. Il ne s’apitoie pas. Il ne se plaint pas. Mais il boit du whiskey plus souvent qu’à son tour et se couche bien au-delà du couvre-feu en vigueur dans l’établissement pour tenter encore d’écrire, ne fût-ce que deux lignes par nuit. Surtout, il est sans indulgence à l’égard de son corps plus maigre que jamais, couvert d’une peau fripée et transparente, mal supporté par des jambes handicapées par un emphysème envahissant. L’auto-dérision est un sport comme les autres. La dérision aussi. La férocité parfois. Et Maylis Besserie, auteur d’un fascinant livre salué début mai par le Goncourt du Premier roman, prête à Samuel Beckett (1906-1989), le personnage principal et presque unique de son roman, toute cette énergie intellectuelle qu’il mobilise pour sauver la face des derniers mois de sa vie.