Cinémas, théâtres, librairies, musées, galeries, hôtels des ventes, courses hippiques… le baisser de rideau est général, sauf les éditeurs de journaux qui ne parlent plus que de la chose maudite (ci-contre) et de ses conséquences planétaires. Un vent mauvais souffle sur l’Europe. Les libertés sont sous cloche. Le robinet culturel est cadenassé. Confinée, l’inspiration moisit. Sauf à produire ce qu’il est convenu d’appeler du jus de crâne, à prendre le risque de lasser nos lecteurs avec de la matière défraîchie, de la dissertation sèche, il est devenu réaliste de suspendre pour un temps la parution des Soirées de Paris. En attente d’un retour à meilleure fortune dont l’échéance, à cette heure, est pour le moins floue. Continuer la lecture

Cinémas, théâtres, librairies, musées, galeries, hôtels des ventes, courses hippiques… le baisser de rideau est général, sauf les éditeurs de journaux qui ne parlent plus que de la chose maudite (ci-contre) et de ses conséquences planétaires. Un vent mauvais souffle sur l’Europe. Les libertés sont sous cloche. Le robinet culturel est cadenassé. Confinée, l’inspiration moisit. Sauf à produire ce qu’il est convenu d’appeler du jus de crâne, à prendre le risque de lasser nos lecteurs avec de la matière défraîchie, de la dissertation sèche, il est devenu réaliste de suspendre pour un temps la parution des Soirées de Paris. En attente d’un retour à meilleure fortune dont l’échéance, à cette heure, est pour le moins floue. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Le ghetto vénitien se trouve pratiquement juste à gauche en sortant de la gare Santa-Lucia. Et il est facile à trouver. C’est une information que comprendront avec un soulagement anticipé tous ceux qui se sont déjà égarés dans le dédale des ponts et des rues en courbes de Venise. Il faut partir sur la gauche de la gare donc, ignorer le pont qui enjambe le grand canal sur la droite et suivre la foule des touristes qui veut rejoindre la Place San-Marco par l’itinéraire bis qu’est la traversée du quartier Cannareggio. Toujours dans l’axe du flux touristique, on franchit un petit pont, on tourne à gauche sur le quai baptisé Fondamenta Cannareggio et l’entrée du ghetto est à deux pas, à 10 minutes de la gare, sans se presser. Suivez le guide de ce (long) reportage réécrit, raccourci et réalisé en 2006, publié de prime abord en 2008 dans Tribune juive.

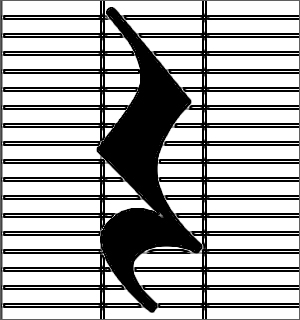

Le ghetto vénitien se trouve pratiquement juste à gauche en sortant de la gare Santa-Lucia. Et il est facile à trouver. C’est une information que comprendront avec un soulagement anticipé tous ceux qui se sont déjà égarés dans le dédale des ponts et des rues en courbes de Venise. Il faut partir sur la gauche de la gare donc, ignorer le pont qui enjambe le grand canal sur la droite et suivre la foule des touristes qui veut rejoindre la Place San-Marco par l’itinéraire bis qu’est la traversée du quartier Cannareggio. Toujours dans l’axe du flux touristique, on franchit un petit pont, on tourne à gauche sur le quai baptisé Fondamenta Cannareggio et l’entrée du ghetto est à deux pas, à 10 minutes de la gare, sans se presser. Suivez le guide de ce (long) reportage réécrit, raccourci et réalisé en 2006, publié de prime abord en 2008 dans Tribune juive.  Oui parce que la réclusion ça va cinq, mettons dix minutes, mais pas quinze jours. Après on met les avant-bras en-dessous du menton et on laisse s’échapper un soupir en direction des nuages qui stationnent bien haut. L’éloquence est une caractéristique assez remarquable du soupir. Au choix il peut exprimer l’ennui, la lassitude, l’exaspération, le désir et l’amour. Jusqu’au dernier des derniers qui est une sorte de bouquet de vie s’échappant des poumons en vue de gagner la béatitude éternelle. C’est aussi un élément très raffiné de solfège (ci-contre) qui s’insère dans une grille pour notifier à un interprète toutes les subtilités du silence attaché à la ronde, la blanche, la noire ou encore le demi-silence de la croche, l’un des plus raffinés. Et sans parler du huitième du nom, voué à la triple croche, suivi du seizième qui ne fréquente que la quadruple.

Oui parce que la réclusion ça va cinq, mettons dix minutes, mais pas quinze jours. Après on met les avant-bras en-dessous du menton et on laisse s’échapper un soupir en direction des nuages qui stationnent bien haut. L’éloquence est une caractéristique assez remarquable du soupir. Au choix il peut exprimer l’ennui, la lassitude, l’exaspération, le désir et l’amour. Jusqu’au dernier des derniers qui est une sorte de bouquet de vie s’échappant des poumons en vue de gagner la béatitude éternelle. C’est aussi un élément très raffiné de solfège (ci-contre) qui s’insère dans une grille pour notifier à un interprète toutes les subtilités du silence attaché à la ronde, la blanche, la noire ou encore le demi-silence de la croche, l’un des plus raffinés. Et sans parler du huitième du nom, voué à la triple croche, suivi du seizième qui ne fréquente que la quadruple.  Celles et ceux qui survivent au coronavirus ont de la chance : ils peuvent rester tranquillement chez eux et passer des heures enivrantes en piochant dans leur discothèque et leur bibliothèque privées, à découvrir ou redécouvrir des trésors.

Celles et ceux qui survivent au coronavirus ont de la chance : ils peuvent rester tranquillement chez eux et passer des heures enivrantes en piochant dans leur discothèque et leur bibliothèque privées, à découvrir ou redécouvrir des trésors. Roman publié en 1955 aux éditions Gallimard par Marguerite Duras (1914-1996), “Le square” a pour particularité d’être écrit entièrement sous la forme d’un dialogue. Tout le livre n’est qu’un long dialogue entre deux personnes qui se rencontrent par hasard dans un square. C’est donc tout naturellement que, deux ans plus tard, l’auteure l’adapta en pièce de théâtre. Montée régulièrement depuis sa création en 1957, elle était jusqu’à peu (avant intervention des mesures gouvernementales) à l’affiche du Théâtre du Lucernaire, dans une mise en scène de Bertrand Marcos (1), un familier de l’auteure de “Savannah Bay”. Un beau moment de théâtre.

Roman publié en 1955 aux éditions Gallimard par Marguerite Duras (1914-1996), “Le square” a pour particularité d’être écrit entièrement sous la forme d’un dialogue. Tout le livre n’est qu’un long dialogue entre deux personnes qui se rencontrent par hasard dans un square. C’est donc tout naturellement que, deux ans plus tard, l’auteure l’adapta en pièce de théâtre. Montée régulièrement depuis sa création en 1957, elle était jusqu’à peu (avant intervention des mesures gouvernementales) à l’affiche du Théâtre du Lucernaire, dans une mise en scène de Bertrand Marcos (1), un familier de l’auteure de “Savannah Bay”. Un beau moment de théâtre.  Ici, l’Arc de Triomphe n’est plus qu’un lointain tabouret, le Mont-Valérien un petit pâté de sable. L’Arche de la Défense à son niveau sommital, offre un extraordinaire bouquet de sensations visuelles. Depuis sa terrasse située à cent dix mètres (deux fois moins que la Tour Montparnasse, trois fois moins que la Tour Eiffel) le panorama qu’elle délivre coupe le souffle, selon l’expression convenue en pareil usage. Réfléchie par Georges Pompidou puis Valéry Giscard d’Estaing, finalement réalisée sous l’égide de François Mitterrand, l’idée ce monument était de créer un axe extraordinaire avec l’Arc de Triomphe tout en établissant par conséquence un lien avec la grande banlieue et même la campagne. En ces temps de psychose due au maléfique Covid-19, le toit de l’arche est quasi-désert. Après l’environnement grouillant d’individus croisés au sol, une fois arrivé en haut, l’impression de solitude n’en est que plus intense.

Ici, l’Arc de Triomphe n’est plus qu’un lointain tabouret, le Mont-Valérien un petit pâté de sable. L’Arche de la Défense à son niveau sommital, offre un extraordinaire bouquet de sensations visuelles. Depuis sa terrasse située à cent dix mètres (deux fois moins que la Tour Montparnasse, trois fois moins que la Tour Eiffel) le panorama qu’elle délivre coupe le souffle, selon l’expression convenue en pareil usage. Réfléchie par Georges Pompidou puis Valéry Giscard d’Estaing, finalement réalisée sous l’égide de François Mitterrand, l’idée ce monument était de créer un axe extraordinaire avec l’Arc de Triomphe tout en établissant par conséquence un lien avec la grande banlieue et même la campagne. En ces temps de psychose due au maléfique Covid-19, le toit de l’arche est quasi-désert. Après l’environnement grouillant d’individus croisés au sol, une fois arrivé en haut, l’impression de solitude n’en est que plus intense.  Cet intrigant ornement de char, anthropomorphe, remonte à la période Shang, soit plus de deux mille ans avant la Renaissance. Il est toujours surprenant de constater comment, à cette époque reculée, les métallurgistes chinois, maîtrisaient l’art de la décoration. À quel niveau artistique, pour un vase d’alcool ou un récipient à viande, ces designers avant l’heure, portaient si haut leur ambition. Le musée Cernuschi, qui sort tout juste d’une vaste rénovation de neuf mois, déploie à nouveau sa riche collection d’objets d’extrême-orient, augmentée en l’occurrence de 430 nouvelles pièces. Le parcours commence avec la présentation de la collection constituée par Henri Cernuschi (1821-1896) lors de son séjour en Asie entre 1871 et 1873. Il se poursuit à travers un périple dynastique, se prolonge avec différentes incursions vers la Corée, le Japon ou le Vietnam, avant de s’achever sur quelques éléments contemporains. Située dans la très distinguée avenue Velasquez, avec vue sur le parc Monceau, la maison Cernuschi nous livre ainsi quelques moments d’enchantement anachroniques.

Cet intrigant ornement de char, anthropomorphe, remonte à la période Shang, soit plus de deux mille ans avant la Renaissance. Il est toujours surprenant de constater comment, à cette époque reculée, les métallurgistes chinois, maîtrisaient l’art de la décoration. À quel niveau artistique, pour un vase d’alcool ou un récipient à viande, ces designers avant l’heure, portaient si haut leur ambition. Le musée Cernuschi, qui sort tout juste d’une vaste rénovation de neuf mois, déploie à nouveau sa riche collection d’objets d’extrême-orient, augmentée en l’occurrence de 430 nouvelles pièces. Le parcours commence avec la présentation de la collection constituée par Henri Cernuschi (1821-1896) lors de son séjour en Asie entre 1871 et 1873. Il se poursuit à travers un périple dynastique, se prolonge avec différentes incursions vers la Corée, le Japon ou le Vietnam, avant de s’achever sur quelques éléments contemporains. Située dans la très distinguée avenue Velasquez, avec vue sur le parc Monceau, la maison Cernuschi nous livre ainsi quelques moments d’enchantement anachroniques.  Entre le mois de mars et le mois de juillet 1914, Otto Freundlich travaille au sein de l’atelier de restauration de vitraux de la cathédrale de Chartres. Cette expérience contribuera à l’orienter vers l’abstraction. Il comprend en effet comment, en juxtaposant des formes géométriques de couleurs différentes à partir d’une idée figurative, on peut obtenir un résultat abstrait. Le détail (ci-contre) d’un vitrail qu’il réalise en 1924, représente dans son intégrité, une femme allongée. Cette frise d’un peu plus de 1,60 mètre comporte par ailleurs deux demi-ogives qui s’opposent, l’une rouge, l’autre jaune. De cette forme il en fera une quasi-signature. Que l’on retrouvera dans nombre d’œuvres actuellement exposées jusqu’au 6 septembre au musée de Montmartre.

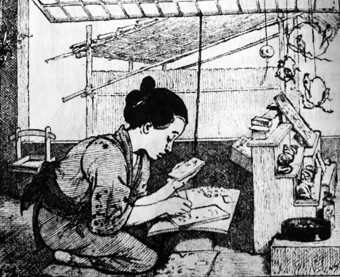

Entre le mois de mars et le mois de juillet 1914, Otto Freundlich travaille au sein de l’atelier de restauration de vitraux de la cathédrale de Chartres. Cette expérience contribuera à l’orienter vers l’abstraction. Il comprend en effet comment, en juxtaposant des formes géométriques de couleurs différentes à partir d’une idée figurative, on peut obtenir un résultat abstrait. Le détail (ci-contre) d’un vitrail qu’il réalise en 1924, représente dans son intégrité, une femme allongée. Cette frise d’un peu plus de 1,60 mètre comporte par ailleurs deux demi-ogives qui s’opposent, l’une rouge, l’autre jaune. De cette forme il en fera une quasi-signature. Que l’on retrouvera dans nombre d’œuvres actuellement exposées jusqu’au 6 septembre au musée de Montmartre.  Son nom est peut-être moins connu que celui de son compagnon de voyage Émile Guimet à qui l’on doit le musée parisien créé en 1889. Félix Régamey (1844-1907) représente pourtant une référence pour tous ceux qui s‘intéressent aux civilisations orientales. Illustrateur reconnu, il avait été séduit par les estampes d’Hokusai lors de l’exposition universelle de 1867 et s’était passionné pour le Japon. Il ne pouvait que s’entendre avec Émile Guimet qui rêvait d’un musée universel des religions. En 1876, les deux hommes entreprirent un long voyage en Extrême-Orient, et passèrent plus de six mois au Japon, y accumulant des précieuses connaissances. Leurs travaux comptèrent pour beaucoup dans la vogue de ce qu’on appela le japonisme dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Son nom est peut-être moins connu que celui de son compagnon de voyage Émile Guimet à qui l’on doit le musée parisien créé en 1889. Félix Régamey (1844-1907) représente pourtant une référence pour tous ceux qui s‘intéressent aux civilisations orientales. Illustrateur reconnu, il avait été séduit par les estampes d’Hokusai lors de l’exposition universelle de 1867 et s’était passionné pour le Japon. Il ne pouvait que s’entendre avec Émile Guimet qui rêvait d’un musée universel des religions. En 1876, les deux hommes entreprirent un long voyage en Extrême-Orient, et passèrent plus de six mois au Japon, y accumulant des précieuses connaissances. Leurs travaux comptèrent pour beaucoup dans la vogue de ce qu’on appela le japonisme dans la seconde moitié du XIXe siècle.  Après l’annulation de la première du 29 février, la représentation de « Manon » de Massenet du 4 mars a pu se tenir sans encombre à l’Opéra Bastille, ce dont les spectateurs n’ont pu être informés que vers 17h30. La grève ayant repris à Garnier comme à Bastille depuis janvier, le suspense dure en fait jusqu’au dernier moment, puisque les grévistes ont la possibilité de s’abstenir jusqu’à la dernière seconde. Le public, parisiens, étrangers et provinciaux mêlés, sans parler de l’ensemble des chanteurs, musiciens, et autres, sont donc tenus sur des charbons ardents à chaque représentation, mais heureusement, la situation semble s’améliorer.

Après l’annulation de la première du 29 février, la représentation de « Manon » de Massenet du 4 mars a pu se tenir sans encombre à l’Opéra Bastille, ce dont les spectateurs n’ont pu être informés que vers 17h30. La grève ayant repris à Garnier comme à Bastille depuis janvier, le suspense dure en fait jusqu’au dernier moment, puisque les grévistes ont la possibilité de s’abstenir jusqu’à la dernière seconde. Le public, parisiens, étrangers et provinciaux mêlés, sans parler de l’ensemble des chanteurs, musiciens, et autres, sont donc tenus sur des charbons ardents à chaque représentation, mais heureusement, la situation semble s’améliorer.