Deux facteurs ont modifié le décor de la table de fête des maisons bourgeoises: le développement de l’industrie verrière, rendant le verre à boire plus accessible car moins onéreux et le souci d’harmoniser les vins et les mets (1), conduisant le maître de maison à sélectionner plusieurs crus. Le repas de cérémonie, en effet, appelle successivement entrées ou potage, poisson, volaille, rôt, fromages et desserts. À chaque plat son vin. Apparaît, devant le couvert dressé, le service à verres prévu pour douze personnes. Une illustration du Larousse gastronomique de l’entre-deux guerres en témoigne, ils sont quatre, unis dans un rapport homothétique, orientés à main droite du convive, en ordre décroissant. Le verre à eau, d’abord, puis celui à vin rouge, suivi du verre à vin blanc, enfin le verre à vin de dessert. Ils sont placés en ligne, devant l’assiette, à l’anglaise, ou en diagonale sur le côté, à la française. Continuer la lecture

Deux facteurs ont modifié le décor de la table de fête des maisons bourgeoises: le développement de l’industrie verrière, rendant le verre à boire plus accessible car moins onéreux et le souci d’harmoniser les vins et les mets (1), conduisant le maître de maison à sélectionner plusieurs crus. Le repas de cérémonie, en effet, appelle successivement entrées ou potage, poisson, volaille, rôt, fromages et desserts. À chaque plat son vin. Apparaît, devant le couvert dressé, le service à verres prévu pour douze personnes. Une illustration du Larousse gastronomique de l’entre-deux guerres en témoigne, ils sont quatre, unis dans un rapport homothétique, orientés à main droite du convive, en ordre décroissant. Le verre à eau, d’abord, puis celui à vin rouge, suivi du verre à vin blanc, enfin le verre à vin de dessert. Ils sont placés en ligne, devant l’assiette, à l’anglaise, ou en diagonale sur le côté, à la française. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Si on suit bien le fil de la narration, il y a deux sortes de crocodiles à Taïwan, l’une au sens propre, l’autre au figuré. L’île abrite des reptiles du genre crocodylinae et une autre plutôt bipède, soit des hominidés en marge des sexualités normées. Là-bas, sur Wenzhou Street, habitait une jeune étudiante du nom de Qiu Maojin. Elle avait publié en livre en 1994 sur les inadaptés de Taïwan dont de toute évidence elle faisait partie sous le nom de Laz, l’héroïne probablement autobiographique du roman. On en parle parce que la chaîne Arte a diffusé un triptyque de mini-documentaires autour de cet îlot de démocratie, en mer de Chine. L’un des trois est titré « À Taïwan, l’amour homosexuel de Qiu Miaojin ». C’est lui qui suscite en nous l’envie de lire le roman « Les carnets du crocodile », dont la traduction française a été faite depuis peu. Entre la date de la publication du livre et le suicide de la jeune femme à 26 ans seulement à Paris, il y a l’écart de cet ouvrage posthume. Cette perspective funeste, annoncée en quatrième de couverture, donne une énergie toute particulière à la lecture des pages.

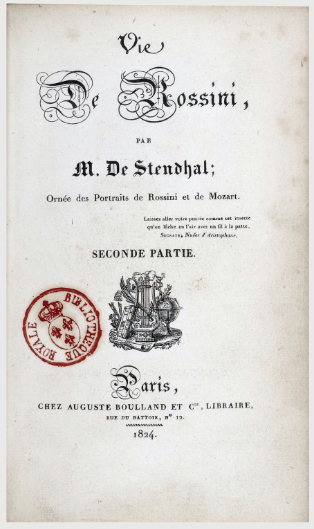

Si on suit bien le fil de la narration, il y a deux sortes de crocodiles à Taïwan, l’une au sens propre, l’autre au figuré. L’île abrite des reptiles du genre crocodylinae et une autre plutôt bipède, soit des hominidés en marge des sexualités normées. Là-bas, sur Wenzhou Street, habitait une jeune étudiante du nom de Qiu Maojin. Elle avait publié en livre en 1994 sur les inadaptés de Taïwan dont de toute évidence elle faisait partie sous le nom de Laz, l’héroïne probablement autobiographique du roman. On en parle parce que la chaîne Arte a diffusé un triptyque de mini-documentaires autour de cet îlot de démocratie, en mer de Chine. L’un des trois est titré « À Taïwan, l’amour homosexuel de Qiu Miaojin ». C’est lui qui suscite en nous l’envie de lire le roman « Les carnets du crocodile », dont la traduction française a été faite depuis peu. Entre la date de la publication du livre et le suicide de la jeune femme à 26 ans seulement à Paris, il y a l’écart de cet ouvrage posthume. Cette perspective funeste, annoncée en quatrième de couverture, donne une énergie toute particulière à la lecture des pages.  Stendhal, fou d’opéra, est sans doute l’écrivain français qui a le mieux parlé des chanteurs, surtout des prime donne. Par exemple dans sa « Vie de Rossini », curieux livre où tout ce qu’on apprend sur ce Rossini idéalement situé, dans l’histoire lyrique, entre Mozart et Verdi, est sa naissance à Pesaro, petite ville de la côte adriatique, le 29 février 1792 (trois mois après la mort de Mozart). Lorsque Stendhal publie son livre en 1824, « Le « cygne de Pesaro », âgé seulement de trente-deux ans, a déjà composé une trentaine d’opéras, et l’écrivain décortique ses œuvres favorites aria après aria. On y apprend rien sur la vie de Rossini, car l’inventeur de l’égotisme (qui est le contraire de l’égoïsme) n’y parle que ses goûts musicaux.

Stendhal, fou d’opéra, est sans doute l’écrivain français qui a le mieux parlé des chanteurs, surtout des prime donne. Par exemple dans sa « Vie de Rossini », curieux livre où tout ce qu’on apprend sur ce Rossini idéalement situé, dans l’histoire lyrique, entre Mozart et Verdi, est sa naissance à Pesaro, petite ville de la côte adriatique, le 29 février 1792 (trois mois après la mort de Mozart). Lorsque Stendhal publie son livre en 1824, « Le « cygne de Pesaro », âgé seulement de trente-deux ans, a déjà composé une trentaine d’opéras, et l’écrivain décortique ses œuvres favorites aria après aria. On y apprend rien sur la vie de Rossini, car l’inventeur de l’égotisme (qui est le contraire de l’égoïsme) n’y parle que ses goûts musicaux.  Dans nos provinces, il en va des bureaux de douane comme des succursales de la Banque de France. Ces bâtiments sont la marque d’une activité presque révolue. On peut désormais revenir de Belgique avec le coffre empli de tablettes de chocolat et l’air serein de celui qui médite une bonne crise de foie une fois de retour à Paris. C’est une liberté bonne à prendre et nous la devons à ce qu’il est convenu d’appeler le Vieux Continent. Autrefois il fallait patienter à la douane et amadouer le gabelou avec un sourire de faux jeton. La remarque « ouvrez le coffre » signait l’échec de la manœuvre. Aujourd’hui encore les habitants des Hauts de France vont acheter leurs cigarettes en Belgique sans que cela gêne personne et les Belges franchissent la frontière en sens inverse pour acheter d’autres trucs et tout le monde est content. Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755), l’homme qui orna en 1981 les billets de 200 francs, réputé pour ses multiples talents et son fin esprit, avait aussi rédigé un livre de théorie politique où il était notamment mentionné: « Là où il y a du commerce, il y a des douanes ». Et précisait ensuite qu’il était normal que l’État prenne sa part.

Dans nos provinces, il en va des bureaux de douane comme des succursales de la Banque de France. Ces bâtiments sont la marque d’une activité presque révolue. On peut désormais revenir de Belgique avec le coffre empli de tablettes de chocolat et l’air serein de celui qui médite une bonne crise de foie une fois de retour à Paris. C’est une liberté bonne à prendre et nous la devons à ce qu’il est convenu d’appeler le Vieux Continent. Autrefois il fallait patienter à la douane et amadouer le gabelou avec un sourire de faux jeton. La remarque « ouvrez le coffre » signait l’échec de la manœuvre. Aujourd’hui encore les habitants des Hauts de France vont acheter leurs cigarettes en Belgique sans que cela gêne personne et les Belges franchissent la frontière en sens inverse pour acheter d’autres trucs et tout le monde est content. Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755), l’homme qui orna en 1981 les billets de 200 francs, réputé pour ses multiples talents et son fin esprit, avait aussi rédigé un livre de théorie politique où il était notamment mentionné: « Là où il y a du commerce, il y a des douanes ». Et précisait ensuite qu’il était normal que l’État prenne sa part.  Ce n’est jamais sans une certaine émotion qu’il nous est donné de tenir dans notre main un objet ayant appartenu à quelqu’un voici quelques milliers d’années. Celui-là n’échappe pas à la règle. Au croisement de plusieurs sources, il s’agirait d’un bijou en pierre, pendeloque ou pendentif remontant au néolithique. Il aurait été glané quelque part dans le Limousin. Les traces d’une ligature sont encore bien là. Elle devait être de nature biologique, car elle a disparu. Il faut faire un bel effort mental afin de se figurer un humain, au seuil de son abri, de sa grotte, taillant patiemment l’objet et limant la partie haute du triangle obtenu pour faire de la place au lien. Était-ce destiné à un usage personnel, s’agissait-il de plaire ou de combler l’attente de quelqu’un? La pierre a conservé tout son mystère. À l’heure où s’ouvre au Petit Palais, une remarquable exposition sur les esquisses ayant préludé à la réalisation d’un bijou, il pouvait être tentant de remonter à la source.

Ce n’est jamais sans une certaine émotion qu’il nous est donné de tenir dans notre main un objet ayant appartenu à quelqu’un voici quelques milliers d’années. Celui-là n’échappe pas à la règle. Au croisement de plusieurs sources, il s’agirait d’un bijou en pierre, pendeloque ou pendentif remontant au néolithique. Il aurait été glané quelque part dans le Limousin. Les traces d’une ligature sont encore bien là. Elle devait être de nature biologique, car elle a disparu. Il faut faire un bel effort mental afin de se figurer un humain, au seuil de son abri, de sa grotte, taillant patiemment l’objet et limant la partie haute du triangle obtenu pour faire de la place au lien. Était-ce destiné à un usage personnel, s’agissait-il de plaire ou de combler l’attente de quelqu’un? La pierre a conservé tout son mystère. À l’heure où s’ouvre au Petit Palais, une remarquable exposition sur les esquisses ayant préludé à la réalisation d’un bijou, il pouvait être tentant de remonter à la source.  Régulièrement, la lune se donne un peu d’importance en passant devant le soleil. La dernière fois, c’était fin mars. En France nous n’avons pas vu grand-chose mais au Canada, l’occultation était complète. Quand le phénomène intervient, le temps que les deux astres se croisent, une ambiance bizarre s’installe. La faune et même la flore sont sur le qui-vive. Chaque oiseau se tient sur une patte, les feuilles des arbres se ramollissent, l’atmosphère dans son ensemble se contracte, le son semble amorti. Le cosmos nous fait sentir une palpitation dont l’amplitude nous étreint. C’est la magie de l’éclipse. Deux heures durant, jusqu’au rétablissement de la situation, le départ du soleil nous interpelle, de la même façon sans doute qu’il le faisait sur les premiers humains dont la conscience s’éveillait. Les artistes et les poètes oublient rarement de l’intégrer. Louis Aragon (1897-1982) par exemple, lorsqu’il écrivait: « Une ombre au milieu du soleil dort/c’est l’œil. » Ce vers avait, paraît-il, enchanté André Breton (1896-1966). Apollinaire (1880-1918) aussi bien sûr, lequel dans un calligramme du temps de la guerre, concluait: « Ombre encre du soleil/Écriture de ma lumière/Caisson de regrets.Un dieu qui s’humilie. »

Régulièrement, la lune se donne un peu d’importance en passant devant le soleil. La dernière fois, c’était fin mars. En France nous n’avons pas vu grand-chose mais au Canada, l’occultation était complète. Quand le phénomène intervient, le temps que les deux astres se croisent, une ambiance bizarre s’installe. La faune et même la flore sont sur le qui-vive. Chaque oiseau se tient sur une patte, les feuilles des arbres se ramollissent, l’atmosphère dans son ensemble se contracte, le son semble amorti. Le cosmos nous fait sentir une palpitation dont l’amplitude nous étreint. C’est la magie de l’éclipse. Deux heures durant, jusqu’au rétablissement de la situation, le départ du soleil nous interpelle, de la même façon sans doute qu’il le faisait sur les premiers humains dont la conscience s’éveillait. Les artistes et les poètes oublient rarement de l’intégrer. Louis Aragon (1897-1982) par exemple, lorsqu’il écrivait: « Une ombre au milieu du soleil dort/c’est l’œil. » Ce vers avait, paraît-il, enchanté André Breton (1896-1966). Apollinaire (1880-1918) aussi bien sûr, lequel dans un calligramme du temps de la guerre, concluait: « Ombre encre du soleil/Écriture de ma lumière/Caisson de regrets.Un dieu qui s’humilie. »  Les écrivains et les poètes sont sans doute des espèces un peu dérangées. Lorsque Colette se rend sur le front, au mois de décembre 1914, elle écrit à son amie Annie de Pène: « Quelle belle canonnade Annie! C’est magnifique. La maison tremble, les vitres tintent, on a un gong dans l’estomac et un tam-tam dans les oreilles ». Apollinaire aussi, dans les moments creux de sa présence là-bas, avait tiré du conflit monstrueux toute une littérature, toute une poésie. Que n’a-t-il pas été brocardé par la suite pour avoir trouvé la guerre « jolie, avec ses longs loisirs » alors que, comme on dit de nos jours, la parole avait été sortie de son contexte, détourée par des doigts malveillants. On n’était quand même pas obligé de pleurer là-bas en permanence, de pomper l’air bruyamment avec des exhalaisons d’angoisse à blanchir la nuit. Il fallait survivre et garder le moral, dans cet affreux mélange de chairs et de sang, tel un amalgame de fin tripier. Colette ne se battait pas bien sûr, elle était partie in situ pour se rapprocher de son mari mobilisé, Henri de Jouvenel. Bientôt, avec la suivante, elle aurait vécu deux guerres, ce qui fait quand même un compte substantiel dans une vie.

Les écrivains et les poètes sont sans doute des espèces un peu dérangées. Lorsque Colette se rend sur le front, au mois de décembre 1914, elle écrit à son amie Annie de Pène: « Quelle belle canonnade Annie! C’est magnifique. La maison tremble, les vitres tintent, on a un gong dans l’estomac et un tam-tam dans les oreilles ». Apollinaire aussi, dans les moments creux de sa présence là-bas, avait tiré du conflit monstrueux toute une littérature, toute une poésie. Que n’a-t-il pas été brocardé par la suite pour avoir trouvé la guerre « jolie, avec ses longs loisirs » alors que, comme on dit de nos jours, la parole avait été sortie de son contexte, détourée par des doigts malveillants. On n’était quand même pas obligé de pleurer là-bas en permanence, de pomper l’air bruyamment avec des exhalaisons d’angoisse à blanchir la nuit. Il fallait survivre et garder le moral, dans cet affreux mélange de chairs et de sang, tel un amalgame de fin tripier. Colette ne se battait pas bien sûr, elle était partie in situ pour se rapprocher de son mari mobilisé, Henri de Jouvenel. Bientôt, avec la suivante, elle aurait vécu deux guerres, ce qui fait quand même un compte substantiel dans une vie.  Nul n’ignore plus que les Anglais sont passés maîtres dans les séries télévisées les plus accomplies. Deux nouvelles miniséries concourent à ce palmarès, « Douglas Is Cancelled » sur Arte.tv et « Adolescence » (même mot en anglais et français) sur Netflix.

Nul n’ignore plus que les Anglais sont passés maîtres dans les séries télévisées les plus accomplies. Deux nouvelles miniséries concourent à ce palmarès, « Douglas Is Cancelled » sur Arte.tv et « Adolescence » (même mot en anglais et français) sur Netflix. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les images photographiques n’étaient pas encore bien fréquentes et encore moins les séquences animées. Afin de réaliser un documentaire alerte sur l’artiste Suzanne Valadon (1865-1938), la réalisatrice Flore Mongin, a eu recours à un artifice des plus plaisants. Elle a introduit une dose de dessin animé (signé Coline Naujalis) dans son film. Ce qui fait qu’au lieu d’un pensum noir et blanc avec des images d’archives, mais grâce aussi à la présence d’une agréable bande-son, on adhère tout de suite à cette proposition. Celle qui raconte la vie peu ordinaire d’une Marie-Clémentine, se transformant en Suzanne, un jour de rupture avec son passé de modèle. Celle qui fait actuellement l’objet d’une monographie au Centre Pompidou (lequel refuse avec opiniâtreté de fermer pour cause de travaux), avait à peu près tous les atouts pour connaître une destinée médiocre. Pauvre, elle fut ouvrière-blanchisseuse avant d’accepter de poser nue pour des artistes de Montmartre, activité qui lui servit de marchepied vers une émancipation déterminée. Encore une pépite dénichée sur la chaîne Arte qui en est décidément prodigue.

Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les images photographiques n’étaient pas encore bien fréquentes et encore moins les séquences animées. Afin de réaliser un documentaire alerte sur l’artiste Suzanne Valadon (1865-1938), la réalisatrice Flore Mongin, a eu recours à un artifice des plus plaisants. Elle a introduit une dose de dessin animé (signé Coline Naujalis) dans son film. Ce qui fait qu’au lieu d’un pensum noir et blanc avec des images d’archives, mais grâce aussi à la présence d’une agréable bande-son, on adhère tout de suite à cette proposition. Celle qui raconte la vie peu ordinaire d’une Marie-Clémentine, se transformant en Suzanne, un jour de rupture avec son passé de modèle. Celle qui fait actuellement l’objet d’une monographie au Centre Pompidou (lequel refuse avec opiniâtreté de fermer pour cause de travaux), avait à peu près tous les atouts pour connaître une destinée médiocre. Pauvre, elle fut ouvrière-blanchisseuse avant d’accepter de poser nue pour des artistes de Montmartre, activité qui lui servit de marchepied vers une émancipation déterminée. Encore une pépite dénichée sur la chaîne Arte qui en est décidément prodigue.  Picasso annotait ses carnets de dessin: en l’occurrence ceux de Dinard et encore plus précisément, deux pages du 3 août 1928. C’était la seconde fois qu’il venait à Dinard, la petite cité balnéaire de Bretagne en bord de Manche. Il y était déjà venu en 1922, mais il s’était décidé à y retourner six ans plus tard, afin d’atténuer les effets de la canicule qui frappait le pays. L’artiste était accompagné par sa femme Olga Khokhlova, ex-danseuse des Ballets Russes et de leur fils Paulo, né en 1921. Il avait loué la villa Les Roches brunes et il rejoignait de temps à autre Marie-Thérèse, sa nouvelle maîtresse, logée en douce dans un camp de vacances. Une période prolifique pour le peintre lequel s’inspira de ce qu’il voyait sur les plages, pour peindre notamment, ses célèbres « baigneuses » topless. Il ne cessait de penser à Guillaume Apollinaire, disparu en 1918. D’abord parce que c’était un ami dont il parlera encore à voix haute le huit avril 1973, avant son dernier souffle. Et ensuite en raison d’une souscription lancée quelques années plus tôt, pour la réalisation d’un monument destiné à remplacer la simple croix fixée sur la tombe de l’écrivain, au cimetière parisien du Père Lachaise. Un projet qui fit toujours couler de l’encre, singulièrement en 1999, dans un catalogue d’exposition publié à l’occasion d’une exposition entre Picasso et le sculpteur Julio Gonzalez (1876-1942).

Picasso annotait ses carnets de dessin: en l’occurrence ceux de Dinard et encore plus précisément, deux pages du 3 août 1928. C’était la seconde fois qu’il venait à Dinard, la petite cité balnéaire de Bretagne en bord de Manche. Il y était déjà venu en 1922, mais il s’était décidé à y retourner six ans plus tard, afin d’atténuer les effets de la canicule qui frappait le pays. L’artiste était accompagné par sa femme Olga Khokhlova, ex-danseuse des Ballets Russes et de leur fils Paulo, né en 1921. Il avait loué la villa Les Roches brunes et il rejoignait de temps à autre Marie-Thérèse, sa nouvelle maîtresse, logée en douce dans un camp de vacances. Une période prolifique pour le peintre lequel s’inspira de ce qu’il voyait sur les plages, pour peindre notamment, ses célèbres « baigneuses » topless. Il ne cessait de penser à Guillaume Apollinaire, disparu en 1918. D’abord parce que c’était un ami dont il parlera encore à voix haute le huit avril 1973, avant son dernier souffle. Et ensuite en raison d’une souscription lancée quelques années plus tôt, pour la réalisation d’un monument destiné à remplacer la simple croix fixée sur la tombe de l’écrivain, au cimetière parisien du Père Lachaise. Un projet qui fit toujours couler de l’encre, singulièrement en 1999, dans un catalogue d’exposition publié à l’occasion d’une exposition entre Picasso et le sculpteur Julio Gonzalez (1876-1942).