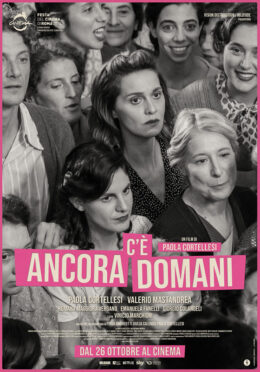

Sorti il y a pile un an dans les salles (février pour la France), réalisé par Paola Cortellesi, « Il reste encore demain », est une plongée bouleversante dans les réalités sociales de l’Italie d’après-guerre, une période marquée non seulement par la reconstruction physique du pays, mais aussi par des conflits sociaux latents, en particulier la violence domestique. Ce film rappelle que, même après la fin des hostilités militaires, d’autres guerres -plus subtiles mais tout aussi destructrices- persistent au sein de la société. Cortellesi dresse un parallèle puissant entre les luttes visibles sur les champs de bataille et celles, invisibles, qui se déroulent au quotidien dans les foyers et dans l’âme des individus, surtout celles des femmes. Le personnage central du film, Delia, interprété par Cortellesi elle-même, incarne ces conflits avec une intensité saisissante. Delia, une femme au foyer apparemment ordinaire, est soumise à la violence de son mari, une violence banalisée et acceptée par son entourage. Une des scènes les plus percutantes du film survient lorsqu’elle renvoie ses enfants pour ne pas qu’ils assistent aux coups réguliers de leur père à leur mère. Continuer la lecture

Sorti il y a pile un an dans les salles (février pour la France), réalisé par Paola Cortellesi, « Il reste encore demain », est une plongée bouleversante dans les réalités sociales de l’Italie d’après-guerre, une période marquée non seulement par la reconstruction physique du pays, mais aussi par des conflits sociaux latents, en particulier la violence domestique. Ce film rappelle que, même après la fin des hostilités militaires, d’autres guerres -plus subtiles mais tout aussi destructrices- persistent au sein de la société. Cortellesi dresse un parallèle puissant entre les luttes visibles sur les champs de bataille et celles, invisibles, qui se déroulent au quotidien dans les foyers et dans l’âme des individus, surtout celles des femmes. Le personnage central du film, Delia, interprété par Cortellesi elle-même, incarne ces conflits avec une intensité saisissante. Delia, une femme au foyer apparemment ordinaire, est soumise à la violence de son mari, une violence banalisée et acceptée par son entourage. Une des scènes les plus percutantes du film survient lorsqu’elle renvoie ses enfants pour ne pas qu’ils assistent aux coups réguliers de leur père à leur mère. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Contrairement au rasoir jetable, la lame de la guillotine n’avait pas besoin d’être doublée. Les têtes, après avoir été coupées, ne risquaient pas de repousser. Ce fer de guillotine remonte à la Révolution, période 1793-1794, c’est-à-dire pas le moment le plus reluisant d’un pays qui venait à peine de s’affranchir de la monarchie. On surnommait cet engin réservé aux nobles, « le rasoir national » ou « la sainte guillotine ». Au début l’idée était sous-tendue d’une bonne intention: celle d’éviter tout échec. À la hache c’était moins garanti et chaque ratage aurait occasionné une mauvaise image de l’épuration. De ce point de vue et à la longue, hectolitres de sang après hectolitres de sang, c’était tout de même un peu raté et c’est justement ce qu’il ressort d’une exposition qui vient de débuter au musée Carnavalet. Elle raconte l’an II, correspondant exactement à la période allant du 22 septembre 1793 au 21 septembre 1794, période qualifiée à juste titre par les organisateurs, de « ténébreuse » et « embarrassante ». Symboliquement le mot « terreur » vient de là, ainsi que son cousin « terroriste ». Les termes ont depuis, fait une belle carrière. Selon l’historien Jean-Paul Martin, membre du comité scientifique de l’exposition, la France aurait alors connu un état de « sidération » dû au violent nettoyage politique. D’où la majuscule prise par le mot Terreur.

Contrairement au rasoir jetable, la lame de la guillotine n’avait pas besoin d’être doublée. Les têtes, après avoir été coupées, ne risquaient pas de repousser. Ce fer de guillotine remonte à la Révolution, période 1793-1794, c’est-à-dire pas le moment le plus reluisant d’un pays qui venait à peine de s’affranchir de la monarchie. On surnommait cet engin réservé aux nobles, « le rasoir national » ou « la sainte guillotine ». Au début l’idée était sous-tendue d’une bonne intention: celle d’éviter tout échec. À la hache c’était moins garanti et chaque ratage aurait occasionné une mauvaise image de l’épuration. De ce point de vue et à la longue, hectolitres de sang après hectolitres de sang, c’était tout de même un peu raté et c’est justement ce qu’il ressort d’une exposition qui vient de débuter au musée Carnavalet. Elle raconte l’an II, correspondant exactement à la période allant du 22 septembre 1793 au 21 septembre 1794, période qualifiée à juste titre par les organisateurs, de « ténébreuse » et « embarrassante ». Symboliquement le mot « terreur » vient de là, ainsi que son cousin « terroriste ». Les termes ont depuis, fait une belle carrière. Selon l’historien Jean-Paul Martin, membre du comité scientifique de l’exposition, la France aurait alors connu un état de « sidération » dû au violent nettoyage politique. D’où la majuscule prise par le mot Terreur. Rien dans cette carte postale n’est banal. Datée de 1907, elle est adressée à Guillaume Apollinaire, et elle est signée Fernande Picasso. Plus connue sous le nom de Fernande Olivier, elle était la compagne de l’artiste. Dans son texte, elle réclame un livre prêté à Apollinaire par Léo Stein (frère de Gertrude) sur les sports au Japon. À charge pour le destinataire de faire le trajet dès réception, depuis le Vésinet, pour aller porter le mince objet à Paris. Cette carte inédite comporte au recto un dessin présentant Apollinaire en manteau rayé, avec un chapeau et un parapluie. Il est hautement probable que cette esquisse non attribuée soit de Picasso, comme une forme de signature amicale, mais le catalogue de vente ne le précise pas. Son lourd silence est cependant éloquent. Elle sera mise à l’encan le 22 octobre à Drouot (date reportée depuis), parmi un ensemble exceptionnel de correspondances, dont il ressort à maints endroits, la densité de l’amitié qui reliait Picasso à Apollinaire. Un événement rarissime par son contenu et qui devrait convoquer moult collectionneurs, de tous les coins du globe. Avec de belles bagarres à la clé.

Rien dans cette carte postale n’est banal. Datée de 1907, elle est adressée à Guillaume Apollinaire, et elle est signée Fernande Picasso. Plus connue sous le nom de Fernande Olivier, elle était la compagne de l’artiste. Dans son texte, elle réclame un livre prêté à Apollinaire par Léo Stein (frère de Gertrude) sur les sports au Japon. À charge pour le destinataire de faire le trajet dès réception, depuis le Vésinet, pour aller porter le mince objet à Paris. Cette carte inédite comporte au recto un dessin présentant Apollinaire en manteau rayé, avec un chapeau et un parapluie. Il est hautement probable que cette esquisse non attribuée soit de Picasso, comme une forme de signature amicale, mais le catalogue de vente ne le précise pas. Son lourd silence est cependant éloquent. Elle sera mise à l’encan le 22 octobre à Drouot (date reportée depuis), parmi un ensemble exceptionnel de correspondances, dont il ressort à maints endroits, la densité de l’amitié qui reliait Picasso à Apollinaire. Un événement rarissime par son contenu et qui devrait convoquer moult collectionneurs, de tous les coins du globe. Avec de belles bagarres à la clé. En cette avant-veille de Noël 1974, le Président Giscard d’Estaing eut envie de faire un petit quelque chose pour son premier ministre. Et toc, il l’éleva à la dignité de Grand croix de l’Ordre National du Mérite. Le cadeau n’était pas quelconque. Il faut, d’ordinaire, plus de dix ans de mérites distingués au commun des citoyens pour espérer prétendre au ruban de chevalier. Puis au moins autant de persévérance pour parvenir à la dignité de Grand croix. Et là, en 6 mois, la cause était entendue. Il est vrai que Grand maître de l’Ordre et monarque républicain, le président pouvait se le permettre. Ajoutant, pour faire bonne mesure, cette formule indument prêtée à nos rois: « Car tel est notre bon plaisir. » Relevons qu’au moment des élections postérieures au décès de Georges Pompidou, Jacques Chirac lui avait rendu un signalé service. Torpillant, par son « manifeste des 43 », la campagne de Chaban-Delmas, il l’avait débarrassé d’un concurrent sur sa droite. Donc, lors du dernier conseil des ministres de l’année, le nouveau président lui remit solennellement les insignes de son nouveau rang, et retint tout ce monde à déjeuner.

En cette avant-veille de Noël 1974, le Président Giscard d’Estaing eut envie de faire un petit quelque chose pour son premier ministre. Et toc, il l’éleva à la dignité de Grand croix de l’Ordre National du Mérite. Le cadeau n’était pas quelconque. Il faut, d’ordinaire, plus de dix ans de mérites distingués au commun des citoyens pour espérer prétendre au ruban de chevalier. Puis au moins autant de persévérance pour parvenir à la dignité de Grand croix. Et là, en 6 mois, la cause était entendue. Il est vrai que Grand maître de l’Ordre et monarque républicain, le président pouvait se le permettre. Ajoutant, pour faire bonne mesure, cette formule indument prêtée à nos rois: « Car tel est notre bon plaisir. » Relevons qu’au moment des élections postérieures au décès de Georges Pompidou, Jacques Chirac lui avait rendu un signalé service. Torpillant, par son « manifeste des 43 », la campagne de Chaban-Delmas, il l’avait débarrassé d’un concurrent sur sa droite. Donc, lors du dernier conseil des ministres de l’année, le nouveau président lui remit solennellement les insignes de son nouveau rang, et retint tout ce monde à déjeuner.  La tension artérielle se mesure. On pourrait même dire qu’a contrario, l’appareil en question évalue aussi la détente, mais pas vraiment. Il faut que la tension ne soit ni trop haute ni trop basse, finement située entre la systole et la diastole, les deux principaux états du cœur en action. Il convient de n’être ni hyper ni hypotendu, ce qui n’est pas évident par les temps qui courent. D’autant que l’actualité n’est pas la seule en cause dans la régulation de notre métabolisme artériel. La tension est un vaste monde, concrétisé par la pression exercée d’un élément sur un autre, matière ou anti-matière, c’est pareil. Dans le vide absolu la situation est désignée comme ultra-calme mais la tension alentour, menaçante, ne peut être ignorée du sage s’y étant réfugié. Au fond, la tension est davantage un bien qu’un mal. Sartre disait en substance qu’elle était la preuve même d’un sentiment. Il suffirait en théorie de se coller deux fils de cuivre dans les narines pour allumer une ampoule, et prouver de la sorte un état de tension. Quant à Albert Camus, au panthéon des grands cerveaux, il considérait qu’être tendu était nécessaire au travail, afin d’éviter la distraction.

La tension artérielle se mesure. On pourrait même dire qu’a contrario, l’appareil en question évalue aussi la détente, mais pas vraiment. Il faut que la tension ne soit ni trop haute ni trop basse, finement située entre la systole et la diastole, les deux principaux états du cœur en action. Il convient de n’être ni hyper ni hypotendu, ce qui n’est pas évident par les temps qui courent. D’autant que l’actualité n’est pas la seule en cause dans la régulation de notre métabolisme artériel. La tension est un vaste monde, concrétisé par la pression exercée d’un élément sur un autre, matière ou anti-matière, c’est pareil. Dans le vide absolu la situation est désignée comme ultra-calme mais la tension alentour, menaçante, ne peut être ignorée du sage s’y étant réfugié. Au fond, la tension est davantage un bien qu’un mal. Sartre disait en substance qu’elle était la preuve même d’un sentiment. Il suffirait en théorie de se coller deux fils de cuivre dans les narines pour allumer une ampoule, et prouver de la sorte un état de tension. Quant à Albert Camus, au panthéon des grands cerveaux, il considérait qu’être tendu était nécessaire au travail, afin d’éviter la distraction.  C’est devenu un classique. “Clôture de l’amour” de Pascal Rambert, une pièce écrite sur mesure pour les comédiens Stanislas Nordey et Audrey Bonnet, revient pour un petit nombre de représentations au Théâtre de l’Atelier à Paris. Créée en 2011 au Festival d’Avignon dans une mise en scène de l’auteur, ses créateurs continuent de la jouer de temps à autre, remportant un succès jamais démenti. La structure atypique de la pièce, avec ses deux grands monologues d’une heure chacun, fait la part belle au langage et permet aux interprètes de déployer toute la gamme de leur talent. Si la langue est contemporaine, le sujet ne l’est pas. Quoi de plus banal que la fin d’une histoire d’amour? L’art réside alors dans la manière de dire les choses… Alors pour ceux qui auraient loupé le coche ou ne se lasseraient pas d’assister à cette performance d’acteurs, une nouvelle occasion s’offre à eux. “Clôture de l’amour” est un spectacle à voir au moins une fois dans sa vie.

C’est devenu un classique. “Clôture de l’amour” de Pascal Rambert, une pièce écrite sur mesure pour les comédiens Stanislas Nordey et Audrey Bonnet, revient pour un petit nombre de représentations au Théâtre de l’Atelier à Paris. Créée en 2011 au Festival d’Avignon dans une mise en scène de l’auteur, ses créateurs continuent de la jouer de temps à autre, remportant un succès jamais démenti. La structure atypique de la pièce, avec ses deux grands monologues d’une heure chacun, fait la part belle au langage et permet aux interprètes de déployer toute la gamme de leur talent. Si la langue est contemporaine, le sujet ne l’est pas. Quoi de plus banal que la fin d’une histoire d’amour? L’art réside alors dans la manière de dire les choses… Alors pour ceux qui auraient loupé le coche ou ne se lasseraient pas d’assister à cette performance d’acteurs, une nouvelle occasion s’offre à eux. “Clôture de l’amour” est un spectacle à voir au moins une fois dans sa vie.  Lorsqu’en 1924 elle retourne au Brésil après une longue parenthèse parisienne, Tarsila do Amaral y est alors rejointe par deux poètes, son compatriote Oswald de Andrade (1890-1954) et Blaise Cendrars (1887-1961). De sa rencontre avec ce dernier à Paris l’année précédente, il en résultera l’illustration d’une couverture du livre « Feuilles de route » et quelques projets autour du même thème, que l’on peut voir en ce moment-même à l’occasion d’une exposition sur Tarsila do Amaral, située au Musée du Luxembourg. Le fait que cet établissement s’écarte un peu des sentiers battus est à souligner. Avec cette artiste née en 1886 dans l’État de Sāo Paulo à Capivaru et disparue dans la même ville en 1973. Issue d’une famille aisée, Tarsila do Amaral n’a pas hésité à franchir un jour l’océan afin d’aller se frotter, à Paris, aux avant-gardes dont tout le monde parlait alors. C’est ainsi qu’il en est resté des esquisses comme cette étude (ci-dessus) d’un projet d’affiche pour une conférence que devait tenir Blaise Cendrars.

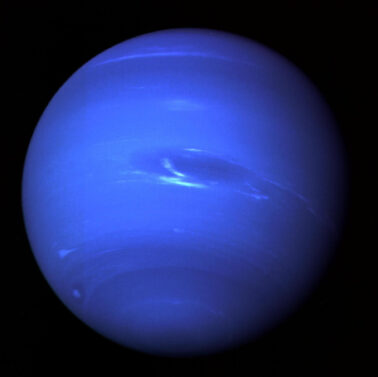

Lorsqu’en 1924 elle retourne au Brésil après une longue parenthèse parisienne, Tarsila do Amaral y est alors rejointe par deux poètes, son compatriote Oswald de Andrade (1890-1954) et Blaise Cendrars (1887-1961). De sa rencontre avec ce dernier à Paris l’année précédente, il en résultera l’illustration d’une couverture du livre « Feuilles de route » et quelques projets autour du même thème, que l’on peut voir en ce moment-même à l’occasion d’une exposition sur Tarsila do Amaral, située au Musée du Luxembourg. Le fait que cet établissement s’écarte un peu des sentiers battus est à souligner. Avec cette artiste née en 1886 dans l’État de Sāo Paulo à Capivaru et disparue dans la même ville en 1973. Issue d’une famille aisée, Tarsila do Amaral n’a pas hésité à franchir un jour l’océan afin d’aller se frotter, à Paris, aux avant-gardes dont tout le monde parlait alors. C’est ainsi qu’il en est resté des esquisses comme cette étude (ci-dessus) d’un projet d’affiche pour une conférence que devait tenir Blaise Cendrars.  Il a été beaucoup question de sport cette année, et incidemment de saut à la perche, discipline pour le moins excentrique. Aidés par cette barre flexible, les meilleurs dépassent couramment six mètres de hauteur. Il paraît que le genre remonte à loin, comme un procédé antique destiné à franchir certains obstacles comme la largeur d’une rivière. S’ils allaient sur Neptune, les réputés valeureux perchistes, iraient moins haut grâce à une gravité plus élevée que sur Terre. Mais l’hypothèse est farfelue tellement cette planète géante est éloignée de la Terre. Galilée l’avait observée sans y prêter particulièrement attention ayant sans doute les idées ailleurs. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que le Français Urbain Le Verrier en calcule la présence, en fonction des variations étranges que sa gravité occasionnait à Uranus. Après quelques disputes dont les scientifiques sont coutumiers, elle fut baptisée Neptune, mais de loin. Une fois seulement, un engin conçu par les humains, la survola. En 1989 en effet, Voyager 2 réalisa ce cliché extraordinaire (ci-dessus), que la Nasa tient aimablement à notre disposition.

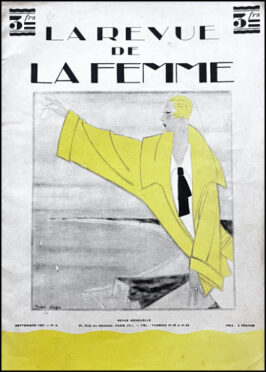

Il a été beaucoup question de sport cette année, et incidemment de saut à la perche, discipline pour le moins excentrique. Aidés par cette barre flexible, les meilleurs dépassent couramment six mètres de hauteur. Il paraît que le genre remonte à loin, comme un procédé antique destiné à franchir certains obstacles comme la largeur d’une rivière. S’ils allaient sur Neptune, les réputés valeureux perchistes, iraient moins haut grâce à une gravité plus élevée que sur Terre. Mais l’hypothèse est farfelue tellement cette planète géante est éloignée de la Terre. Galilée l’avait observée sans y prêter particulièrement attention ayant sans doute les idées ailleurs. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que le Français Urbain Le Verrier en calcule la présence, en fonction des variations étranges que sa gravité occasionnait à Uranus. Après quelques disputes dont les scientifiques sont coutumiers, elle fut baptisée Neptune, mais de loin. Une fois seulement, un engin conçu par les humains, la survola. En 1989 en effet, Voyager 2 réalisa ce cliché extraordinaire (ci-dessus), que la Nasa tient aimablement à notre disposition.  Dans sa biographie réputée (à juste titre) de Colette, le journaliste Herbert Lottman (1), passe néanmoins très vite, sur un détail qui n’en est pas un. En quelques lignes seulement, il raconte qu’en 1925, Colette revenue de Saint-Tropez, apprit qu’un admirateur inconnu avait racheté sa maison de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Celle qu’elle avait dû quitter avec sa famille, déboires financiers aidant, à l’âge de dix-huit ans. Une maison à laquelle elle tenait tellement, qu’elle était comme l’ombre portée de son stylographe, en filigrane de tous ses pleins et déliés. Herbert Lottman évoque l’acquéreur comme un « négociant en soieries », puis passe à autre chose. Cette bienheureuse intervention, elle en fit part dans une interview donnée aux Nouvelles Littéraires en 1926. Le bienfaiteur se nommait François Ducharne, il avait créé des soieries à son nom à Lyon, avec une usine dans les environs, ainsi qu’un atelier à Paris. Visiblement des liens de « soie » furent de la sorte établis entre l’industriel et l’écrivain, une amitié dont on retrouve une trace substantielle en 1927, dans La Revue de la Femme, magazine plutôt chic de l’entre-deux-guerres.

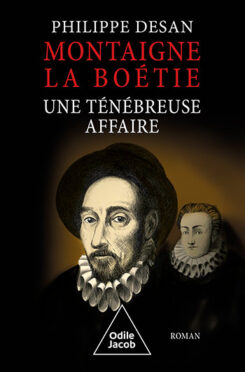

Dans sa biographie réputée (à juste titre) de Colette, le journaliste Herbert Lottman (1), passe néanmoins très vite, sur un détail qui n’en est pas un. En quelques lignes seulement, il raconte qu’en 1925, Colette revenue de Saint-Tropez, apprit qu’un admirateur inconnu avait racheté sa maison de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Celle qu’elle avait dû quitter avec sa famille, déboires financiers aidant, à l’âge de dix-huit ans. Une maison à laquelle elle tenait tellement, qu’elle était comme l’ombre portée de son stylographe, en filigrane de tous ses pleins et déliés. Herbert Lottman évoque l’acquéreur comme un « négociant en soieries », puis passe à autre chose. Cette bienheureuse intervention, elle en fit part dans une interview donnée aux Nouvelles Littéraires en 1926. Le bienfaiteur se nommait François Ducharne, il avait créé des soieries à son nom à Lyon, avec une usine dans les environs, ainsi qu’un atelier à Paris. Visiblement des liens de « soie » furent de la sorte établis entre l’industriel et l’écrivain, une amitié dont on retrouve une trace substantielle en 1927, dans La Revue de la Femme, magazine plutôt chic de l’entre-deux-guerres.  Ce livre commence le 2 septembre 1559 à la mairie de Bordeaux et se termine le jeudi 14 décembre 2023 à Des Plaines dans l’Iowa, nous faisant parcourir cinq siècles de péripéties, de voyages, d’érudition et d’enquêtes. Dès la première partie, on saute dans le vif du sujet, en ce 2 septembre 1559, avec ces lignes: « Malgré son jeune âge -il n’avait pas encore trente ans- Étienne de La Boétie, originaire de Sarlat en Périgord, régnait sur le parlement de Bordeaux qui siégeait au palais de l’Ombrière. » Orateur hors pair, très apprécié de la bourgeoisie locale, c’est « l’homme du moment ». N’a-t-il pas rédigé à seize ans un « Discours de la servitude volontaire »? Nous lecteurs nous réjouissons aussitôt d’en apprendre davantage sur ce fameux La Boétie immortalisé depuis cinq siècles par la formule de Montaigne dans ses « Essais »: « Parce que c’était lui; parce que c’était moi. » Nous assistons à la rencontre de Michel Eyquem apostrophant rudement « l’homme du moment » en public sans même se présenter, interrompant la conversation en lançant « Monsieur de La Boétie, puis-je vous demander si vous ne pensez pas accorder trop d’importance au pouvoir de la coutume? Vous y voyez l’origine de tous nos maux. » Apparemment, La Boétie, en robe rouge de haut juriste, est « surpris et charmé » par cette interruption.

Ce livre commence le 2 septembre 1559 à la mairie de Bordeaux et se termine le jeudi 14 décembre 2023 à Des Plaines dans l’Iowa, nous faisant parcourir cinq siècles de péripéties, de voyages, d’érudition et d’enquêtes. Dès la première partie, on saute dans le vif du sujet, en ce 2 septembre 1559, avec ces lignes: « Malgré son jeune âge -il n’avait pas encore trente ans- Étienne de La Boétie, originaire de Sarlat en Périgord, régnait sur le parlement de Bordeaux qui siégeait au palais de l’Ombrière. » Orateur hors pair, très apprécié de la bourgeoisie locale, c’est « l’homme du moment ». N’a-t-il pas rédigé à seize ans un « Discours de la servitude volontaire »? Nous lecteurs nous réjouissons aussitôt d’en apprendre davantage sur ce fameux La Boétie immortalisé depuis cinq siècles par la formule de Montaigne dans ses « Essais »: « Parce que c’était lui; parce que c’était moi. » Nous assistons à la rencontre de Michel Eyquem apostrophant rudement « l’homme du moment » en public sans même se présenter, interrompant la conversation en lançant « Monsieur de La Boétie, puis-je vous demander si vous ne pensez pas accorder trop d’importance au pouvoir de la coutume? Vous y voyez l’origine de tous nos maux. » Apparemment, La Boétie, en robe rouge de haut juriste, est « surpris et charmé » par cette interruption.