Par définition, l’abstraction abolit le sujet, du moins sa représentation. Bien malin celui qui pourrait discerner dans le détail du vitrail ci-contre, la symbolique des fonts baptismaux. Dans l’après-guerre, l’Église qui s’apprêtait à perdre son latin, était encore un peu frileuse à l’égard de la modernité. Ce qui fait que ce verre, peinture à la grisaille et plomb, n’a pas été retenu par l’église de Choye en Haute-Saône. Ce vitrail pourtant remarquable, réalisé par Jacques Bony en 1953, a depuis trouvé un musée tout neuf pour l’abriter. L’ancien hospice de Conches-en-Ouche (Eure), transformé en musée du verre, vient en effet d’ouvrir ses portes pour célébrer cette matière sous toutes ses formes. Bien qu’il ne soit pas vraiment facile d’accès à partir de la gare d’Évreux, le bâtiment mérite amplement l’effort d’une expédition, tant pour sa transformation impeccable en musée moderne que pour la richesse bien ordonnée de ses collections. Continuer la lecture

Par définition, l’abstraction abolit le sujet, du moins sa représentation. Bien malin celui qui pourrait discerner dans le détail du vitrail ci-contre, la symbolique des fonts baptismaux. Dans l’après-guerre, l’Église qui s’apprêtait à perdre son latin, était encore un peu frileuse à l’égard de la modernité. Ce qui fait que ce verre, peinture à la grisaille et plomb, n’a pas été retenu par l’église de Choye en Haute-Saône. Ce vitrail pourtant remarquable, réalisé par Jacques Bony en 1953, a depuis trouvé un musée tout neuf pour l’abriter. L’ancien hospice de Conches-en-Ouche (Eure), transformé en musée du verre, vient en effet d’ouvrir ses portes pour célébrer cette matière sous toutes ses formes. Bien qu’il ne soit pas vraiment facile d’accès à partir de la gare d’Évreux, le bâtiment mérite amplement l’effort d’une expédition, tant pour sa transformation impeccable en musée moderne que pour la richesse bien ordonnée de ses collections. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

L’entre deux-guerres, les congés payés et les premiers estivants, ont créé les marchands de souvenirs. Telle cette vue de Royan sur plaque de verre qu’un jour quelqu’un a accroché dans le salon au-dessus du buffet avant qu’elle ne finisse dans une brocante où elle a été cédée pour dix sous. Il paraît, selon un article du Parisien paru voici deux ans, que presque tous les vacanciers rapportent des souvenirs, en sus de leurs innombrables photos. Le mug, le porte-clés, le phare-baromètre, le magnet, les bols-prénoms, le galet peint, la carte postale, la boule à neige, tout y passe. Rien qu’en France, il s’en vendrait pour 3 milliards d’euros chaque année. Cependant, tout est souvenir dès lors qu’un objet rappelle quelque chose à son utilisateur. Le télescope James Webb vient même de nous rapporter des souvenirs du Big band, c’est dire.

L’entre deux-guerres, les congés payés et les premiers estivants, ont créé les marchands de souvenirs. Telle cette vue de Royan sur plaque de verre qu’un jour quelqu’un a accroché dans le salon au-dessus du buffet avant qu’elle ne finisse dans une brocante où elle a été cédée pour dix sous. Il paraît, selon un article du Parisien paru voici deux ans, que presque tous les vacanciers rapportent des souvenirs, en sus de leurs innombrables photos. Le mug, le porte-clés, le phare-baromètre, le magnet, les bols-prénoms, le galet peint, la carte postale, la boule à neige, tout y passe. Rien qu’en France, il s’en vendrait pour 3 milliards d’euros chaque année. Cependant, tout est souvenir dès lors qu’un objet rappelle quelque chose à son utilisateur. Le télescope James Webb vient même de nous rapporter des souvenirs du Big band, c’est dire.  Alors, ce Pene Pati, né dans les îles Samoa, serait-ce le nouveau Pavarotti, comme le clame la critique? C’est toujours la même chose : quand un nouveau Caruso fait son apparition, on a l’impression qu’il surgit sur scène du jour au lendemain, né pour éblouir les foules. Mais quand on sait qu’il faut une bonne dizaine d’années, au minimum, pour former la voix et acquérir la technique, on sait bien que ce n’est pas possible. Demandez donc au tenorissimo Jonas Kaufmann, qui se produisait depuis quelque dix années sur les scènes européennes, pourquoi il est devenu une star du jour au lendemain dans «La Traviata» de Verdi auprès d’Angela Gheorghiu, au Metropolitan Opera, en 2006 ! La belle Angela à l’œil sûr avait remarqué le beau jeune homme, et l’avait demandé, mais avec son intelligence et sa modestie habituelles, lui trouvait qu’il avait chanté comme il le faisait depuis des années. Demandez donc au Yankee Michael Spyres, ayant quitté son Missouri natal pour se former à Vienne et fait des débuts dès 2006 au San Carlo de Naples, pourquoi il a dû attendre les années 2010 pour devenir une gloire rossinienne mondiale. Ou bien demandez à Roberto Alagna s’il se souvient de ses soirées de jeunesse passées dans les cabarets à gratter la guitare pour accompagner ses chansons. Il est vrai que dès qu’il a gagné le concours Pavarotti à 25 ans, il n’a plus arrêté depuis…

Alors, ce Pene Pati, né dans les îles Samoa, serait-ce le nouveau Pavarotti, comme le clame la critique? C’est toujours la même chose : quand un nouveau Caruso fait son apparition, on a l’impression qu’il surgit sur scène du jour au lendemain, né pour éblouir les foules. Mais quand on sait qu’il faut une bonne dizaine d’années, au minimum, pour former la voix et acquérir la technique, on sait bien que ce n’est pas possible. Demandez donc au tenorissimo Jonas Kaufmann, qui se produisait depuis quelque dix années sur les scènes européennes, pourquoi il est devenu une star du jour au lendemain dans «La Traviata» de Verdi auprès d’Angela Gheorghiu, au Metropolitan Opera, en 2006 ! La belle Angela à l’œil sûr avait remarqué le beau jeune homme, et l’avait demandé, mais avec son intelligence et sa modestie habituelles, lui trouvait qu’il avait chanté comme il le faisait depuis des années. Demandez donc au Yankee Michael Spyres, ayant quitté son Missouri natal pour se former à Vienne et fait des débuts dès 2006 au San Carlo de Naples, pourquoi il a dû attendre les années 2010 pour devenir une gloire rossinienne mondiale. Ou bien demandez à Roberto Alagna s’il se souvient de ses soirées de jeunesse passées dans les cabarets à gratter la guitare pour accompagner ses chansons. Il est vrai que dès qu’il a gagné le concours Pavarotti à 25 ans, il n’a plus arrêté depuis…  Il a suffi de réécouter une valse lente de Erik Satie pour se replonger dans sa correspondance « presque complète », publiée en 2000 par Ornella Volta (1927-2020). Cette dernière raconte comment en 1903, la chanteuse Paulette Darty (1871-1939) reçut le compositeur. Satie s’était mis « sans façons » au piano, accompagné de monsieur Bellon au chant. Elle lui fit alors part de son « ravissement » pour le moins justifié. Tous ceux qui ont écouté un jour « Je te veux », par la voix des plus grandes interprètes comme Jessye Norman, partagent forcément ce point de vue. Et encore davantage peut-être, s’agissant de la version pour piano seul, laquelle prouve bien qu’un monde enchanté existe. Ce faisant, Satie avait fait concurrence à Dieu. Et lors de son enterrement au cimetière d’Arcueil (1) en 1925, le frère d’Erik, Conrad, crut entendre la voix de son frère après la mise en terre. Une apostrophe au Bon Dieu dont les termes étaient: « Le temps de passer un jupon et je suis à vous ». Moqueur y compris à l’égard de lui-même, Satie ne désarmait jamais, malgré les nombreuses vicissitudes de son existence.

Il a suffi de réécouter une valse lente de Erik Satie pour se replonger dans sa correspondance « presque complète », publiée en 2000 par Ornella Volta (1927-2020). Cette dernière raconte comment en 1903, la chanteuse Paulette Darty (1871-1939) reçut le compositeur. Satie s’était mis « sans façons » au piano, accompagné de monsieur Bellon au chant. Elle lui fit alors part de son « ravissement » pour le moins justifié. Tous ceux qui ont écouté un jour « Je te veux », par la voix des plus grandes interprètes comme Jessye Norman, partagent forcément ce point de vue. Et encore davantage peut-être, s’agissant de la version pour piano seul, laquelle prouve bien qu’un monde enchanté existe. Ce faisant, Satie avait fait concurrence à Dieu. Et lors de son enterrement au cimetière d’Arcueil (1) en 1925, le frère d’Erik, Conrad, crut entendre la voix de son frère après la mise en terre. Une apostrophe au Bon Dieu dont les termes étaient: « Le temps de passer un jupon et je suis à vous ». Moqueur y compris à l’égard de lui-même, Satie ne désarmait jamais, malgré les nombreuses vicissitudes de son existence.  L’artiste bourlingueur Thomas Tronel-Gauthier, est venu ce printemps ranimer les cendres de l’ancien volcan qui n’attendait que ça. Pour preuve les deux musées d’Aurillac ont eu la bonne idée d’accueillir en résidence le sculpteur plasticien qui auparavant avait posé ses valises, et surtout son regard, dans différentes régions de France et des contrées plus lointaines comme New York ou la Polynésie. Cette question du voyage est importante chez Thomas Tronel-Gauthier dont le travail interroge autant la nature en mouvement que les traces du temps et de l’action humaine sur les matériaux, tout en réfléchissant à leur devenir. Entre le Muséum des volcans et le Musée d’art et d’archéologie, dialoguent ses œuvres directement inspirées de sa parenthèse cantalienne avec ses créations plus anciennes réalisées au cours d’une quinzaine d’années. Il est d’ailleurs intéressant d’observer les constantes qui aiguisent son inspiration et les créations plus spécifiques liées à son séjour. Avec toujours un fil conducteur, le territoire, de ses fragments les plus modestes à ses paysages les plus vastes.

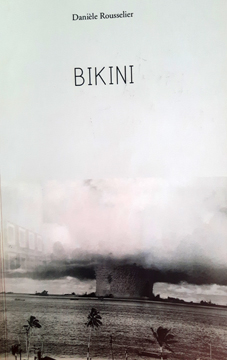

L’artiste bourlingueur Thomas Tronel-Gauthier, est venu ce printemps ranimer les cendres de l’ancien volcan qui n’attendait que ça. Pour preuve les deux musées d’Aurillac ont eu la bonne idée d’accueillir en résidence le sculpteur plasticien qui auparavant avait posé ses valises, et surtout son regard, dans différentes régions de France et des contrées plus lointaines comme New York ou la Polynésie. Cette question du voyage est importante chez Thomas Tronel-Gauthier dont le travail interroge autant la nature en mouvement que les traces du temps et de l’action humaine sur les matériaux, tout en réfléchissant à leur devenir. Entre le Muséum des volcans et le Musée d’art et d’archéologie, dialoguent ses œuvres directement inspirées de sa parenthèse cantalienne avec ses créations plus anciennes réalisées au cours d’une quinzaine d’années. Il est d’ailleurs intéressant d’observer les constantes qui aiguisent son inspiration et les créations plus spécifiques liées à son séjour. Avec toujours un fil conducteur, le territoire, de ses fragments les plus modestes à ses paysages les plus vastes.  Comment évoquer la vie d’une petite française née en 1946 avec le bikini, «bombe anatomique» lancée cet été-là à la piscine Molitor, tandis que le 1er juillet, sur l’atoll de Bikini, «joyau des Iles Marschall», explose une première bombe A américaine, qui sera suivie de vingt-trois autres essais nucléaires ? C’est par cette interrogation que s’ouvre le livre «Bikini» de l’écrivaine-historienne- réalisatrice Danièle Rousselier : comment rendre compte de plus de cinquante ans d’un parcours intense, sinueux, la menant à enseigner l’histoire d’abord en Algérie puis vingt-cinq ans au lycée Voltaire à Paris, avant de passer à l’histoire de l’art et d’intégrer le Centre Pompidou, puis nouvelle bifurcation vers les Affaires étrangères et elle s’envole pour Naples (elle dirige l’Institut français de 2003 à 2007) puis vers le Mali (attachée culturelle à l’ambassade de France de 2007 à 2009) ? Autrement dit, en toile fond, la guerre d’Algérie ou du Vietnam, Mai 68 et les combats du féminisme, la pilule ou l’avortement légalisés, la condition des Noirs qui l’obsède depuis toujours.

Comment évoquer la vie d’une petite française née en 1946 avec le bikini, «bombe anatomique» lancée cet été-là à la piscine Molitor, tandis que le 1er juillet, sur l’atoll de Bikini, «joyau des Iles Marschall», explose une première bombe A américaine, qui sera suivie de vingt-trois autres essais nucléaires ? C’est par cette interrogation que s’ouvre le livre «Bikini» de l’écrivaine-historienne- réalisatrice Danièle Rousselier : comment rendre compte de plus de cinquante ans d’un parcours intense, sinueux, la menant à enseigner l’histoire d’abord en Algérie puis vingt-cinq ans au lycée Voltaire à Paris, avant de passer à l’histoire de l’art et d’intégrer le Centre Pompidou, puis nouvelle bifurcation vers les Affaires étrangères et elle s’envole pour Naples (elle dirige l’Institut français de 2003 à 2007) puis vers le Mali (attachée culturelle à l’ambassade de France de 2007 à 2009) ? Autrement dit, en toile fond, la guerre d’Algérie ou du Vietnam, Mai 68 et les combats du féminisme, la pilule ou l’avortement légalisés, la condition des Noirs qui l’obsède depuis toujours.  Il y a environ quarante mille ans, dans le Périgord, une femme accoucha et pour une raison inconnue, partit après avoir enfoui le petit corps. Et puis tout au début du vingtième siècle, il fut exhumé par un préhistorien. Vertigineuse découverte succédant à quelques autres depuis le milieu du dix-neuvième siècle, laquelle mettait une fois de plus au jour les reliquats d’une population disparue, les Néandertaliens, appelés ainsi en raison du premier site de la première extraction du genre, en Allemagne. Depuis cent ans, les progrès techniques, notamment à partir d’analyses d’ADN mitochondrial, ont permis d’établir que 1,8 à 2,6% de notre génome actuel appartient à cette classe lointaine d’hominidés. Autant dire des cousins à partir desquels l’archéologue Rebecca Wragg Sykes, a remonté le fil d’une histoire fascinante, dont elle a écrit le roman. Publié en anglais, il vient d’être traduit et édité par la maison Delachaux et Niestlé. Un voyage dans le temps extraordinaire, savant, qu’elle a additionné en tête de chaque chapitre, d’une délectable prose poétique.

Il y a environ quarante mille ans, dans le Périgord, une femme accoucha et pour une raison inconnue, partit après avoir enfoui le petit corps. Et puis tout au début du vingtième siècle, il fut exhumé par un préhistorien. Vertigineuse découverte succédant à quelques autres depuis le milieu du dix-neuvième siècle, laquelle mettait une fois de plus au jour les reliquats d’une population disparue, les Néandertaliens, appelés ainsi en raison du premier site de la première extraction du genre, en Allemagne. Depuis cent ans, les progrès techniques, notamment à partir d’analyses d’ADN mitochondrial, ont permis d’établir que 1,8 à 2,6% de notre génome actuel appartient à cette classe lointaine d’hominidés. Autant dire des cousins à partir desquels l’archéologue Rebecca Wragg Sykes, a remonté le fil d’une histoire fascinante, dont elle a écrit le roman. Publié en anglais, il vient d’être traduit et édité par la maison Delachaux et Niestlé. Un voyage dans le temps extraordinaire, savant, qu’elle a additionné en tête de chaque chapitre, d’une délectable prose poétique.  Élaborée aux temps barbares, la justice de l’Ancien régime, en dépit de l’adoucissement des mœurs, avait conservé sa brutalité initiale. Bien sûr, au début du XVIIIème siècle, étaient advenues des modifications. La question préparatoire, interrogatoire musclé pimenté de quelques atrocités, destinée à favoriser les aveux d’un suspect, était tombée en désuétude. Sa suppression par Louis XVI, en 1780, ne faisait qu’entériner une évolution. Mais les vieux usages persistaient en matière de peine capitale. Selon le droit commun, «pour les crimes méritant la mort, le vilain sera pendu, et le noble décapité. Toutefois, ou le noble sera convaincu d’un vilain cas, il sera pendu comme un vilain». Parallèlement, existaient des spécificités, où la vengeance sociale était proportionnée à l’horreur prêtée au crime. Les sorciers, empoisonneurs, hérétiques récidivistes, incendiaires et individus en flagrant délit de bougrerie allaient vers le bûcher.

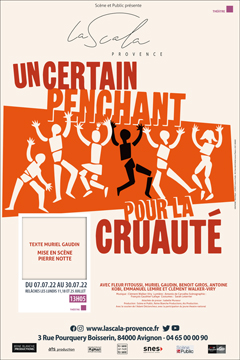

Élaborée aux temps barbares, la justice de l’Ancien régime, en dépit de l’adoucissement des mœurs, avait conservé sa brutalité initiale. Bien sûr, au début du XVIIIème siècle, étaient advenues des modifications. La question préparatoire, interrogatoire musclé pimenté de quelques atrocités, destinée à favoriser les aveux d’un suspect, était tombée en désuétude. Sa suppression par Louis XVI, en 1780, ne faisait qu’entériner une évolution. Mais les vieux usages persistaient en matière de peine capitale. Selon le droit commun, «pour les crimes méritant la mort, le vilain sera pendu, et le noble décapité. Toutefois, ou le noble sera convaincu d’un vilain cas, il sera pendu comme un vilain». Parallèlement, existaient des spécificités, où la vengeance sociale était proportionnée à l’horreur prêtée au crime. Les sorciers, empoisonneurs, hérétiques récidivistes, incendiaires et individus en flagrant délit de bougrerie allaient vers le bûcher.  Accueillir un migrant chez soi est une expérience d’autant plus fabuleuse qu’elle nous donne une image positive de nous-même, nous enseigne non sans ironie et clairvoyance la pièce de Muriel Gaudin “Un certain penchant pour la cruauté”. Et à condition bien évidemment que chacun reste à sa place. Dès que la sphère intime est atteinte, le soupçon et l’entre-soi peuvent violemment ressurgir, quitte à nous mettre en porte-à-faux avec notre bonne conscience. Héberger un migrant peut être source de questionnements, d’étonnements, et même s’avérer un révélateur de nos névroses les plus profondes. Tel est le propos de la pièce, nous renvoyant à un thème vieux comme Hérode : notre peur de l’étranger. Traitée sur le mode de la comédie, portée par cinq comédiens et un musicien, mise en scène par Pierre Notte, la pièce explore avec humour les faces cachées de notre bien-pensance, nous donne à rire de nos contradictions et de nos préjugés enfouis. “Un certain penchant pour la cruauté” se jouera cet été au Festival d’Avignon.

Accueillir un migrant chez soi est une expérience d’autant plus fabuleuse qu’elle nous donne une image positive de nous-même, nous enseigne non sans ironie et clairvoyance la pièce de Muriel Gaudin “Un certain penchant pour la cruauté”. Et à condition bien évidemment que chacun reste à sa place. Dès que la sphère intime est atteinte, le soupçon et l’entre-soi peuvent violemment ressurgir, quitte à nous mettre en porte-à-faux avec notre bonne conscience. Héberger un migrant peut être source de questionnements, d’étonnements, et même s’avérer un révélateur de nos névroses les plus profondes. Tel est le propos de la pièce, nous renvoyant à un thème vieux comme Hérode : notre peur de l’étranger. Traitée sur le mode de la comédie, portée par cinq comédiens et un musicien, mise en scène par Pierre Notte, la pièce explore avec humour les faces cachées de notre bien-pensance, nous donne à rire de nos contradictions et de nos préjugés enfouis. “Un certain penchant pour la cruauté” se jouera cet été au Festival d’Avignon.  Un notaire d’aujourd’hui en perdrait presque son latin. Quand peu avant sa mort en 1631, le sieur Jean Lacurne, avocat au Parlement de Dijon, précisait entre autres dispositions testamentaires, qu’il donnait à son neveu le maire d’Arlay, son « pot de noix confites » et « son écorce de citron ». De même que, et c’est le plus important, son recueil de proverbes « qui n’est point achevé ». Il se trouve que le recueil en question vient d’être publié aux éditions Honoré Champion, sous la houlette du philologue et traducteur, Michael Kramer. Il s’agit-là ni plus ni moins d’une sorte d’exploit éditorial que cette « Anthologie et conférence des proverbes français, italiens et espagnols », contenant quelque huit cents occurrences. Double exploit posthume puisque d’une part, c’est la première fois que cette recension savante est publiée dans son intégralité et parce que d’autre part, Michael Kramer en a identifié l’auteur. Jusqu’à présent, le volume n’était qu’une référence de bibliothèque, après maints legs et péripéties.

Un notaire d’aujourd’hui en perdrait presque son latin. Quand peu avant sa mort en 1631, le sieur Jean Lacurne, avocat au Parlement de Dijon, précisait entre autres dispositions testamentaires, qu’il donnait à son neveu le maire d’Arlay, son « pot de noix confites » et « son écorce de citron ». De même que, et c’est le plus important, son recueil de proverbes « qui n’est point achevé ». Il se trouve que le recueil en question vient d’être publié aux éditions Honoré Champion, sous la houlette du philologue et traducteur, Michael Kramer. Il s’agit-là ni plus ni moins d’une sorte d’exploit éditorial que cette « Anthologie et conférence des proverbes français, italiens et espagnols », contenant quelque huit cents occurrences. Double exploit posthume puisque d’une part, c’est la première fois que cette recension savante est publiée dans son intégralité et parce que d’autre part, Michael Kramer en a identifié l’auteur. Jusqu’à présent, le volume n’était qu’une référence de bibliothèque, après maints legs et péripéties.