C’est une assez belle façon de découvrir la Lozère, région la moins peuplée de France et l’une des plus belles, que de prendre en été, à Nîmes, «le train des Cévennes» conduisant à Clermont-Ferrand en cinq heures buissonnières. Descendons au bout d’une petite heure à Génolhac, village médiéval situé au pied du Mont Lozère, dans la partie sud du parc national des Cévennes. Après avoir parcouru dans la chaleur estivale les rues étroites bordées de belles maisons de grès anciennes, il faut décider si on montera à l’assaut du glorieux Mont Lozère à pied, en auto, à bicyclette, à cheval ou même en âne, en hommage à l’écrivain voyageur écossais Robert Louis Stevenson, mais nous y reviendrons.

C’est une assez belle façon de découvrir la Lozère, région la moins peuplée de France et l’une des plus belles, que de prendre en été, à Nîmes, «le train des Cévennes» conduisant à Clermont-Ferrand en cinq heures buissonnières. Descendons au bout d’une petite heure à Génolhac, village médiéval situé au pied du Mont Lozère, dans la partie sud du parc national des Cévennes. Après avoir parcouru dans la chaleur estivale les rues étroites bordées de belles maisons de grès anciennes, il faut décider si on montera à l’assaut du glorieux Mont Lozère à pied, en auto, à bicyclette, à cheval ou même en âne, en hommage à l’écrivain voyageur écossais Robert Louis Stevenson, mais nous y reviendrons.

Par mille lacets, nous voilà arrivés au Belvédère des Bouzèdes (ah ces noms lozériens…) et du haut de ses 1236 mètres, l’horizon est immense, désertique, pics, pentes et vallées se succèdent dans un foisonnement de vert et de roc, à peine un hameau ici et là. L’âme même du pays nous est révélée d’un seul coup d’œil. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Cela fait tellement longtemps que Picasso a disparu, en 1973, que l’on a du mal à se dire que l’une de ses compagnes vit toujours. Et pourtant, si Dieu lui prête vie, Françoise Gilot aura 100 ans cette année. Il faut dire que lorsqu’ils se sont rencontrés, durant l’Occupation, près de quarante ans les séparaient. Lui venait de dépasser la soixantaine et elle était dans ses vingt ans, à peine plus. Elle fit sa connaissance alors qu’il avait son camp de base rue des Grands Augustins à Paris. Dans un livre paru en 1964 « Vivre avec Picasso », elle racontait en substance qu’elle ne l’avait pas désiré mais qu’elle était en revanche fortement « décidée » à établir une relation approfondie avec l’artiste. Françoise Gilot était à tous points de vue, y compris dans la pratique de l’art, une débutante. Dans ses mémoires elle s’était appliquée à livrer la part de l’homme qu’était Picasso, c’est-à-dire pas forcément la plus valorisante, dévoilant notamment son caractère difficile et manipulateur.

Cela fait tellement longtemps que Picasso a disparu, en 1973, que l’on a du mal à se dire que l’une de ses compagnes vit toujours. Et pourtant, si Dieu lui prête vie, Françoise Gilot aura 100 ans cette année. Il faut dire que lorsqu’ils se sont rencontrés, durant l’Occupation, près de quarante ans les séparaient. Lui venait de dépasser la soixantaine et elle était dans ses vingt ans, à peine plus. Elle fit sa connaissance alors qu’il avait son camp de base rue des Grands Augustins à Paris. Dans un livre paru en 1964 « Vivre avec Picasso », elle racontait en substance qu’elle ne l’avait pas désiré mais qu’elle était en revanche fortement « décidée » à établir une relation approfondie avec l’artiste. Françoise Gilot était à tous points de vue, y compris dans la pratique de l’art, une débutante. Dans ses mémoires elle s’était appliquée à livrer la part de l’homme qu’était Picasso, c’est-à-dire pas forcément la plus valorisante, dévoilant notamment son caractère difficile et manipulateur.  À ceux qui, comme moi, s’intéressent à la personnalité des auteurs, artistes, scientifiques, politiciens et autres hommes et femmes qui ont marqué l’Histoire, Notre Histoire, et leurs lieux de vie, je recommande le «Guide des Maisons des Illustres», dont la troisième édition est parue cet été. Pas moins de 244 maisons, dans toute la France et ailleurs, y sont répertoriées. Pour chacune une présentation bien faite, un petit rappel -ou une découverte- d’une quinzaine de lignes sur la personne ayant occupé les lieux, qui illustre bien le personnage, son apport à notre Histoire, et le rôle de la «maison» en question, quelques photos bien choisies, puis des informations pour s’y rendre. Un régal, rien qu’à lire, avant de se lancer sur les routes ou dans le TGV, voire le métro ou avec ses jambes.

À ceux qui, comme moi, s’intéressent à la personnalité des auteurs, artistes, scientifiques, politiciens et autres hommes et femmes qui ont marqué l’Histoire, Notre Histoire, et leurs lieux de vie, je recommande le «Guide des Maisons des Illustres», dont la troisième édition est parue cet été. Pas moins de 244 maisons, dans toute la France et ailleurs, y sont répertoriées. Pour chacune une présentation bien faite, un petit rappel -ou une découverte- d’une quinzaine de lignes sur la personne ayant occupé les lieux, qui illustre bien le personnage, son apport à notre Histoire, et le rôle de la «maison» en question, quelques photos bien choisies, puis des informations pour s’y rendre. Un régal, rien qu’à lire, avant de se lancer sur les routes ou dans le TGV, voire le métro ou avec ses jambes.  Au début des années cinquante et après avoir quadrillé une bonne partie du Mexique, l’écrivain Albert t’Serstevens et sa compagne Amandine Doré, débarquent sur la côte atlantique. Une surprise les attend. Ils viennent de quitter la ville de Tecolutla et prolongent leur avantage jusqu’à ce que leur regard bute sur un ensemble de maisons dont le style n’appartient en rien à tout ce qu’ils ont pu rencontrer jusque-là. Leurs tuiles surtout, leur rappellent quelque chose. Amandine y voit quelque chose d’irrésistiblement bourguignon. Ils s’en étonnent en espagnol face à « un grand gaillard », à « ventre confortable sous un gilet à chaîne de montre ». Lequel s’appelle Couturier et leur propose en français et sans plus de façons de tout leur expliquer autour d’un Pernod. Pour le couple dont l’adresse principale se trouve sur l’Île Saint-Louis à Paris, l’étonnement justifiait effectivement une discussion sérieuse autour d’un apéritif anisé. Que l’on pouvait retrouver dans un récit (ci-dessus) publié en 1955 chez Arthaud.

Au début des années cinquante et après avoir quadrillé une bonne partie du Mexique, l’écrivain Albert t’Serstevens et sa compagne Amandine Doré, débarquent sur la côte atlantique. Une surprise les attend. Ils viennent de quitter la ville de Tecolutla et prolongent leur avantage jusqu’à ce que leur regard bute sur un ensemble de maisons dont le style n’appartient en rien à tout ce qu’ils ont pu rencontrer jusque-là. Leurs tuiles surtout, leur rappellent quelque chose. Amandine y voit quelque chose d’irrésistiblement bourguignon. Ils s’en étonnent en espagnol face à « un grand gaillard », à « ventre confortable sous un gilet à chaîne de montre ». Lequel s’appelle Couturier et leur propose en français et sans plus de façons de tout leur expliquer autour d’un Pernod. Pour le couple dont l’adresse principale se trouve sur l’Île Saint-Louis à Paris, l’étonnement justifiait effectivement une discussion sérieuse autour d’un apéritif anisé. Que l’on pouvait retrouver dans un récit (ci-dessus) publié en 1955 chez Arthaud.  Tout le monde connaît le clin d’œil d’Alan Turing. Ou plutôt celui né de l’imagination (féconde) de Benoît Solès, auteur et acteur de la pièce « La Machine de Turing ». Actuellement à l’affiche du somptueux Théâtre du Palais-Royal. Une pièce, rappelons-le d’emblée, puisque c’est mérité, multi-moliérisée : auteur francophone vivant et comédien pour le sus-cité, metteur en scène théâtre privé pour Tristan Petitgirard, et, last but not least, meilleur spectacle théâtre privé. Certes, l’auteur s’est aidé de la pièce « Breaking the code » de Hugh Whitemore et du livre Alan Turing : « The Enigma » d’Andrew Hodges. Avec ces deux titres en version originale et celui de la version française, on peut décrypter une part de l’argument. Oui, Alan Turing fut un brillant mathématicien, il a pendant la Seconde Guerre Mondiale vaincu Enigma, la messagerie cryptée allemande. C’est un héros. Sauf que …

Tout le monde connaît le clin d’œil d’Alan Turing. Ou plutôt celui né de l’imagination (féconde) de Benoît Solès, auteur et acteur de la pièce « La Machine de Turing ». Actuellement à l’affiche du somptueux Théâtre du Palais-Royal. Une pièce, rappelons-le d’emblée, puisque c’est mérité, multi-moliérisée : auteur francophone vivant et comédien pour le sus-cité, metteur en scène théâtre privé pour Tristan Petitgirard, et, last but not least, meilleur spectacle théâtre privé. Certes, l’auteur s’est aidé de la pièce « Breaking the code » de Hugh Whitemore et du livre Alan Turing : « The Enigma » d’Andrew Hodges. Avec ces deux titres en version originale et celui de la version française, on peut décrypter une part de l’argument. Oui, Alan Turing fut un brillant mathématicien, il a pendant la Seconde Guerre Mondiale vaincu Enigma, la messagerie cryptée allemande. C’est un héros. Sauf que …  Le 22 août 2020, plus de cinquante ans après sa mort et après un improbable périple, les cendres de Dorothy Parker (1893-1967) trouvèrent enfin leur dernière demeure. Un guide touristique et admirateur inconditionnel du nom de Fitzpatrick les mena de Baltimore à New York où la célèbre plume new-yorkaise repose désormais auprès de sa famille dans un cimetière du Bronx. Celle qui avait souhaité comme épitaphe “Excuse my dust” (Excusez-moi pour la poussière) ne croyait pas si bien dire… Partant de ce fait d’actualité, la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman rend hommage dès aujourd’hui, dans un savoureux spectacle, à cet esprit allègrement acerbe dont la vie fut aussi fantasque et mouvementée que son dernier voyage.

Le 22 août 2020, plus de cinquante ans après sa mort et après un improbable périple, les cendres de Dorothy Parker (1893-1967) trouvèrent enfin leur dernière demeure. Un guide touristique et admirateur inconditionnel du nom de Fitzpatrick les mena de Baltimore à New York où la célèbre plume new-yorkaise repose désormais auprès de sa famille dans un cimetière du Bronx. Celle qui avait souhaité comme épitaphe “Excuse my dust” (Excusez-moi pour la poussière) ne croyait pas si bien dire… Partant de ce fait d’actualité, la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman rend hommage dès aujourd’hui, dans un savoureux spectacle, à cet esprit allègrement acerbe dont la vie fut aussi fantasque et mouvementée que son dernier voyage.  Au fil de ses réflexions, calculs et découvertes, Johannes Kepler s’était persuadé que la nature avait le sens inné de l’équilibre. Que cet ordre ainsi nommé obéissait à des lois physiques. En les conceptualisant, ce natif de Weil der Stadt apparu il y aura 450 ans en décembre, aura contribué à la fondation de l’astrophysique. Il avait aussi décelé un lien entre l’harmonie, soit si l’on peut dire l’esthétisme de l’équilibre, et les mouvements planétaires. Il se trouve qu’il sera mis à l’honneur dans une salle de la future maison des mathématiques à Paris. Sous la forme d’une pyramide d’oranges qui symbolisera sa théorie des sphères, dite « empilement de l’épicier », celles que l’on voit encore aujourd’hui sur les étals des marchés. En déterminant la façon dont est constituée cette pyramide à partir d’une orange reposant dans le creux formé par trois oranges, il élaborera le principe de l’ajustement optimal, faisant l’objet de savants calculs qui ne seront établis et surtout définitivement démontrés qu’en 1998, grâce à un ordinateur.

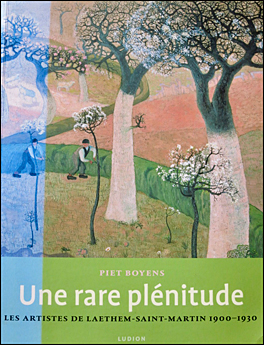

Au fil de ses réflexions, calculs et découvertes, Johannes Kepler s’était persuadé que la nature avait le sens inné de l’équilibre. Que cet ordre ainsi nommé obéissait à des lois physiques. En les conceptualisant, ce natif de Weil der Stadt apparu il y aura 450 ans en décembre, aura contribué à la fondation de l’astrophysique. Il avait aussi décelé un lien entre l’harmonie, soit si l’on peut dire l’esthétisme de l’équilibre, et les mouvements planétaires. Il se trouve qu’il sera mis à l’honneur dans une salle de la future maison des mathématiques à Paris. Sous la forme d’une pyramide d’oranges qui symbolisera sa théorie des sphères, dite « empilement de l’épicier », celles que l’on voit encore aujourd’hui sur les étals des marchés. En déterminant la façon dont est constituée cette pyramide à partir d’une orange reposant dans le creux formé par trois oranges, il élaborera le principe de l’ajustement optimal, faisant l’objet de savants calculs qui ne seront établis et surtout définitivement démontrés qu’en 1998, grâce à un ordinateur.  La ville flamande de Gand (B) est suffisamment riche en trésors architecturaux et artistiques pour que le voyageur s’y attarde. Le touriste ne pourra échapper à la découverte de « L’Agneau Mystique » de Van Eyck, chef-d’œuvre absolu du primitivisme flamand, qui possède en outre l’étrange privilège d’être l’une des œuvres les plus convoitées, et les plus souvent dérobées (l’un des panneaux de ce polyptyque est d’ailleurs toujours porté disparu). Il est fort peu probable que ce même touriste s’arrête à une dizaine de kilomètres au sud de la cité flamande, pour visiter une petite ville dont le nom ne lui parlera guère : Laethem Saint-Martin. Nous sommes dans une région secrète mais opulente, à en juger par les constructions modernes et les villas d’exception, témoignant de l’aisance financière de leurs propriétaires autant que de leur goût pour l’architecture contemporaine. On y trouve par exemple une étonnante villa de béton due à l’architecte Juliaan Lampens, l’un des meilleurs exemples du «brutalisme» apparu dans les années 1960. C’est aujourd’hui une résidence d’artistes.

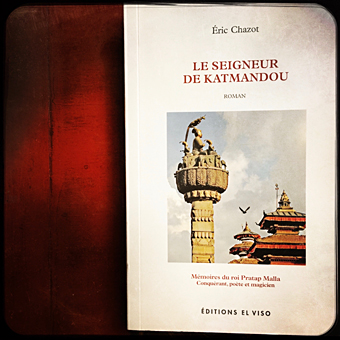

La ville flamande de Gand (B) est suffisamment riche en trésors architecturaux et artistiques pour que le voyageur s’y attarde. Le touriste ne pourra échapper à la découverte de « L’Agneau Mystique » de Van Eyck, chef-d’œuvre absolu du primitivisme flamand, qui possède en outre l’étrange privilège d’être l’une des œuvres les plus convoitées, et les plus souvent dérobées (l’un des panneaux de ce polyptyque est d’ailleurs toujours porté disparu). Il est fort peu probable que ce même touriste s’arrête à une dizaine de kilomètres au sud de la cité flamande, pour visiter une petite ville dont le nom ne lui parlera guère : Laethem Saint-Martin. Nous sommes dans une région secrète mais opulente, à en juger par les constructions modernes et les villas d’exception, témoignant de l’aisance financière de leurs propriétaires autant que de leur goût pour l’architecture contemporaine. On y trouve par exemple une étonnante villa de béton due à l’architecte Juliaan Lampens, l’un des meilleurs exemples du «brutalisme» apparu dans les années 1960. C’est aujourd’hui une résidence d’artistes.  L’inquiétude climatique ne date pas d’hier ni même d’avant-hier. Quelque part au milieu du 17e siècle, très loin de chez nous au Népal, la sécheresse désespérait tout un royaume. Au point que le roi Pratap Malla (1624-1674) mobilisa son courage et entreprit de descendre dans les profondeurs maléfiques d’un temple à Shantipour, sur la colline de Swayambhou. Il fallait descendre des caves en étages jusqu’au niveau d’un lac souterrain. Là vivaient des démons. Afin de les amadouer, le roi avait apporté un poisson, des graines de soja et du lait de vache. La démarche, rythmée par force mantras et dévotions fut, si l’on peut dire couronnée de succès et il plut. Le prestige du jeune souverain en fut renforcé. C’est l’un des épisodes étonnants racontés par Eric Chazot, spécialiste du Népal, dans un livre qui vient de paraître aux éditions El Viso.

L’inquiétude climatique ne date pas d’hier ni même d’avant-hier. Quelque part au milieu du 17e siècle, très loin de chez nous au Népal, la sécheresse désespérait tout un royaume. Au point que le roi Pratap Malla (1624-1674) mobilisa son courage et entreprit de descendre dans les profondeurs maléfiques d’un temple à Shantipour, sur la colline de Swayambhou. Il fallait descendre des caves en étages jusqu’au niveau d’un lac souterrain. Là vivaient des démons. Afin de les amadouer, le roi avait apporté un poisson, des graines de soja et du lait de vache. La démarche, rythmée par force mantras et dévotions fut, si l’on peut dire couronnée de succès et il plut. Le prestige du jeune souverain en fut renforcé. C’est l’un des épisodes étonnants racontés par Eric Chazot, spécialiste du Népal, dans un livre qui vient de paraître aux éditions El Viso.  Une fois le de cujus parti ad patres, il convient de régler le sort de sa dépouille (pour peu gratifiant qu’il soit, le terme n’en est pas moins approprié). La forme classique de l’inhumation se présente comme l’introduction du cercueil en chêne massif aux six poignées argentées, orné, sur le couvercle, d’un symbole religieux, dans le caveau de famille. Ce qui présuppose une certaine assise sociale. D’autres variations existent, emballages plus modestes, en sapin, bambou, carton, papier mâché, pour une tombe de rencontre. Mais, notable ou purotin, le défunt réintégrera le Grand Cycle de l’Azote,

Une fois le de cujus parti ad patres, il convient de régler le sort de sa dépouille (pour peu gratifiant qu’il soit, le terme n’en est pas moins approprié). La forme classique de l’inhumation se présente comme l’introduction du cercueil en chêne massif aux six poignées argentées, orné, sur le couvercle, d’un symbole religieux, dans le caveau de famille. Ce qui présuppose une certaine assise sociale. D’autres variations existent, emballages plus modestes, en sapin, bambou, carton, papier mâché, pour une tombe de rencontre. Mais, notable ou purotin, le défunt réintégrera le Grand Cycle de l’Azote,