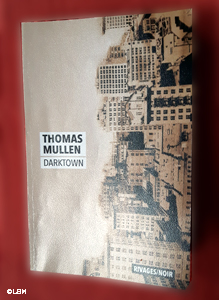

Les écrivains (et les cinéastes) américains savent admirablement romancer l’Histoire avec un grand H. Ainsi Thomas Mullen a-t-il reçu le James Feminore Cooper Prize de la fiction historique dès son premier opus «The Last Town on Earth» en 2007.

Les écrivains (et les cinéastes) américains savent admirablement romancer l’Histoire avec un grand H. Ainsi Thomas Mullen a-t-il reçu le James Feminore Cooper Prize de la fiction historique dès son premier opus «The Last Town on Earth» en 2007.

Ce fils de la Côte Est, né à Providence, Rhode Island, 46 ans, s’est ensuite lancé, à partir de 2016, dans une série policière couvrant un aspect peu connu de l’histoire de la ségrégation américaine. Cette saga en quatre volumes résonne très fort dans le contexte actuel du «Black Lives Matter», si bien que le premier tome de la série, «Darktown», vient d’être réédité. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Il y a d’abord Lucette qui, en 1956, tomba nez à nez avec Daniel, à la sortie de l’usine. Il avait garé sa Panhard Dyna toute neuve juste en face, au bar-tabac « Le Balto ». Il avait tout de suite subjugué Lucette avec son manteau trois quart cuir marron foncé. Une cigarette pendait à ses lèvres dont il exhalait, à intervalles irréguliers, de savantes bouffées circulaires. Elles se diluaient progressivement dans l’atmosphère. Daniel portait aussi une casquette. Légèrement de travers, baissée sur l’œil gauche, elle lui prêtait un air canaille, donnant l’avantage à un sourire enjôleur. Ainsi adossé à sa bagnole, il affichait le sentiment de tenir les enquiquineurs et contrariétés variées à distance. C’est justement ce genre d’homme que Lucette recherchait. Il l’emmena dans un bal où se jouaient des airs d’accordéon. Sur la piste il la serra fort contre lui. Et jamais plus elle ne quitta ses bras.

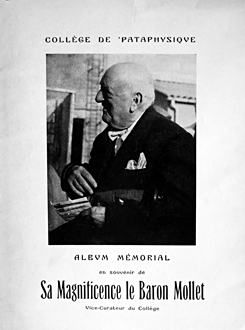

Il y a d’abord Lucette qui, en 1956, tomba nez à nez avec Daniel, à la sortie de l’usine. Il avait garé sa Panhard Dyna toute neuve juste en face, au bar-tabac « Le Balto ». Il avait tout de suite subjugué Lucette avec son manteau trois quart cuir marron foncé. Une cigarette pendait à ses lèvres dont il exhalait, à intervalles irréguliers, de savantes bouffées circulaires. Elles se diluaient progressivement dans l’atmosphère. Daniel portait aussi une casquette. Légèrement de travers, baissée sur l’œil gauche, elle lui prêtait un air canaille, donnant l’avantage à un sourire enjôleur. Ainsi adossé à sa bagnole, il affichait le sentiment de tenir les enquiquineurs et contrariétés variées à distance. C’est justement ce genre d’homme que Lucette recherchait. Il l’emmena dans un bal où se jouaient des airs d’accordéon. Sur la piste il la serra fort contre lui. Et jamais plus elle ne quitta ses bras.  Il faudrait faire preuve d’une folle témérité ou d’une belle inconscience pour se risquer à expliquer ce qu’est la ‘pataphysique. Tout juste peut-on avec certitude en attribuer la paternité à Alfred Jarry. L’une des définitions les plus souvent citées : « La ‘pataphysique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique « , ne nous avance guère, pas plus que la formule « Science des solutions imaginaires », qui reste floue. C’est peut-être Boris Vian qui nous éclairera le mieux. L’écrivain révéla être venu à la ‘pataphysique, après avoir entendu cette réplique de théâtre (“La Belle aventure“, de Flers et Caillavet) : « Je m’applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas ». C’est dire qu’avant tout la ‘pataphysique cherche à explorer des terres que personne d’autre avant elle n’avait fréquentées.

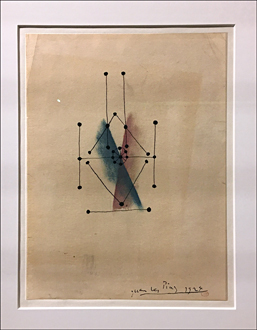

Il faudrait faire preuve d’une folle témérité ou d’une belle inconscience pour se risquer à expliquer ce qu’est la ‘pataphysique. Tout juste peut-on avec certitude en attribuer la paternité à Alfred Jarry. L’une des définitions les plus souvent citées : « La ‘pataphysique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique « , ne nous avance guère, pas plus que la formule « Science des solutions imaginaires », qui reste floue. C’est peut-être Boris Vian qui nous éclairera le mieux. L’écrivain révéla être venu à la ‘pataphysique, après avoir entendu cette réplique de théâtre (“La Belle aventure“, de Flers et Caillavet) : « Je m’applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas ». C’est dire qu’avant tout la ‘pataphysique cherche à explorer des terres que personne d’autre avant elle n’avait fréquentées.  Rien que pour cette guitare exécutée en 1924 depuis Juan-les-Pins, un détour s’impose à la Philharmonie. Une exposition de plus autour de Picasso, serait-on tenté de dire à l’avance, mais ce serait une erreur. Picasso n’était pas mélomane, il n’écoutait guère de musique et ne jouait pas d’instrument. Et pourtant cette exposition donne à voir combien, paradoxalement, au milieu des nombreuses œuvres réunies, la matière musicale a nourri son inspiration. Cette guitare en est la parfaite démonstration. Elle souligne à quel point et en toutes choses, Picasso savait s’évader de la simple représentation. Comme c’est le cas ici où l’artiste n’a conservé de l’instrument qu’une géométrie cosmique. L’objet s’en trouve littéralement divinisé.

Rien que pour cette guitare exécutée en 1924 depuis Juan-les-Pins, un détour s’impose à la Philharmonie. Une exposition de plus autour de Picasso, serait-on tenté de dire à l’avance, mais ce serait une erreur. Picasso n’était pas mélomane, il n’écoutait guère de musique et ne jouait pas d’instrument. Et pourtant cette exposition donne à voir combien, paradoxalement, au milieu des nombreuses œuvres réunies, la matière musicale a nourri son inspiration. Cette guitare en est la parfaite démonstration. Elle souligne à quel point et en toutes choses, Picasso savait s’évader de la simple représentation. Comme c’est le cas ici où l’artiste n’a conservé de l’instrument qu’une géométrie cosmique. L’objet s’en trouve littéralement divinisé.  Pendant des années, un imposant cube de béton brut somnolait le long du canal de l’Ourcq, près de la mairie de Pantin. Malgré sa taille, on l’avait presque oublié. Quand tout à coup, il s’est réveillé sous le baiser de la muse Terpsichore. Pour propager la bonne nouvelle, elle a déposé sur le toit du bâtiment cinq lettres rouge vif : «danse». C’était en 2004, le CND, centre national de la danse, ouvrait ses portes à Pantin.

Pendant des années, un imposant cube de béton brut somnolait le long du canal de l’Ourcq, près de la mairie de Pantin. Malgré sa taille, on l’avait presque oublié. Quand tout à coup, il s’est réveillé sous le baiser de la muse Terpsichore. Pour propager la bonne nouvelle, elle a déposé sur le toit du bâtiment cinq lettres rouge vif : «danse». C’était en 2004, le CND, centre national de la danse, ouvrait ses portes à Pantin. La Salle Richelieu étant actuellement en travaux, c’est sur la scène du Théâtre Marigny que se produit, en ce début de saison, la troupe de la Comédie-Française. Elle y présente, dans une adaptation et mise en scène signées Christophe Honoré, “Le côté de Guermantes”, troisième des sept tomes (1) que comprend “A la recherche du temps perdu” de Marcel Proust (1871-1922). Quittant le Palais Royal pour les Champs-Elysées, ne pouvait-elle rêver meilleur emplacement que celui-ci pour donner corps aux personnages de l’œuvre proustienne ? À quelques pas de l’allée Marcel Proust, dans ces jardins où se déroulaient les jeux d’enfants du Narrateur et de Gilberte Swann, le carré Marigny paraît le lieu tout indiqué pour y convoquer les fantômes de la “Recherche”. Avant même le début du spectacle, leur présence semble se déployer autour de nous…

La Salle Richelieu étant actuellement en travaux, c’est sur la scène du Théâtre Marigny que se produit, en ce début de saison, la troupe de la Comédie-Française. Elle y présente, dans une adaptation et mise en scène signées Christophe Honoré, “Le côté de Guermantes”, troisième des sept tomes (1) que comprend “A la recherche du temps perdu” de Marcel Proust (1871-1922). Quittant le Palais Royal pour les Champs-Elysées, ne pouvait-elle rêver meilleur emplacement que celui-ci pour donner corps aux personnages de l’œuvre proustienne ? À quelques pas de l’allée Marcel Proust, dans ces jardins où se déroulaient les jeux d’enfants du Narrateur et de Gilberte Swann, le carré Marigny paraît le lieu tout indiqué pour y convoquer les fantômes de la “Recherche”. Avant même le début du spectacle, leur présence semble se déployer autour de nous…  La peinture de Giorgio de Chirico n’est pas facilement accessible et l’exposition en cours au musée de l’Orangerie entretient cette réputation d’artiste versé dans la métaphysique militante. Parmi toutes les œuvres présentées figure incidemment « Le vaticinateur », achevée en 1915. Mais celle-là a été partiellement décodée, sachant au passage que le vaticinateur est quelqu’un qui prophétise. Dans l’album qui a été publié à l’occasion d’une précédente exposition au musée d’Art Moderne en 2009, le professeur Willard Bohn avait rappelé certains éléments passionnants à propos de ce tableau où plane quelque peu l’esprit de Guillaume Apollinaire. C’est ce dernier qui a découvert de Chirico, né le 10 juillet 1888 à Volos en Thessalie, et mort le 20 novembre 1978 à Rome. C’est à Apollinaire (qui lui dédiera un poème) que de Chirico doit d’avoir été mis en contact avec l’acheteur Paul Guillaume.

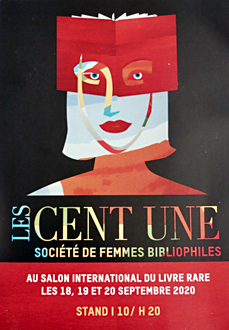

La peinture de Giorgio de Chirico n’est pas facilement accessible et l’exposition en cours au musée de l’Orangerie entretient cette réputation d’artiste versé dans la métaphysique militante. Parmi toutes les œuvres présentées figure incidemment « Le vaticinateur », achevée en 1915. Mais celle-là a été partiellement décodée, sachant au passage que le vaticinateur est quelqu’un qui prophétise. Dans l’album qui a été publié à l’occasion d’une précédente exposition au musée d’Art Moderne en 2009, le professeur Willard Bohn avait rappelé certains éléments passionnants à propos de ce tableau où plane quelque peu l’esprit de Guillaume Apollinaire. C’est ce dernier qui a découvert de Chirico, né le 10 juillet 1888 à Volos en Thessalie, et mort le 20 novembre 1978 à Rome. C’est à Apollinaire (qui lui dédiera un poème) que de Chirico doit d’avoir été mis en contact avec l’acheteur Paul Guillaume.  Ce ne sont certainement pas elles qui vont entrer dans le débat et tempêter pour imposer «écrivaine», «auteure» ou «autrice» quand on désigne une femme de lettres. Pour elles, l’important n’est pas là. En matière de littérature, l’important est que le texte proposé soit d’une belle écriture, que le contenu soit de qualité. Il faut aussi que l’ouvrage soit d’une typographie soignée et qu’il soit agrémenté d’illustrations originales de grands artistes. Bref, le livre doit pouvoir être considéré en lui-même comme une œuvre d’art.

Ce ne sont certainement pas elles qui vont entrer dans le débat et tempêter pour imposer «écrivaine», «auteure» ou «autrice» quand on désigne une femme de lettres. Pour elles, l’important n’est pas là. En matière de littérature, l’important est que le texte proposé soit d’une belle écriture, que le contenu soit de qualité. Il faut aussi que l’ouvrage soit d’une typographie soignée et qu’il soit agrémenté d’illustrations originales de grands artistes. Bref, le livre doit pouvoir être considéré en lui-même comme une œuvre d’art. Comment le violoniste, claveciniste, organiste et compositeur hambourgeois George Frideric Handel s’est-il donc retrouvé en Angleterre, où il deviendra l’auteur de l’immortel «Messiah» ? C’est lors de son voyage initiatique italien, entre 1706 et 1710, qu’il va l’apprendre : l’île anglaise est devenue un désert musical depuis la mort prématurée de Henry Purcell. Pas de successeurs en vue, et on ne jure que par les chanteurs ou les chefs recrutés à Rome, Naples ou Florence, comme le lui aurait appris à Venise His Excellency le duc de Manchester, ce diplomate à la recherche de divas et divos locaux pour l’Opéra de Londres.

Comment le violoniste, claveciniste, organiste et compositeur hambourgeois George Frideric Handel s’est-il donc retrouvé en Angleterre, où il deviendra l’auteur de l’immortel «Messiah» ? C’est lors de son voyage initiatique italien, entre 1706 et 1710, qu’il va l’apprendre : l’île anglaise est devenue un désert musical depuis la mort prématurée de Henry Purcell. Pas de successeurs en vue, et on ne jure que par les chanteurs ou les chefs recrutés à Rome, Naples ou Florence, comme le lui aurait appris à Venise His Excellency le duc de Manchester, ce diplomate à la recherche de divas et divos locaux pour l’Opéra de Londres. La forme étrangement ovoïde du visage de cet enfant est une aberration qui n’avait pas lieu d’être. Comme d’autres, cette fillette vietnamienne a été victime des lointains épandages de l’agent orange par l’armée américaine sur le sol vietnamien, au titre d’une guerre finalement perdue. Mais cet herbicide continue de faire des ravages. Parce qu’il fallait en produire vite, et conséquemment faute de raffinement adéquat, il contenait trop de dioxine, une molécule diabolique dont la demi-vie atteindrait deux milliards d’années. Comme l’indiquent des personnages interrogés lors d’une enquête réalisée conjointement par Alan Adelson et Kate Taverna, l’agent orange est sans doute « la substance la plus toxique de toute l’histoire des guerres ». Ce produit maudit fait l’objet d’un documentaire édifiant qui sera diffusé par Arte ce soir, à 22h20.

La forme étrangement ovoïde du visage de cet enfant est une aberration qui n’avait pas lieu d’être. Comme d’autres, cette fillette vietnamienne a été victime des lointains épandages de l’agent orange par l’armée américaine sur le sol vietnamien, au titre d’une guerre finalement perdue. Mais cet herbicide continue de faire des ravages. Parce qu’il fallait en produire vite, et conséquemment faute de raffinement adéquat, il contenait trop de dioxine, une molécule diabolique dont la demi-vie atteindrait deux milliards d’années. Comme l’indiquent des personnages interrogés lors d’une enquête réalisée conjointement par Alan Adelson et Kate Taverna, l’agent orange est sans doute « la substance la plus toxique de toute l’histoire des guerres ». Ce produit maudit fait l’objet d’un documentaire édifiant qui sera diffusé par Arte ce soir, à 22h20.