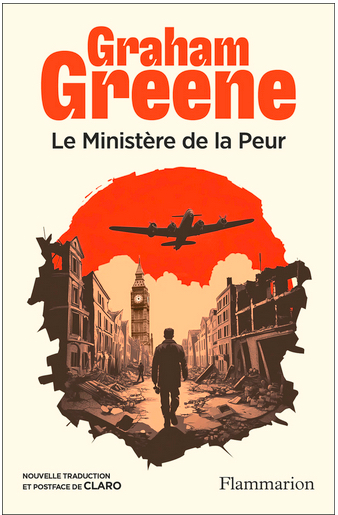

Succédant à Robert Laffont comme éditeur de Graham Greene, les éditions Flammarion ont entrepris la résurrection des plus importants de sa trentaine de romans dans une nouvelle édition. L’éditeur fait grand cas du nouveau traducteur, alias Claro, présenté sur le revers de couverture comme « l’époux de la réalisatrice Marion Laine. Il est par ailleurs l’auteur d’une trentaine de livres (fiction, essai, poésie), traducteur de l’anglais et dirige les éditions Inculte ». Après « Deux Hommes en un » et en attendant « Le Troisième homme », vient de sortir « Le Ministère de la Peur », suivi d’une intéressante postface signée Claro sur laquelle nous reviendrons. Poète, écrivain, journaliste, critique, envoyé spécial, grand voyageur, scénariste, espion, Graham Greene est né en octobre 1904 dans le comté de Hertfordshire au nord de Londres, et mort et enterré à Vevey dans le canton de Vaud en avril 1991. Il publie « The Ministry of Fear » en 1943, après « Brighton Rock » en 1938 (« Le Rocher de Brighton » 1947), « The Power and the Glory » 1940 (« La Puissance et la Gloire » 1948), et avant « The End of the Affair »1951 (« Fin d’une liaison »»1952), « The Quiet American » 1955 (« Un Américain bien tranquille »1956), « Our Man in Havana » 1958 (« Notre homme à la Havane » 1959), et bien d’autres. Quantité de ses titres seront adaptés au cinéma. Continuer la lecture

Succédant à Robert Laffont comme éditeur de Graham Greene, les éditions Flammarion ont entrepris la résurrection des plus importants de sa trentaine de romans dans une nouvelle édition. L’éditeur fait grand cas du nouveau traducteur, alias Claro, présenté sur le revers de couverture comme « l’époux de la réalisatrice Marion Laine. Il est par ailleurs l’auteur d’une trentaine de livres (fiction, essai, poésie), traducteur de l’anglais et dirige les éditions Inculte ». Après « Deux Hommes en un » et en attendant « Le Troisième homme », vient de sortir « Le Ministère de la Peur », suivi d’une intéressante postface signée Claro sur laquelle nous reviendrons. Poète, écrivain, journaliste, critique, envoyé spécial, grand voyageur, scénariste, espion, Graham Greene est né en octobre 1904 dans le comté de Hertfordshire au nord de Londres, et mort et enterré à Vevey dans le canton de Vaud en avril 1991. Il publie « The Ministry of Fear » en 1943, après « Brighton Rock » en 1938 (« Le Rocher de Brighton » 1947), « The Power and the Glory » 1940 (« La Puissance et la Gloire » 1948), et avant « The End of the Affair »1951 (« Fin d’une liaison »»1952), « The Quiet American » 1955 (« Un Américain bien tranquille »1956), « Our Man in Havana » 1958 (« Notre homme à la Havane » 1959), et bien d’autres. Quantité de ses titres seront adaptés au cinéma. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

C’est ce qui se produit souvent lorsque l’on tranche une pomme par le milieu. Le pourtour du trou où se niche le pépin est dessiné comme un œil. Et le fruit scindé ainsi nous observe. Un détail qui n’a pu échapper à des artistes comme René Magritte (1898-1967) ou Paul Cézanne (1839-1906), lesquels ont travaillé maintes fois ce sujet du bout de leur pinceau. Cézanne y voyait une forme d’éternité et il n’avait pas tort, puisque dans l’Histoire profonde, le fait d’avoir croqué la pomme faisait entrer l’homme dans le temps, laissant derrière lui le paradis, cette boîte de nuit perpétuelle agrémentée de soirées-mousse légendaires. La pomme est à la fois banale et extraordinaire. Le fait d’y associer Adam et Eve est une extrapolation occidentale. Vu qu’au Moyen-Orient, elle n’était pas cultivée. À Byzance c’était plutôt l’oranger et, chez les Grecs, on avait choisi la figue. Exception faite des pommes d’or offertes à Zéra lors de son mariage avec Zeus, façon, en tant que symbole de la fertilité, de leur souhaiter une longue descendance. Féminine, la pomme est également associée à l’immortalité, notamment chez les Celtes qui imageaient Avallon (lieu du paradis) comme un grand verger.

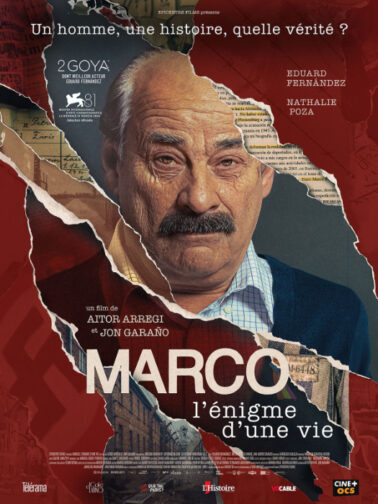

C’est ce qui se produit souvent lorsque l’on tranche une pomme par le milieu. Le pourtour du trou où se niche le pépin est dessiné comme un œil. Et le fruit scindé ainsi nous observe. Un détail qui n’a pu échapper à des artistes comme René Magritte (1898-1967) ou Paul Cézanne (1839-1906), lesquels ont travaillé maintes fois ce sujet du bout de leur pinceau. Cézanne y voyait une forme d’éternité et il n’avait pas tort, puisque dans l’Histoire profonde, le fait d’avoir croqué la pomme faisait entrer l’homme dans le temps, laissant derrière lui le paradis, cette boîte de nuit perpétuelle agrémentée de soirées-mousse légendaires. La pomme est à la fois banale et extraordinaire. Le fait d’y associer Adam et Eve est une extrapolation occidentale. Vu qu’au Moyen-Orient, elle n’était pas cultivée. À Byzance c’était plutôt l’oranger et, chez les Grecs, on avait choisi la figue. Exception faite des pommes d’or offertes à Zéra lors de son mariage avec Zeus, façon, en tant que symbole de la fertilité, de leur souhaiter une longue descendance. Féminine, la pomme est également associée à l’immortalité, notamment chez les Celtes qui imageaient Avallon (lieu du paradis) comme un grand verger.  Sa fable n’était pas encore bien au point. Réalisant qu’il existait un livre très documenté sur la déportation des Espagnols dans les camps de concentration, Enric Marco l’emprunte, remet tout à sa sauce et perfectionne une imposture objectivement malodorante. Enric Marco est l’histoire vraie d’un dissimulateur hors normes qui réalise qu’à travers son récit bidon, il escamote commodément son vrai passé de collaborateur avec l’Allemagne nazie. Et que de surcroît, il découvre le plaisir d’être au centre des projecteurs, derrière les micros qu’on lui tend. Jusqu’au jour où un historien découvre des failles, décèle des incohérences dans un narratif trop convaincant sur la forme. Alors que le personnage tire une satisfaction manifeste en suscitant au fil de ses interventions, des émotions chez son auditoire, il entend une voix au téléphone l’accusant sans détours d’être un menteur. Et il est, à ce titre un usurpateur, en tant que président de l’association des victimes espagnoles de l’Holocauste. Le film d’Aitor Arregi et de Jon Garaño déroule le fil d’un énorme mensonge, et suit l’entêtement nauséabond d’un homme faisant prospérer de sang froid, un bobard sur une tragédie.

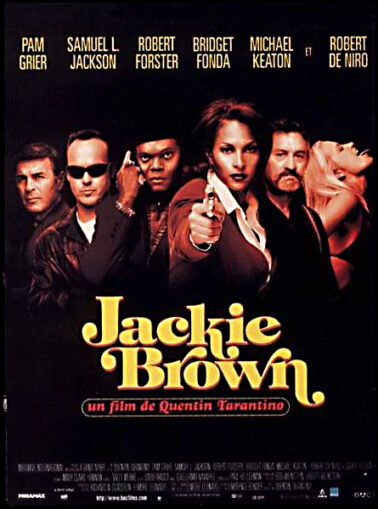

Sa fable n’était pas encore bien au point. Réalisant qu’il existait un livre très documenté sur la déportation des Espagnols dans les camps de concentration, Enric Marco l’emprunte, remet tout à sa sauce et perfectionne une imposture objectivement malodorante. Enric Marco est l’histoire vraie d’un dissimulateur hors normes qui réalise qu’à travers son récit bidon, il escamote commodément son vrai passé de collaborateur avec l’Allemagne nazie. Et que de surcroît, il découvre le plaisir d’être au centre des projecteurs, derrière les micros qu’on lui tend. Jusqu’au jour où un historien découvre des failles, décèle des incohérences dans un narratif trop convaincant sur la forme. Alors que le personnage tire une satisfaction manifeste en suscitant au fil de ses interventions, des émotions chez son auditoire, il entend une voix au téléphone l’accusant sans détours d’être un menteur. Et il est, à ce titre un usurpateur, en tant que président de l’association des victimes espagnoles de l’Holocauste. Le film d’Aitor Arregi et de Jon Garaño déroule le fil d’un énorme mensonge, et suit l’entêtement nauséabond d’un homme faisant prospérer de sang froid, un bobard sur une tragédie.  Ainsi parlait Quentin Tarantino pour illustrer par l’image, ses indications à Robert De Niro, dans le film « Jackie Brown ». Car l’acteur, l’un des protagonistes du film sorti en 1997, devait interpréter un truand violent, doté d’un niveau intellectuel si limité qu’il pouvait observer un téléphone en train de sonner sans réagir. Tarantino n’avait donc pas trouvé de meilleure comparaison que le « tas de linge sale » afin que de Niro puisse situer ce qu’attendait le réalisateur. Le résultat fut bluffant. Après avoir vu les rushes, le cinéaste convint plus tard, qu’il avait alors pris conscience de la stature hors normes du talent de l’acteur, de sa capacité à intégrer si complètement quelqu’un d’autre. Cette intervention de Tarantino constitue une portion d’un documentaire cinq étoiles réalisé en 2023 par Jean-Baptiste Péretié et actuellement diffusé sur Arte. Un film sur Robert De Niro dont la seule faiblesse réside dans le titre soit « L’arme du silence ». Car l’acteur, tout comme Marlon Brando, savait jouer des silences. Il faut dire qu’un tel sujet est difficile à titrer. Au demeurant cela n’a guère d’importance d’autant que le commentaire est servi par la diction forcément impeccable de Denis Podalydès.

Ainsi parlait Quentin Tarantino pour illustrer par l’image, ses indications à Robert De Niro, dans le film « Jackie Brown ». Car l’acteur, l’un des protagonistes du film sorti en 1997, devait interpréter un truand violent, doté d’un niveau intellectuel si limité qu’il pouvait observer un téléphone en train de sonner sans réagir. Tarantino n’avait donc pas trouvé de meilleure comparaison que le « tas de linge sale » afin que de Niro puisse situer ce qu’attendait le réalisateur. Le résultat fut bluffant. Après avoir vu les rushes, le cinéaste convint plus tard, qu’il avait alors pris conscience de la stature hors normes du talent de l’acteur, de sa capacité à intégrer si complètement quelqu’un d’autre. Cette intervention de Tarantino constitue une portion d’un documentaire cinq étoiles réalisé en 2023 par Jean-Baptiste Péretié et actuellement diffusé sur Arte. Un film sur Robert De Niro dont la seule faiblesse réside dans le titre soit « L’arme du silence ». Car l’acteur, tout comme Marlon Brando, savait jouer des silences. Il faut dire qu’un tel sujet est difficile à titrer. Au demeurant cela n’a guère d’importance d’autant que le commentaire est servi par la diction forcément impeccable de Denis Podalydès.  L’inspecteur Morse, héros de la saga littéraire british puis de la série télévisée anglaise, toutes deux mondialement connues, est devenu le successeur à la fois de Sherlock Holmes et d’Hercule Poirot. Contrairement à ses légendaires prédécesseurs, Chief Inspector Morse n’est pas détective privé, mais bien qu’appartenant aux forces de police d’Oxford, il aime autant la bière que l’opéra et les poètes anglais. Et surtout, il croit profondément aux coïncidences lors de la résolution de ses enquêtes. C’est chez lui une quasi religion, et qui pourrait nier que les coïncidences jouent dans notre vie un rôle stupéfiant? Alors on se le demande forcément: qu’aurait-il pensé en apprenant que le photographe Frank Horvat avait choisi de s’installer en 1975 au 5 rue de l’Ancienne Mairie à Boulogne-Billancourt? Qu’est-ce qui a bien pu amener là, dans cette modeste rue boulonnaise, ce grand artiste et grand voyageur né en Italie en 1928 dans une famille de médecins juifs originaires d’Europe Centrale, au bout d’un périple passant par la Suisse, l’Italie, le Pakistan, l’Inde, l’Angleterre. Arrivé en France à la fin des années 1950, il poursuivra ses voyages aux États-Unis, en Europe, aux Amériques comme en Asie.

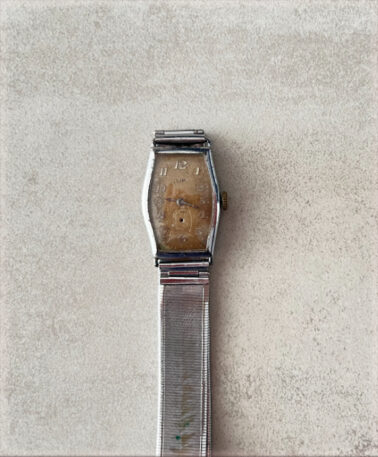

L’inspecteur Morse, héros de la saga littéraire british puis de la série télévisée anglaise, toutes deux mondialement connues, est devenu le successeur à la fois de Sherlock Holmes et d’Hercule Poirot. Contrairement à ses légendaires prédécesseurs, Chief Inspector Morse n’est pas détective privé, mais bien qu’appartenant aux forces de police d’Oxford, il aime autant la bière que l’opéra et les poètes anglais. Et surtout, il croit profondément aux coïncidences lors de la résolution de ses enquêtes. C’est chez lui une quasi religion, et qui pourrait nier que les coïncidences jouent dans notre vie un rôle stupéfiant? Alors on se le demande forcément: qu’aurait-il pensé en apprenant que le photographe Frank Horvat avait choisi de s’installer en 1975 au 5 rue de l’Ancienne Mairie à Boulogne-Billancourt? Qu’est-ce qui a bien pu amener là, dans cette modeste rue boulonnaise, ce grand artiste et grand voyageur né en Italie en 1928 dans une famille de médecins juifs originaires d’Europe Centrale, au bout d’un périple passant par la Suisse, l’Italie, le Pakistan, l’Inde, l’Angleterre. Arrivé en France à la fin des années 1950, il poursuivra ses voyages aux États-Unis, en Europe, aux Amériques comme en Asie.  L’atome se fiche comme d’une guigne d’une trotteuse en action. Lui ne connaît que le mouvement perpétuel, la collision permanente et la fabrication sans fin de molécules. L’horloge est faite pour les gens de surface. L’angoisse d’hier, d’aujourd’hui et de demain est une émotion sans fondement. Les écrivains et les artistes se sont souvent frottés au sujet. Apollinaire aussi, s’est aventuré dans l’espace-temps. Pour ce faire il avait pris le pseudonyme de Croniamantal, dans son livre intitulé « Le poète assassiné ». Ce que n’avait pas manqué de remarquer l’universitaire et auteur Marie-Jeanne Durry (1901-1980).

L’atome se fiche comme d’une guigne d’une trotteuse en action. Lui ne connaît que le mouvement perpétuel, la collision permanente et la fabrication sans fin de molécules. L’horloge est faite pour les gens de surface. L’angoisse d’hier, d’aujourd’hui et de demain est une émotion sans fondement. Les écrivains et les artistes se sont souvent frottés au sujet. Apollinaire aussi, s’est aventuré dans l’espace-temps. Pour ce faire il avait pris le pseudonyme de Croniamantal, dans son livre intitulé « Le poète assassiné ». Ce que n’avait pas manqué de remarquer l’universitaire et auteur Marie-Jeanne Durry (1901-1980). On pense à Dufy, Courbet, Monet, Marquet, la vue maritime étant toujours irrésistible pour les peintres. Sur cette photographie, le sillage d’un bateau coupe l’image. Il se passe sans cesse quelque chose au-dessus des flots. Depuis la Citadelle de Port-Louis dans le Morbihan, le regard, l’esprit et les poumons profitent des bienfaits de cette rade, à maints égards vivifiante. Alors qu’il y a quelques siècles, c’était davantage un « hub » commercial, pour utiliser le langage moderne. Et le promontoire sur lequel les Espagnols édifièrent en premier une citadelle, servait à anticiper les attaques de marins avides d’épices et de produits revenus d’Inde. Il y avait des canons à terre pour se défendre et des canons à bord pour détruire le dispositif de défense. Aujourd’hui l’on jouit seulement du panorama et de l’histoire de ces vieux murs, alors qu’avant c’était pour affaires. On partait d’ici pour les Indes et plus globalement vers l’Asie en contournant l’Afrique par le sud et le retour du vaisseau, s’effectuait avec une ligne de flottaison accusant la charge.

On pense à Dufy, Courbet, Monet, Marquet, la vue maritime étant toujours irrésistible pour les peintres. Sur cette photographie, le sillage d’un bateau coupe l’image. Il se passe sans cesse quelque chose au-dessus des flots. Depuis la Citadelle de Port-Louis dans le Morbihan, le regard, l’esprit et les poumons profitent des bienfaits de cette rade, à maints égards vivifiante. Alors qu’il y a quelques siècles, c’était davantage un « hub » commercial, pour utiliser le langage moderne. Et le promontoire sur lequel les Espagnols édifièrent en premier une citadelle, servait à anticiper les attaques de marins avides d’épices et de produits revenus d’Inde. Il y avait des canons à terre pour se défendre et des canons à bord pour détruire le dispositif de défense. Aujourd’hui l’on jouit seulement du panorama et de l’histoire de ces vieux murs, alors qu’avant c’était pour affaires. On partait d’ici pour les Indes et plus globalement vers l’Asie en contournant l’Afrique par le sud et le retour du vaisseau, s’effectuait avec une ligne de flottaison accusant la charge.  Le traquenard fut superbement agencé, en prévision de la rentrée scolaire 2012. Tout s’emboîtait comme poupées russes. Un travail d’orfèvre machiavélique. Enseignant les Lettres classiques au Lycée Chaptal, Loys Bonod s’infiltra comme contributeur sur Wikipedia, rubrique littérature. Une fois accrédité par quelques apports utiles, selon la règle en usage dans cette encyclopédie collaborative, il ajouta un détail dans la biographie de Charles de Vion d’Alibray, obscur poète baroque, copain de bistrot de Benserade. Il lui inventa une liaison passagère avec une certaine Anne de Beaunais, (chez qui le lecteur attentif trouverait « bonnet d’âne »). Puis il s’en alla sur divers forums, posant d’une main des questions maladroites sur ces personnages, auxquelles, de l’autre, il répondait, en des termes alambiqués, par des considérations ineptes. Poussant le bouchon encore plus loin, sous le synonyme de Lucas Ciarlatano (chez qui le lecteur attentif trouverait « charlatan »),il se fit recruter comme auteur sur deux sites spécialisés dans le commerce de « documents académiques sur mesure » (expression que le lecteur attentif traduirait par « devoirs tout faits »). À qui il finit par fourguer une rédaction concernant Charles de Vion d’Alibray, truffée de balivernes, mais néanmoins validée par leur comité de lecture. Enfin, il posta, de ci de là, sur Google des liens rabattant vers ses créations. Le piège à cons était armé.

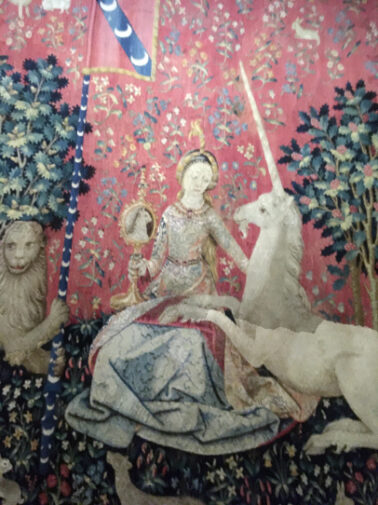

Le traquenard fut superbement agencé, en prévision de la rentrée scolaire 2012. Tout s’emboîtait comme poupées russes. Un travail d’orfèvre machiavélique. Enseignant les Lettres classiques au Lycée Chaptal, Loys Bonod s’infiltra comme contributeur sur Wikipedia, rubrique littérature. Une fois accrédité par quelques apports utiles, selon la règle en usage dans cette encyclopédie collaborative, il ajouta un détail dans la biographie de Charles de Vion d’Alibray, obscur poète baroque, copain de bistrot de Benserade. Il lui inventa une liaison passagère avec une certaine Anne de Beaunais, (chez qui le lecteur attentif trouverait « bonnet d’âne »). Puis il s’en alla sur divers forums, posant d’une main des questions maladroites sur ces personnages, auxquelles, de l’autre, il répondait, en des termes alambiqués, par des considérations ineptes. Poussant le bouchon encore plus loin, sous le synonyme de Lucas Ciarlatano (chez qui le lecteur attentif trouverait « charlatan »),il se fit recruter comme auteur sur deux sites spécialisés dans le commerce de « documents académiques sur mesure » (expression que le lecteur attentif traduirait par « devoirs tout faits »). À qui il finit par fourguer une rédaction concernant Charles de Vion d’Alibray, truffée de balivernes, mais néanmoins validée par leur comité de lecture. Enfin, il posta, de ci de là, sur Google des liens rabattant vers ses créations. Le piège à cons était armé.  Les éleveurs de licornes se font rares. Et à condition que l’on en trouve une, il faut encore dénicher un palefrenier spécialisé. Question vaccinations, il est aussi nécessaire de repérer un vétérinaire compréhensif qui saura réprimer le flottement intellectuel bien naturel, à la vue de l’animal unicorne dans l’antichambre de sa clinique. Ces destriers nimbés de lumière blanche aux yeux facilement étoilés ne sont en principe visibles qu’aux personnes sans préjugés, clles à même de discerner un phénomène extraordinaire dans un décor banal, un quai de RER par exemple. On peut toujours par défaut, se procurer un canasson de rebut, lui lustrer la crinière avec du bicarbonate et lui coller un cône en carton sur le front. Mais le subterfuge sera vite éventé. On en connaît qui se sont bricolé des hippogriffes avec fort peu de moyens. Cependant, le cheval ailé n’a pas le même prestige que la licorne, ni la même magie, ni les mêmes pouvoirs. Celle que l’on voit sur la tapisserie du musée de Cluny à Paris (ci-dessus) a sûrement été réalisée d’après modèle. Elle a l’air trop vrai, racontant avec délicatesse plusieurs sens de la vie. Elle est symbole de pureté, de virginité, et dont l’origine serait asiatique bien avant l’ère chrétienne: la licorne revient dans l’actualité.

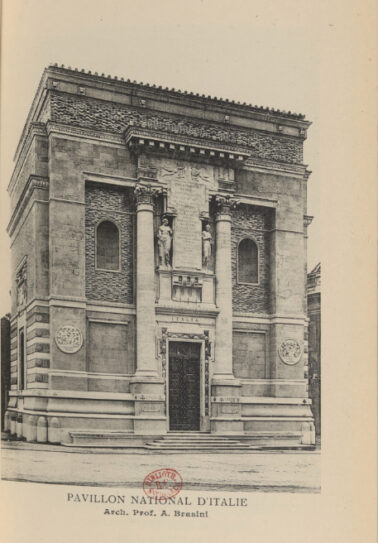

Les éleveurs de licornes se font rares. Et à condition que l’on en trouve une, il faut encore dénicher un palefrenier spécialisé. Question vaccinations, il est aussi nécessaire de repérer un vétérinaire compréhensif qui saura réprimer le flottement intellectuel bien naturel, à la vue de l’animal unicorne dans l’antichambre de sa clinique. Ces destriers nimbés de lumière blanche aux yeux facilement étoilés ne sont en principe visibles qu’aux personnes sans préjugés, clles à même de discerner un phénomène extraordinaire dans un décor banal, un quai de RER par exemple. On peut toujours par défaut, se procurer un canasson de rebut, lui lustrer la crinière avec du bicarbonate et lui coller un cône en carton sur le front. Mais le subterfuge sera vite éventé. On en connaît qui se sont bricolé des hippogriffes avec fort peu de moyens. Cependant, le cheval ailé n’a pas le même prestige que la licorne, ni la même magie, ni les mêmes pouvoirs. Celle que l’on voit sur la tapisserie du musée de Cluny à Paris (ci-dessus) a sûrement été réalisée d’après modèle. Elle a l’air trop vrai, racontant avec délicatesse plusieurs sens de la vie. Elle est symbole de pureté, de virginité, et dont l’origine serait asiatique bien avant l’ère chrétienne: la licorne revient dans l’actualité.  Retenue en Italie par son agenda politique et mondain, Margherita Sarfatti, avait décalé sa venue à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels. C’était il y a cent ans précisément du côté des Invalides, du 28 avril au mois de novembre 1925. L’égérie de Mussolini (chef d’État italien, funeste inventeur du fascisme et du totalitarisme) vint en effet plus tard inaugurer le pavillon italien signé Armando Brasini. Arc de triomphe fermé, n’accueillant au mieux que des silences polis et des attitudes goguenardes des commentateurs, comme le racontait très bien Françoise Liffran, dans sa captivante biographie de Margherita, sortie en 2009 au Seuil. Et cette grande dame d’Italie (1880-1961), fut déçue par l’accueil de cette France radicale socialiste qui vit dans le pavillon italien « un cénotaphe à la mémoire des libertés écrasées ». Pourtant cette femme issue de l’aristocratie juive, avait pris un bon départ dans la mouvance socialiste, de même que Mussolini, lequel aurait préféré mourir, dit-il un jour, que de renier cet idéal. Ni l’une ni l’un n’en seraient dans leur vie, à reniement près.

Retenue en Italie par son agenda politique et mondain, Margherita Sarfatti, avait décalé sa venue à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels. C’était il y a cent ans précisément du côté des Invalides, du 28 avril au mois de novembre 1925. L’égérie de Mussolini (chef d’État italien, funeste inventeur du fascisme et du totalitarisme) vint en effet plus tard inaugurer le pavillon italien signé Armando Brasini. Arc de triomphe fermé, n’accueillant au mieux que des silences polis et des attitudes goguenardes des commentateurs, comme le racontait très bien Françoise Liffran, dans sa captivante biographie de Margherita, sortie en 2009 au Seuil. Et cette grande dame d’Italie (1880-1961), fut déçue par l’accueil de cette France radicale socialiste qui vit dans le pavillon italien « un cénotaphe à la mémoire des libertés écrasées ». Pourtant cette femme issue de l’aristocratie juive, avait pris un bon départ dans la mouvance socialiste, de même que Mussolini, lequel aurait préféré mourir, dit-il un jour, que de renier cet idéal. Ni l’une ni l’un n’en seraient dans leur vie, à reniement près.