Il valait mieux jouer au billard à Tarascon plutôt qu’à Paris. Dans le premier cas la taxe était de 15 francs, dans l’autre elle grimpait à soixante. En 1871, année de la Commune, il s’agissait de trouver de nouveaux impôts et, ce faisant, de déterminer les signes extérieurs de richesse. Comme quoi la créativité en la matière ne date pas d’hier, au moment où se déchaînent les imaginations dans le but de capter toujours plus de blé. Le billard était donc un marqueur et l’idée était de « frapper l’aisance des particuliers » ayant suffisamment d’espace pour en avoir un. C’est pourquoi, ainsi que l’explique un « Guide du contribuable » remontant au tout début du 20e siècle, le législateur dans sa sage mansuétude, avait pris en compte qu’il était moins cher pour la pratique du billard, de disposer d’espace en province et que par conséquent, le prélèvement se devait d’être allégé par rapport aux grandes villes. Édité par la maison Vermot « Le manuel du contribuable, guide sûr pour tous dégrèvements », avait pour auteur est un certain Jean Fisc, histoire de se détendre. Il démontrait page à page, la soif inextinguible de l’État, en cette matière toujours d’actualité. Continuer la lecture

Il valait mieux jouer au billard à Tarascon plutôt qu’à Paris. Dans le premier cas la taxe était de 15 francs, dans l’autre elle grimpait à soixante. En 1871, année de la Commune, il s’agissait de trouver de nouveaux impôts et, ce faisant, de déterminer les signes extérieurs de richesse. Comme quoi la créativité en la matière ne date pas d’hier, au moment où se déchaînent les imaginations dans le but de capter toujours plus de blé. Le billard était donc un marqueur et l’idée était de « frapper l’aisance des particuliers » ayant suffisamment d’espace pour en avoir un. C’est pourquoi, ainsi que l’explique un « Guide du contribuable » remontant au tout début du 20e siècle, le législateur dans sa sage mansuétude, avait pris en compte qu’il était moins cher pour la pratique du billard, de disposer d’espace en province et que par conséquent, le prélèvement se devait d’être allégé par rapport aux grandes villes. Édité par la maison Vermot « Le manuel du contribuable, guide sûr pour tous dégrèvements », avait pour auteur est un certain Jean Fisc, histoire de se détendre. Il démontrait page à page, la soif inextinguible de l’État, en cette matière toujours d’actualité. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Quelle étrangeté que cette salle Cortot, petite merveille de 400 places située dans un coin perdu du dix-septième arrondissement de Paris. Tout s’explique quand on voit qu’elle est attenante à l’imposante École Normale de Musique de Paris, école supérieure privée fondée en 1919 par le pianiste-pédagogue suisse Alfred Cortot et le critique musical Auguste Mangeot. Les noms les plus illustres seront attachés à l’École (Nadia Boulanger, Pablo Casals, Stravinsky, Rostropovitch et tutti quanti comme professeurs), tandis que Cortot a l’heureuse idée de demander à Auguste Perret de construire une salle de concert à l’emplacement des écuries en 1928. Le roi du béton armé vient d’édifier le Théâtre des Champs-Élysées d’un modernisme Art déco raffiné (et concevra bientôt le Palais d’Iéna), et propose bien sûr à Cortot une structure en béton.

Quelle étrangeté que cette salle Cortot, petite merveille de 400 places située dans un coin perdu du dix-septième arrondissement de Paris. Tout s’explique quand on voit qu’elle est attenante à l’imposante École Normale de Musique de Paris, école supérieure privée fondée en 1919 par le pianiste-pédagogue suisse Alfred Cortot et le critique musical Auguste Mangeot. Les noms les plus illustres seront attachés à l’École (Nadia Boulanger, Pablo Casals, Stravinsky, Rostropovitch et tutti quanti comme professeurs), tandis que Cortot a l’heureuse idée de demander à Auguste Perret de construire une salle de concert à l’emplacement des écuries en 1928. Le roi du béton armé vient d’édifier le Théâtre des Champs-Élysées d’un modernisme Art déco raffiné (et concevra bientôt le Palais d’Iéna), et propose bien sûr à Cortot une structure en béton.  Il est des livres qui se lisent comme un souffle, simples à l’œil mais profonds à l’âme. « La Faute d’Orthographe est ma langue maternelle » (sorti en 2012 par Daniel Picouly), en fait partie. Entre poésie et prose, l’auteur nous emmène dans un univers où les mots trébuchent, se relèvent et rigolent, comme s’ils racontaient une histoire plus insolite que l’histoire elle-même. Le titre, à lui seul, m’a immédiatement attirée. En tant que lectrice indienne cherchant et sculptant sa voix dans l’expression française, je savais qu’il parlerait à ma curiosité et à mes tentatives de faire cohabiter ma culture, mes souvenirs et ma langue choisie. Ce petit bouquin m’a touchée et amusée à la fois: il est tendre, malicieux, et pourtant chargé de cette profondeur que l’on découvre seulement lorsque l’on prend le temps de savourer chaque mot.

Il est des livres qui se lisent comme un souffle, simples à l’œil mais profonds à l’âme. « La Faute d’Orthographe est ma langue maternelle » (sorti en 2012 par Daniel Picouly), en fait partie. Entre poésie et prose, l’auteur nous emmène dans un univers où les mots trébuchent, se relèvent et rigolent, comme s’ils racontaient une histoire plus insolite que l’histoire elle-même. Le titre, à lui seul, m’a immédiatement attirée. En tant que lectrice indienne cherchant et sculptant sa voix dans l’expression française, je savais qu’il parlerait à ma curiosité et à mes tentatives de faire cohabiter ma culture, mes souvenirs et ma langue choisie. Ce petit bouquin m’a touchée et amusée à la fois: il est tendre, malicieux, et pourtant chargé de cette profondeur que l’on découvre seulement lorsque l’on prend le temps de savourer chaque mot.  Sous le titre « Immortel Gotlib », le Figaro magazine (21.11.2025) annonçait la parution prochaine de « l’œuvre complète de l’immense Marcel Gotlib ». Loué soit Yehova Adonaï!

Sous le titre « Immortel Gotlib », le Figaro magazine (21.11.2025) annonçait la parution prochaine de « l’œuvre complète de l’immense Marcel Gotlib ». Loué soit Yehova Adonaï! Pas étonnant que les notes de « Misty » avaient l’air de tomber du ciel. C’était un jour de 1954. Le pianiste Erroll Garner voyageait entre San Francisco et Chicago. Il regardait le paysage aérien, le ciel, les nuages, l’arc-en-ciel à travers le filtre d’un hublot embué. C’est ainsi qu’il composa « Misty », l’un des titres les plus joués de l’histoire du jazz. Si le titre d’un documentaire qui débarque en fin de semaine sur Arte manque un peu d’imagination (« Le swing au bout des doigts »), son contenu est une bénédiction, presque une messe pour tous ceux qui aiment Garner, géant autodidacte ne toisant qu’un mètre cinquante sept. Ce pourquoi au passage et en tournée, il trimballait un vieil annuaire qui lui permettait d’être à la bonne hauteur du clavier. Signé Georges Gachot, ce film a de surcroît le bon goût de durer plus d’une heure et demie. Un régal qu’à peine visionné on reprogrammera sur sa télé du 14 décembre au 12 janvier.

Pas étonnant que les notes de « Misty » avaient l’air de tomber du ciel. C’était un jour de 1954. Le pianiste Erroll Garner voyageait entre San Francisco et Chicago. Il regardait le paysage aérien, le ciel, les nuages, l’arc-en-ciel à travers le filtre d’un hublot embué. C’est ainsi qu’il composa « Misty », l’un des titres les plus joués de l’histoire du jazz. Si le titre d’un documentaire qui débarque en fin de semaine sur Arte manque un peu d’imagination (« Le swing au bout des doigts »), son contenu est une bénédiction, presque une messe pour tous ceux qui aiment Garner, géant autodidacte ne toisant qu’un mètre cinquante sept. Ce pourquoi au passage et en tournée, il trimballait un vieil annuaire qui lui permettait d’être à la bonne hauteur du clavier. Signé Georges Gachot, ce film a de surcroît le bon goût de durer plus d’une heure et demie. Un régal qu’à peine visionné on reprogrammera sur sa télé du 14 décembre au 12 janvier.  Décidément, l’éternelle question de la mise en scène contemporaine des opéras ne cesse de trop souvent nous accabler. Il faut dire que la vie des directeurs de salles est bien difficile! Prenez Baptiste Charroing (45 ans), le tout nouveau patron de la magnifique nef Art déco du théâtre des Champs Élysées, rutilante de rouge et or. Ancien directeur de production in loco, pour sa première saison, proclamant son amour de la jeunesse, il pensait faire un coup d’éclat en demandant à la jeune italienne Silvia Costa (41 ans) de monter la redoutable « Damnation de Faust » de Berlioz. La jeune autrice-metteure-en-scène-scénographe-interprète, très versée dans les œuvres contemporaines, soi-disant connue pour « pour réinventer l’opéra » (lourde réputation, tout le monde veut réinventer l’opéra), a longtemps hésité avant d’accepter. Mais peut-être pas assez longtemps, « La damnation de Faust » étant quasiment irreprésentable à la scène.

Décidément, l’éternelle question de la mise en scène contemporaine des opéras ne cesse de trop souvent nous accabler. Il faut dire que la vie des directeurs de salles est bien difficile! Prenez Baptiste Charroing (45 ans), le tout nouveau patron de la magnifique nef Art déco du théâtre des Champs Élysées, rutilante de rouge et or. Ancien directeur de production in loco, pour sa première saison, proclamant son amour de la jeunesse, il pensait faire un coup d’éclat en demandant à la jeune italienne Silvia Costa (41 ans) de monter la redoutable « Damnation de Faust » de Berlioz. La jeune autrice-metteure-en-scène-scénographe-interprète, très versée dans les œuvres contemporaines, soi-disant connue pour « pour réinventer l’opéra » (lourde réputation, tout le monde veut réinventer l’opéra), a longtemps hésité avant d’accepter. Mais peut-être pas assez longtemps, « La damnation de Faust » étant quasiment irreprésentable à la scène.  Ces deux-là devaient se croiser du regard avec une mimique de défi, nuancée d’un brin d’admiration réciproque. Aujourd’hui enveloppée de papier blanc, couchée dans une boîte en carton, conservée à la BHVP, cette statuette bordait autrefois le fleuve Sépik, en Papouasie Nouvelle Guinée, avant de faire un demi-tour du monde et d’atterrir dans l’appartement de Guillaume Apollinaire au 202 boulevard Saint-Germain à Paris. Oui, les deux devaient se toiser, ayant chacun des accointances avec l’au-delà et les mondes réputés imperceptibles. Si la statuette est vraiment de 1900 comme indiqué sur la référence, elle serait de 20 ans la cadette du poète, ce qui ne l’empêche guère d’exprimer 3000 ans de culture fluviale et d’habitations sur pilotis. Il se trouve qu’il y a dix ans en ce moment-même, le musée du Quai Branly exposait ses collections du Sepik, dévoilant ce faisant un monde fort mal connu, ainsi qu’en témoignait par exemple le film « La vallée » de Barbet Schroeder, en 1972. Déjà Bulle Ogier, actrice principale, s’aventurait sur ces territoires encore résistants à la culture blanche, pour y glaner des plumes rares, avec les PinkFloyd en musique d’accompagnement.

Ces deux-là devaient se croiser du regard avec une mimique de défi, nuancée d’un brin d’admiration réciproque. Aujourd’hui enveloppée de papier blanc, couchée dans une boîte en carton, conservée à la BHVP, cette statuette bordait autrefois le fleuve Sépik, en Papouasie Nouvelle Guinée, avant de faire un demi-tour du monde et d’atterrir dans l’appartement de Guillaume Apollinaire au 202 boulevard Saint-Germain à Paris. Oui, les deux devaient se toiser, ayant chacun des accointances avec l’au-delà et les mondes réputés imperceptibles. Si la statuette est vraiment de 1900 comme indiqué sur la référence, elle serait de 20 ans la cadette du poète, ce qui ne l’empêche guère d’exprimer 3000 ans de culture fluviale et d’habitations sur pilotis. Il se trouve qu’il y a dix ans en ce moment-même, le musée du Quai Branly exposait ses collections du Sepik, dévoilant ce faisant un monde fort mal connu, ainsi qu’en témoignait par exemple le film « La vallée » de Barbet Schroeder, en 1972. Déjà Bulle Ogier, actrice principale, s’aventurait sur ces territoires encore résistants à la culture blanche, pour y glaner des plumes rares, avec les PinkFloyd en musique d’accompagnement.  René Pons avait écrit, avec un sens attachant du paradoxe, que « les gens qui ne sont pas tristes ne savent pas de quelles joies ils se privent ». Les Éditions de La Voix Domitienne ont récemment édité le dernier ouvrage de René Pons, « Journal retrouvé ». Il faut tout d’abord préciser que cet auteur, dès ses premiers textes, s’est senti pénétré par l’écriture à tel point que celle-ci est devenue la consistance même de sa personne. « En écrivant des mots, je me palpe », a-t-il écrit, précisant « mon propre voyage quotidien dans les mots me suffit ». L’écriture se confondra alors avec son existence, devenant entièrement celle-ci et la littérature sera le seul espace où il aura la sensation d’être en contact avec la réalité. Né à Castelneau-le-Lèz, près de Montpellier en 1932, René Pons après avoir commencé des études de Médecine, décide de s’orienter vers les Lettres. Un goût dévorant pour la littérature le conduit à tenter l’écriture, encouragé par le poète montpelliérain Frédéric-Jacques Temple. Son premier ouvrage, « L’après-midi » (1962), composé de quatre nouvelles, est immédiatement accepté par les Éditions Gallimard, qui publieront ses quatre livres suivants.

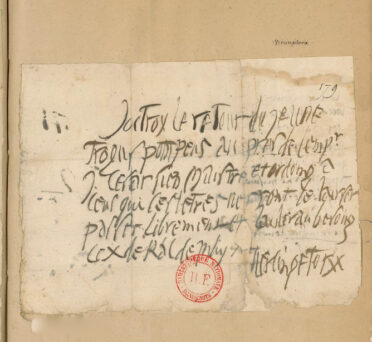

René Pons avait écrit, avec un sens attachant du paradoxe, que « les gens qui ne sont pas tristes ne savent pas de quelles joies ils se privent ». Les Éditions de La Voix Domitienne ont récemment édité le dernier ouvrage de René Pons, « Journal retrouvé ». Il faut tout d’abord préciser que cet auteur, dès ses premiers textes, s’est senti pénétré par l’écriture à tel point que celle-ci est devenue la consistance même de sa personne. « En écrivant des mots, je me palpe », a-t-il écrit, précisant « mon propre voyage quotidien dans les mots me suffit ». L’écriture se confondra alors avec son existence, devenant entièrement celle-ci et la littérature sera le seul espace où il aura la sensation d’être en contact avec la réalité. Né à Castelneau-le-Lèz, près de Montpellier en 1932, René Pons après avoir commencé des études de Médecine, décide de s’orienter vers les Lettres. Un goût dévorant pour la littérature le conduit à tenter l’écriture, encouragé par le poète montpelliérain Frédéric-Jacques Temple. Son premier ouvrage, « L’après-midi » (1962), composé de quatre nouvelles, est immédiatement accepté par les Éditions Gallimard, qui publieront ses quatre livres suivants.  Du temps où l’argent n’existait pas, où tout se payait en nature, la tentation de falsification était naturellement moindre. On certes pouvait tricher sur le volume d’un sac de blé, diluer une jarre de vin avec un tiers d’eau, mais le faux talbin, la fausse mornifle, le faux jeton, étaient encore loin. Sur cette thématique inusable, les Archives nationales ont organisé depuis le mois de septembre une exposition gratuite (prudence oblige) sur les faux et les faussaires. Autant balancer l’info tout de suite, c’est un régal, y compris par catalogue interposé. Quand même, réussir à vendre à un acheteur éduqué (académicien) un faux message de Vercingétorix (ci-dessus), rédigé en français et sur papier, il fallait le faire (1). Ce qui prouve au passage que si les dupeurs existent c’est grâce aux dupés. Les seconds enragent tandis que les premiers jubilent. C’est l’arnaque éternelle, basée sur la confiance et la crédulité. Et tout laisse entendre que l’entourloupe est en pleine expansion, l’exposition évoquant aussi ce qu’autrefois on appelait le bobard, puis la fausse nouvelle, puis l’horrible anglicisme de la « fake news », genre tout aussi proliférant qu’inquiétant.

Du temps où l’argent n’existait pas, où tout se payait en nature, la tentation de falsification était naturellement moindre. On certes pouvait tricher sur le volume d’un sac de blé, diluer une jarre de vin avec un tiers d’eau, mais le faux talbin, la fausse mornifle, le faux jeton, étaient encore loin. Sur cette thématique inusable, les Archives nationales ont organisé depuis le mois de septembre une exposition gratuite (prudence oblige) sur les faux et les faussaires. Autant balancer l’info tout de suite, c’est un régal, y compris par catalogue interposé. Quand même, réussir à vendre à un acheteur éduqué (académicien) un faux message de Vercingétorix (ci-dessus), rédigé en français et sur papier, il fallait le faire (1). Ce qui prouve au passage que si les dupeurs existent c’est grâce aux dupés. Les seconds enragent tandis que les premiers jubilent. C’est l’arnaque éternelle, basée sur la confiance et la crédulité. Et tout laisse entendre que l’entourloupe est en pleine expansion, l’exposition évoquant aussi ce qu’autrefois on appelait le bobard, puis la fausse nouvelle, puis l’horrible anglicisme de la « fake news », genre tout aussi proliférant qu’inquiétant.  Il n’y a plus de victoires militaires à proprement parler. Aujourd’hui, les massacres s’interrompent avec des cessez-le-feu ou des traités de paix plus ou moins laborieux, sans tambours, ni buccins, ni trompettes. Mais en juillet 1743, moins d’un mois après la défaite des troupes de Louis XV à Dettingen (Bavière), Georg Friedrich Haendel (1785-1759) livrait sur commande expresse, un Te Deum de célébration. Ce genre musical, sorte de louange céleste, montrait que Dieu avait choisi son camp. Et qu’en dépit de sa réputation de couard et de piètre cavalier, le souverain George II, avait battu le 27 juin, des Français trop sûrs d’eux. Grâce à cette affaire, deux gros siècles plus tard, le chef d’orchestre Jean-François Paillard (disparu en 2013) enregistrait chez Erato le fameux Te Deum, éclipsant au passage osons le dire, maintes versions connues. Une merveille de pureté qui fit et fait encore, résonner le cœur comme un tambour. Manque de chance ou la faute aux étourdis, ce concert n’a pas été numérisé. Du moins à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette version n’existe qu’en 33 tours ou en cassette. Mais la recherche en vaut la peine sur les commerces d’occasion en ligne. Dès les premières mesures, on éprouve en effet le besoin de s’asseoir tellement cet hymne à la joie suscité par une victoire toute fraîche, envahit comme une divine morphine, les veines de l’auditeur.

Il n’y a plus de victoires militaires à proprement parler. Aujourd’hui, les massacres s’interrompent avec des cessez-le-feu ou des traités de paix plus ou moins laborieux, sans tambours, ni buccins, ni trompettes. Mais en juillet 1743, moins d’un mois après la défaite des troupes de Louis XV à Dettingen (Bavière), Georg Friedrich Haendel (1785-1759) livrait sur commande expresse, un Te Deum de célébration. Ce genre musical, sorte de louange céleste, montrait que Dieu avait choisi son camp. Et qu’en dépit de sa réputation de couard et de piètre cavalier, le souverain George II, avait battu le 27 juin, des Français trop sûrs d’eux. Grâce à cette affaire, deux gros siècles plus tard, le chef d’orchestre Jean-François Paillard (disparu en 2013) enregistrait chez Erato le fameux Te Deum, éclipsant au passage osons le dire, maintes versions connues. Une merveille de pureté qui fit et fait encore, résonner le cœur comme un tambour. Manque de chance ou la faute aux étourdis, ce concert n’a pas été numérisé. Du moins à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette version n’existe qu’en 33 tours ou en cassette. Mais la recherche en vaut la peine sur les commerces d’occasion en ligne. Dès les premières mesures, on éprouve en effet le besoin de s’asseoir tellement cet hymne à la joie suscité par une victoire toute fraîche, envahit comme une divine morphine, les veines de l’auditeur.