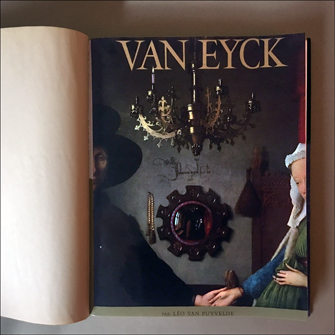

Léo van Puyvelde (1882-1965) avait des positions tranchées qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde et singulièrement à certains de ses pairs. Ce Belge historien d’art estimait que les frères Van Eyck, grands peintres du 15e siècle, n’utilisaient ni huile ni émulsion à base huileuse comme matière première mais le contenu des œufs. Ils étaient encore moins selon lui, les inventeurs de la peinture à l’huile, comme le prétendait déjà Giorgio Vasari au 16e siècle. Ce parti pris scientifique de Puyvelde, notamment publié en 1955 dans un remarquable ouvrage consacré aux frères Van Eyck, s’oppose à la présentation de l’exposition qui a eu lieu en Belgique à la fin de l’hiver dernier autour du cadet, Jan. Le musée des Beaux-Arts de Gand présentait ainsi 13 de ses 23 œuvres, soit une concentration inédite. L’expo a tourné court pour cause d’épidémie au début du mois de mars et c’est pourquoi le livre de Puyvelde, pas trop difficile à trouver sur internet, permet de se refaire une visite à bon compte. Continuer la lecture

Léo van Puyvelde (1882-1965) avait des positions tranchées qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde et singulièrement à certains de ses pairs. Ce Belge historien d’art estimait que les frères Van Eyck, grands peintres du 15e siècle, n’utilisaient ni huile ni émulsion à base huileuse comme matière première mais le contenu des œufs. Ils étaient encore moins selon lui, les inventeurs de la peinture à l’huile, comme le prétendait déjà Giorgio Vasari au 16e siècle. Ce parti pris scientifique de Puyvelde, notamment publié en 1955 dans un remarquable ouvrage consacré aux frères Van Eyck, s’oppose à la présentation de l’exposition qui a eu lieu en Belgique à la fin de l’hiver dernier autour du cadet, Jan. Le musée des Beaux-Arts de Gand présentait ainsi 13 de ses 23 œuvres, soit une concentration inédite. L’expo a tourné court pour cause d’épidémie au début du mois de mars et c’est pourquoi le livre de Puyvelde, pas trop difficile à trouver sur internet, permet de se refaire une visite à bon compte. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Car ce bel espace situé dans le Marais expose pour la première fois la talentueuse photographe japonaise Miho Kajioka. Sous un ciel empli de nuages, un cygne blanc, solitaire, glisse à la surface d’un lac dans lequel se reflètent des arbres à la végétation luxuriante. Sur un autre cliché, une carpe koï (ci-contre) déambule parmi les reflets de branches feuillues et semble se mêler à elles. Sur un autre encore, quelques fleurs à haute tige éparpillées dans un champ. Plus loin, un paon dans une sorte de no man’s land… Tel est l’univers onirique que nous offre à voir Miho Kajioka avec ses clichés aux tons délicatement mordorés et aux coins scrupuleusement arrondis. Plus intemporelles que vintage, dans des teintes allant du blanc au noir, en passant par le brun doré, ces images, travaillées avec soin, nous emmènent dans un monde où le temps semble s’être arrêté.

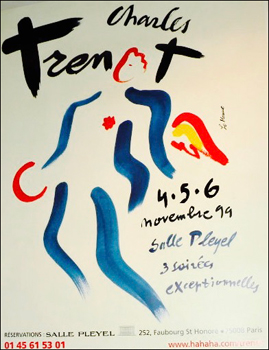

Car ce bel espace situé dans le Marais expose pour la première fois la talentueuse photographe japonaise Miho Kajioka. Sous un ciel empli de nuages, un cygne blanc, solitaire, glisse à la surface d’un lac dans lequel se reflètent des arbres à la végétation luxuriante. Sur un autre cliché, une carpe koï (ci-contre) déambule parmi les reflets de branches feuillues et semble se mêler à elles. Sur un autre encore, quelques fleurs à haute tige éparpillées dans un champ. Plus loin, un paon dans une sorte de no man’s land… Tel est l’univers onirique que nous offre à voir Miho Kajioka avec ses clichés aux tons délicatement mordorés et aux coins scrupuleusement arrondis. Plus intemporelles que vintage, dans des teintes allant du blanc au noir, en passant par le brun doré, ces images, travaillées avec soin, nous emmènent dans un monde où le temps semble s’être arrêté.  Il y a vingt ans, le 19 février 2001, disparaissait Charles Trenet, à l’âge de 87 ans. Avec lui disparaissait aussi une certaine époque, celle de la douce France, le «cher pays de son enfance, bercée de tendres insouciances». Mais en même temps, le chanteur narbonnais, qui ne pouvait rien faire comme tout le monde, emportait tout un attirail composé, en vrac, d’une mer avec ses golfes clairs, d’un piano de la plage, d’une pharmacie au Canada, d’un kangourou, d’un facteur qui s’envole, d’un serpent python, d’un Grand Café et d’un jardin extraordinaire. Pendant les 67 ans de sa carrière, Charles Trenet aura marqué la chanson française de sa fantaisie, de ses trouvailles, de son swing, de ses espiègleries, de sa nostalgie parfois. Tous les grands du métier se recommandaient de lui. Gainsbourg, Higelin, Aznavour. Il fallait voir le regard d’enfant émerveillé de Brassens lorsqu’il formait avec lui un duo et reprenait des chansons que Trenet lui-même avait oubliées.

Il y a vingt ans, le 19 février 2001, disparaissait Charles Trenet, à l’âge de 87 ans. Avec lui disparaissait aussi une certaine époque, celle de la douce France, le «cher pays de son enfance, bercée de tendres insouciances». Mais en même temps, le chanteur narbonnais, qui ne pouvait rien faire comme tout le monde, emportait tout un attirail composé, en vrac, d’une mer avec ses golfes clairs, d’un piano de la plage, d’une pharmacie au Canada, d’un kangourou, d’un facteur qui s’envole, d’un serpent python, d’un Grand Café et d’un jardin extraordinaire. Pendant les 67 ans de sa carrière, Charles Trenet aura marqué la chanson française de sa fantaisie, de ses trouvailles, de son swing, de ses espiègleries, de sa nostalgie parfois. Tous les grands du métier se recommandaient de lui. Gainsbourg, Higelin, Aznavour. Il fallait voir le regard d’enfant émerveillé de Brassens lorsqu’il formait avec lui un duo et reprenait des chansons que Trenet lui-même avait oubliées.  Le confinement nous fait-il retomber en enfance ? Pourquoi pas, et prenons en les bons côtés. Jeune donc, je lisais beaucoup de théâtre : Ionesco, Cocteau, Sartres, Montherlant, plus tard Stefan Zweig, Shakespeare, Tchekhov, Yasmina Reza… En fait le théâtre était trop cher pour moi, et c’était compliqué d’y aller. Depuis je me suis rattrapé, en y allant avec délice. Puis le confinement… Arnaud Laporte, dans son émission Affaires culturelles du 11 janvier, interviewait Stéphane Braunschweig, que je ne connaissais pas encore. Je recommande cette interview, que l’on peut réécouter sur le site de France Culture (1). Le parcours de Stéphane Braunschweig est retracé, depuis ses premiers pas dans la magie, jusqu’à sa direction actuelle du Théâtre de L’Odéon, en passant par la mise en scène d’opéra avec le « Ring » de Wagner, qui l’occupa pendant dix ans, et le théâtre de la Colline. Il a un discours sympathique, généreux, ouvert.

Le confinement nous fait-il retomber en enfance ? Pourquoi pas, et prenons en les bons côtés. Jeune donc, je lisais beaucoup de théâtre : Ionesco, Cocteau, Sartres, Montherlant, plus tard Stefan Zweig, Shakespeare, Tchekhov, Yasmina Reza… En fait le théâtre était trop cher pour moi, et c’était compliqué d’y aller. Depuis je me suis rattrapé, en y allant avec délice. Puis le confinement… Arnaud Laporte, dans son émission Affaires culturelles du 11 janvier, interviewait Stéphane Braunschweig, que je ne connaissais pas encore. Je recommande cette interview, que l’on peut réécouter sur le site de France Culture (1). Le parcours de Stéphane Braunschweig est retracé, depuis ses premiers pas dans la magie, jusqu’à sa direction actuelle du Théâtre de L’Odéon, en passant par la mise en scène d’opéra avec le « Ring » de Wagner, qui l’occupa pendant dix ans, et le théâtre de la Colline. Il a un discours sympathique, généreux, ouvert.  Toutes les grandes maisons d’opéra s’y sont mises, du Metropolitan Opera de New York à l’Opéra de Vienne en passant par l’Opéra de Paris : offrir en streaming des spectacles live (en direct) joués devant une salle quasi vide, pour un tarif symbolique. Les pertes de toutes ces grandes salles étant abyssales (plus de 50 millions pour l’Opéra de Paris), ces sommes modiques ne renflouent pas les caisses, mais permettent aux musiciens, aux chanteurs, aux choristes de ne pas désespérer tout à fait en gardant le contact avec leur art et avec le public… à distance.

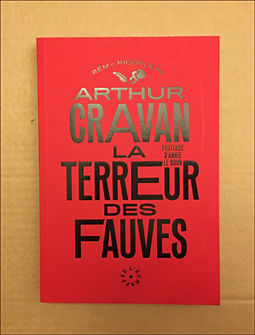

Toutes les grandes maisons d’opéra s’y sont mises, du Metropolitan Opera de New York à l’Opéra de Vienne en passant par l’Opéra de Paris : offrir en streaming des spectacles live (en direct) joués devant une salle quasi vide, pour un tarif symbolique. Les pertes de toutes ces grandes salles étant abyssales (plus de 50 millions pour l’Opéra de Paris), ces sommes modiques ne renflouent pas les caisses, mais permettent aux musiciens, aux chanteurs, aux choristes de ne pas désespérer tout à fait en gardant le contact avec leur art et avec le public… à distance.  Dans l’un de ses tout premiers numéros en juillet 1914, L’hérault, hebdomadaire littéraire, agricole et commercial, faisait état de l’apparition d’un jeune poète parisien dont le nom choisi par lui était Arthur Cravan. « Arthur » pour Rimbaud et « Cravan » en allusion au lieu de naissance d’une amoureuse du moment. Son vrai nom a au fond, peu d’importance. Pour qu’un hebdomadaire « littéraire et agricole » s’intéressât au sujet, il fallait bien, si loin de Paris, en arriver à la conclusion que le poète « aux cheveux les plus courts du monde » avait déjà acquis une bonne notoriété. Celle qu’il cherchait à acquérir en sus de son talent, par son insolence rafraîchissante. Cet écho inattendu d’Arthur Cravan (1887-1918) est contenu dans un nouveau livre qui vient de sortir à son propos. L’originalité de l’ouvrage est que Rémy Ricordeau, comme un grand caviste champenois, a procédé par assemblages en additionnant pêle-mêle des articles de presse, des lettres d’amour, une présentation des « Prosopoèmes » par André Breton, ou encore une postface signée par l’essayiste Annie Le Brun. Un excellent cru littéraire, complexe, charpenté et long en bouche, parmi tous les titres déjà parus autour de celui qui disait avec une étonnante prémonition, « dans la rue on ne verra bientôt plus que des artistes et on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme ».

Dans l’un de ses tout premiers numéros en juillet 1914, L’hérault, hebdomadaire littéraire, agricole et commercial, faisait état de l’apparition d’un jeune poète parisien dont le nom choisi par lui était Arthur Cravan. « Arthur » pour Rimbaud et « Cravan » en allusion au lieu de naissance d’une amoureuse du moment. Son vrai nom a au fond, peu d’importance. Pour qu’un hebdomadaire « littéraire et agricole » s’intéressât au sujet, il fallait bien, si loin de Paris, en arriver à la conclusion que le poète « aux cheveux les plus courts du monde » avait déjà acquis une bonne notoriété. Celle qu’il cherchait à acquérir en sus de son talent, par son insolence rafraîchissante. Cet écho inattendu d’Arthur Cravan (1887-1918) est contenu dans un nouveau livre qui vient de sortir à son propos. L’originalité de l’ouvrage est que Rémy Ricordeau, comme un grand caviste champenois, a procédé par assemblages en additionnant pêle-mêle des articles de presse, des lettres d’amour, une présentation des « Prosopoèmes » par André Breton, ou encore une postface signée par l’essayiste Annie Le Brun. Un excellent cru littéraire, complexe, charpenté et long en bouche, parmi tous les titres déjà parus autour de celui qui disait avec une étonnante prémonition, « dans la rue on ne verra bientôt plus que des artistes et on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme ».  Ce motif incrusté d’un gros bateau faisant mousser l’océan de part et d’autre de son étrave, est perché bien haut sur la façade de la gare maritime de Cherbourg. Il symbolise une époque brillante mais désormais assoupie. Pour procéder à l’inauguration du bâtiment, en 1933, le président Albert Lebrun avait pris le train. Et pas n’importe lequel. Il était tracté par une automotrice Bugatti capable de filer à 170 km/h. Le chef de l’État, accompagné de divers ministres, débarqua dans la ville enguirlandée pour l’occasion, trois heures seulement après son départ de Saint-Lazare. Son arrivée fut saluée par cent coups de canon. C’est ce que raconte dans son livre Gérard Destrais, libraire à Cherbourg (1). La quatrième de couverture indique un prix de 270 francs, c’est dire qu’il ne date pas d’hier. Mais il en reste quelques exemplaires pour qui passerait par hasard, dans les vieilles rues du centre-ville.

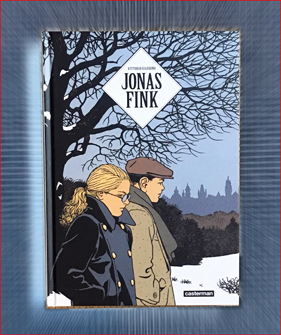

Ce motif incrusté d’un gros bateau faisant mousser l’océan de part et d’autre de son étrave, est perché bien haut sur la façade de la gare maritime de Cherbourg. Il symbolise une époque brillante mais désormais assoupie. Pour procéder à l’inauguration du bâtiment, en 1933, le président Albert Lebrun avait pris le train. Et pas n’importe lequel. Il était tracté par une automotrice Bugatti capable de filer à 170 km/h. Le chef de l’État, accompagné de divers ministres, débarqua dans la ville enguirlandée pour l’occasion, trois heures seulement après son départ de Saint-Lazare. Son arrivée fut saluée par cent coups de canon. C’est ce que raconte dans son livre Gérard Destrais, libraire à Cherbourg (1). La quatrième de couverture indique un prix de 270 francs, c’est dire qu’il ne date pas d’hier. Mais il en reste quelques exemplaires pour qui passerait par hasard, dans les vieilles rues du centre-ville.  Chez Casterman, ils ont eu la bonne idée de réunir en un seul volume les tribulations d’un jeune homme à Prague dans les années cinquante et au-delà. L’un des aspects exceptionnels de cette affaire, est que Vittorio Giardino a commencé à écrire et dessiner la vie de Jonas Fink en 1992, et qu’il a mis un point final à son feuilleton paru par étapes en 2018. Cet album de plus de 300 pages captive de bout en bout. Tout y est particulièrement soigné, qu’il s’agisse du trait, des cadrages, de la couleur ou de l’écriture. La lenteur a payé. À nul moment l’on s’y perd, à nul moment comme cela arrive trop souvent par ailleurs, on s’interroge sur l’identité d’un protagoniste. C’est bien mieux que ficelé, la maîtrise est patente de bout en bout. Cela vient donc de sortir et ce récit fait un peu écho à la vie diminuée de sa culture que nous traversons en ce moment.

Chez Casterman, ils ont eu la bonne idée de réunir en un seul volume les tribulations d’un jeune homme à Prague dans les années cinquante et au-delà. L’un des aspects exceptionnels de cette affaire, est que Vittorio Giardino a commencé à écrire et dessiner la vie de Jonas Fink en 1992, et qu’il a mis un point final à son feuilleton paru par étapes en 2018. Cet album de plus de 300 pages captive de bout en bout. Tout y est particulièrement soigné, qu’il s’agisse du trait, des cadrages, de la couleur ou de l’écriture. La lenteur a payé. À nul moment l’on s’y perd, à nul moment comme cela arrive trop souvent par ailleurs, on s’interroge sur l’identité d’un protagoniste. C’est bien mieux que ficelé, la maîtrise est patente de bout en bout. Cela vient donc de sortir et ce récit fait un peu écho à la vie diminuée de sa culture que nous traversons en ce moment.  Tous les quatre ans, le 20 janvier, Potus et Flotus s’installent dans leur résidence officielle. Parvenus, lors de l’élection, au mitan de leur vie, si ce n’est plus, les présidents accèdent à la magistrature suprême en ayant déjà contracté mariage. Selon le rite de la religion dont ils se réclament, car un athée ostensible n’aurait, en l’état actuel, aucune chance devant les électeurs. Ce jour là, ils représentent, par construction, le couple états-unien modèle. Ensuite, ce sera vie privée, sauf à se faire pincer à cause d’une stagiaire conservant par devers elle une petite robe bleu marine porteuse de l’ADN présidentiel.

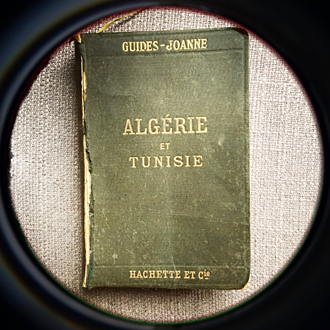

Tous les quatre ans, le 20 janvier, Potus et Flotus s’installent dans leur résidence officielle. Parvenus, lors de l’élection, au mitan de leur vie, si ce n’est plus, les présidents accèdent à la magistrature suprême en ayant déjà contracté mariage. Selon le rite de la religion dont ils se réclament, car un athée ostensible n’aurait, en l’état actuel, aucune chance devant les électeurs. Ce jour là, ils représentent, par construction, le couple états-unien modèle. Ensuite, ce sera vie privée, sauf à se faire pincer à cause d’une stagiaire conservant par devers elle une petite robe bleu marine porteuse de l’ADN présidentiel. Un peu parce que l’Algérie est dans l’actualité suite à la remise du rapport Stora au Président de la république, un peu aussi parce que Apollinaire y a séjourné quelques jours entre 1915 et 1916 (1), un peu enfin parce qu’il s’agit d’une édition de 1914 pas si courante, ce guide Joanne sur l’Algérie et la Tunisie vient de passer de l’étal du vendeur à la poche de l’acheteur. Il racontait notamment de quelle façon il était possible de rallier Oran à Tunis en 1914, en voiture, en train, en tramway électrique, en vélo, voire à cheval ou à dos de mulet. Les questions politiques n’y étaient pas abordées, au profit des seuls aspects pratiques comme celui consistant à se munir d’un casque colonial. Paul Joanne y invitait ses lecteurs à lui adresser leurs retours d’expériences, via des pages détachables. L’ouvrage celait néanmoins une image inattendue liée au fondateur des Soirées de Paris.

Un peu parce que l’Algérie est dans l’actualité suite à la remise du rapport Stora au Président de la république, un peu aussi parce que Apollinaire y a séjourné quelques jours entre 1915 et 1916 (1), un peu enfin parce qu’il s’agit d’une édition de 1914 pas si courante, ce guide Joanne sur l’Algérie et la Tunisie vient de passer de l’étal du vendeur à la poche de l’acheteur. Il racontait notamment de quelle façon il était possible de rallier Oran à Tunis en 1914, en voiture, en train, en tramway électrique, en vélo, voire à cheval ou à dos de mulet. Les questions politiques n’y étaient pas abordées, au profit des seuls aspects pratiques comme celui consistant à se munir d’un casque colonial. Paul Joanne y invitait ses lecteurs à lui adresser leurs retours d’expériences, via des pages détachables. L’ouvrage celait néanmoins une image inattendue liée au fondateur des Soirées de Paris.