Reconnue capitale de l’Art nouveau (l’hôtel Tassel de l’architecte Victor Horta est considéré comme une œuvre-phare), Bruxelles est moins souvent citée en ce qui concerne les grands mouvements d’avant-garde apparus en Europe après les années-catastrophes 1914-1918. Une passionnante exposition visible jusqu’au 9 août au CIVA de Bruxelles montre la vitalité et la hardiesse d’un groupe de jeunes gens décidés à bousculer les habitudes et imposer de nouvelles références autant dans les arts que dans les différents domaines de la vie courante. Continuer la lecture

Reconnue capitale de l’Art nouveau (l’hôtel Tassel de l’architecte Victor Horta est considéré comme une œuvre-phare), Bruxelles est moins souvent citée en ce qui concerne les grands mouvements d’avant-garde apparus en Europe après les années-catastrophes 1914-1918. Une passionnante exposition visible jusqu’au 9 août au CIVA de Bruxelles montre la vitalité et la hardiesse d’un groupe de jeunes gens décidés à bousculer les habitudes et imposer de nouvelles références autant dans les arts que dans les différents domaines de la vie courante. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Il faut en convenir à regret. Les occasions de tomber en pâmoison se font rares. C’est bien dommage car rien que l’emploi du passé simple « nous nous pâmâmes » , avec le rarissime double usage de l’accent circonflexe, enchante le calligraphe bien plus que le « nous nous pâmassions » qui perd hélas l’un de ses chapeaux dans les eaux troubles du subjonctif imparfait. Il n’est pas vraiment exact d’ailleurs, de déplorer la rareté des occasions. Sauf à supposer que nulle circonstance ne vaut plus pâmoison, c’est surtout le mot qui s’est perdu. Le vingtième siècle l’a fatigué. Le suivant l’a achevé.

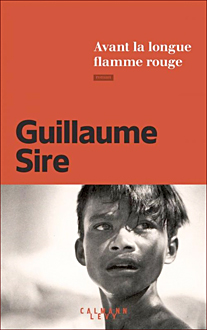

Il faut en convenir à regret. Les occasions de tomber en pâmoison se font rares. C’est bien dommage car rien que l’emploi du passé simple « nous nous pâmâmes » , avec le rarissime double usage de l’accent circonflexe, enchante le calligraphe bien plus que le « nous nous pâmassions » qui perd hélas l’un de ses chapeaux dans les eaux troubles du subjonctif imparfait. Il n’est pas vraiment exact d’ailleurs, de déplorer la rareté des occasions. Sauf à supposer que nulle circonstance ne vaut plus pâmoison, c’est surtout le mot qui s’est perdu. Le vingtième siècle l’a fatigué. Le suivant l’a achevé.  Aujourd’hui, Saravouth est «homeless» à New York. Il gagne quelques dollars en jouant aux échecs avec qui voudra sur une petite table qu’il installe tous les matins à la sortie de la station Union Square. Ses partenaires, pour une partie ou deux, ne connaissent rien de l’histoire très mouvementée de Saravouth. Il ne leur lâche que quelques bribes et une question : «Vous avez lu l’Odyssée ?» Il doit beaucoup à Ulysse, son plus solide réconfort dans la traversée des années aussi sombres que chaotiques du Cambodge des années soixante-dix. Phnom Penh aurait pu être l’Ithaque de Saravouth. Ni les soldats de Lon Nol, ni les milices khmères ne lui ont jamais offert de retour, à lui qui n’était qu’un gosse.

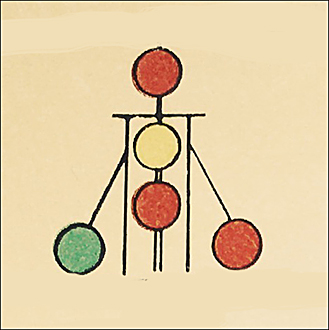

Aujourd’hui, Saravouth est «homeless» à New York. Il gagne quelques dollars en jouant aux échecs avec qui voudra sur une petite table qu’il installe tous les matins à la sortie de la station Union Square. Ses partenaires, pour une partie ou deux, ne connaissent rien de l’histoire très mouvementée de Saravouth. Il ne leur lâche que quelques bribes et une question : «Vous avez lu l’Odyssée ?» Il doit beaucoup à Ulysse, son plus solide réconfort dans la traversée des années aussi sombres que chaotiques du Cambodge des années soixante-dix. Phnom Penh aurait pu être l’Ithaque de Saravouth. Ni les soldats de Lon Nol, ni les milices khmères ne lui ont jamais offert de retour, à lui qui n’était qu’un gosse.  À observer son œuvre, il n’est pas tout à fait impossible de supposer que Kandinsky eut trouvé dans la signalétique maritime, une part de son inspiration. Cette géométrie particulière, ornée de ronds colorés, signifie toutes sortes de choses. Avec trois ronds jaunes verticaux, flanqués à la base de deux cercles de même surface emplis de vert et de rouge, c’est un navire à vapeur remorquant plusieurs bâtiments qui s’annonce. Les situations les plus complexes ont leurs codes jusqu’à celui (ci-contre) traduisant un « bâtiment occupé à réparer un câble télégraphique ayant de l’erre ».

À observer son œuvre, il n’est pas tout à fait impossible de supposer que Kandinsky eut trouvé dans la signalétique maritime, une part de son inspiration. Cette géométrie particulière, ornée de ronds colorés, signifie toutes sortes de choses. Avec trois ronds jaunes verticaux, flanqués à la base de deux cercles de même surface emplis de vert et de rouge, c’est un navire à vapeur remorquant plusieurs bâtiments qui s’annonce. Les situations les plus complexes ont leurs codes jusqu’à celui (ci-contre) traduisant un « bâtiment occupé à réparer un câble télégraphique ayant de l’erre ».  J’ai souvent évoqué l’Allemand Jonas Kaufmann comme «le plus grand et le plus beau ténor du monde» (14 décembre 2015, 22 mars 2016, 28 janvier 2017, 19 novembre 2019). Ce n’était qu’une formule, bien sûr, façon de dire qu’il cumule d’incroyables qualités rarement réunies en un seul ténor.

J’ai souvent évoqué l’Allemand Jonas Kaufmann comme «le plus grand et le plus beau ténor du monde» (14 décembre 2015, 22 mars 2016, 28 janvier 2017, 19 novembre 2019). Ce n’était qu’une formule, bien sûr, façon de dire qu’il cumule d’incroyables qualités rarement réunies en un seul ténor. Sur un des murs, la silhouette d’un paysan conduisant son âne surprend. Ce n’est qu’une ombre, mais la duperie technologique fonctionne. Si l’exposition du Grand Palais consacrée à Pompéi à partir du premier juillet se veut effectivement « immersive », le contrat est rempli. Surtout quand retentit dans la salle le sourd bruit de l’éruption du Vésuve. Celle qui calcina et conserva les restes de la cité italienne à la fin de l’été 79. Un petit film épatant restitue ce qui s’est passé avec un super panorama vu du cratère. Les habitants de Pompéi ont commencé par subir une pluie de pierres ponce. Et puis le volcan a fini par cracher son trop plein de rancœur, figeant la vie des gens en pleine action, en méditation tranquille aux latrines ou qui sait, dans leur sommeil. L’histoire de Pompéi est un succès qui n’est pas proche de se démentir depuis qu’en 1748, le roi d’Espagne Charles III de Bourbon a ordonné les premières fouilles. Cependant il ne faut pas oublier Pline le Jeune dont la correspondance juste après coup, commandée par l’historien Tacite, a fourni moult détails jugés fiables.

Sur un des murs, la silhouette d’un paysan conduisant son âne surprend. Ce n’est qu’une ombre, mais la duperie technologique fonctionne. Si l’exposition du Grand Palais consacrée à Pompéi à partir du premier juillet se veut effectivement « immersive », le contrat est rempli. Surtout quand retentit dans la salle le sourd bruit de l’éruption du Vésuve. Celle qui calcina et conserva les restes de la cité italienne à la fin de l’été 79. Un petit film épatant restitue ce qui s’est passé avec un super panorama vu du cratère. Les habitants de Pompéi ont commencé par subir une pluie de pierres ponce. Et puis le volcan a fini par cracher son trop plein de rancœur, figeant la vie des gens en pleine action, en méditation tranquille aux latrines ou qui sait, dans leur sommeil. L’histoire de Pompéi est un succès qui n’est pas proche de se démentir depuis qu’en 1748, le roi d’Espagne Charles III de Bourbon a ordonné les premières fouilles. Cependant il ne faut pas oublier Pline le Jeune dont la correspondance juste après coup, commandée par l’historien Tacite, a fourni moult détails jugés fiables.  Au milieu du vaste et lumineux hall d’entrée, un grand tas de charbon. Il a la forme exacte des terrils voisins. Ce n’est qu’en s’approchant que l’on découvre le véritable matériau entassé : il s’agit en réalité de confettis. Deux tonnes de confettis de papier noir que le plasticien français Stephane Thidet a installés comme un rappel du pays minier et une invitation à découvrir l’exposition présentée jusqu’en janvier 2021 au Louvre Lens, «Soleils noirs».

Au milieu du vaste et lumineux hall d’entrée, un grand tas de charbon. Il a la forme exacte des terrils voisins. Ce n’est qu’en s’approchant que l’on découvre le véritable matériau entassé : il s’agit en réalité de confettis. Deux tonnes de confettis de papier noir que le plasticien français Stephane Thidet a installés comme un rappel du pays minier et une invitation à découvrir l’exposition présentée jusqu’en janvier 2021 au Louvre Lens, «Soleils noirs». Le train qui s’éloigne. Un homme reste à quai. Derrière la vitre d’un compartiment Marion se tient debout. Deux minutes auparavant, après 60 minutes de film, l’homme d’à peine trente ans a cédé à la supplique de la jeune fille. Ils se sont embrassés. Dans le film elle n’a que quatorze ans soit un an de moins que l’actrice. Elle est sa belle fille. Il est son beau père qui donne le titre à ce long métrage sorti en 1981. Est-ce que Bertrand Blier qui a fait de la transgression une des marques de fabrique de sa filmographie pourrait encore réaliser la même chose? Cela n’a rien d’évident et ce doute est certainement emblématique d’une époque qui n’entend plus rien ne laisser passer. De surcroît il était produit par Alain Sarde et une chaîne de télévision publique. Qui ne ne prendrait probablement pas le même risque aujourd’hui. Blier a dit, en marge du DVD, que l’affiche retenue, davantage provocante, n’était pas celle qu’il avait choisie.

Le train qui s’éloigne. Un homme reste à quai. Derrière la vitre d’un compartiment Marion se tient debout. Deux minutes auparavant, après 60 minutes de film, l’homme d’à peine trente ans a cédé à la supplique de la jeune fille. Ils se sont embrassés. Dans le film elle n’a que quatorze ans soit un an de moins que l’actrice. Elle est sa belle fille. Il est son beau père qui donne le titre à ce long métrage sorti en 1981. Est-ce que Bertrand Blier qui a fait de la transgression une des marques de fabrique de sa filmographie pourrait encore réaliser la même chose? Cela n’a rien d’évident et ce doute est certainement emblématique d’une époque qui n’entend plus rien ne laisser passer. De surcroît il était produit par Alain Sarde et une chaîne de télévision publique. Qui ne ne prendrait probablement pas le même risque aujourd’hui. Blier a dit, en marge du DVD, que l’affiche retenue, davantage provocante, n’était pas celle qu’il avait choisie.  Cette photo intrigue en même temps qu’elle étonne. Cinq personnes sont assises sous un ciel qui annonce l’orage. Il y a ce monsieur en costume avec sa canne et son chapeau. Une dame en uniforme qui tient un parapluie rouge. Une autre qui semble applaudir, son sac à ses pieds. Et deux autres que l’on ne voit pas parce qu’elles sont cachées derrière un parapluie. On sait que c’est en Arménie parce que c’est l’objet d’un livre qui vient de sortir aux éditions « D’une rive à l’autre ». Mais comme toutes les photos ici rassemblées par Patrick Rollier, elles ne comportent pas de légende. L’auteur a choisi d’entretenir le mystère qui prévaut encore sur ce pays lointain. À l’aide de vues intimistes, esthétiques et nostalgiques, il nous livre bien davantage un rêve qu’un documentaire.

Cette photo intrigue en même temps qu’elle étonne. Cinq personnes sont assises sous un ciel qui annonce l’orage. Il y a ce monsieur en costume avec sa canne et son chapeau. Une dame en uniforme qui tient un parapluie rouge. Une autre qui semble applaudir, son sac à ses pieds. Et deux autres que l’on ne voit pas parce qu’elles sont cachées derrière un parapluie. On sait que c’est en Arménie parce que c’est l’objet d’un livre qui vient de sortir aux éditions « D’une rive à l’autre ». Mais comme toutes les photos ici rassemblées par Patrick Rollier, elles ne comportent pas de légende. L’auteur a choisi d’entretenir le mystère qui prévaut encore sur ce pays lointain. À l’aide de vues intimistes, esthétiques et nostalgiques, il nous livre bien davantage un rêve qu’un documentaire.  S’intéresser aux oiseaux est une façon comme une autre de tourner le dos, le temps d’une pause, aux fracas qui nous assourdissent. Chez les Japonais qui pratiquaient l’estampe, la représentation des volatiles appartenait au monde de l’ukiyo-e, c’est à dire les « images du flottant ». En l’occurrence, dans ce plaisant livre qui vient de paraître aux éditions Hazan, il s’agirait plutôt d’un monde volant mais, comme nous l’explique en liminaire la spécialiste de cet art si particulier Anne Sefrioui, le terme ukiyo-e, évoquait tout d’abord « l’impermanence des choses terrestres », avant d’évoluer vers l’hédonisme, « la jouissance du moment présent » et les « plaisirs de la vie ». Notamment versées dans cette thématique qu’est l’estampe japonaise à travers les siècles, les édtions Hazan nous invitent une fois de plus à faire un pas de côté, façon de démontrer que nous lecteurs, ne sommes pas à la disposition soumise des événements.

S’intéresser aux oiseaux est une façon comme une autre de tourner le dos, le temps d’une pause, aux fracas qui nous assourdissent. Chez les Japonais qui pratiquaient l’estampe, la représentation des volatiles appartenait au monde de l’ukiyo-e, c’est à dire les « images du flottant ». En l’occurrence, dans ce plaisant livre qui vient de paraître aux éditions Hazan, il s’agirait plutôt d’un monde volant mais, comme nous l’explique en liminaire la spécialiste de cet art si particulier Anne Sefrioui, le terme ukiyo-e, évoquait tout d’abord « l’impermanence des choses terrestres », avant d’évoluer vers l’hédonisme, « la jouissance du moment présent » et les « plaisirs de la vie ». Notamment versées dans cette thématique qu’est l’estampe japonaise à travers les siècles, les édtions Hazan nous invitent une fois de plus à faire un pas de côté, façon de démontrer que nous lecteurs, ne sommes pas à la disposition soumise des événements.