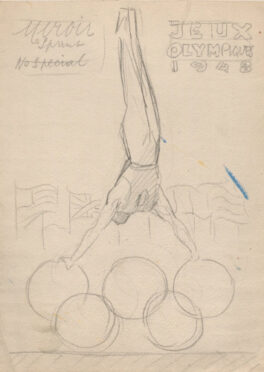

Chaque année bissextile, depuis 1896, se déroulent les Jeux Olympiques d’été, apothéose de la compétition sportive mondiale. Les anthropologues l’ont rapidement repéré: par son goût de la confrontation inutile, le primate humain se différencie de la bête. Et ce, dès sa prime enfance. Avant même d’avoir reçu les premiers rudiments d’éducation, depuis les temps les plus reculés, les petits garçons se mesurent entre eux pour établir « lequel qu’a la plus longue ». Les Jeux Olympiques découlent directement de cet esprit de rivalité instinctive. À cet apport près qu’à partir de 1900, aux jeux de Paris, les filles ont pu aussi participer. Certes, Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux contemporains estimait que leur rôle devait se borner à remettre les récompenses aux vainqueurs. Mais, depuis 2004, le Comité International Olympique ne craint pas de promouvoir, dans le sport, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Cependant, l’étude de la pratique des nations ne laisse, sur ce point, aucun doute: les Jeux Olympiques placent le concours de bite dans les plus hautes sphères de la diplomatie internationale. L’histoire récente illustre amplement ce constat. Continuer la lecture

Chaque année bissextile, depuis 1896, se déroulent les Jeux Olympiques d’été, apothéose de la compétition sportive mondiale. Les anthropologues l’ont rapidement repéré: par son goût de la confrontation inutile, le primate humain se différencie de la bête. Et ce, dès sa prime enfance. Avant même d’avoir reçu les premiers rudiments d’éducation, depuis les temps les plus reculés, les petits garçons se mesurent entre eux pour établir « lequel qu’a la plus longue ». Les Jeux Olympiques découlent directement de cet esprit de rivalité instinctive. À cet apport près qu’à partir de 1900, aux jeux de Paris, les filles ont pu aussi participer. Certes, Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux contemporains estimait que leur rôle devait se borner à remettre les récompenses aux vainqueurs. Mais, depuis 2004, le Comité International Olympique ne craint pas de promouvoir, dans le sport, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Cependant, l’étude de la pratique des nations ne laisse, sur ce point, aucun doute: les Jeux Olympiques placent le concours de bite dans les plus hautes sphères de la diplomatie internationale. L’histoire récente illustre amplement ce constat. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Le retour du printemps est propice à une partie de campagne dans le 19e arrondissement. Car qu’on l’imagine ou non, il existe une enclave bucolique dans le tumultueux 19e hérissé de tours! Notre promenade aura pour point de départ le quartier de la Mouzaïa, un entrelacs de ruelles pavées (les villas) parsemées de petites maisons colorées aux jardins fleuris. Après un crochet par l’ «exotique» église Saint-Serge (ci-contre), elle aboutira aux Buttes-Chaumont. C’est à cause de ses anciennes carrières de gypse (pierre à plâtre) que ce petit territoire difficilement constructible a changé de physionomie après 1860. Déjà exploitées par les Romains, ces carrières, situées principalement dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, occupaient autrefois 65 hectares. Celles du 19e arrondissement se concentraient dans le quartier d’Amérique soit à gros traits entre l’avenue Jean Jaurès, la rue de Crimée, la rue de Belleville et le boulevard périphérique. Le plâtre de Paris, d’excellente qualité, était non seulement destiné aux constructions de la ville mais se vendait aussi ailleurs. Une légende veut qu’il ait été exporté jusqu’en Amérique, d’où le nom du Quartier d’Amérique. Légende, réalité ? Quoi qu’il en soit l’exploitation des carrières de Paris a cessé après l’effondrement de maisons. La carrière d’Amérique, qui a été l’une des dernières en activité car le quartier n’était pas loti, ferme en 1872.

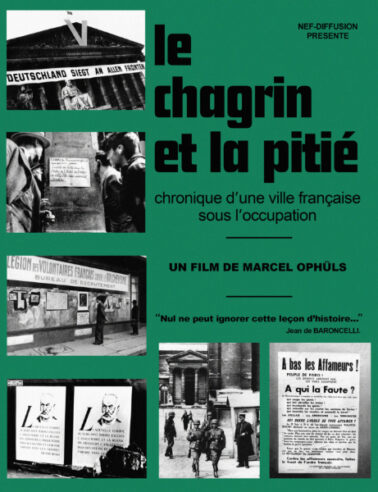

Le retour du printemps est propice à une partie de campagne dans le 19e arrondissement. Car qu’on l’imagine ou non, il existe une enclave bucolique dans le tumultueux 19e hérissé de tours! Notre promenade aura pour point de départ le quartier de la Mouzaïa, un entrelacs de ruelles pavées (les villas) parsemées de petites maisons colorées aux jardins fleuris. Après un crochet par l’ «exotique» église Saint-Serge (ci-contre), elle aboutira aux Buttes-Chaumont. C’est à cause de ses anciennes carrières de gypse (pierre à plâtre) que ce petit territoire difficilement constructible a changé de physionomie après 1860. Déjà exploitées par les Romains, ces carrières, situées principalement dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, occupaient autrefois 65 hectares. Celles du 19e arrondissement se concentraient dans le quartier d’Amérique soit à gros traits entre l’avenue Jean Jaurès, la rue de Crimée, la rue de Belleville et le boulevard périphérique. Le plâtre de Paris, d’excellente qualité, était non seulement destiné aux constructions de la ville mais se vendait aussi ailleurs. Une légende veut qu’il ait été exporté jusqu’en Amérique, d’où le nom du Quartier d’Amérique. Légende, réalité ? Quoi qu’il en soit l’exploitation des carrières de Paris a cessé après l’effondrement de maisons. La carrière d’Amérique, qui a été l’une des dernières en activité car le quartier n’était pas loti, ferme en 1872.  Ceux qui l’ont vécu s’en souviennent encore. Le 14 avril 1971, sortait à Paris, au Saint-Séverin, petit cinéma d’art et d’essai du Quartier Latin, le film documentaire « Le chagrin et la pitié ». Alors que l’on célèbre cette année le 80e anniversaire de la Libération, la chaîne Arte a judicieusement programmé le 10 avril dernier un documentaire sur le documentaire, « Le chagrin et la pitié : la France de Vichy dynamitée », tourné l’an dernier par le réalisateur Joseph Beauregard. Mais pourquoi ceux qui ont vécu la sortie du film s’en souviennent-ils encore ? D’abord parce que l’ORTF d’alors, sous la coupe directe du pouvoir gaulliste, avait refusé de projeter le film, acheté par 27 pays et sélectionné aux Oscars. Et que ce film sur l’Occupation devint rapidement un formidable objet de controverse, pris dans les conflits post Mai 68, et sans doute aussi parce qu’il ne faisait preuve, contrairement à son titre, « d’aucune pitié », comme le souligne à l’écran le critique Samuel Blumenfeld. Ce qu’illustrent les premières images du documentaire de Joseph Beauregard s’ouvrant par des vœux de bonne année du général de Gaulle, puis des images d’émeute de Mai 68. Nous voilà fixés. Il faut dire aussi que ce documentaire témoignait d’une telle qualité dramatique que dès sa sortie et jusqu’à maintenant, on l’a toujours considéré comme un film plutôt qu’un simple documentaire. Mais qui était l’auteur de cette œuvre tranchant sur l’ordinaire des productions commerciales glorifiant depuis la fin de la guerre, soit depuis vingt-six ans, tous ces héros ayant combattu l’ennemi dans l’ombre ?

Ceux qui l’ont vécu s’en souviennent encore. Le 14 avril 1971, sortait à Paris, au Saint-Séverin, petit cinéma d’art et d’essai du Quartier Latin, le film documentaire « Le chagrin et la pitié ». Alors que l’on célèbre cette année le 80e anniversaire de la Libération, la chaîne Arte a judicieusement programmé le 10 avril dernier un documentaire sur le documentaire, « Le chagrin et la pitié : la France de Vichy dynamitée », tourné l’an dernier par le réalisateur Joseph Beauregard. Mais pourquoi ceux qui ont vécu la sortie du film s’en souviennent-ils encore ? D’abord parce que l’ORTF d’alors, sous la coupe directe du pouvoir gaulliste, avait refusé de projeter le film, acheté par 27 pays et sélectionné aux Oscars. Et que ce film sur l’Occupation devint rapidement un formidable objet de controverse, pris dans les conflits post Mai 68, et sans doute aussi parce qu’il ne faisait preuve, contrairement à son titre, « d’aucune pitié », comme le souligne à l’écran le critique Samuel Blumenfeld. Ce qu’illustrent les premières images du documentaire de Joseph Beauregard s’ouvrant par des vœux de bonne année du général de Gaulle, puis des images d’émeute de Mai 68. Nous voilà fixés. Il faut dire aussi que ce documentaire témoignait d’une telle qualité dramatique que dès sa sortie et jusqu’à maintenant, on l’a toujours considéré comme un film plutôt qu’un simple documentaire. Mais qui était l’auteur de cette œuvre tranchant sur l’ordinaire des productions commerciales glorifiant depuis la fin de la guerre, soit depuis vingt-six ans, tous ces héros ayant combattu l’ennemi dans l’ombre ?  Cette saison, Marivaux (1688-1763) est doublement à l’honneur au Théâtre du Lucernaire. Alors que “Le Jeu de l’amour et du hasard” (1730) triomphe et joue les prolongations (1), une autre comédie a pris place dans la petite salle du Théâtre noir: “L’Île des esclaves” (1725). Cette courte fable, moins souvent montée que les autres pièces, plus longues, de Marivaux, s’inscrit, quelque 60 ans avant la Révolution française, dans la droite ligne du Siècle des Lumières. Utopique et humaniste, elle nous dépeint une société idéale dans laquelle il ferait bon vivre, aujourd’hui plus que jamais. Portée par cinq jeunes talentueux comédiens, elle nous donne à penser et à rêver… Tandis que le public s’installe dans la salle, un délicat clair-obscur, assorti d’une épaisse fumée bleutée, baigne la scène, laissant apercevoir un plateau jonché de tissus froissés, dans un camaïeu de tons beige et marron. De grands rideaux suspendus, tels les voiles d’un navire, délimitent le fond de scène. Des corps sont étendus pêle-mêle sur le sol. Puis, changement de lumières avec effet stroboscopique, pour une scène de tempête chorégraphiée, expliquant ainsi le naufrage entrevu en préambule.

Cette saison, Marivaux (1688-1763) est doublement à l’honneur au Théâtre du Lucernaire. Alors que “Le Jeu de l’amour et du hasard” (1730) triomphe et joue les prolongations (1), une autre comédie a pris place dans la petite salle du Théâtre noir: “L’Île des esclaves” (1725). Cette courte fable, moins souvent montée que les autres pièces, plus longues, de Marivaux, s’inscrit, quelque 60 ans avant la Révolution française, dans la droite ligne du Siècle des Lumières. Utopique et humaniste, elle nous dépeint une société idéale dans laquelle il ferait bon vivre, aujourd’hui plus que jamais. Portée par cinq jeunes talentueux comédiens, elle nous donne à penser et à rêver… Tandis que le public s’installe dans la salle, un délicat clair-obscur, assorti d’une épaisse fumée bleutée, baigne la scène, laissant apercevoir un plateau jonché de tissus froissés, dans un camaïeu de tons beige et marron. De grands rideaux suspendus, tels les voiles d’un navire, délimitent le fond de scène. Des corps sont étendus pêle-mêle sur le sol. Puis, changement de lumières avec effet stroboscopique, pour une scène de tempête chorégraphiée, expliquant ainsi le naufrage entrevu en préambule.  Quelques semaines avant l’ouverture « officielle » de l’année du surréalisme (centième anniversaire de la parution du Manifeste du Surréalisme d’André Breton, 1924), la BRAFA de Bruxelles avait rendu hommage au peintre belge Paul Delvaux, disparu il y a trente ans, et souvent considéré comme l’une des figures les plus importantes de ce mouvement. La BRAFA (Brussel Arts Fair) compte parmi les grandes manifestations d’art européennes. La soixante-neuvième édition, présentant 32 galeries provenant de 14 pays, avait réuni 67.000 visiteurs dans la capitale belge, à quelques encablures de l’Atomium. La Fondation Paul Delvaux, créée du vivant même du peintre, en avait été l’invitée d’honneur.

Quelques semaines avant l’ouverture « officielle » de l’année du surréalisme (centième anniversaire de la parution du Manifeste du Surréalisme d’André Breton, 1924), la BRAFA de Bruxelles avait rendu hommage au peintre belge Paul Delvaux, disparu il y a trente ans, et souvent considéré comme l’une des figures les plus importantes de ce mouvement. La BRAFA (Brussel Arts Fair) compte parmi les grandes manifestations d’art européennes. La soixante-neuvième édition, présentant 32 galeries provenant de 14 pays, avait réuni 67.000 visiteurs dans la capitale belge, à quelques encablures de l’Atomium. La Fondation Paul Delvaux, créée du vivant même du peintre, en avait été l’invitée d’honneur. Tout le monde n’a pas une mère capable de briquer un agneau vivant afin qu’il puisse faire bonne figure sur scène. Alors que la troupe était entre deux étapes d’une tournée sur le sol américain, la mère de Gypsy Rose Lee, dénicha un agneau bon pour le spectacle mais crasseux comme un peigne. Elle entreprit donc de le nettoyer dans une baignoire. Mais, effrayé, l’animal ne se laissait pas faire. Ce qui fait que la maman, qui ne reculait jamais devant rien, se déshabilla entièrement et pénétra dans l’eau pour rassurer le petit quadrupède. Mais à force de frotter, elle découvrit des taches noires qui n’étaient rien d’autre que des tiques. Elle sortit en hurlant, demandant d’une part à ses deux filles de vérifier qu’aucune tique ne s’était accrochée à sa peau et, d’autre part, d’en débarrasser l’agneau. Le spectacle burlesque auquel on le destinait comprenait également, parmi d’autres animaux, un cobaye à chapeau qui jouait de la flûte irlandaise et une fausse vache. La mère de Gypsy ayant en effet rêvé d’une vache un jour, et décidé que le songe était prémonitoire, elle en fabriqua une en tissu et carton avec deux humains pour l’animer. Moyennant quoi, devant le succès de l’assemblage zoomorphe, la troupe fut engagée à 1250 dollars la semaine.

Tout le monde n’a pas une mère capable de briquer un agneau vivant afin qu’il puisse faire bonne figure sur scène. Alors que la troupe était entre deux étapes d’une tournée sur le sol américain, la mère de Gypsy Rose Lee, dénicha un agneau bon pour le spectacle mais crasseux comme un peigne. Elle entreprit donc de le nettoyer dans une baignoire. Mais, effrayé, l’animal ne se laissait pas faire. Ce qui fait que la maman, qui ne reculait jamais devant rien, se déshabilla entièrement et pénétra dans l’eau pour rassurer le petit quadrupède. Mais à force de frotter, elle découvrit des taches noires qui n’étaient rien d’autre que des tiques. Elle sortit en hurlant, demandant d’une part à ses deux filles de vérifier qu’aucune tique ne s’était accrochée à sa peau et, d’autre part, d’en débarrasser l’agneau. Le spectacle burlesque auquel on le destinait comprenait également, parmi d’autres animaux, un cobaye à chapeau qui jouait de la flûte irlandaise et une fausse vache. La mère de Gypsy ayant en effet rêvé d’une vache un jour, et décidé que le songe était prémonitoire, elle en fabriqua une en tissu et carton avec deux humains pour l’animer. Moyennant quoi, devant le succès de l’assemblage zoomorphe, la troupe fut engagée à 1250 dollars la semaine. Après nous avoir émerveillés cet automne au Studio-Théâtre avec “Je reviens de loin” (1), l’auteure Claudine Galea est de nouveau à l’affiche de la Comédie-Française, au Vieux-Colombier cette fois-ci, avec “Trois fois Ulysse”. Une commande de la metteuse en scène et directrice des Plateaux sauvages Laëtitia Guédon. Trois Ulysse donc pour évoquer la figure du héros chanté par Homère (fin du VIIIe siècle av. J.-C.); le vainqueur de Troie à trois étapes distinctes de sa vie, face à trois figures féminines: Hécube, Calypso et Pénélope. L’auteure et la metteuse en scène revisitent ici le mythe sous le prisme féminin, un mythe dont les Dieux seraient absents et dont le héros est ramené à sa simple et si terrible humaine condition. De jeunes et talentueux chanteurs du chœur de chambre lyrique Unikanti accompagnent le texte de Claudine Galea, insufflant à la pièce la dimension d’un oratorio.

Après nous avoir émerveillés cet automne au Studio-Théâtre avec “Je reviens de loin” (1), l’auteure Claudine Galea est de nouveau à l’affiche de la Comédie-Française, au Vieux-Colombier cette fois-ci, avec “Trois fois Ulysse”. Une commande de la metteuse en scène et directrice des Plateaux sauvages Laëtitia Guédon. Trois Ulysse donc pour évoquer la figure du héros chanté par Homère (fin du VIIIe siècle av. J.-C.); le vainqueur de Troie à trois étapes distinctes de sa vie, face à trois figures féminines: Hécube, Calypso et Pénélope. L’auteure et la metteuse en scène revisitent ici le mythe sous le prisme féminin, un mythe dont les Dieux seraient absents et dont le héros est ramené à sa simple et si terrible humaine condition. De jeunes et talentueux chanteurs du chœur de chambre lyrique Unikanti accompagnent le texte de Claudine Galea, insufflant à la pièce la dimension d’un oratorio. Les archéologues comptent beaucoup sur les laboureurs, terrassiers et autres ouvriers en bâtiment. Les découvertes majeures passent souvent par eux. Ainsi, les employés d’une compagnie d’électricité de Mexico, en 1978, mirent au jour à la suite d’un fameux coup de pelle, une pierre circulaire qui n’était rien d’autre qu’une déesse de la Lune. Cette émergence avait un nom, Coyolxauhqui. Et derrière ou plutôt dessous, se trouvait un temple, puis les restes de la ville de Tenochtitlan et en fin de compte, rien de moins que la civilisation de Mexica qui vivait là tranquille, jusqu’au débarquement des Espagnols. Lesquels détruisirent à l’orée du 16e siècle, tout ce qui était possible. Cela donne jusqu’au mois de septembre une exposition pas loin d’être formidable au Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Au sein de laquelle on peut voir une mise en situation à part résumant presque tout en deux images. À gauche ce qu’était la ville de Tenochtitlan et à droite, pile sur le même site, la ville de Mexico avec les mêmes montagnes en arrière-plan. Et de ce qui a pu être retiré des dessous de la capitale actuelle du Mexique, figurent des objets tous à peu près fascinants comme ce dieu du feu (ci-dessus), celui « qui réside au centre du monde » par où passe rien moins que l’arbre cosmique. Appelez-le Xiuhtecuhtli-Huehueteotl.

Les archéologues comptent beaucoup sur les laboureurs, terrassiers et autres ouvriers en bâtiment. Les découvertes majeures passent souvent par eux. Ainsi, les employés d’une compagnie d’électricité de Mexico, en 1978, mirent au jour à la suite d’un fameux coup de pelle, une pierre circulaire qui n’était rien d’autre qu’une déesse de la Lune. Cette émergence avait un nom, Coyolxauhqui. Et derrière ou plutôt dessous, se trouvait un temple, puis les restes de la ville de Tenochtitlan et en fin de compte, rien de moins que la civilisation de Mexica qui vivait là tranquille, jusqu’au débarquement des Espagnols. Lesquels détruisirent à l’orée du 16e siècle, tout ce qui était possible. Cela donne jusqu’au mois de septembre une exposition pas loin d’être formidable au Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Au sein de laquelle on peut voir une mise en situation à part résumant presque tout en deux images. À gauche ce qu’était la ville de Tenochtitlan et à droite, pile sur le même site, la ville de Mexico avec les mêmes montagnes en arrière-plan. Et de ce qui a pu être retiré des dessous de la capitale actuelle du Mexique, figurent des objets tous à peu près fascinants comme ce dieu du feu (ci-dessus), celui « qui réside au centre du monde » par où passe rien moins que l’arbre cosmique. Appelez-le Xiuhtecuhtli-Huehueteotl.  Oublié sous une étagère, au sein de vieux classeurs suspendus qui prennent la poussière dans notre mémoire, le mode d’emploi a resurgi instantanément. S’agissant du simple pliage d’une feuille de papier afin d’obtenir un bateau, on n’ose en effet parler de mode opératoire tellement l’expression vole désormais en zigzags incontrôlés au-dessus des plateaux télé. Quoiqu’il en soit, en cinq minutes chrono et comme au cours moyen, le bateau était revenu en trois volumes, mentalement ponté en acajou. Ce n’était pourtant pas gagné. Car après l’enfance, les adultes ont tendance à oublier et passer à autre chose, aux diplômes par exemple. Sauf en Asie où le pliage, notamment au Japon, a nombre d’adeptes de tout âge. Il est vrai que lorsque l’on plie, cela donne une contenance, cela permet de sauver la face et, par les temps qui courent, garder une contenance, c’est quasiment une mesure de self-défense. Sans être asiatique, en France nous savons quand même ce que plier veut dire, jusqu’à être plié de rire, c’est vous dire que sur la question, nous avons un peu de répondant. Et assis sur nos pliants, quand sonne l’heure de la collation et que vient le moment de plier les gaules, nous déplions nos jambes et rentrons chez nous d’aplomb.

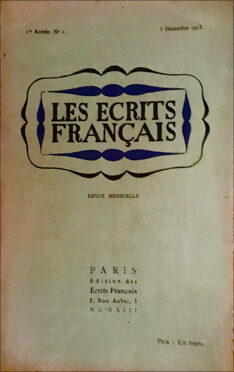

Oublié sous une étagère, au sein de vieux classeurs suspendus qui prennent la poussière dans notre mémoire, le mode d’emploi a resurgi instantanément. S’agissant du simple pliage d’une feuille de papier afin d’obtenir un bateau, on n’ose en effet parler de mode opératoire tellement l’expression vole désormais en zigzags incontrôlés au-dessus des plateaux télé. Quoiqu’il en soit, en cinq minutes chrono et comme au cours moyen, le bateau était revenu en trois volumes, mentalement ponté en acajou. Ce n’était pourtant pas gagné. Car après l’enfance, les adultes ont tendance à oublier et passer à autre chose, aux diplômes par exemple. Sauf en Asie où le pliage, notamment au Japon, a nombre d’adeptes de tout âge. Il est vrai que lorsque l’on plie, cela donne une contenance, cela permet de sauver la face et, par les temps qui courent, garder une contenance, c’est quasiment une mesure de self-défense. Sans être asiatique, en France nous savons quand même ce que plier veut dire, jusqu’à être plié de rire, c’est vous dire que sur la question, nous avons un peu de répondant. Et assis sur nos pliants, quand sonne l’heure de la collation et que vient le moment de plier les gaules, nous déplions nos jambes et rentrons chez nous d’aplomb.  Les premières décennies du XXe siècle furent particulièrement fécondes en petites revues littéraires au point qu’en dresser la liste complète aujourd’hui est une entreprise périlleuse. La plupart étaient vouées à une disparition rapide, mais Apollinaire acceptait volontiers les sollicitations des éditeurs, pour leur plus grande satisfaction: si son nom figurait au sommaire, la nouvelle revue bénéficiait déjà d’une certain prestige. Le 3 décembre 1913 paraissait le premier numéro des Écrits français (photo ci-contre) que venaient de créer Louis de Gonzague Frick, le poète dandy qui fréquentait le Tout Paris, et deux autres hommes de lettres aujourd’hui quelque peu oubliés, Louis de Monti de Rezé et Marc Brésil. Parmi les signataires de ce premier numéro assez copieux (près d’une centaine de pages), on trouve des auteurs qui comptaient dans la vie intellectuelle de l’époque comme André Salmon, Francis Carco et…Guillaume Apollinaire. Ce dernier y donne « Un fantôme de nuées », poème qui sera repris cinq ans plus tard dans « Calligrammes » et qui se termine par ces deux vers beaux et mystérieux « Mais chaque spectateur cherchait en soi l’enfant miraculeux / Siècle ô siècle des nuages. »

Les premières décennies du XXe siècle furent particulièrement fécondes en petites revues littéraires au point qu’en dresser la liste complète aujourd’hui est une entreprise périlleuse. La plupart étaient vouées à une disparition rapide, mais Apollinaire acceptait volontiers les sollicitations des éditeurs, pour leur plus grande satisfaction: si son nom figurait au sommaire, la nouvelle revue bénéficiait déjà d’une certain prestige. Le 3 décembre 1913 paraissait le premier numéro des Écrits français (photo ci-contre) que venaient de créer Louis de Gonzague Frick, le poète dandy qui fréquentait le Tout Paris, et deux autres hommes de lettres aujourd’hui quelque peu oubliés, Louis de Monti de Rezé et Marc Brésil. Parmi les signataires de ce premier numéro assez copieux (près d’une centaine de pages), on trouve des auteurs qui comptaient dans la vie intellectuelle de l’époque comme André Salmon, Francis Carco et…Guillaume Apollinaire. Ce dernier y donne « Un fantôme de nuées », poème qui sera repris cinq ans plus tard dans « Calligrammes » et qui se termine par ces deux vers beaux et mystérieux « Mais chaque spectateur cherchait en soi l’enfant miraculeux / Siècle ô siècle des nuages. »