Attachez votre ceinture, retenez votre souffle ! Hong Kong vous invite à un voyage spectaculaire. Il ne s’agit plus d’atterrir à pic, à l’aéroport de Kai Tak (fermé en 1998), en frôlant les toits avant de plonger sur le tarmac, mais de remonter le temps de près de 4500 ans. Ces jours-ci, et jusqu’au 8 janvier 2024, l’imposant et tout jeune Hong Kong Palace Museum -ouvert au public depuis le 3 juillet 2022- vous invite à rencontrer la fascinante et mystérieuse civilisation Sanxingdui. Culture majeure de la Chine néolithique, datant de 2050 à 1250 ans avant Jésus Christ, celle-ci n’a pourtant été découverte qu’en 1986. Cette population du Sangxingdui, incroyablement avancée pour son époque, vivait jadis au cœur de la province du Sichuan, dans la plaine de Chengdu, plus précisément dans l’actuelle banlieue ouest de la «ville district» de Guanghan. Pourquoi ce rendez-vous est-il incontournable pour tout chasseur au trésor du « Port au Parfum » ? Au-delà des 120 objets anciens en bronze, en or et de jade présentés au public hongkongais, l’exposition est le fruit de l’une des découvertes du vingtième siècle les plus extraordinaires et les plus étonnantes concernant l’âge néolithique. Continuer la lecture

Attachez votre ceinture, retenez votre souffle ! Hong Kong vous invite à un voyage spectaculaire. Il ne s’agit plus d’atterrir à pic, à l’aéroport de Kai Tak (fermé en 1998), en frôlant les toits avant de plonger sur le tarmac, mais de remonter le temps de près de 4500 ans. Ces jours-ci, et jusqu’au 8 janvier 2024, l’imposant et tout jeune Hong Kong Palace Museum -ouvert au public depuis le 3 juillet 2022- vous invite à rencontrer la fascinante et mystérieuse civilisation Sanxingdui. Culture majeure de la Chine néolithique, datant de 2050 à 1250 ans avant Jésus Christ, celle-ci n’a pourtant été découverte qu’en 1986. Cette population du Sangxingdui, incroyablement avancée pour son époque, vivait jadis au cœur de la province du Sichuan, dans la plaine de Chengdu, plus précisément dans l’actuelle banlieue ouest de la «ville district» de Guanghan. Pourquoi ce rendez-vous est-il incontournable pour tout chasseur au trésor du « Port au Parfum » ? Au-delà des 120 objets anciens en bronze, en or et de jade présentés au public hongkongais, l’exposition est le fruit de l’une des découvertes du vingtième siècle les plus extraordinaires et les plus étonnantes concernant l’âge néolithique. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

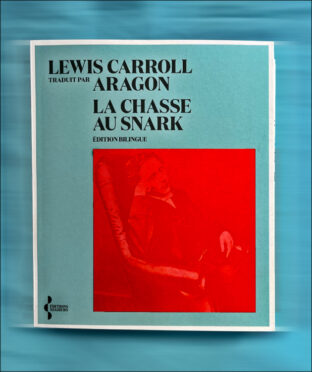

Pour charmer le Snark, il est possible de brandir face à lui une « action de chemin de fer » ou encore des « sourires et du savon ». Mélange probable de snake (serpent) et de shark (requin), le Snark est un être imaginaire créé par Lewis Carroll (1832-1898), l’auteur fameux de « Alice au pays des merveilles ». Mais alors que de la première histoire il est possible de s’extraire, il n’y pas pas d’échappatoire possible lorsque l’on se lance imprudemment dans la chasse au Snark. C’est un monde clos. C’en est même troublant, sauf qu’il est toujours possible de refermer le livre magnifiquement réédité en deux langues chez Seghers. Celui que traduisit Louis Aragon (1897-1982) et qui sera publié en 1929 chez la patronne de The Hours Press, Nancy Cunard. Cette chasse au Snark se révèle un concentré de personnalités puisque outre Carroll, Aragon et Cunard, elle est commentée en fin de parcours par trois spécialistes. Dont les propos ne sont pas de trop pour éclairer le sujet, ce qui en l’occurrence, goûteux paradoxe, ne fait qu’ajouter de la nuit à la nuit, du songe au songe, du cauchemar au cauchemar.

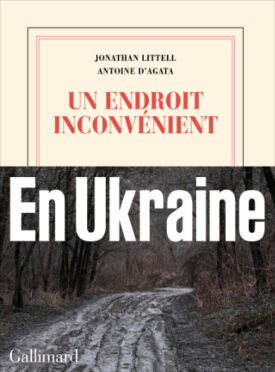

Pour charmer le Snark, il est possible de brandir face à lui une « action de chemin de fer » ou encore des « sourires et du savon ». Mélange probable de snake (serpent) et de shark (requin), le Snark est un être imaginaire créé par Lewis Carroll (1832-1898), l’auteur fameux de « Alice au pays des merveilles ». Mais alors que de la première histoire il est possible de s’extraire, il n’y pas pas d’échappatoire possible lorsque l’on se lance imprudemment dans la chasse au Snark. C’est un monde clos. C’en est même troublant, sauf qu’il est toujours possible de refermer le livre magnifiquement réédité en deux langues chez Seghers. Celui que traduisit Louis Aragon (1897-1982) et qui sera publié en 1929 chez la patronne de The Hours Press, Nancy Cunard. Cette chasse au Snark se révèle un concentré de personnalités puisque outre Carroll, Aragon et Cunard, elle est commentée en fin de parcours par trois spécialistes. Dont les propos ne sont pas de trop pour éclairer le sujet, ce qui en l’occurrence, goûteux paradoxe, ne fait qu’ajouter de la nuit à la nuit, du songe au songe, du cauchemar au cauchemar.  Disons d’abord que ce livre évoquant l’horreur humaine est un fort bel objet de la collection Blanche de Gallimard. On le tient bien en main, il pèse son poids, riche de 350 pages et de photos sur papier épais, qu’on feuillette d’emblée comme un livre d’art. Et puis le titre, «Un endroit inconvénient», un bien beau titre, innovant, dérangeant, que l’auteur Jonathan Littell a emprunté à un spécialiste de la mémoire ukrainien désignant Babi Yar, haut lieu de massacre nazi, comme «un lieu inconvénient». On connait la hantise, l’obsession de l’ancien prix Goncourt vis-à-vis de l’indicible et de l’inimaginable, lui qui avait déjà évoqué cet épisode majeur de la Shoah dans «Les Bienveillantes» (2006, 1387 pages). Obsession qui renvoie au travail de mémoire, bien sûr. Le livre s’ouvre sur cette citation de Georges Perec dans son livre sur Ellis Island, l’île newyorkaise où débarquaient les immigrés durant la première moitié du vingtième siècle : «Le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part.» Le site est fermé depuis 1954, Perec s’y rend en 1979 avec un photographe. Étrange référence, car Ellis Island est un lieu bien moins «inconvénient» que Babi Yar (Babyn Yar en ukrainien). Mais leur démarche est bien la même.

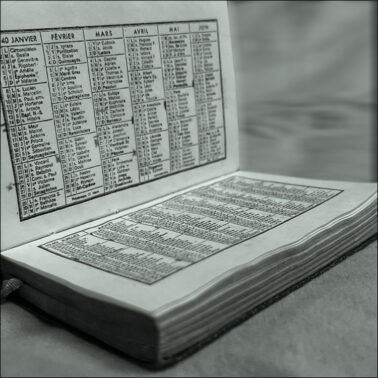

Disons d’abord que ce livre évoquant l’horreur humaine est un fort bel objet de la collection Blanche de Gallimard. On le tient bien en main, il pèse son poids, riche de 350 pages et de photos sur papier épais, qu’on feuillette d’emblée comme un livre d’art. Et puis le titre, «Un endroit inconvénient», un bien beau titre, innovant, dérangeant, que l’auteur Jonathan Littell a emprunté à un spécialiste de la mémoire ukrainien désignant Babi Yar, haut lieu de massacre nazi, comme «un lieu inconvénient». On connait la hantise, l’obsession de l’ancien prix Goncourt vis-à-vis de l’indicible et de l’inimaginable, lui qui avait déjà évoqué cet épisode majeur de la Shoah dans «Les Bienveillantes» (2006, 1387 pages). Obsession qui renvoie au travail de mémoire, bien sûr. Le livre s’ouvre sur cette citation de Georges Perec dans son livre sur Ellis Island, l’île newyorkaise où débarquaient les immigrés durant la première moitié du vingtième siècle : «Le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part.» Le site est fermé depuis 1954, Perec s’y rend en 1979 avec un photographe. Étrange référence, car Ellis Island est un lieu bien moins «inconvénient» que Babi Yar (Babyn Yar en ukrainien). Mais leur démarche est bien la même.  Dans nos riantes contrées d’Europe, il semblerait que ce soit l’Église apostolique et romaine qui ait commencé à accoler une attribution aux différents jours du calendrier. Au fur et à mesure, celui-ci s’est enrichi de noms de saints, en plus des dates carillonnées, si bien qu’il y en eu un pour chacun d’eux. Le Concile de Trente (1545-1563) invita les parents à y choisir le prénom de tout nouveau-né, avant son baptême. Nonobstant la séparation de l’Église et de l’État, le calendrier du facteur, émanation de la légitimité républicaine, continue d’en tenir compte. Il ajoute les manifestations nationales, avec drapeaux, dépôt de gerbes et vin d’honneur à l’Hôtel de ville : 11 novembre (la victoire), 8 mai (l’armistice), 27 avril (les déportés), 10 mai (les esclaves). Seules les personnes atteintes d’Alzheimer sont dispensées du devoir de mémoire. Viennent ensuite les réjouissances programmées comme le 14 juillet, la fête des mères le dernier dimanche de mai (grâce au gouvernement de Vichy), la fête des voisins le 31 du même mois, pour le vivre ensemble, la fête des pères à l’initiative des briquets Flaminaire, le troisième dimanche de juin, ou la fête de la musique le 21 juin, pour le pire et le meilleur.

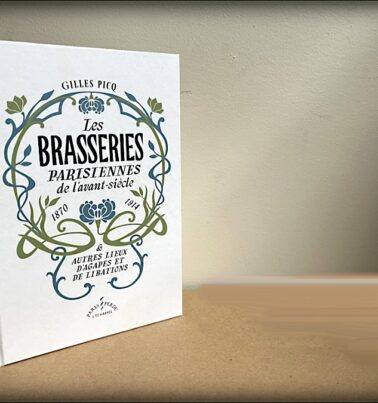

Dans nos riantes contrées d’Europe, il semblerait que ce soit l’Église apostolique et romaine qui ait commencé à accoler une attribution aux différents jours du calendrier. Au fur et à mesure, celui-ci s’est enrichi de noms de saints, en plus des dates carillonnées, si bien qu’il y en eu un pour chacun d’eux. Le Concile de Trente (1545-1563) invita les parents à y choisir le prénom de tout nouveau-né, avant son baptême. Nonobstant la séparation de l’Église et de l’État, le calendrier du facteur, émanation de la légitimité républicaine, continue d’en tenir compte. Il ajoute les manifestations nationales, avec drapeaux, dépôt de gerbes et vin d’honneur à l’Hôtel de ville : 11 novembre (la victoire), 8 mai (l’armistice), 27 avril (les déportés), 10 mai (les esclaves). Seules les personnes atteintes d’Alzheimer sont dispensées du devoir de mémoire. Viennent ensuite les réjouissances programmées comme le 14 juillet, la fête des mères le dernier dimanche de mai (grâce au gouvernement de Vichy), la fête des voisins le 31 du même mois, pour le vivre ensemble, la fête des pères à l’initiative des briquets Flaminaire, le troisième dimanche de juin, ou la fête de la musique le 21 juin, pour le pire et le meilleur.  Il fut une époque où l’on pouvait commander un chinois et le déguster au comptoir. Évidemment la chose ne dit plus rien à personne. Il s’agissait d’une petite orange verte confite dans un verre d’eau-de-vie. Chez la mère Moreau, établissement situé 4 place de l’École dans le premier arrondissement, on pouvait aussi y déguster un « tremblement de terre » portant le nom de la patronne. Selon un texte de Georges de Wissant paru en 1928 dans un ouvrage ô combien sérieux intitulé « Cafés et cabarets », cette boisson était composé de pas moins de « neuf liqueurs superposées depuis le rhum, le kirsch etc., jusqu’à la fleur d’oranger », le tout servi dans « des petits verres analogues à de minuscules flûtes de champagne ». Et d’après Régis Gignoux, dans une édition du Figaro de 1913, « c’était un gros commerce paisible » fait pour « de vieux clients maniaques, des cochers, des fardiers,et ces acheteurs aux halles qui ont besoin, dans la matinée, de réconforter avec un peu d’alcool doux leur estomac surmené par la consommation de la nuit ». Mais au 19e siècle l’endroit était encore fréquenté par celui qui fut Président de la République Sadi Carnot, ou encore l’artiste Sarah Bernhardt. Le débit de prunes de la mère Moreau avait quelques histoires à raconter, ce dont ne s’est pas privé Gilles Picq, auteur d’un volumineux et passionnant ouvrage sur la question des brasseries parisiennes, attendu en librairies le 17 novembre.

Il fut une époque où l’on pouvait commander un chinois et le déguster au comptoir. Évidemment la chose ne dit plus rien à personne. Il s’agissait d’une petite orange verte confite dans un verre d’eau-de-vie. Chez la mère Moreau, établissement situé 4 place de l’École dans le premier arrondissement, on pouvait aussi y déguster un « tremblement de terre » portant le nom de la patronne. Selon un texte de Georges de Wissant paru en 1928 dans un ouvrage ô combien sérieux intitulé « Cafés et cabarets », cette boisson était composé de pas moins de « neuf liqueurs superposées depuis le rhum, le kirsch etc., jusqu’à la fleur d’oranger », le tout servi dans « des petits verres analogues à de minuscules flûtes de champagne ». Et d’après Régis Gignoux, dans une édition du Figaro de 1913, « c’était un gros commerce paisible » fait pour « de vieux clients maniaques, des cochers, des fardiers,et ces acheteurs aux halles qui ont besoin, dans la matinée, de réconforter avec un peu d’alcool doux leur estomac surmené par la consommation de la nuit ». Mais au 19e siècle l’endroit était encore fréquenté par celui qui fut Président de la République Sadi Carnot, ou encore l’artiste Sarah Bernhardt. Le débit de prunes de la mère Moreau avait quelques histoires à raconter, ce dont ne s’est pas privé Gilles Picq, auteur d’un volumineux et passionnant ouvrage sur la question des brasseries parisiennes, attendu en librairies le 17 novembre.  La chose est peu connue : l’estampe tient une place de premier rang dans les collections du Petit Palais. Pour son exposition de rentrée, l’institution a ainsi tenu à rendre hommage à son cabinet d’arts graphiques en sortant des réserves des œuvres qui, par leur fragilité, ne peuvent être exposées de manière permanente à la lumière, contrairement aux peintures et sculptures. Parmi les 20.000 estampes que compte la collection d’arts graphiques, l’exposition “Trésors en noir & blanc” nous dévoile près de 200 de ses plus belles pièces, signées des grands maîtres de l’estampe : Dürer (ci-contre), Callot, Rembrandt, Goya… L’inauguration du musée de l’Estampe moderne en 1908 au sein du Petit Palais a, par ailleurs, permis d’y faire entrer l’estampe contemporaine. C’est donc un véritable panorama de l’histoire de l’estampe qui s’offre à notre regard, depuis la Renaissance jusqu’au début du XXe siècle, un panorama à la fois technique, stylistique et iconographique qui permet également de comprendre le processus créatif et ses différentes techniques : la gravure sur bois, l’eau-forte, le burin, la lithographie… Présentées dans une scénographie aussi limpide que didactique, ces œuvres d’une remarquable délicatesse font de ce focus sur l’estampe un réel enchantement.

La chose est peu connue : l’estampe tient une place de premier rang dans les collections du Petit Palais. Pour son exposition de rentrée, l’institution a ainsi tenu à rendre hommage à son cabinet d’arts graphiques en sortant des réserves des œuvres qui, par leur fragilité, ne peuvent être exposées de manière permanente à la lumière, contrairement aux peintures et sculptures. Parmi les 20.000 estampes que compte la collection d’arts graphiques, l’exposition “Trésors en noir & blanc” nous dévoile près de 200 de ses plus belles pièces, signées des grands maîtres de l’estampe : Dürer (ci-contre), Callot, Rembrandt, Goya… L’inauguration du musée de l’Estampe moderne en 1908 au sein du Petit Palais a, par ailleurs, permis d’y faire entrer l’estampe contemporaine. C’est donc un véritable panorama de l’histoire de l’estampe qui s’offre à notre regard, depuis la Renaissance jusqu’au début du XXe siècle, un panorama à la fois technique, stylistique et iconographique qui permet également de comprendre le processus créatif et ses différentes techniques : la gravure sur bois, l’eau-forte, le burin, la lithographie… Présentées dans une scénographie aussi limpide que didactique, ces œuvres d’une remarquable délicatesse font de ce focus sur l’estampe un réel enchantement.  Ayant obtenu une interview avec Hitler à l’orée des années trente, la journaliste américaine Dorothy Thompson pensait qu’elle allait rencontrer « un futur dictateur »: elle était perspicace. Or il se présenta tellement peu à son avantage (si l’on peut dire) durant l’heure d’entretien qu’il lui avait accordée, qu’elle était repartie avec l’idée que jamais il n’arriverait au pouvoir. Le documentaire « Avant la catastrophe », diffusé en replay sur la chaîne LCP, démontre à quel point l’ampleur du phénomène destructeur en cours n’était pas mesuré dans toute sa gravité. Comme il était prononcé souvent et en substance, au moment où Hitler décroche enfin le poste de chancelier en 1933, on n’avait qu’à « l’essayer », on verrait bien. Il faut dire que le documentaire de Jean Bulot, réalisé en 2022, pose bien à plat le contexte sur la table, un terreau tellement riche que toutes les mauvaises herbes y trouvèrent le compost à leur goût. Quarante pour cent de chômage et des emplois le plus souvent occupés par des femmes parce qu’elles coûtaient moins cher. Une population humiliée à laquelle Hitler savait balancer des slogans populistes tels que « Allemands, vous n’avez rien d’autre à perdre que vos chaînes ».

Ayant obtenu une interview avec Hitler à l’orée des années trente, la journaliste américaine Dorothy Thompson pensait qu’elle allait rencontrer « un futur dictateur »: elle était perspicace. Or il se présenta tellement peu à son avantage (si l’on peut dire) durant l’heure d’entretien qu’il lui avait accordée, qu’elle était repartie avec l’idée que jamais il n’arriverait au pouvoir. Le documentaire « Avant la catastrophe », diffusé en replay sur la chaîne LCP, démontre à quel point l’ampleur du phénomène destructeur en cours n’était pas mesuré dans toute sa gravité. Comme il était prononcé souvent et en substance, au moment où Hitler décroche enfin le poste de chancelier en 1933, on n’avait qu’à « l’essayer », on verrait bien. Il faut dire que le documentaire de Jean Bulot, réalisé en 2022, pose bien à plat le contexte sur la table, un terreau tellement riche que toutes les mauvaises herbes y trouvèrent le compost à leur goût. Quarante pour cent de chômage et des emplois le plus souvent occupés par des femmes parce qu’elles coûtaient moins cher. Une population humiliée à laquelle Hitler savait balancer des slogans populistes tels que « Allemands, vous n’avez rien d’autre à perdre que vos chaînes ».  Cette année encore et plus précisément aujourd’hui vers midi, un hommage sera rendu au Père Lachaise autour de la tombe d’Apollinaire, décédé le 9 novembre 1918. On ne peut pas vraiment dire que la foule sera au rendez-vous, chaque année le petit groupe compte ses membres. La seule échéance manquée depuis 1918, fut à l’époque de la pandémie de Covid 19 et encore, il y eut au moins deux visites clandestines selon la police. Nous profitons en tout cas de cette commémoration amicale pour donner des nouvelles sur le « dossier » des deux bobines, films moins mystérieux désormais, tournés le 9 novembre 1945 en la présence probable de Pablo Picasso, lequel était réputé ne jamais rater le meeting relatif à son ami disparu. C’est en 2019 (1) que Gérard Goutierre, collaborateur des Soirées de Paris, évoqua dans un article la présence d’un «un Américain journaliste en uniforme» lors de la cérémonie d’après-guerre. Il tenait cette information d’un carnet de notes de Pierre-Marcel Adéma (1912-2000), biographe historique d’Apollinaire. Mais le mystère restait entier.

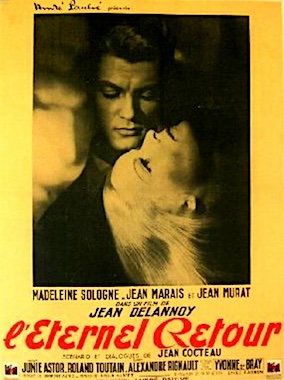

Cette année encore et plus précisément aujourd’hui vers midi, un hommage sera rendu au Père Lachaise autour de la tombe d’Apollinaire, décédé le 9 novembre 1918. On ne peut pas vraiment dire que la foule sera au rendez-vous, chaque année le petit groupe compte ses membres. La seule échéance manquée depuis 1918, fut à l’époque de la pandémie de Covid 19 et encore, il y eut au moins deux visites clandestines selon la police. Nous profitons en tout cas de cette commémoration amicale pour donner des nouvelles sur le « dossier » des deux bobines, films moins mystérieux désormais, tournés le 9 novembre 1945 en la présence probable de Pablo Picasso, lequel était réputé ne jamais rater le meeting relatif à son ami disparu. C’est en 2019 (1) que Gérard Goutierre, collaborateur des Soirées de Paris, évoqua dans un article la présence d’un «un Américain journaliste en uniforme» lors de la cérémonie d’après-guerre. Il tenait cette information d’un carnet de notes de Pierre-Marcel Adéma (1912-2000), biographe historique d’Apollinaire. Mais le mystère restait entier. “J’ai vécu vingt-quatre ans avant de naître” avait coutume de dire Jean Marais (1913-1998), faisant allusion à sa rencontre avec Jean Cocteau (1889-1963). S’il semble, en effet, difficile d’évoquer le comédien sans citer son Pygmalion, l’inverse est également vrai, comme le prouve une nouvelle fois la rétrospective consacrée au poète-cinéaste à la Cinémathèque. (1) En 1937, lorsque le jeune Marais, élève-figurant chez Dullin, auditionne pour “Œdipe-roi”, la rencontre s’avère déterminante pour l’un, comme pour l’autre. Le poète quadragénaire prend le jeune homme sous son aile, l’éduque, le révèle à lui-même, et lui apporte une gloire qu’il sait méritée; celui-ci, en retour, lui inspire ses plus belles œuvres. Poèmes, dessins, pièces et films naissent de cette relation exceptionnelle, amoureuse, intellectuelle et artistique. La beauté et le talent de Marais, conjugués au génie de Cocteau, font de “L’Éternel retour” (1943), “La Belle et la Bête” (1946), “Orphée” (1949) des chefs-d’œuvre du 7e art. Le 8 novembre 1998, il y a 25 ans, Jean Marais s’en allait retrouver son poète. Par la magie du cinéma, il est encore un peu parmi nous.

“J’ai vécu vingt-quatre ans avant de naître” avait coutume de dire Jean Marais (1913-1998), faisant allusion à sa rencontre avec Jean Cocteau (1889-1963). S’il semble, en effet, difficile d’évoquer le comédien sans citer son Pygmalion, l’inverse est également vrai, comme le prouve une nouvelle fois la rétrospective consacrée au poète-cinéaste à la Cinémathèque. (1) En 1937, lorsque le jeune Marais, élève-figurant chez Dullin, auditionne pour “Œdipe-roi”, la rencontre s’avère déterminante pour l’un, comme pour l’autre. Le poète quadragénaire prend le jeune homme sous son aile, l’éduque, le révèle à lui-même, et lui apporte une gloire qu’il sait méritée; celui-ci, en retour, lui inspire ses plus belles œuvres. Poèmes, dessins, pièces et films naissent de cette relation exceptionnelle, amoureuse, intellectuelle et artistique. La beauté et le talent de Marais, conjugués au génie de Cocteau, font de “L’Éternel retour” (1943), “La Belle et la Bête” (1946), “Orphée” (1949) des chefs-d’œuvre du 7e art. Le 8 novembre 1998, il y a 25 ans, Jean Marais s’en allait retrouver son poète. Par la magie du cinéma, il est encore un peu parmi nous.  Qui ne connaît pas la complainte de «Mack The Knife», popularisée dans le monde entier par Ella Fitzerald dans les années 1960 ? Eh bien voilà l’occasion de la fredonner à nouveau ou de la découvrir grâce à la Comédie Française. Redécouvrir ou découvrir un chef d’œuvre musical est un bonheur rare qu’il ne faut pas laisser passer. «When the shark bites, with his teeth dear…» chantait Ella sous les délires de la foule à Berlin en 1960 (CD «Ella in Berlin»). C’était le temps de la première résurrection de «L’Opéra de quat’sous» créé à Berlin en 1928 sur un livret de Bertolt Brecht et la musique jazzy de Kurt Weill. Immense succès : en cinq ans, l’œuvre est donnée plus de dix-mille fois en Europe et traduite en dix-huit langues. L’un des trois génies du cinéma austro-allemand avec Fritz Lang et Murnau, G. W. Pabst (celui qui a dirigé les deux plus beaux films de Louise Brooks dont «Loulou»), tourne dès 1931 une double version en allemand et français.

Qui ne connaît pas la complainte de «Mack The Knife», popularisée dans le monde entier par Ella Fitzerald dans les années 1960 ? Eh bien voilà l’occasion de la fredonner à nouveau ou de la découvrir grâce à la Comédie Française. Redécouvrir ou découvrir un chef d’œuvre musical est un bonheur rare qu’il ne faut pas laisser passer. «When the shark bites, with his teeth dear…» chantait Ella sous les délires de la foule à Berlin en 1960 (CD «Ella in Berlin»). C’était le temps de la première résurrection de «L’Opéra de quat’sous» créé à Berlin en 1928 sur un livret de Bertolt Brecht et la musique jazzy de Kurt Weill. Immense succès : en cinq ans, l’œuvre est donnée plus de dix-mille fois en Europe et traduite en dix-huit langues. L’un des trois génies du cinéma austro-allemand avec Fritz Lang et Murnau, G. W. Pabst (celui qui a dirigé les deux plus beaux films de Louise Brooks dont «Loulou»), tourne dès 1931 une double version en allemand et français.